ウクライナのゼレンスキー大統領が日本の国会で演説された際、

同時通訳者の日本語訳が流暢ではないとの批判があったようです。

同時通訳をしたことのある私からするととても良く訳されていたと思います。

通訳者は多分ウクライナ人女性で母国語ではない日本語は必ずしも完璧ではないかもしれません。

でもウクライナ語→日本語の同時通訳者がよく見つかったものです。

同時通訳は会議通訳とも呼ばれているように国際会議場で通訳ブースに入って行うことが多いです。

国際会議でウクライナ語が登場することは殆ど無いのではないでしょうか。

殆どの場合ロシア語になると思います。

もし日本の国際会議でスピーカーがウクライナ語しか話せない人の通訳の場合は、

ウクライナ語→英語→日本語というリレー通訳で行われると思います。

ウクライナ語から英語への通訳者、英語から日本語への通訳者の二人で行うことになります。

ですのでウクライナ語から日本語への同時通訳の需要は殆ど無いと思います。

ちなみに通訳言語のコンビネーションで一番需要が多いのは英語−フランス語だそうです。

今回の通訳者は駐日ウクライナ大使館の職員だとも聞きました。

大使館の職員の場合、殆どが逐次通訳で同時通訳の機会は滅多にないのかもしれません。

ただ演説のライブ中継では時折紙をめくるような音も聞こえたので

ゼレンスキー大統領は事前に原稿を用意されていて、プロンプターを見ながら話していたのかもしれません。

でも通訳者は演説原稿を開始直前に入手できても、事前に翻訳する時間などなく、

ウクライナ語のテキストを見ながらサイトトランスレーションをしていたのかもしれません。

通訳でたどたどしい箇所は訳につかえたのかもしれませんし、

あるいは祖国の人々のことが思われ胸が一杯になったのではないかと思ったりしました。

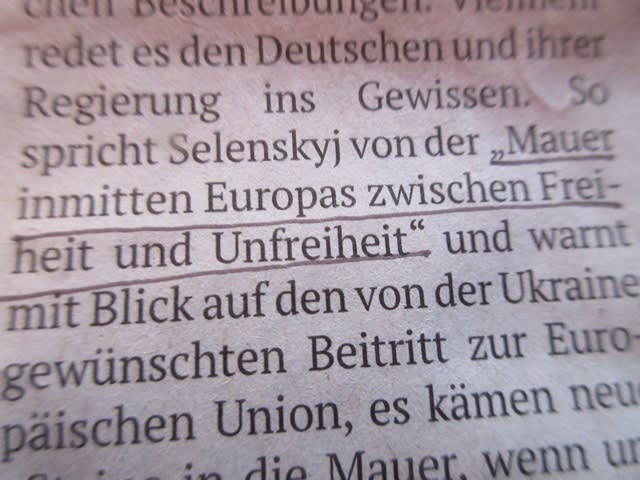

この間、ドイツのテレビでゼレンスキー大統領の国民へのメッセージを同時通訳していた

ドイツ在住のウクライナ人女性が胸が一杯になって通訳を続けられないことがあったからです。

あとで「通訳の仕事を全うできなくてすみませんでした」とTwitterで謝っていたということですが、

彼女の心情を思うと私も身につまされます。

追記

3月19日の拙ブログ「時事ひとりごと53」でゼレンスキー大統領ご夫妻のデュエットをご紹介しました。

でもこのデュオはご夫妻ではなくプロの歌手だそうです。

男性歌手がゼレンスキー大統領によく似ているのでネットで話題になっているとこの動画を紹介してくれた友人が知らせてくれました。