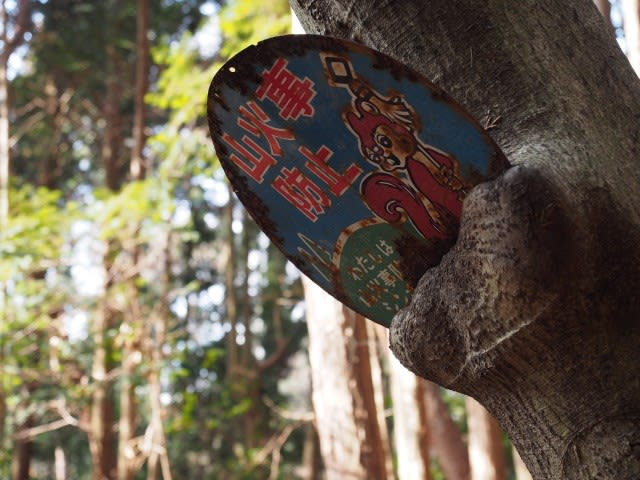

ビジターセンターの建物の裏に白山神社奥宮の祈祷殿があるので、まずは無事の登山と良い写真が撮れるようお参りした。

白山神社は正式には白山比咩(しらやまひめ)神社というらしい。

奥宮は山頂にある。

最初なだらかで徐々に勾配の増す道を登って行くと、上から登頂を果たした人たちが次々に降りてきた。

山頂の向こうに小さな池がいくつかあって、自分はそれも見て降りてくるつもりだったが、みんなはそちらには行かず山頂からピストンして戻ってきているようだ。

高度も増して空気が薄くなったのもあるのか、脚の重さがさらに増し、息もすぐに切れてしまう。

普段なら登る前に確認するのだが、今回初日はコースタイムが白山室堂までの4時間だけなので上る標高を調べていなかった。

弥陀ヶ原で大休止した時に地図で調べたら、登山口の別当出合は1260m、白山室堂は2450mで標高差1190mもあった。

過去の登山でも1000mを超える標高差の山はあまり登ったこともないから、疲れてて当然なんだな。

さらに御前峰までとなったら2702mでトータル1442mになる。

下ってないにしても疲れて当然としておこう。

下からどんどんガスが上ってきていて、遠くの山は雲の向こうで室堂平の眺めしかない。

御前峰に到着すると先に到着して残っている人は一人だけだった。

御前峰の向こう側の眺めも近場の山まで。

まあ梅雨時なのに雨が降っておらず、ガスに巻かれて真っ白けでもないだけ幸運である。

奥宮にお参りして、早々に出発。

お池めぐりの池は火口湖だろう、池の周りは荒涼とした岩場、ガレ場である。

山頂から池までは急な下り。

お池めぐりしてるのは、だいぶ先に1パーティしか見えない。

一つ目の池に着くととうとうガスが山頂を越えてこちら側に流れ落ちてきた。

ガスに覆われると急に気温が下がる。

荒涼とした場所で冷たいガスに一人巻かれているとさすがに心細くなる。

何度か雪渓を横断し、池を順に見て回る。

ガスは晴れたり濃くなったり、進むにつれて池や峰の見える角度も変わり、おもしろい。

最後から二つ目の池のあたりの雪渓が深く、道がよくわからなくなったが、室堂へ帰る道にうまく戻れ、最後は単調で緩やかな下り坂を30分程歩いて室堂に戻った。

祈祷殿の向こうの御前峰はすっかり雲の中だった。

白山神社は正式には白山比咩(しらやまひめ)神社というらしい。

奥宮は山頂にある。

最初なだらかで徐々に勾配の増す道を登って行くと、上から登頂を果たした人たちが次々に降りてきた。

山頂の向こうに小さな池がいくつかあって、自分はそれも見て降りてくるつもりだったが、みんなはそちらには行かず山頂からピストンして戻ってきているようだ。

高度も増して空気が薄くなったのもあるのか、脚の重さがさらに増し、息もすぐに切れてしまう。

普段なら登る前に確認するのだが、今回初日はコースタイムが白山室堂までの4時間だけなので上る標高を調べていなかった。

弥陀ヶ原で大休止した時に地図で調べたら、登山口の別当出合は1260m、白山室堂は2450mで標高差1190mもあった。

過去の登山でも1000mを超える標高差の山はあまり登ったこともないから、疲れてて当然なんだな。

さらに御前峰までとなったら2702mでトータル1442mになる。

下ってないにしても疲れて当然としておこう。

下からどんどんガスが上ってきていて、遠くの山は雲の向こうで室堂平の眺めしかない。

御前峰に到着すると先に到着して残っている人は一人だけだった。

御前峰の向こう側の眺めも近場の山まで。

まあ梅雨時なのに雨が降っておらず、ガスに巻かれて真っ白けでもないだけ幸運である。

奥宮にお参りして、早々に出発。

お池めぐりの池は火口湖だろう、池の周りは荒涼とした岩場、ガレ場である。

山頂から池までは急な下り。

お池めぐりしてるのは、だいぶ先に1パーティしか見えない。

一つ目の池に着くととうとうガスが山頂を越えてこちら側に流れ落ちてきた。

ガスに覆われると急に気温が下がる。

荒涼とした場所で冷たいガスに一人巻かれているとさすがに心細くなる。

何度か雪渓を横断し、池を順に見て回る。

ガスは晴れたり濃くなったり、進むにつれて池や峰の見える角度も変わり、おもしろい。

最後から二つ目の池のあたりの雪渓が深く、道がよくわからなくなったが、室堂へ帰る道にうまく戻れ、最後は単調で緩やかな下り坂を30分程歩いて室堂に戻った。

祈祷殿の向こうの御前峰はすっかり雲の中だった。