あっというまに、花から若葉の季節にかわった。

季節の足が速すぎるような気がする。

ぼくも早足だが、それでも追いつけない。季節と駆けっこするつもりはないけれど、なんとなく周りのいろいろな動きに、置いてきぼりにされている思いがする。引きこもりの春だから、仕方ないといえば仕方ないか。

季節の歩みが遅いと感じていた頃もあった。

その頃は若かったのだろう。先走っていたり慌てていたりすることが多かった。

速いということがなによりと、習慣づけられていたのかもしれない。せっかちといえばせっかちだった。

それが生来のものだったのか、それとも躾けられたものだったのかよくは分からないが、背後にいつも父の声がしていたことも確かだ。

「はよせえ、はよせえ(速くしろ速くしろ)」という父の声が聞こえてくる。

ぼくがのろまだったのか父がせっかちだったのか、どちらかだったのかもしれない。

何かをしようとすると、背後に父の声がしてくる。ぼんやりしていても聞こえてくる。ついつい何かをしなければと焦ってしまう。何かをやり始めると、早くしてしまえと尻を叩かれているような気分になる。

いつのまにか歩くのも速くなった。食べるのも喋るのも速くなった。

仕事をするのも速かったと思う。おかげで得をしたこともあるが損をしたことも多い。

会社で仕事をしていたときは、手早いぶん仕事量が増えて、いつも忙しくて疲れ気味だった。サラリーマンをやめ独立してからは、早くこなせた分はそれだけ収入が増えた。

大阪人はせっかちが多いから、速いということは仕事上は利点にも信用にもなるのだった。

大阪では「せえて、せきまへん」という言葉をよく使う。急ぐけれど急がない、といった矛盾した言葉だ。「せきまへん」の方を真に受けてゆっくりしていると、まだかまだかと催促される。

何事にしろ大阪では、せっかちになる環境は整っているのだ。

季節の移り変わりも、大阪では早足なのかもしれない。きっと地面の底から、地球のおやじが「はよせえ、はよせえ」と急かしているのだ。

そんなときは、空を見上げて深呼吸をする。

高い木の上にいる、ウグイスの声だけがのんびり聞こえる。

またウグイスの鳴く頃となった

けきょ けきょ

けきょ けきょ

どこかに

いい国があるんだ

山村暮鳥の「ある時」という詩を借りて、ヒグラシをウグイスに替えて作ってみた。

ヒグラシよりもウグイスの声の方が、いい国がすこしだけ近くにあるような気がする。今はコロナや黄砂にかすんで、春の国も遠いからね。

この四月は、マスクというものを初めて付けた。

慣れないので呼吸もすこし苦しい。話すのも話しづらい。

ステイホーム、家にこもっておればマスクはしなくていい。今はこれが安全で、息も自由にできてよいかも。

だが皮肉にも、月の半分は病院通いでマスクの生活だった。

両眼にメスを入れられた。

おかげで視界は明るく綺麗になった。

窓ガラスを磨いた日曜日の朝のようだ。

新緑が鮮やかですばらしい。葉っぱが深呼吸をしている。光と影の揺らぎが細かく見えすぎて眩い。眺めていると、自然のエネルギーがもろに迫ってくる。

テレビやパソコンの画面も、埃を払ったように新しくなった。

写真も文字も生き生きとして見える。テレビもパソコンも買い換えたみたいで得した気分でいる。この環境なら、ステイホームも耐えられそうだ。

ときおり目の前を舞う、綿ぼこりまで見えてしまうのはどうかな。それでもなお、さらに細かいコロナウイルスまでは見えない。

NHKプラスで、日曜美術館「疫病をこえて 人は何を描いてきたか」をみた。疫病と美術というテーマで、今回のコロナ禍の中で、ネットで拡散しているアマビエの画像なども紹介されていた。おどろおどろしいアマビエや、マスコットのように可愛いアマビエなど、疫病を恐れる人々が心の安寧を求めて作り出した、護符の絵ばかりだ。

疫病を鎮めるとされたアマビエの古い画像は、江戸時代の肥後国(熊本)で伝えられたものらしい。海中から現れた妖怪で、疫病が流行ったら自分の姿を写して人々に見せなさいと言ったという。

また疫病を可視化した、4本の手がある恐ろしい鬼の絵もあった。この鬼は、小さな鬼を次々に捕らえてはお酢に浸して食べるという。

(NHKプラス「日曜美術館」より)

咳が出るとコロナかなと思う。喉が痛いとコロナかなと思ってしまう。すでにコロナに罹っているかもしれないし、罹っていないかもしれない。相手が見えないのでなんとも不安だし、どう対処すればいいのかもわからない。

いくら視力がアップしたからと言っても、見えないものは見えないのだ。

とにかくいまは、体に抵抗力をつけること。鬼のお酢ではないが、疫病には酸っぱいものがいいのかもしれない。「瀬戸内のおばあちゃん」を真似て、みかんをいっぱい食べてお日様をたっぷり浴びることにする。そして外出するときは、マスクとアマビエちゃんのお守りに頼るしかないようだ。

(Amazonで販売されているアマビエバッジ)

目に見えないもの

姿の見えないものは怖い

いま世界中のみんなが怖がっているもの

それがきみだ

コロナウイルスのコロナくん

いまやきみは

放射能よりも怖がられているよ

あの悪名高い放射能でさえ

ガイガーカウンターで探知できる

ピーピーと叫んで知らせてくれる

なのにきみは

何処にいて何処からやって来るのか

黙ってそっと近づいてきて

ノックもせずに侵入してくる

まったく失礼千万なやつだ

ごく善良な人々は

日がないくども手を洗い

がらがらぺっぺっとうがいして

ことしは花見も宴会もキャンセルし

会いたい人にも会わずにじっと

ふるえながら引きこもっているよ

こんな春をどうしてくれる

ウイルス&コロナくん

きみは足音もたてず声も発せず

いきなり熱風で襲ってくる

咳はごんごん胸は苦しい

ごちそう食べても

味も匂いも分からないなんて

嫌われ者のコロナくん

どうか顔を見せてくれないか

姿を見せてくれないか

見えないからシカトもできないし

友達にもなれない

みんなに除け者にされて淋しかったら

ハグも握手もできないけれど

優しい言葉くらいかけてやってもいい

だから勝手に濃厚接触するのは止めてくれ

2メートル位は離れていてくれ

できればマスクもしてくれないか

そうしてそれから

きれいな手を振ってバイバイしてくれ

*

*

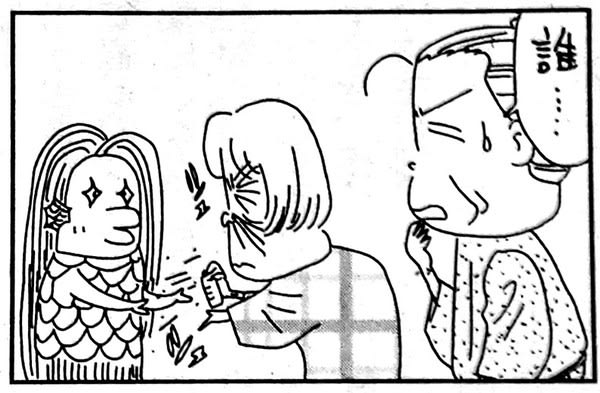

(毎日新聞4月8日朝刊の連載漫画)

ことしもひっそりと

その桜は咲いているだろう

スギ花粉の舞う山里で

豪華で退屈すぎる美しさで

たぶん

途絶えた道を

ヒヨドリは啄みにくるだろう

誰もいないが

ウグイスは告げにくるだろう

いまを語るのは

風と雲ばかりだと

乾杯もなく

贈ることばもなく

記念撮影もない

古い古い木の椅子に腰かけて

日がな桜はそうして

この春を見送る

ひとときの花びらの

すべてが散ったのちに

桜はふたたび賑わいを求めて

百年の山へと帰ってゆく

4月は慌ただしい月だ。

大げさにいえば、まさに内憂外患。

30日の半分は病院通いになりそうだ。

月の初めの6日間は右眼の白内障手術と術後処置があり、後半の6日間は左眼の手術を受けることになっている。

さらに中旬と月末の2日間は総合病院で、C 型肝炎の完治後の経過検査と診断がある。これは6ヶ月前からの予約だからキャンセルもしにくい。

それらの合間をぬって血圧降下剤と不整脈の薬を、近くのクリニックに貰いに行かなければならない。

体調はすこぶる良いし、食欲もある。それなのに手術や採血で通院。おまけにコロナウイルス禍から身を守らなければならない。目に見えない病魔と戦っている感じが、どうにも納得がいかない。

目に見えない敵は怖い。見えるものでも、ぼやけていて曖昧なものは怖い。

おもえば眼は随分と酷使してきたかもしれない。小さな文字や眩い液晶画面の文字など、ブルーライトもいっぱい浴びただろう。だが、それが仕事であり趣味でもあったわけだから仕方がない。

最近は新聞やパソコンの文字がとても見づらかった。メガネを2回ほど作り替えたがラチがあかず、結果は眼球自体が濁ってしまっていたのだった。

いまは目の中のレンズを取り替えることで、この4月という月を切り抜け、新しい視界が開けることを期待している。