酪農・畜産の危機

―タンパク源(牛乳・肉・卵)を確保せよ―

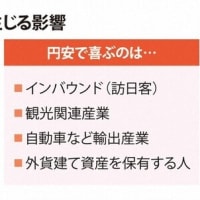

日本の食料品の価格が、昨年末よりこれまでにない勢いで上がっています。これには

円安やウクライナ戦争の影響などが考えられます。こうした中で、北海道などの酪農家

は「生産調整」という名の下に、搾ったばかりの生乳を大量廃棄せざるを得ない状況に

追い込まれています(注1)。

この異常な状況に対して、元農水省の官僚で農業経済学の専門家の鈴木宣弘教授(東京

大学大学院農学生命科学研究科)が、『文藝春秋』2023年4月号に緊急寄稿し、このよ

うな事態を放置している政府を厳しく批判しています(注2)。さらに、2023年3月

28日の『東京新聞』も1面まるごと鈴木氏との対談が掲載されています。以下に、

まず、鈴木氏の主張を紹介し、後半で、酪農牛乳、乳製品、重要な部分だけを紹介し

ておきます。

鈴木教授は最新の情報や調査に基づき、酪農家がいかに政府の政策変更に振り回され、

悲惨な状況にあるかを指摘します。

北海道では牛乳の需要減に対応して、乳牛を「廃用牛」として食肉用に出荷するよう促

したが、供給が溢れ廃用牛価格も大幅に下落した。また乳牛の雄子牛の価格の暴落も重

なり、値段が付かず薬殺されるケースも続出している実態がある。

酪農家では女性陣が子牛の面倒を見ることが多く、手塩にかけて育てた子牛が無残に薬

殺される場面を見て「耐えられない」と精神的に追い込まれてしまう人も多いという。

かつてない異常事態が起きているのに、政府は一向に買い上げなどの財政出動に踏み切

らない。コロナ禍では日本の貧困層がさらに苦しくなり、コメや牛乳を「買いたくても

買えない」事情があったのもたしかだ。

それならば、なおさら、政府がコメや乳製品を大量に買い取るべきだった。フードバン

クや子ども食堂といった困窮する人々への人道支援など、買い取った乳製品などを活か

せる道はいくらでもあるはずだ。

アメリカでは、コロナ禍の経営難に苦しむ農家に対して総額3・3兆円の直接給付を行い、

3300億円で食料を買い上げて困窮者に届けている。また、緊急支援が必要ない平常時に

も、アメリカ、カナダ、EUでは設定された最低限の価格で政府が穀物や乳製品を買い

上げ、国内外の援助に回す仕組みを維持している。

だが日本の政府は、援助政策が海外市場(とりわけアメリカの)を奪う可能性があり、

アメリカの怒りを買うことを恐れている。そのため目先の牛乳の在庫を減らすことにば

かり拘泥し、酪農家を救おうとする姿勢は微塵も感じられないのだ、と鈴木教授は憤っ

ています。

近年、農水省が推進した「畜産クラスター事業」で補助金を得て、バター不足解消の要

請に応えて増産するために多額の負債を抱えてまで機械や設備を購入した農家もある。

ただでさえ借金を背負った上に、輸入飼料の高騰とコロナ禍での牛乳余りがこの農家の

経営に追い打ちをかけた。

北海道と千葉の酪農家107戸を対象にした今年はじめの調査では、実にその98%が経営

赤字に陥っているとのデータもある。公表はされていないが、ここ数カ月の間だけでも

鈴木教授のもとには数人の酪農家の方が自殺されたとの傷ましい話も入ってきた。ご夫

婦で亡くなった事例もある。

上記の『東京新聞』の対談記事によれば、日本の牛乳の半分を生産している北海道の酪

農家、200戸が今年中に廃業の予定だといいます。

鈴木氏については以前にも簡単に紹介しましたが、彼は1982年に農水省の国際部に入省し、

貿易自由化などの国際交渉に近い部署で仕事をしてきたので、アメリカとのせめぎ合いを

間近で見てきました。農水省に15年ほど勤め、研究者に転じてからも貿易政策に関する研

究を行い、自由貿易協定の事前交渉にあたる産官学共同研究会には学界の代表として参画

しています。

また、2011年以降はTPP(環太平洋パートナーシップ)交渉にも深く関わっており、貿易

自由化や食の安全基準をめぐって数多くの要求を突きつけるアメリカの強引な振る舞いを

実際に経験してきました。

彼によれば、日本の政府関係者は、鈴木教授が国内農家への「援助」という言葉を口にす

るだけで震え上がり「その話はやめてくれ」と懇願するという。そんな場面は何度かあっ

た。「アメリカの市場を奪う」と受け止められ、「万が一、アメリカ政府の逆鱗に触れれ

ば、自分の地位が危うくなるとの恐れを抱くからだ」という。

彼は、「まことに情けない話ですが、これが現実です」という。鈴木氏のこれまでの経歴

や言動から判断して、アメリカへの忖度のため政府が日本の酪農を「援助」しない、ある

いは少なくとも積極的に援助をしない、というのは本当のことなのでしょう。

それでは、個々の酪農家の実態はどのようなものなのでしょうか?今年の3月に中央酪農

会議が実施した調査では、157人の酪農家のうち85%近くが赤字経営だと答えていま

す。そのうち4割以上が月に100万円以上赤字だったという。中には1億円以上の借金

があると答えた人もいたそうです。

上記の会議の担当者は「酪農家の数はずっと減る傾向にあるが、例年は4%程度、昨年夏

ごろから離農する酪農家が急激に増えている」と語っています。

酪農家の経営不振の大きな理由は、ウクライナ危機や円安による影響に加えて、トウモロ

コシを主原料とする配合飼料が値上がりしたことです。

農水省の『飼料月報』によると、今年1月の配合飼料用トウモロコシの工場渡し価格は、

でしたが、去年の1トンあたり7万9700円から9万4600円へ18.7%も値上がりし

ています。

さらに遡って2020年1月は6万8500円でしたから、ここ2年間で40%近く高騰した

ことになります。

加えて、機械を動かすための燃料費も円安で上がっています。ところが、牛乳の価格は、

コロナ禍の影響で学校給食や外食などの需要の減少で、牛乳は供給過剰が続いています。

個々の酪農家から生乳を買い取る乳業会社が買い取る飲用乳価は、昨年11月、約3年

半ぶりに1キロあたり10円引き上げられましたが、価格が上昇すると消費が低迷する

恐れもあります。

こうした状況を見て、政府も今年の3月28日に、飼料価格高騰の対策として、予備費

から965億円の支出を決めました。

しかし、これで根本的な解決にはなりません。それには今日の酪農経営の不振をもたら

した歴史的な経緯があるからです。

キャノングロバル戦略研究所の山下一仁氏は「一九六〇年代以降畜産を振興したが、草

地開発よりも海外産トウモロコシが安上がりだったため、酪農は輸入飼料依存型になっ

た。飼料価格が上がったから政府が補填して価格を下げるといった解消療法ではなく、

根本的な対策を考えなければいけない」と指摘しています。

ここで、牛の飼料について考えてみましょう。草と穀物のそれぞれの栄養価の違いを考

えると、牛は牧草よりも穀物飼料を与えた方が早く成長します。

ところが、山下氏は「本来、牛は草を食べる動物。放牧して草を飼料として肥育すれば、

飼料高騰の影響を受けないし、ふん尿も肥料となる。輸入飼料に依存していては、価格

変動に影響を受けるのは当然で、食料安全保障上も問題がある」と指摘します。

岸田首相は安全保障のため防衛費の増額を打ち出しました。しかし、食料自給率38%

(カロリーベース)では、自衛隊の装備が充実しても、有事の際に食料関連の輸出を止

める「兵糧攻め」に遇えば、国民は簡単に飢えてしまうのではないでしょうか?(以上

『東京新聞』2023年3月30日)

最近放送されたNHKスペシャル『シリーズ 食の防衛線 第二回 牛乳・肉・卵 タ

ンパク源を守れるか』(2023年12月3日放送)は、酪農・畜産の危機の実態を明らか

にしています。

日本の主要なタンパク源である卵の国産率97%ですが、輸入飼料を除いた真の自給率

は13%に、鶏肉の国産率64%ですが、真の自給率はわずか9%に過ぎません。

同様に牛乳は・乳製品の国産率は62%、真の自給率は27%、牛肉は国産率47%に

対して真の自給率は13%、豚肉は国産率49%、真の自給率は5%です。

こうした状況では、家畜の飼料代が畜産農家の経営に大きく影響します。北海道で大規

模農場を経営するある畜産農家が以前から輸入しているアメリカの乾燥した牧草を扱う

会社に買い付けにゆくと、中国、韓国、中東諸国も買い付けに来ていて価格が上昇して

いました。

また、昨年はアメリカの牧草地帯で干ばつなどの異常気象が頻発しており、価格はさら

に高騰。牧草の価格は5年前の倍近くに跳ね上がっている現実に直面します。

それでは、もう一つの家畜飼料であるトウモロコシはどうでしょうか?飼料用トウモロ

コシの価格はここ2年で1.5倍に高騰しています。

その要因は、生産地での異常気象のほか、これまで主要な輸出国であったウクライナか

らの輸出が激減したこと、中国が豚の飼料用にトウモロコシの輸入を急速に増加してい

ることなどです。

家畜飼料の高騰と品不足に対処するため、全国でいくつかの試みが行われています。何

しろ、国内産の主要な飼料原料であるトウモロコシは輸入トウモロコシのわずか0.1

%しかないからです。

ある酪農家は、輸入飼料への依存をできるだけ減らすために牛を放牧して牧草で育てる

放牧酪農を始めています。

牧草中心に飼育すると、生乳の収穫は3割減りますが、飼料代がかからないので利益は

確保できているそうです。

その一方で、国内で資料を生産する動きも始まっています。たとえば、昨年設立された

「日本トウモロコシ生産者協会」の代表を務める柳原氏は、北海道長沼町の農地で、ト

ウモロコシ、大豆、小麦を輪作して、連作障害を克服すると同時に土壌の保全を図る方

式を考案してトウモロコシの増産に成功しています。彼は日本の飼料の10%を国内で

生産すことを目指しています。

また、青森県七戸町でも柳原さんに倣って耕作放棄地を利用した飼料作物の栽培を始め

ようとしています。

トウモロコシは種まきをしてから収穫まであまり手がかからない作物なので、農家人口

が減っている地域で特に有効な作物です。

農地の保全と家畜飼料の自給率を高める、食料安全保障という観点からも非常に将来性

のある動きです。

いずれにしても、日本人のタンパク源を国内産の食料から確保することは、日本の自立

安全保障にとって重大な課題です。

(注1)withnews (2023年2月11日) https://withnews.jp/article/f0230211000qq000000000000000W0dy10701qq000025495A

(注2)また、その要約は『文春オンライン』https://bunshun.jp/articles/-/61152

(2023/03/09)でも見ることができます。

(注3)NHKスペシャル『シリーズ 食の防衛線 第二回 牛乳・肉・卵 タンパク源を守れるか』2023年12月3日。

―タンパク源(牛乳・肉・卵)を確保せよ―

日本の食料品の価格が、昨年末よりこれまでにない勢いで上がっています。これには

円安やウクライナ戦争の影響などが考えられます。こうした中で、北海道などの酪農家

は「生産調整」という名の下に、搾ったばかりの生乳を大量廃棄せざるを得ない状況に

追い込まれています(注1)。

この異常な状況に対して、元農水省の官僚で農業経済学の専門家の鈴木宣弘教授(東京

大学大学院農学生命科学研究科)が、『文藝春秋』2023年4月号に緊急寄稿し、このよ

うな事態を放置している政府を厳しく批判しています(注2)。さらに、2023年3月

28日の『東京新聞』も1面まるごと鈴木氏との対談が掲載されています。以下に、

まず、鈴木氏の主張を紹介し、後半で、酪農牛乳、乳製品、重要な部分だけを紹介し

ておきます。

鈴木教授は最新の情報や調査に基づき、酪農家がいかに政府の政策変更に振り回され、

悲惨な状況にあるかを指摘します。

北海道では牛乳の需要減に対応して、乳牛を「廃用牛」として食肉用に出荷するよう促

したが、供給が溢れ廃用牛価格も大幅に下落した。また乳牛の雄子牛の価格の暴落も重

なり、値段が付かず薬殺されるケースも続出している実態がある。

酪農家では女性陣が子牛の面倒を見ることが多く、手塩にかけて育てた子牛が無残に薬

殺される場面を見て「耐えられない」と精神的に追い込まれてしまう人も多いという。

かつてない異常事態が起きているのに、政府は一向に買い上げなどの財政出動に踏み切

らない。コロナ禍では日本の貧困層がさらに苦しくなり、コメや牛乳を「買いたくても

買えない」事情があったのもたしかだ。

それならば、なおさら、政府がコメや乳製品を大量に買い取るべきだった。フードバン

クや子ども食堂といった困窮する人々への人道支援など、買い取った乳製品などを活か

せる道はいくらでもあるはずだ。

アメリカでは、コロナ禍の経営難に苦しむ農家に対して総額3・3兆円の直接給付を行い、

3300億円で食料を買い上げて困窮者に届けている。また、緊急支援が必要ない平常時に

も、アメリカ、カナダ、EUでは設定された最低限の価格で政府が穀物や乳製品を買い

上げ、国内外の援助に回す仕組みを維持している。

だが日本の政府は、援助政策が海外市場(とりわけアメリカの)を奪う可能性があり、

アメリカの怒りを買うことを恐れている。そのため目先の牛乳の在庫を減らすことにば

かり拘泥し、酪農家を救おうとする姿勢は微塵も感じられないのだ、と鈴木教授は憤っ

ています。

近年、農水省が推進した「畜産クラスター事業」で補助金を得て、バター不足解消の要

請に応えて増産するために多額の負債を抱えてまで機械や設備を購入した農家もある。

ただでさえ借金を背負った上に、輸入飼料の高騰とコロナ禍での牛乳余りがこの農家の

経営に追い打ちをかけた。

北海道と千葉の酪農家107戸を対象にした今年はじめの調査では、実にその98%が経営

赤字に陥っているとのデータもある。公表はされていないが、ここ数カ月の間だけでも

鈴木教授のもとには数人の酪農家の方が自殺されたとの傷ましい話も入ってきた。ご夫

婦で亡くなった事例もある。

上記の『東京新聞』の対談記事によれば、日本の牛乳の半分を生産している北海道の酪

農家、200戸が今年中に廃業の予定だといいます。

鈴木氏については以前にも簡単に紹介しましたが、彼は1982年に農水省の国際部に入省し、

貿易自由化などの国際交渉に近い部署で仕事をしてきたので、アメリカとのせめぎ合いを

間近で見てきました。農水省に15年ほど勤め、研究者に転じてからも貿易政策に関する研

究を行い、自由貿易協定の事前交渉にあたる産官学共同研究会には学界の代表として参画

しています。

また、2011年以降はTPP(環太平洋パートナーシップ)交渉にも深く関わっており、貿易

自由化や食の安全基準をめぐって数多くの要求を突きつけるアメリカの強引な振る舞いを

実際に経験してきました。

彼によれば、日本の政府関係者は、鈴木教授が国内農家への「援助」という言葉を口にす

るだけで震え上がり「その話はやめてくれ」と懇願するという。そんな場面は何度かあっ

た。「アメリカの市場を奪う」と受け止められ、「万が一、アメリカ政府の逆鱗に触れれ

ば、自分の地位が危うくなるとの恐れを抱くからだ」という。

彼は、「まことに情けない話ですが、これが現実です」という。鈴木氏のこれまでの経歴

や言動から判断して、アメリカへの忖度のため政府が日本の酪農を「援助」しない、ある

いは少なくとも積極的に援助をしない、というのは本当のことなのでしょう。

それでは、個々の酪農家の実態はどのようなものなのでしょうか?今年の3月に中央酪農

会議が実施した調査では、157人の酪農家のうち85%近くが赤字経営だと答えていま

す。そのうち4割以上が月に100万円以上赤字だったという。中には1億円以上の借金

があると答えた人もいたそうです。

上記の会議の担当者は「酪農家の数はずっと減る傾向にあるが、例年は4%程度、昨年夏

ごろから離農する酪農家が急激に増えている」と語っています。

酪農家の経営不振の大きな理由は、ウクライナ危機や円安による影響に加えて、トウモロ

コシを主原料とする配合飼料が値上がりしたことです。

農水省の『飼料月報』によると、今年1月の配合飼料用トウモロコシの工場渡し価格は、

でしたが、去年の1トンあたり7万9700円から9万4600円へ18.7%も値上がりし

ています。

さらに遡って2020年1月は6万8500円でしたから、ここ2年間で40%近く高騰した

ことになります。

加えて、機械を動かすための燃料費も円安で上がっています。ところが、牛乳の価格は、

コロナ禍の影響で学校給食や外食などの需要の減少で、牛乳は供給過剰が続いています。

個々の酪農家から生乳を買い取る乳業会社が買い取る飲用乳価は、昨年11月、約3年

半ぶりに1キロあたり10円引き上げられましたが、価格が上昇すると消費が低迷する

恐れもあります。

こうした状況を見て、政府も今年の3月28日に、飼料価格高騰の対策として、予備費

から965億円の支出を決めました。

しかし、これで根本的な解決にはなりません。それには今日の酪農経営の不振をもたら

した歴史的な経緯があるからです。

キャノングロバル戦略研究所の山下一仁氏は「一九六〇年代以降畜産を振興したが、草

地開発よりも海外産トウモロコシが安上がりだったため、酪農は輸入飼料依存型になっ

た。飼料価格が上がったから政府が補填して価格を下げるといった解消療法ではなく、

根本的な対策を考えなければいけない」と指摘しています。

ここで、牛の飼料について考えてみましょう。草と穀物のそれぞれの栄養価の違いを考

えると、牛は牧草よりも穀物飼料を与えた方が早く成長します。

ところが、山下氏は「本来、牛は草を食べる動物。放牧して草を飼料として肥育すれば、

飼料高騰の影響を受けないし、ふん尿も肥料となる。輸入飼料に依存していては、価格

変動に影響を受けるのは当然で、食料安全保障上も問題がある」と指摘します。

岸田首相は安全保障のため防衛費の増額を打ち出しました。しかし、食料自給率38%

(カロリーベース)では、自衛隊の装備が充実しても、有事の際に食料関連の輸出を止

める「兵糧攻め」に遇えば、国民は簡単に飢えてしまうのではないでしょうか?(以上

『東京新聞』2023年3月30日)

最近放送されたNHKスペシャル『シリーズ 食の防衛線 第二回 牛乳・肉・卵 タ

ンパク源を守れるか』(2023年12月3日放送)は、酪農・畜産の危機の実態を明らか

にしています。

日本の主要なタンパク源である卵の国産率97%ですが、輸入飼料を除いた真の自給率

は13%に、鶏肉の国産率64%ですが、真の自給率はわずか9%に過ぎません。

同様に牛乳は・乳製品の国産率は62%、真の自給率は27%、牛肉は国産率47%に

対して真の自給率は13%、豚肉は国産率49%、真の自給率は5%です。

こうした状況では、家畜の飼料代が畜産農家の経営に大きく影響します。北海道で大規

模農場を経営するある畜産農家が以前から輸入しているアメリカの乾燥した牧草を扱う

会社に買い付けにゆくと、中国、韓国、中東諸国も買い付けに来ていて価格が上昇して

いました。

また、昨年はアメリカの牧草地帯で干ばつなどの異常気象が頻発しており、価格はさら

に高騰。牧草の価格は5年前の倍近くに跳ね上がっている現実に直面します。

それでは、もう一つの家畜飼料であるトウモロコシはどうでしょうか?飼料用トウモロ

コシの価格はここ2年で1.5倍に高騰しています。

その要因は、生産地での異常気象のほか、これまで主要な輸出国であったウクライナか

らの輸出が激減したこと、中国が豚の飼料用にトウモロコシの輸入を急速に増加してい

ることなどです。

家畜飼料の高騰と品不足に対処するため、全国でいくつかの試みが行われています。何

しろ、国内産の主要な飼料原料であるトウモロコシは輸入トウモロコシのわずか0.1

%しかないからです。

ある酪農家は、輸入飼料への依存をできるだけ減らすために牛を放牧して牧草で育てる

放牧酪農を始めています。

牧草中心に飼育すると、生乳の収穫は3割減りますが、飼料代がかからないので利益は

確保できているそうです。

その一方で、国内で資料を生産する動きも始まっています。たとえば、昨年設立された

「日本トウモロコシ生産者協会」の代表を務める柳原氏は、北海道長沼町の農地で、ト

ウモロコシ、大豆、小麦を輪作して、連作障害を克服すると同時に土壌の保全を図る方

式を考案してトウモロコシの増産に成功しています。彼は日本の飼料の10%を国内で

生産すことを目指しています。

また、青森県七戸町でも柳原さんに倣って耕作放棄地を利用した飼料作物の栽培を始め

ようとしています。

トウモロコシは種まきをしてから収穫まであまり手がかからない作物なので、農家人口

が減っている地域で特に有効な作物です。

農地の保全と家畜飼料の自給率を高める、食料安全保障という観点からも非常に将来性

のある動きです。

いずれにしても、日本人のタンパク源を国内産の食料から確保することは、日本の自立

安全保障にとって重大な課題です。

(注1)withnews (2023年2月11日) https://withnews.jp/article/f0230211000qq000000000000000W0dy10701qq000025495A

(注2)また、その要約は『文春オンライン』https://bunshun.jp/articles/-/61152

(2023/03/09)でも見ることができます。

(注3)NHKスペシャル『シリーズ 食の防衛線 第二回 牛乳・肉・卵 タンパク源を守れるか』2023年12月3日。