「勤労感謝の日」に思う―「新嘗祭」と食の安全保障―

11月23日は「勤労感謝の日」で国民の休日、したがって国民全体にとって重要な

記念日、あるいは記憶すべき日です。

しかし、一体、これは何の勤労に対して、あるいは誰の勤労に感謝する日なのか、そ

もそも、この「勤労感謝の日」にはどんな由来があるのかも、多くの人は改めて考え

ることはありません。

現在の「勤労感謝の日」は、戦前までの「新嘗祭」で、もと陰暦十一月の第二番目の

卯(う)の日)に行う宮中行事でした。これは、天皇がその年採れた新穀(初穂)を天

地の神に供え、自らもこれを食する祭事です。

つまり「勤労感謝の日」の起源となった「新嘗祭」は、食べ物(米をはじめとする穀

物)を与えてくれた神々に感謝する行事でした。

ところが昭和23年施行の祝日法で勤労感謝の日は「勤労をたっとび、生産を祝い、

国民たがいに感謝しあう」日と定められました。

これは、「新嘗祭」が国家神道と結びついた行事であったことから、その名称を引き

継ぐことを止め、「勤労感謝」という、労働すること一般に対して感謝する日とした

のです。

ただし、陰暦で決められた「新嘗祭」の日は毎年変わるので、戦後は太陽暦の11月

23日を「勤労感謝の日」に固定しました。

こうした経緯もあって、今では、勤労感謝の日に豊穣なる農作物への感謝を結びつけ

る感覚は、ほぼ皆無となってしまっています。わずかに、宮中では天皇家の私的な儀

式として新嘗祭が執り行われています。

偶然、23日の日本とドイツのサッカーの試合の当日、天皇はこれをテレビ観戦したの

だろうか、という疑問に、当日ご夫妻は新嘗祭の祭儀のため観なかったと、どこかのテ

レビ番組のコメントがあったことから、今でも実際にこの祭儀を行っていることが分か

りました。

それでは、新聞はこの日のことをどのように扱ったのでしょうか?全国紙で見る限り、

11月23日と翌日の24日に、「勤労感謝の日」の意義なり来歴などを記事にした全

国紙は見当たりませんでした。わずかに『産経新聞』が社説で、働くことの意義に少し

触れていただけです。

さすがに『日本農業新聞』(2022年11月23日)(注1)は、この意義について触れ

ていますが、それはごく簡単なものでした。

テレビでは23日が今年最後の国民の休日、という観点から休日のイベントを紹介して

いるだけでした。

ただ、全国紙ではありませんが、『東京新聞』(2022年11月24日朝刊)は「社説」

で「命の糧 支え合える世に―実りの秋に考える―」という長い記を載せており、そこ

で、新嘗祭の由来について触れた後、日本の食料問題、食料危機について警告を発して

います。

この記事によると、今年献上された新米の全国作況は「平年並み」(指数100)だそ

うです。つまり、今年のコメの出来は平年並みとみてよさそうです。

ところが、かつてこの作況が、冷夏で「著しい不良」(作況指数74)に急落し、日本

が終戦以来の「食料危機」に揺れた秋がありました。

ご記憶の方も多いと思いますが、それは1993年のことで、日本はタイ米7000ト

ンを皮切りに、アメリカ、中国などから年間の不足分250万トン余を10か月がかり

で緊急輸入し、国内に運び込みました。これは「平成の米騒動」と呼ばれました。

当時、国産の米はスーパーから消え、私もタイ米を食べた記憶があります。

この年(1993年)は、日本の食料自給率(カロリー・ベース)が初めて40%を割

り込んだ年です。以後現在まで38%ほどに落ちたままで、先進国では最低水準の状態

がずっと続いています。

それでも、日本政府も、多くの日本人は食料危機のことなど、ほとんど忘れてしまった

かのようです。

食料は足りなくなれば外国から買えばよい、という昔の感覚がどこかに残っているので

しょうか。

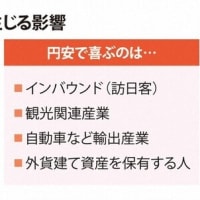

しかし、今年、コロナ禍に加えてウクライナ戦争で世界的な価格高騰、そして円安が日

本経済を直撃しました。

原材料の大半を輸入に頼っている日本にとって深刻なのは、食糧価格の上昇が41年ぶ

りの高率となっていることです。

実際、スーパーに行っても、今年の9月以降、食料の価格は行く度に上がっています。

こうした状況は、年金生活者や低所得者の生活を直撃しています。

たとえば、東京都内で週1回、ある民間の無料食品配布会に並んだ生活困窮者は、以前

は200人前後だったのに、最近は600人を超え、まさに「命をつなぐために来た」

人々の行列がコロナ禍の6倍にも伸びてきています。

それでは私たちは、どのようにこの来るべき食料危機に対処したらいいのでしょうか?

確かな方法はコメなど国内の食料増産で自給率を高め、備蓄を厚くすることですが、こ

れも実は簡単ではありません。

まず、戦後日本人のコメの消費が減る一方で、政府は米価維持へ生産を抑えるため「減

反」農政を最近まで50年間も続けてきました。

この間に農地の四分の一が消え、農業者は八割も減少してしまいました。しかも、現在

残っている農業者の七割は高齢者が占めています。

しかも、いったん放棄されて荒れてた土地は痩せてしまっており豊かな土壌を復活させ、

コメ作りに必要な水路や水の供給システムをもう一度整備するなど、コメ作りを復活さ

せるには、途方もない労力と資本と年月が必要です。

こうした事情を考えると、食料の増産といっても決して一朝一夕にはゆきません。

かと言って外国から調達することも簡単ではありません。「平成の米騒動」時と比べて

食料難が全世界に及ぶ今回の危機では、世界市場全体が食料不足に直面しており、日本

だけが必要量を調達することが困難になったことです。

というのも生産国の中には自国の不足に対応して輸出を止める動きも出ているからです。

たとえば今年の6月には、インド、マレーシア、アルゼンチン、ガーナなど20カ国が

自国の必要を守るため実質食料の輸出制限ないしは禁止を実施しています(注2)

もう一つ、日本にとって大きな問題は、中国の台頭です。かつて中国は食料輸出国で、

日本も大量に買っていましたが、今では高値で品薄の食料を中国に買い負けて調達でき

ないケースもあります。

もし日本が中国より高値で食料を買い集めれば、輸入食料のさらに価格は高騰し、その

上、本当に食料危機に日々直面している貧困国をさらに厳しい状況に追いやることにな

ります。

現代は。気候変動や人口爆発もあり、食料危機が恒常的に続く要素があります。そこで

上述の『東京新聞』の社説は、

いま日本が取り組むべきは、国際社会と連携した『地球規模』の食料安全保障

です。途上国の開発支援など地道な平和外交を尽くし、地上から食料難を減ら

す行動が、自国への調達にも道を開くはず。

という大まかな方向性を示しています。

もちろん、これは理想的な方向性であって、日本政府がこのような方向に動く保証はあ

りません。

『東京新聞』も危惧しているように、日本の政治には食料難に対する危機感があまりに

薄いのです。

政府も多くの国民も、日本は豊かな先進国で、食料に困ることはない、と錯覚している

のではないでしょうか。

私は、ある東南アジアの人が言った言葉が忘れられません。彼は、日本は先進国だと自

慢しているが、自分たちの食べる食料を自給できないなんて、先進国の名に値しない、

と言っていました。

これは、本当に日本の弱いところをグサリと突いた鋭い指摘だと思います。もう、過去

忘れて今の現実の厳しさに目を向け、食の安全保障のための食料自給の達成をまず第一

に目指すべきだ思います。

(注1)『日本農業新聞』(2022年11月23日)https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/119011

(注2)『日本経済新聞』(2022年6月9日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM053GX0V00C22A6000000/

11月23日は「勤労感謝の日」で国民の休日、したがって国民全体にとって重要な

記念日、あるいは記憶すべき日です。

しかし、一体、これは何の勤労に対して、あるいは誰の勤労に感謝する日なのか、そ

もそも、この「勤労感謝の日」にはどんな由来があるのかも、多くの人は改めて考え

ることはありません。

現在の「勤労感謝の日」は、戦前までの「新嘗祭」で、もと陰暦十一月の第二番目の

卯(う)の日)に行う宮中行事でした。これは、天皇がその年採れた新穀(初穂)を天

地の神に供え、自らもこれを食する祭事です。

つまり「勤労感謝の日」の起源となった「新嘗祭」は、食べ物(米をはじめとする穀

物)を与えてくれた神々に感謝する行事でした。

ところが昭和23年施行の祝日法で勤労感謝の日は「勤労をたっとび、生産を祝い、

国民たがいに感謝しあう」日と定められました。

これは、「新嘗祭」が国家神道と結びついた行事であったことから、その名称を引き

継ぐことを止め、「勤労感謝」という、労働すること一般に対して感謝する日とした

のです。

ただし、陰暦で決められた「新嘗祭」の日は毎年変わるので、戦後は太陽暦の11月

23日を「勤労感謝の日」に固定しました。

こうした経緯もあって、今では、勤労感謝の日に豊穣なる農作物への感謝を結びつけ

る感覚は、ほぼ皆無となってしまっています。わずかに、宮中では天皇家の私的な儀

式として新嘗祭が執り行われています。

偶然、23日の日本とドイツのサッカーの試合の当日、天皇はこれをテレビ観戦したの

だろうか、という疑問に、当日ご夫妻は新嘗祭の祭儀のため観なかったと、どこかのテ

レビ番組のコメントがあったことから、今でも実際にこの祭儀を行っていることが分か

りました。

それでは、新聞はこの日のことをどのように扱ったのでしょうか?全国紙で見る限り、

11月23日と翌日の24日に、「勤労感謝の日」の意義なり来歴などを記事にした全

国紙は見当たりませんでした。わずかに『産経新聞』が社説で、働くことの意義に少し

触れていただけです。

さすがに『日本農業新聞』(2022年11月23日)(注1)は、この意義について触れ

ていますが、それはごく簡単なものでした。

テレビでは23日が今年最後の国民の休日、という観点から休日のイベントを紹介して

いるだけでした。

ただ、全国紙ではありませんが、『東京新聞』(2022年11月24日朝刊)は「社説」

で「命の糧 支え合える世に―実りの秋に考える―」という長い記を載せており、そこ

で、新嘗祭の由来について触れた後、日本の食料問題、食料危機について警告を発して

います。

この記事によると、今年献上された新米の全国作況は「平年並み」(指数100)だそ

うです。つまり、今年のコメの出来は平年並みとみてよさそうです。

ところが、かつてこの作況が、冷夏で「著しい不良」(作況指数74)に急落し、日本

が終戦以来の「食料危機」に揺れた秋がありました。

ご記憶の方も多いと思いますが、それは1993年のことで、日本はタイ米7000ト

ンを皮切りに、アメリカ、中国などから年間の不足分250万トン余を10か月がかり

で緊急輸入し、国内に運び込みました。これは「平成の米騒動」と呼ばれました。

当時、国産の米はスーパーから消え、私もタイ米を食べた記憶があります。

この年(1993年)は、日本の食料自給率(カロリー・ベース)が初めて40%を割

り込んだ年です。以後現在まで38%ほどに落ちたままで、先進国では最低水準の状態

がずっと続いています。

それでも、日本政府も、多くの日本人は食料危機のことなど、ほとんど忘れてしまった

かのようです。

食料は足りなくなれば外国から買えばよい、という昔の感覚がどこかに残っているので

しょうか。

しかし、今年、コロナ禍に加えてウクライナ戦争で世界的な価格高騰、そして円安が日

本経済を直撃しました。

原材料の大半を輸入に頼っている日本にとって深刻なのは、食糧価格の上昇が41年ぶ

りの高率となっていることです。

実際、スーパーに行っても、今年の9月以降、食料の価格は行く度に上がっています。

こうした状況は、年金生活者や低所得者の生活を直撃しています。

たとえば、東京都内で週1回、ある民間の無料食品配布会に並んだ生活困窮者は、以前

は200人前後だったのに、最近は600人を超え、まさに「命をつなぐために来た」

人々の行列がコロナ禍の6倍にも伸びてきています。

それでは私たちは、どのようにこの来るべき食料危機に対処したらいいのでしょうか?

確かな方法はコメなど国内の食料増産で自給率を高め、備蓄を厚くすることですが、こ

れも実は簡単ではありません。

まず、戦後日本人のコメの消費が減る一方で、政府は米価維持へ生産を抑えるため「減

反」農政を最近まで50年間も続けてきました。

この間に農地の四分の一が消え、農業者は八割も減少してしまいました。しかも、現在

残っている農業者の七割は高齢者が占めています。

しかも、いったん放棄されて荒れてた土地は痩せてしまっており豊かな土壌を復活させ、

コメ作りに必要な水路や水の供給システムをもう一度整備するなど、コメ作りを復活さ

せるには、途方もない労力と資本と年月が必要です。

こうした事情を考えると、食料の増産といっても決して一朝一夕にはゆきません。

かと言って外国から調達することも簡単ではありません。「平成の米騒動」時と比べて

食料難が全世界に及ぶ今回の危機では、世界市場全体が食料不足に直面しており、日本

だけが必要量を調達することが困難になったことです。

というのも生産国の中には自国の不足に対応して輸出を止める動きも出ているからです。

たとえば今年の6月には、インド、マレーシア、アルゼンチン、ガーナなど20カ国が

自国の必要を守るため実質食料の輸出制限ないしは禁止を実施しています(注2)

もう一つ、日本にとって大きな問題は、中国の台頭です。かつて中国は食料輸出国で、

日本も大量に買っていましたが、今では高値で品薄の食料を中国に買い負けて調達でき

ないケースもあります。

もし日本が中国より高値で食料を買い集めれば、輸入食料のさらに価格は高騰し、その

上、本当に食料危機に日々直面している貧困国をさらに厳しい状況に追いやることにな

ります。

現代は。気候変動や人口爆発もあり、食料危機が恒常的に続く要素があります。そこで

上述の『東京新聞』の社説は、

いま日本が取り組むべきは、国際社会と連携した『地球規模』の食料安全保障

です。途上国の開発支援など地道な平和外交を尽くし、地上から食料難を減ら

す行動が、自国への調達にも道を開くはず。

という大まかな方向性を示しています。

もちろん、これは理想的な方向性であって、日本政府がこのような方向に動く保証はあ

りません。

『東京新聞』も危惧しているように、日本の政治には食料難に対する危機感があまりに

薄いのです。

政府も多くの国民も、日本は豊かな先進国で、食料に困ることはない、と錯覚している

のではないでしょうか。

私は、ある東南アジアの人が言った言葉が忘れられません。彼は、日本は先進国だと自

慢しているが、自分たちの食べる食料を自給できないなんて、先進国の名に値しない、

と言っていました。

これは、本当に日本の弱いところをグサリと突いた鋭い指摘だと思います。もう、過去

忘れて今の現実の厳しさに目を向け、食の安全保障のための食料自給の達成をまず第一

に目指すべきだ思います。

(注1)『日本農業新聞』(2022年11月23日)https://www.agrinews.co.jp/opinion/index/119011

(注2)『日本経済新聞』(2022年6月9日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM053GX0V00C22A6000000/