Twitterではすでに発表していたのですが、

お知らせです。

本日、

『新装改訂版 琉球戦国列伝』

が発売になりました!!

本日県内書店配本、順次店頭販売(店舗によって多少時差があると思います)。

Amazonや楽天などへは、もう少し後になるようです。

どこの本屋さんでで買えますか!?って結構きかれるけど、

沖縄県内の主要本屋(TSUTAYA含む)なら大抵取り扱っています。

沖縄本(郷土本)コーナーに行ってみてね!

追記:

Amazon掲載されました!

https://amzn.to/37I8tV0

楽天ブックス、hontoなど主要書籍通販サイトも対応済み。

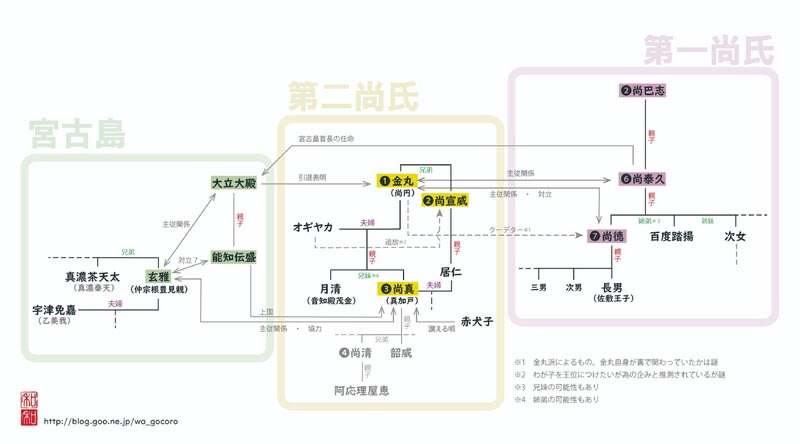

(旧)琉球戦国列伝が発売されてちょうど10年。

この10年の間に蓄積された最新の研究成果なども踏まえて

古琉球史 最新バージョンの

新装改訂版として出版することとなりました!

本の内容・構成は基本同じですが、

上里さんのコラムを複数追加!

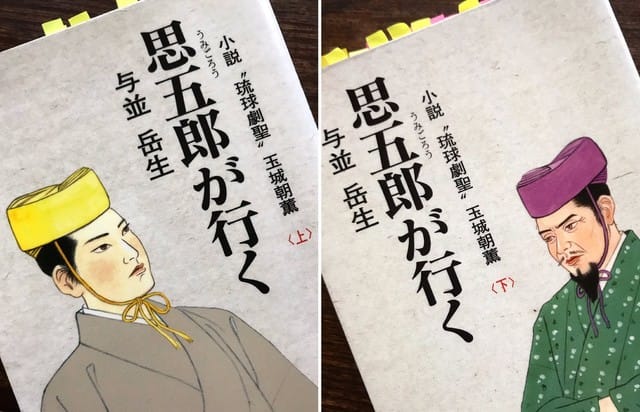

そして全イラストが今回の改訂版に合わせた描きおろしです。

使いまわしのイラストはちびキャラも含めてゼロ。

新キャラ2名を含む63キャラ、74体を

完全リニューアルしております。

新キャラ、さーて誰でしょう!?

(始めてキャラ化した人と、お馴染みのアノ人ですよ)

前回のイラストでは敢えて「盛った」り、

ちょっと無理めなフィクション設定があったり、

阿麻和利も組踊衣装で描いたりしていましたが、

(もちろんそれには断り書きをいれていましたが)

今回は服飾やアイテムに関しては可能な限り「当時の姿」を追及。

(顔つきや体格はさすがに想像ですけどね)

シンプルだからと装飾を盛ったりせず、

”舞台衣装”である組踊衣装も一掃!

実際の発掘出土物も前回以上に盛り込んでいます♪

前作がフィクションビジュアル満載の『琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑』だったので

我ながら極端だなぁと思います(^^;)

最新の研究成果を元にを踏まえた結果、

キャラクターが旧作と180度変わった人物もいるんですよ(ふふふ)。

なので、旧作を持っている人も持っていない人も

どちらも楽しめる1冊だと思います♪

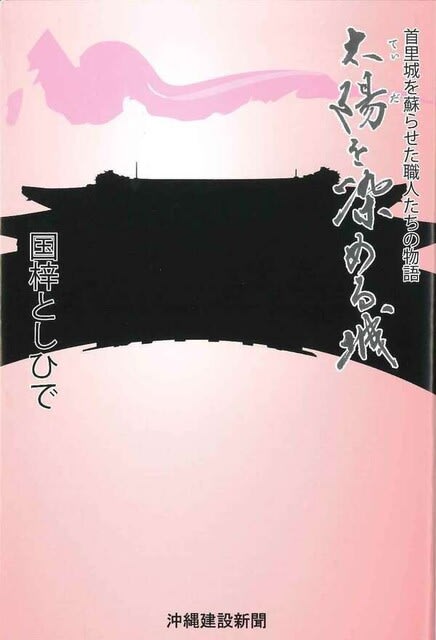

そして、もう一つの目玉は

15世紀の首里城イメージ図を掲載!

志魯・布里の乱後に建てられたとされている

首里城正殿イメージ図をプロローグに使っています。

首里城正殿がずっと同じ姿ではなかったことが

お分かりいただけるかなと思います。

ただ、この首里城イメージ図、

本では演出のための画像加工がされており

解説も少ししかありません。

そ・こ・で、お知らせPart2!

何がどう違うのか、その解説を付けた元図(画像加工前)と、

上里さんの15世紀首里城(城郭)概念図をセットにした

「15世紀首里城イメージ図(解説付き)」シートが

予約特典としてもらえます!

え?発売になったからもう遅いのでは?

と思われた方、ご安心下さい。

予約特典がもらえるのは2022. 3/11申し込み分まで有効。

ただし、

ボーダーインクのサイトから申し込んだ方に限ります

(書店ではできませんよ~)

送料無料です。

支払いが郵便振り込み(後払い)のみなので

少しお手間を取らせますが、

「15世紀首里城解説図がほしい!」

という方はこの機会をお見逃しなく!

特典期間は終了しました

特典期間は終了しました

ボーダーインクからの購入リンクは

https://bit.ly/3pqFYkC

こちらからページプレビューや前書き、

目次などもチェックできます。

Amazon派の方はこちらから

https://amzn.to/37I8tV0

『新装改訂版 琉球戦国列伝』

A5判 オールカラー120ページ

定価1870円(本体1700円+税)

上里隆史[著・監修] 和々 [イラスト]

よろしくお願いします

なお、今回は本の「紙」を変えているので

印刷の発色がより原画に近くなりました!

ページ数は旧作と同じですが、

少し薄くなっているのは紙のせい。

量は変わらず、よりコンパクトになっていますよ~。

)

)

(後悔)。

(後悔)。