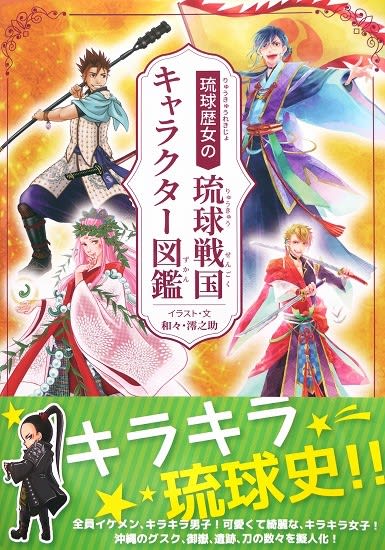

≪琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑まとめのページ≫

・本の紹介と特徴

・経緯まとめ(きっかけ~意図・意義)

・初版正誤一覧

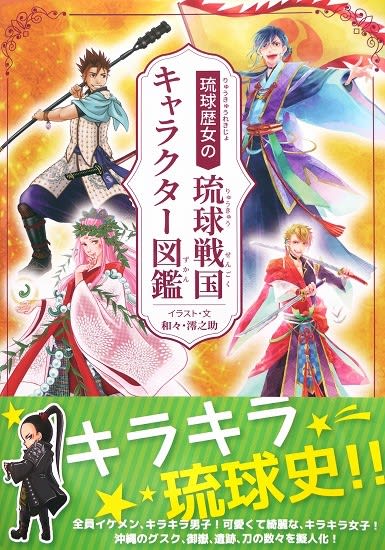

琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑

(イラスト・文/和々・澪之助 ボーダーインク発行)

ボーダーインクのページ→ ★

Amazon→ ★

〝琉球史をとことん楽しむ〟がモットーの琉球歴女たちが、

今までとはまったく違う女子目線で、 琉球史の新しい人物像にアプローチ!

今や巷にあふれている、戦国や幕末などの歴史上の人物を

イケメンキャラにしたゲーム(アプリ)やアニメ、

刀剣乱舞などに代表されるのモノを擬人化したキャラクターetc……

その琉球史版、というような立ち位置の本です。

琉球史の人物たちを、

ゲームやアニメのようにキャラクターデザインしてキャラ設定をしてみたら……!

これまでとは違った人物像や、琉球史が垣間見えてきました。

(詳しくは下記にリンクを貼った「キラキラ化に、何の意味があるのか」参照)

「ひとこと」で触れた『琉球戦国列伝』(’12.3発行)↓

『キャラクター図鑑』は『戦国列伝』の姉妹本として

両方を比較しながら見ていただけるとまたより楽しめます。

絵柄、全然違いますが(^^;)、どちらもワタクシ和々です。

+ + +

この本では、現代版組踊についても20ぺージあまりにわたって特集しています!

県内各チームの舞台レポや、メンバーさん(卒業・現役)たちとの対談も(収録は'17秋)。

現代版組踊ファンが見ても楽しい1冊になっております。

+ + + + + +

≪経緯まとめ≫

琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑、について1(きっかけ)

琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑、について2(制作スタート)

琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑、について3(現代版組踊)

琉球歴女の琉球戦国キャラクター図鑑、について4(編集)

キラキラ化に、何の意味があるのか(意図・意義)

+ + + + + +

≪初版・正誤一覧≫

現在流通している初版に、誤字脱字(誤植)等を含むいくつかのミスが見つかっています。

読者・関係者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまい、お詫び申し上げます。

ここに正誤一覧を掲載します。

P4下

現代版組踊協議会 → 現代版組踊推進協議会

P18・19下

泰期ステータス → 尚巴志ステータス

P19上

1402年に中山王武寧を攻略後、 → 1406年に中山王武寧を攻略後、

P25上

(見出し)龍潭池 → 龍潭(池をトル)

P25上

(本文)龍譚 → 龍潭

P62・63下

尚徳ステータス → オギヤカステータス

P84 上

魏古城(ルビ・ごえく)→ 魏古城(ルビ・ぎーくじょう/ごえくじょう)

P98右上

【伊平屋島】●屋蔵大王 → ●屋蔵大主

P98左中

【久米島】●ガサシワカチャラ → 笠末若茶良(漢字表記)

P114 上

岩切里穂さん写真 → 要差し替え

※差し替え用の写真(コピー紙に掲載サイズでプリントアウトしたもの)希望の方はご連絡ください。

P13 下

泰期と一緒に何度も琉球と明国を行き来しています 云々… →

※私の記憶違いにより発生してしまった文章で、

史料上は二人が何度も一緒に航海したという記録はありません。

(事前に内容チェックもしてもらってましたが、見落とされていたようです。

しかし史料による再確認をしていなかった私の落ち度です)

史料上はこうです↓

明実録の記録では、2人が一緒に行き来したのは1382年の1回のみ。

亜蘭匏はこの年が(朝貢使者としての)初見で、その後連続で出てくるが、代わりに泰期の名は消える。

一般的にはこの年を境に泰期が死去、もしくは引退したと考えられている。

そこで、初版本ではこじつけフィクションとして以下のような裏設定がある事にします…

1382年、泰期の引退にそなえ引継ぎ航海をした二人。

しかし亜蘭匏がひょんなことで溺れてしまい、泰期が助ける。

そんな亜蘭匏をみて心配になった泰期は引退を撤回し、

その後も一緒に航海を続けることにした。

ただし、泰期自身は非公式(NO役職)としての乗船だったため

公式記録には残っていない…。

この年(1382年)は、泰期による初進貢(1372年)から10年が経過しています。

…が、ここでは漫画的超法規的措置としてこの姿(見た目)のままでお送りしております。