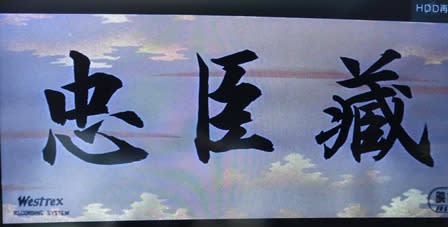

年末のテレビ、毎年忠臣蔵が放映される。

今年は長谷川一夫主演の「忠臣蔵」(大映 1958年)。

この映画、子どもの頃に見たような・・・と思ったが、調べてみると忠臣蔵を主題にした映画はびっくりするほどいっぱい。

忠臣蔵を撮れば必ず当たると言われてきたことがよくわかる。

この映画の軸は、松の廊下から討ち入りまでの大石内蔵助(長谷川一夫)の苦悩。

内蔵助は吉良を欺くため、身内にさえも堕落した生活を示し、悪評に包まれる。

江戸の銭湯では「あれなんざ、大石じゃなく軽石だエ」などとこきおろされる場面も。

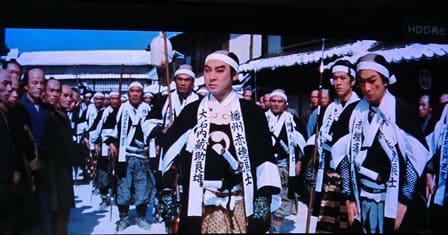

だが、討ち入りとそれに続く市中の行進は、この重々しく続く「暗」を一挙に「明」に変える。

観衆は悶々としながらも、この転換で涙ぐむほどの歓喜に至るという流れ。

一方、いくら当たるといっても同じ型では飽きられるというところか、近年はまた切り口の違った忠臣蔵が多い。

同じく年末に放映された「最後の忠臣蔵」(2010年)。

内蔵助は討ち入りに先立ち、家臣の一人、孫左衛門(役所広司)に頼む。

討ち入りには加わらず、生まれてくる内蔵助の隠し子の面倒をみてくれと。

孫左衛門はこれに従い、討ち入りから逃げたという不名誉に耐え、隠し子(娘)を育て上げる。

そうしてこの娘を嫁がせた日、すでに自刃した同志たちを追い、切腹して果てるというもの。

どちらの作品も忠誠心が基調。

が、半世紀前につくられた娯楽色の強い作品はともかく、近年の「最後の忠臣蔵」。

言うならば、内蔵助の私的な後処理を家臣に頼むあたり、さらに、それに黙々と半生を捧げる孫左衛門を美化するというあたり、どうなのか?

ぼくには疑問だ。

映画の製作者たちは、この時代劇をもって、今生きているぼくらにどんなメッセージを送ろうとしたのだろうか。

今年は長谷川一夫主演の「忠臣蔵」(大映 1958年)。

この映画、子どもの頃に見たような・・・と思ったが、調べてみると忠臣蔵を主題にした映画はびっくりするほどいっぱい。

忠臣蔵を撮れば必ず当たると言われてきたことがよくわかる。

この映画の軸は、松の廊下から討ち入りまでの大石内蔵助(長谷川一夫)の苦悩。

内蔵助は吉良を欺くため、身内にさえも堕落した生活を示し、悪評に包まれる。

江戸の銭湯では「あれなんざ、大石じゃなく軽石だエ」などとこきおろされる場面も。

だが、討ち入りとそれに続く市中の行進は、この重々しく続く「暗」を一挙に「明」に変える。

観衆は悶々としながらも、この転換で涙ぐむほどの歓喜に至るという流れ。

一方、いくら当たるといっても同じ型では飽きられるというところか、近年はまた切り口の違った忠臣蔵が多い。

同じく年末に放映された「最後の忠臣蔵」(2010年)。

内蔵助は討ち入りに先立ち、家臣の一人、孫左衛門(役所広司)に頼む。

討ち入りには加わらず、生まれてくる内蔵助の隠し子の面倒をみてくれと。

孫左衛門はこれに従い、討ち入りから逃げたという不名誉に耐え、隠し子(娘)を育て上げる。

そうしてこの娘を嫁がせた日、すでに自刃した同志たちを追い、切腹して果てるというもの。

どちらの作品も忠誠心が基調。

が、半世紀前につくられた娯楽色の強い作品はともかく、近年の「最後の忠臣蔵」。

言うならば、内蔵助の私的な後処理を家臣に頼むあたり、さらに、それに黙々と半生を捧げる孫左衛門を美化するというあたり、どうなのか?

ぼくには疑問だ。

映画の製作者たちは、この時代劇をもって、今生きているぼくらにどんなメッセージを送ろうとしたのだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます