「野生のイルカがかわいそうじゃね?いくらでも大量生産された食肉があるのになんで?」

ニュージーランドでは1979年に海洋ほ乳類保護法が施行された。同国の200カイリ経済水域内で、すべての海洋ほ乳類が完全保護されたのだ。

わが国でも、こうした新しい人類の知恵を素直に受け入れて、永続的な漁業を行うための法律を制定してもらいたいと思う。

30年前の長崎の壱岐でのイルカの虐殺の問題から今日に至るまで、イルカや野生生物について発言できる閣僚が一人もいないというわが国は、国際常識からかけ離れた野蛮な国と取られても仕方ない状況なのだから。

そもそも、近年の日本近海でのクジラやイルカによる漁業被害というのは、日本や韓国などの漁業関係者が魚をとりすぎたためと考えられる。日本の延縄漁やトロール漁法は世界的に有名だが、利益優先で、大局的な視点が無視されて乱獲さればいくつもの種が回復困難な状況となる。われわれは野生のトキの苦い経験を繰り返してはならない。種の絶滅は環境の悪化に結びつく。人類の未来にとって恐るべき危機として認識すべきだ。

10年も前に、コロラドの州都デンバーの北西40kmにあるボルダーで、市街地にあるホテルのそばの道路脇を自由に散歩する大鹿(エルク)を見た。日本人なら、なぜ殺さないのと問いかけるだろうし、中国人なら、なぜ食べないのと質問するかもしれない。わが国は、欧米各国に比べて自然保護に関して30年以上遅れているといわざるを得ない。

日本では野性生物の出没する環境をド田舎と言ってバカにするが、彼の地の人たちは自然を大切にする自分たちに誇りを持っているのだ。

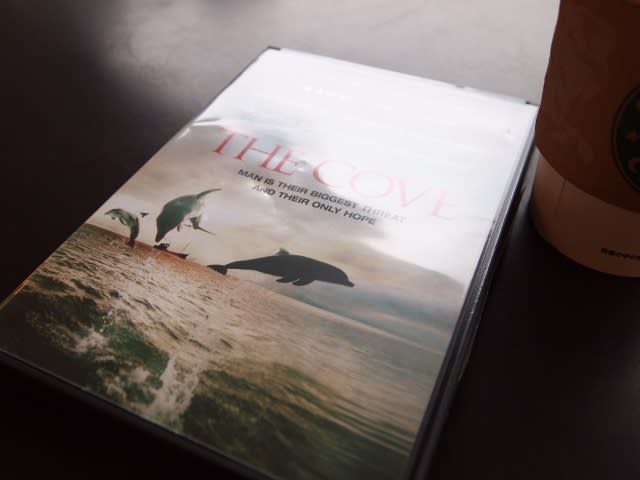

米映画「ザ・コーヴ」での太地町でのイルカ漁が自然保護に反すると批判。それに加えて、ワシントン条約の第15回締約国会議での大西洋・地中海産クロマグロの国際取引禁止の動きは、水産資源や環境問題、さらには野生生物との共存に関わる新しい倫理概念の構築など、すべての自然保護の思想が結びついている。

国内における「地域の伝統的食文化に対する一方的中傷」という反論は、著しく見当違いといわざるとえない。

やるべきことは、イルカの正確な生態数の把握と生態数を制御するための方法の探索。さらには、定置網に迷い込むクジラやイルカを効率よく追い払うための方法の探索。イルカの追い込み猟は、即刻、禁止にすべきだ。

マグロを大量消費する寿司をやめろとは言わない。ブログに写真つきで載せているグルメな人も多いのだから。

そこで提案なのだが、寿司は江戸前が売り文句だ。だから、江戸前の古式に乗っ取ってシャリは大きめで行くのはどうだろう。

現在でも昔の大きな握りのすしが南房総にある。「田舎寿司」と呼ばれるそれは、一度見れば、その大きさにびっくりする。なんせ、おにぎりほどの大きさのシャリに、種(ネタ)がのっている。

これこそがヘルシーで、粋な国際感覚と国際常識を身につけたおしゃれな大人の食べ物と思うのだが・・・。

気に入った写真や記事がありましたら応援のクリックよろしくお願いします。

にほんブログ村