近藤平三郎生家

近藤平三郎生家

民家・土蔵などの外壁のひとつの様式で、明治時代から昭和初期までは各地で見うけられた。

壁面に四角い平瓦を並べて貼り、「めじ(目地)」と呼ばれるその継ぎ目に漆喰(しっくい)をかまぼこ型に盛り上げて塗ってある点が特色。

本来は防火、保温、防湿などを目的として造られたものである。

1)明治商家 中瀬邸

中瀬邸は1887(明治20)年、呉服商家として建てられた。母屋と土蔵になまこ壁があしらわれている。

中瀬邸の母屋と土蔵

2)伊豆文邸

中瀬邸の母屋と土蔵

2)伊豆文邸

1910(明治43)年頃に建てられ、昭和の初めまで呉服店を営んでいた商家。

建物内には帳場や土間が残されており、現在は観光客の休憩場となっている。隣接する小公園内には「伊豆文の足湯」が設置されている。

2階建の店舗兼住宅と2つの蔵

3)長八美術館

2階建の店舗兼住宅と2つの蔵

3)長八美術館

伊豆長八こと、入江長八は生来の器用さで江戸の左官として比類ない名人であった。

長八美術館には長八の漆喰鏝絵(しっくいこてえ)が50作品、展示してある。

龍の図と天鈿女命(あまのうずめのみこと)

龍の図と天鈿女命(あまのうずめのみこと)

花を持つ天女(現代作家の作品)

4)岩科学校

花を持つ天女(現代作家の作品)

4)岩科学校

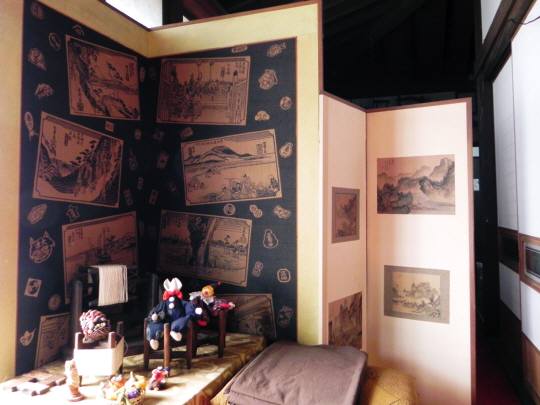

岩科学校(いわしながっこう)は1880(明治13)年に竣工した伊豆地域では最古の小学校として知られる学校である。1975(昭和50)年に国の重要文化財に指定された。

総工費の4割余りを住民の寄付で賄うと云う地元の熱意によって建築された。

1975(昭和50)年、「旧岩科学校校舎」として国の重要文化財に指定される。

入江長八作漆喰鏝絵「千羽鶴」の一部

入江長八作漆喰鏝絵「千羽鶴」の一部

古くから松崎一帯と下田周辺にかけて、なまこ壁の家や蔵がかなり多く目立ったが、昭和30年代(1955~1964年)あたりを境として大幅に減り、今ではほんのわずかを残すのみとなった。

しかし、日本的な独特の美しさと有効性が再び見直されつつあると云い、松崎はなまこ壁の町である。

町中には「なまこ壁通り」なるものがあり多くの家、蔵や塀がなまこ壁で飾られている

町中には「なまこ壁通り」なるものがあり多くの家、蔵や塀がなまこ壁で飾られている

正宗殿

正宗殿