柴又帝釈天は、江戸時代初期の1629(寛永6)年に開創された、葛飾区柴又にある日蓮宗の寺院。

正式名称は経栄山題経寺(きょうえいざん だいきょうじ)である。その後、今から240年前、徳川10代将軍家治の時代、1779(安永8)年に、本堂修理の際に一時不明だった板本尊が棟の上から発見された。それが、庚申(かのえさる)の日であったことから、庚申日を縁日に定め、庚申信仰とも関連して多くの参詣人を集めるようになったという。

題経寺が略称して呼ばれている「帝釈天」とは仏教の守護神のひとつである。

1933(昭和8)年に始まった柴又七福神巡りでは、毘沙門天(多聞天)が祀られている。

●二天門

1896(明治29)年建立。入母屋造瓦葺の楼門(2階建て門)で、屋根には唐破風と千鳥破風を付す。柱上の貫などには浮き彫りの装飾彫刻を施している。初層左右には四天王のうちの増長天および広目天の二天を安置しており、門の名はこれに由来する。

●帝釈堂

内殿には帝釈天の板本尊を安置し、左右に四天王のうちの持国天と多聞天(毘沙門天)を安置している。

堂の前には、樹齢約450年、高さおよそ12mの「瑞龍の松」が植えられている。この松がここにあったことで、この地に庵を開くきっかけになったひとつだそうだ。

●彫刻ギャラリー

帝釈堂の外部、東・北・西の全面に装飾彫刻が覆われている。

メインは法華経に説かれる代表的な説話10話を選び浮き彫り10面の作品である。これは、1922(大正11)年から1934(昭和9)年にかけて、10名の彫刻師が1面ずつ分担し制作している。

これらの彫刻を保護するため、内殿は建物ごとガラスの壁で覆われ、見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラリー」と称して一般公開している。

●庭園・邃溪園(すいけいえん)

大客殿前に広がる池泉式庭園で、1965(昭和40)年造られた。庭園の周囲に設けられた屋根付きの廊下から回遊して見ることができる。

大客殿は、1929(昭和4)年完成で、入母屋造瓦葺、平屋建で左右に細長い建物である。東京都の選定歴史的建造物になっている。

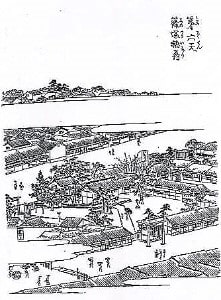

(↑)柴又帝釈人車鉄道

1899(明治32)年から1913(大正2)年まで、丸13年間金町駅から柴又村までの1.4kmを日本で5番目の人車鉄道が走っていた。その模様である。『人車』の通り、6人乗り客車を人が押して運んでいた。

寅さん記念館にもジオラマが展示されていると云う。

(↓)渡し船

●祖師堂(本堂)

帝釈堂の向かって右にあり、帝釈堂と同様、入母屋造の拝殿と内殿が前後に並んで建つ。

こちらが日蓮宗寺院としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼羅である。

●釈迦堂(開山堂)

江戸時代末期に建立された、寺内最古の建築であり、奈良時代作という釈迦如来立像と、開山日栄、中興の祖日敬の木像を安置する。

●大鐘楼

1955(昭和30)年完成。高さおよそ15mの総欅造り、関東一の鐘楼と云われる。

●御神水

開山以前より湧き続け、題経院日栄上人がこの地に庵を開くきっかけになったという名水。

人気映画シリーズ『男はつらいよ』の渥美清演じる主人公・車寅次郎(寅さん)が産湯に使った御神水。

●淨行菩薩

日蓮宗・法華宗では、『法華経』に登場する上行(じょうぎょう)、無辺行(むへんぎょう)、安立行(あんりゅうぎょう)、そして浄行(じょうぎょう)を四菩薩と称する。

菩薩は修行の初めに願を起こし、淨行菩薩は「人間を悩ませる数限りない煩悩を断ち切ること」を誓い願う。と云うことで、浄行菩薩像を水で洗い清めることによって、自分自身の煩悩を清めることになり、さらに自分の身体の悪いところと同じ部分を清めて祈願をすれば霊験をいただけるという信仰もあって、タワシで菩薩像を洗い清めているようだ。

●観音菩薩座像と大日如来座像(?)

祖師堂(本堂)に向かって右に建つ。観音菩薩座像は、元は富士山頂に位置した下山仏であったようだが、明治時代の廃仏毀釈令によってこの地まで流れ着いたようだ。

右に座する大日如来座像も同様か?

●南大門

1982(昭和57)年に建てられ、ニ天門に向かって右側に位置する。門扉には当寺の紋である「稲妻(雷)紋」が彫られている。

納めの更新日、今年は11月29日で、その日にこだわって参拝した。

寅さんの映画では、庚申日には神輿が出たのだが、これも映画ではなのか。

ただ、人出は多かったようだ。数日前にNHKで参道が放送されたが、同じ昼時での人出が全く違っていた。

庚申日前日には帝釈天まといが参道を巡行し、帝釈天に奉納されるとTV東京で放送された。

それなら前日に。

正式名称は経栄山題経寺(きょうえいざん だいきょうじ)である。その後、今から240年前、徳川10代将軍家治の時代、1779(安永8)年に、本堂修理の際に一時不明だった板本尊が棟の上から発見された。それが、庚申(かのえさる)の日であったことから、庚申日を縁日に定め、庚申信仰とも関連して多くの参詣人を集めるようになったという。

題経寺が略称して呼ばれている「帝釈天」とは仏教の守護神のひとつである。

1933(昭和8)年に始まった柴又七福神巡りでは、毘沙門天(多聞天)が祀られている。

●二天門

1896(明治29)年建立。入母屋造瓦葺の楼門(2階建て門)で、屋根には唐破風と千鳥破風を付す。柱上の貫などには浮き彫りの装飾彫刻を施している。初層左右には四天王のうちの増長天および広目天の二天を安置しており、門の名はこれに由来する。

●帝釈堂

内殿には帝釈天の板本尊を安置し、左右に四天王のうちの持国天と多聞天(毘沙門天)を安置している。

堂の前には、樹齢約450年、高さおよそ12mの「瑞龍の松」が植えられている。この松がここにあったことで、この地に庵を開くきっかけになったひとつだそうだ。

●彫刻ギャラリー

帝釈堂の外部、東・北・西の全面に装飾彫刻が覆われている。

メインは法華経に説かれる代表的な説話10話を選び浮き彫り10面の作品である。これは、1922(大正11)年から1934(昭和9)年にかけて、10名の彫刻師が1面ずつ分担し制作している。

これらの彫刻を保護するため、内殿は建物ごとガラスの壁で覆われ、見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラリー」と称して一般公開している。

●庭園・邃溪園(すいけいえん)

大客殿前に広がる池泉式庭園で、1965(昭和40)年造られた。庭園の周囲に設けられた屋根付きの廊下から回遊して見ることができる。

大客殿は、1929(昭和4)年完成で、入母屋造瓦葺、平屋建で左右に細長い建物である。東京都の選定歴史的建造物になっている。

(↑)柴又帝釈人車鉄道

1899(明治32)年から1913(大正2)年まで、丸13年間金町駅から柴又村までの1.4kmを日本で5番目の人車鉄道が走っていた。その模様である。『人車』の通り、6人乗り客車を人が押して運んでいた。

寅さん記念館にもジオラマが展示されていると云う。

(↓)渡し船

●祖師堂(本堂)

帝釈堂の向かって右にあり、帝釈堂と同様、入母屋造の拝殿と内殿が前後に並んで建つ。

こちらが日蓮宗寺院としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼羅である。

●釈迦堂(開山堂)

江戸時代末期に建立された、寺内最古の建築であり、奈良時代作という釈迦如来立像と、開山日栄、中興の祖日敬の木像を安置する。

●大鐘楼

1955(昭和30)年完成。高さおよそ15mの総欅造り、関東一の鐘楼と云われる。

●御神水

開山以前より湧き続け、題経院日栄上人がこの地に庵を開くきっかけになったという名水。

人気映画シリーズ『男はつらいよ』の渥美清演じる主人公・車寅次郎(寅さん)が産湯に使った御神水。

●淨行菩薩

日蓮宗・法華宗では、『法華経』に登場する上行(じょうぎょう)、無辺行(むへんぎょう)、安立行(あんりゅうぎょう)、そして浄行(じょうぎょう)を四菩薩と称する。

菩薩は修行の初めに願を起こし、淨行菩薩は「人間を悩ませる数限りない煩悩を断ち切ること」を誓い願う。と云うことで、浄行菩薩像を水で洗い清めることによって、自分自身の煩悩を清めることになり、さらに自分の身体の悪いところと同じ部分を清めて祈願をすれば霊験をいただけるという信仰もあって、タワシで菩薩像を洗い清めているようだ。

●観音菩薩座像と大日如来座像(?)

祖師堂(本堂)に向かって右に建つ。観音菩薩座像は、元は富士山頂に位置した下山仏であったようだが、明治時代の廃仏毀釈令によってこの地まで流れ着いたようだ。

右に座する大日如来座像も同様か?

●南大門

1982(昭和57)年に建てられ、ニ天門に向かって右側に位置する。門扉には当寺の紋である「稲妻(雷)紋」が彫られている。

納めの更新日、今年は11月29日で、その日にこだわって参拝した。

寅さんの映画では、庚申日には神輿が出たのだが、これも映画ではなのか。

ただ、人出は多かったようだ。数日前にNHKで参道が放送されたが、同じ昼時での人出が全く違っていた。

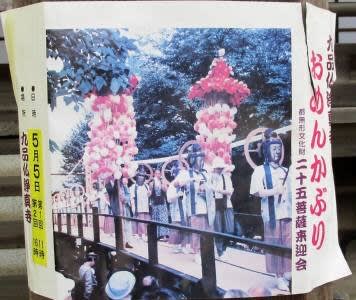

庚申日前日には帝釈天まといが参道を巡行し、帝釈天に奉納されるとTV東京で放送された。

それなら前日に。

4番所 六郷橋緑地堤防桜並木 大田区南六郷2・3丁目

4番所 六郷橋緑地堤防桜並木 大田区南六郷2・3丁目

このようになると云うのだが

このようになると云うのだが