NHKのBSで「最後の講義」という番組がありました。これは各界のエキスパートに、「若し、後世の人に最後に何かを伝えるとしたら、あなたは何を伝えたいか?」ということで企画された番組だそうです。

私は再放送で物理学者の村山 斉(ひとし)さんと、生物学者の福岡伸一さんのものしか見られなかったのですが、実際には3時間の講義を、テレビでは50分に短縮して放送され、どちらも貴重で有意義なお話でした。

今、新型コロナウイルスの影響で学校が休校となり、子供の教育のことで心配されている親もおられると思いますが、そんな親御さんは勿論、子供や私の様なシルバーにとっても、啓発される話だと思うので、今日は物理学者村山さんの話を紹介させてもらいます。

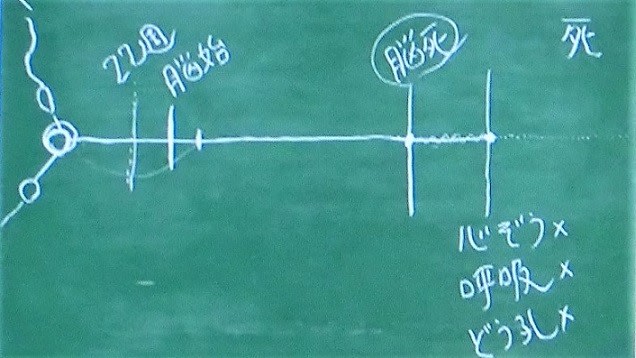

以下は東大で学生や一般から応募した高校生らを対象に話されたその講義の導入部分です。

冒頭、村山さんは、動物と人間とはどこが違うかについて、次のように話された。

○人間は動物と何が違うかと考えると、やっぱり科学する所が違うんだと思います。例えば、普通の動物は火を見ると怖くて近寄らないが、人間は何故か恐怖心よりも好奇心が勝って、火をどうやって熾(おこ)すのか、そして自分で使える様になりたい、と考える。そこが違うんだと思っていて、だから人間はやっぱり「科学する猿」だと思うわけですね。

そして、科学者である村山さんは最も科学する猿であるわけですが、どうして自分が「科学する猿」になったか、そのきっかけについて2つの例をあげて話された。

≪例 その1≫

○私は子供の頃、喘息がひどくて病弱でしたので、学校を1/3ぐらい休んでいました。

小学校の低学年の時、学校を休んで、家にいてもすることがないのでテレビのスイッチを入れました。すると、理科の番組をやっていて、ウナギ屋さんがパタパタ団扇を扇ぎながらウナギを焼いている。そこへ頬かむりをした変なオッサンがやって来て、鼻をクンクン鳴らして匂いを嗅ぎ、「ああ、いい匂いだ」と満足して帰っていく。そして、その男が毎日やって来てタダで匂いだけを嗅いでいくので、ウナギ屋の主人が腹を立てて、「毎日匂いを嗅いでいくんだから、お金を払え」と請求するわけですね。

そこで、匂いがするということはどういうことなんだ?と疑問が出てくるわけですね。

で、理科の番組ですから、屋台と頬かむりをしたオッサンとの間に硝子の壁をつくってしまうと匂いがしなくなる・・・。結局、匂いというものは目に見えないものなんだけども、何かが飛んできて鼻に入って来る、それが匂いの正体なんだということがだんだん分かってくる。そういう番組だったわけですね。

「へえ~」と思って、ああ、匂いってそういうものなんだな、と感心しました。それから少し元気になって登校するとき、道端に犬の糞が落ちていてその匂いを嗅いだ瞬間、「あ、糞が鼻の中に入って来てるんだ」とちょっとびっくりしたけれども、ともかく、匂いというものはそう云うものなんだ、とよく分かった気がしました。

≪例 その2≫

○それからまた或る時、学校を休んでテレビを見ると、数学の番組をやっていました。それが落語仕立てて面白いんですね。江戸時代の長屋の八つぁんが、豆腐屋へ豆腐を買いに行きます。豆腐を1丁買って、それからこの店のオヤジを上手におだててやれば、「おまけ」をしてくれるかもしれないと考えて、色々とおだてるわけですね。するとオヤジさんはすっかり喜んで、豆腐1丁の半分を「おまけ」してくれる。それで八つぁんはシメシメと思い、もっとおだてれば、もっと「おまけ」してくれるに違いないと考えて、さらに褒めちぎる。すると、さっきの半分の残りの半分をまた「おまけ」してくれる。そしてさらに、その半分のまた半分、更に半分のまた半分・・・と「おまけ」してくれる。八つぁんは、これで一生豆腐に困らないぞと喜ぶ。ところが家に帰ってよく見ると、おまけでくれた豆腐をすべて足し合わせても、1丁にはならないことに気がつくわけですね。(半分を永久に繰り返しても、要は半分だから完全に1丁にはならない)

それを見ていた私は「ああ、こんなことがあるんだ!数学は面白いな」と、思いました。それで父にその話をすると、父は企業で研究をしていましたから、「じゃあ、数学の本を買って来てやるよ」と言って、高校の数学の参考書を買って来てくれて、それを小学校2年生の時に読んでしまった。まあ、それ位ハマったんですよね。

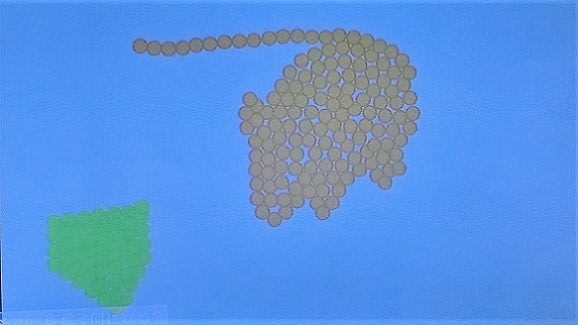

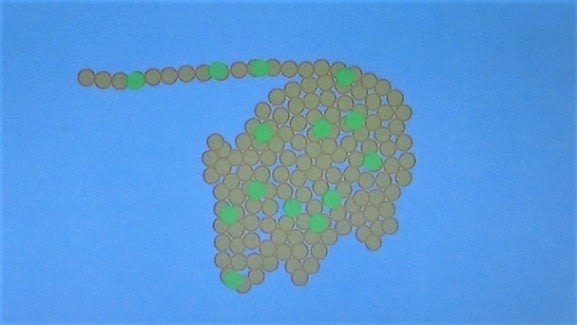

で、いろいろ勉強していくと、宇宙はビッグバンという大爆発で始まったわけですけども、身の廻りのものは皆原子でできている。私たちも原子でできているんですが、初めからそう教えられているから当たり前に思ってしまうんですが、考えて見たらすごいことだと思いません?この部屋にあるだけでも、凄くいろんなものがあるわけですよね。水があったり、コンピューターがあったり、マイク、スピーカー、モニターがあったり、衣類の生地があったり・・・いろんなものがあるんだけれども、それがぜ~んぶ(大きな声で)、たかだか100個ぐらいの元素で説明できる。で、ファインマンという物理学者がいて、「もし、今あなたが死ぬとして、100年あとの後世の人に一言だけ何か残すとしたら、何を伝えますか?」と聞かれたときに、「万物は原子で出来ている」と答えたそうなんですね。

(註) ここで、「それが小学生の村山さんの心に深く刻まれました」とナレーションが入る。

≪再び村山さんの話≫

そう言うことから、子供時代にすごく思ったのは、いろんなことに好奇心をもって見ていると、いろんな疑問が湧いてくるわけですけども、「あ、疑問には答えがあるんだ!」と思って育ってきた気がします。

と、このように話をされ、、それから今取り組んでいる天文物理学の方へと話題が展開していきました。(以下省略)

私は学校の授業で何かに興味を感じたという記憶はないのですが、ただ中学3年のとき、「中学生の勉強室」という30分のラジオ番組があって、それで勉強するのを楽しみにしていました。

今も時々録画しては高校生の理科や物理の教育番組を見ますが、学校の試験の点を取るための授業と違って、興味をそそるように、短い時間でわかり易く話をしてくれるのでとても良いと思っています。そして、休校中の今、子供さんがそういう番組に親しむにはとても良い機会なのではないでしょうか。 長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

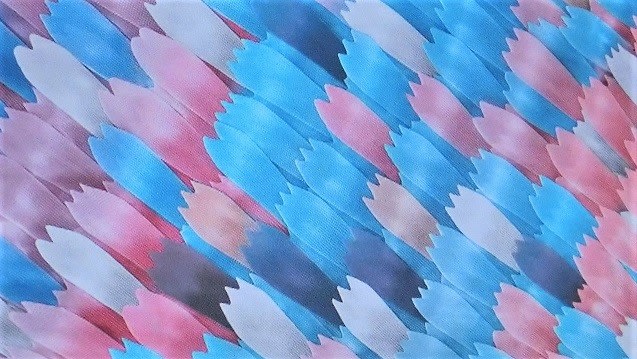

蝶の羽の鱗粉

蝶の羽の鱗粉