以下の記事は2014年に書いたものを復活させたものですが、読んでいただければ幸いです。

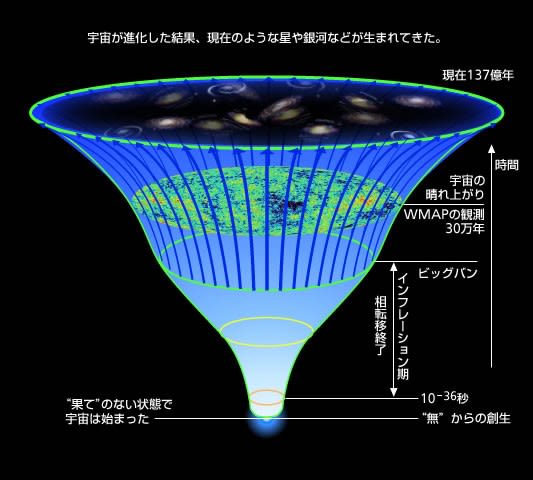

上のイラストは、宇宙誕生の瞬間から現在の宇宙までを単純に図式化したもので、このようなイラストは宇宙について書かれている本には必ずと言ってよいほど掲載されているものです。

一番下が宇宙の始まりの瞬間であり、一番上が現在の宇宙です。

何にもないところから、ある時ひょっこりと小さな小さな一点が現われたかと思うと、たちまち爆発し、膨張し、今も膨張し続け、現在の宇宙になった。そして宇宙の年齢は137億年と言われています。

これを逆にたどれば「宇宙の初め」に行きあたり、宇宙には「はじまり」があったことになります。

一番上の現在の宇宙に相当するところにはいくつかの銀河が描かれています。そしてわたしたちはこの銀河の内の一つである天の川銀河の中の太陽系の地球に住んでいるのですが、そんなことを思いながら、このイラストを見ていると、わたしたちがなぜここにいるのか?という、その全体像が見えてくるようで、「人生はお芝居」と言われることに、成程と頷ける気がしますが、どうでしょうか。

日本では昔から人間の本質を神の分霊(わけみたま)と言われているが、その「神の分霊」である人間が、肉体という舞台衣装を着て、この地球という舞台に下りて来て、お芝居を演じている。そして一人一人が自分の人生の脚本家であり、一人一人がその主人公である。このような人間観を、わたしは「なるほどなあ」と、このイラストを見ながら思います。

このイラストが、ちようど、昔のテレビのブラウン管のようで、現象世界は「映し世」「浮世」と言われることも、成る程と思えます。

さて・・・・・、

宇宙を過去へ過去へと遡っていくと、最後は始まりの小さな点さえもなくなって、エネルギー無限大になるのだそうで、なんにもないのにエネルギーは無限大という物理法則最大の矛盾にぶつかり、これを「始まりの特異点」といっているそうです。

何にもないのに、無限大のエネルギーが現われる。いったいそれはなぜか?と研究者たちはさらにその先へと踏み込もうとしているのですが、しかし、それはもはや物理法則を超えた世界であり、哲学、あるいは宗教的な領域とも言え、多くの科学者たちがそんな世界へと目を向け始めているとのことです。

そして、その一人であるイギリスのブライアン・ジョセフソン博士はこう言っています。

○私は、精神が物質を生んだと考えています。私たちが、宇宙だと考えているものより以前から、精神が存在していて、時間と空間は、この精神の中から作り出されたと思います。この精神は、人間の精神とは何もかも違ったスケールを持っています。この最高精神と結びつくことによって、人間の精神は、可能性を広げていくことができます。宇宙を創造した最高精神は、一種の『サイコキネシス(距離をおいて精神力で物を動かしたり変形したりすること。念動。)』のようなものだったと思います。精神と物質の相互作用です。そこでは、最高精神の働きかけで、エネルギーが一カ所に集められて、ビッグバンが起こりました。 (NHK「アインシュタイン・ロマン」より)

ジョセフソン博士は、たくさんのノーベル賞受賞者を輩出しているイギリス、ケンブリッジ大学のキャベンディッシュ研究所の物理学者で、「ジョセフソン効果」の論文でノーベル賞を受賞。今、彼は直感力を持つコンピュータの開発など、意識や精神の法則を探究し始めている。とのこと。 (NHK「アインシュタイン・ロマン」より)

ここで注目してほしいのは、世界の第1級の科学者が「精神によってこの物質宇宙が作り出された』と言っていることであり、また「この最高精神と結びつくことによって、人間の精神は、可能性を広げていくことができます。」と言っていることです。ちなみに「アインシュタイン・ロマン」では、このブライアン博士が座禅の姿勢で瞑想しているところも紹介されていました。また、瞑想する科学者たちも増えているとのことでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。