『小説 春峰庵 浮世絵贋作事件』久保三千雄著

新潮社 1997年刊

明治政府が推し進めた西洋化によって、日本伝統美術工芸品が大量に海外へ流出する中、それらを商う商売人の中からもこの現象を懸念する人が出てきました。当時、浮世絵を商う画商は、趣味が高じたコレクターから成った者が多かったので、浮世絵を愛し、見る目も肥えていました。たとえ大店でなくても、優れた目利きだという信頼性から、浮世絵を購入する富豪らから、鑑定や相談を受けたりしました。

現代では、絵画の鑑定で、紙や顔料など識別できるので、製作年代が判別でき、少なくとも後の時代に作られた物かどうかはわかります。しかし、そういった科学技術がなかった時代は、目利きの浮世絵愛好家や浮世絵の権威と認められた学者が、「真物」と言えば真物と認められました。では、目利きや権威が誤った鑑定をしてしまったら、どうなるのでしょう。それによって、大金が動いてしまったら・・・

春峯庵(しゅんぽうあん)事件(↑小説では春峰庵と表記)は、混乱した時代に、浮世絵に纏わる様々な人々の間で起こった、大規模な贋作詐欺事件でした。新聞にも載り、美術専門書籍にも取り上げられ、事件に関係した人物が、後年事件について発表していたりします。しかし、「浮世絵」という専門的な世界での事件だったためか、庶民の関心は薄かったようです。吉川英治が『色は匂へど』という小説で書き始めましたが、途中で筆を折ってしまいました。理由は、悪人しかでてこないから嫌気がさした、そうです。図書館で目を通してみましたが、物語の序の口で終っていて、どんな話になるのかさえ想像できないものでした。どんなに酷かったのでしょうか。

『小説 春峰庵事件』に登場する名前は、全て偽名にしてあるものの、ほぼ実名と判るようにしてあり、ノンフィクションに近い小説仕立てになっています。物語は、贋作を製作した一家を中心に描かれています。

矢田(小説では矢野)家は、元は裕福な家でしたが、嫡男たちの不肖から落ちぶれて、江戸へ移り住みます。千九郎(小説では平九郎)は、裕福だった頃の贅沢が忘れられず、好きな浮世絵を収集したり遊廓で遊んだりの放蕩者でした。長男の三千男(小説では専太郎)は、父親が嫡男として特別扱いしたので、父親譲りの道楽者になりました。彼らの親しんだ浮世絵は、道楽の範囲を超えて通の域に達していました。しかし江戸でも立ち行かなくなった矢田一家は、岡山へ移り、千九郎は手持ちの浮世絵などを元に、古美術商を始めました。といっても新参者の上、田舎なので浮世絵などそうそう売れません。そのうち、千九郎は屏風や掛け軸の表装や直し技術に才能を発揮し、古美術屋は三千男に任せて、表具屋で細々生計を立てるようになりました。

三千男が浮世絵の買い付けに、芸妓連れで東京へ行った時関東大震災に遭いました。混乱する町中で、荷車に戸板のようなものを集めて回る男と出会い、助けてやるからと言われてついて行きました。男は、贋作を手掛ける売れない画家で、贋作を作るために必要な古い屏風や掛け軸、浮世絵などを集めていたのでした。明治大正時代には、まだ江戸時代の巻紙や顔料が残っていて、それらを使って巧妙に細工していたのです。

三千男の末弟の金満(小説では満)は、両親が40を過ぎてからできた子で、昔は「恥じかきっ子」と言われ、親が「いい年をしてまだそういう事をしてたのか」と世間から思われるのがいやで、生まれてすぐ親戚に養子に出された、病弱で絵ばかり描いている少年でした。

世の中が不況になり、養子先の親戚も金満の面倒が見切れなくなり、矢田家が育てることになりました。金満があまりに巧く浮世絵を描くので、浮世絵の歴史などに詳しい三千男が指導して描かせてみました。その絵を表装して、知り合いの骨董屋へ置いてもらったところ、骨董品屋の主人がとんで来て、もっと絵が欲しいといいます。金満の絵がすぐ売れたからです。三千男は骨董屋の主人に問いただします。

「ちゃんと模写絵だと言ったのか?」。

骨董品を買う客は、それがいかにも有名浮世絵師が描きそうな絵だと思います。骨董品屋にしてみたら、模写絵だといえば買ってもらえないだろうし、贋作を売っているという信用問題にもなりかねます。主人は、模写だと明言しませんでした。

気の小さい三千男はショックを受けましたが、古美術商の間では、例え他の店が贋物を置いていたとしても、それを教えないし、間違って自分が贋物を買ってしまっても、古美術商のプライドにかけても贋物だとは言わないで、さっさと手放してしまうのです。古美術の売買は、自分の目だけが頼りだ、ということを、三千男は商いをしている間に学んでいました。

騙される方が悪い。元来、道楽者の三千男は、大金を手にして居直ります。三千男は、金満に写楽や北斎、岩佐又兵衛、鈴木春信など江戸の有名浮世絵師の模写絵を描かせ、父・千九郎に古く見えるような細工をしてもらい、真物として東京の美術商へ売り込るようになりました。また、震災で出会った贋作をしていた画家の助けも必要だったので、協力させました。

この時代には、小林文七や渡邊庄三郎の努力の甲斐もあってか、日本国内における日本美術、浮世絵に対する関心も高まり、富豪や成金が浮世絵を高値で買うようになっていました。

海外だけでなく、国内でも売れるようになった浮世絵は、ますます品薄に。画商たちが作品の入手に四苦八苦している時に、ある画商だけ、新しく見つかったとされる浮世絵の大家の肉筆画を売っている、という噂が業界に流れます。

その画商と知り合いの、金子浮水(1897年-1978年。本名:金子清次。小説では浮田金次郎)という画商が内情を知って、もっと大々的な贋作制作を企てます。

小説を読む限り、春峰庵事件の首謀者はこの金子浮水で、懲役刑も一番重くなっています。金子浮水は、浮世絵が海外に流出するのに反対し、肉筆浮世絵の台頭を提唱していた人物だそうです。それは多分真実でしょう。彼も浮世絵を愛するコレクターだったのですから。

この贋作詐欺事件に関係した人たちは、春峯庵という架空の人物として名前を貸した渋谷吉福(元国学院大学庶務課長。小説では北小路清澄)を除いて、みんな浮世絵を愛する人々だった、という事実に驚かされます。

何が彼らを失墜させたのでしょうか。

『小説春峰庵事件』に登場する人物

『小説春峰庵事件』に登場する人物

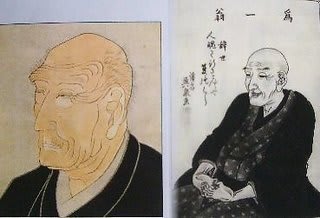

『葛飾北斎伝』に載っていた肖像画

『葛飾北斎伝』に載っていた肖像画

猿猴庵が描いた画

猿猴庵が描いた画

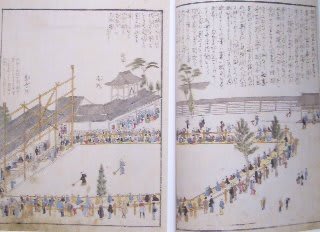

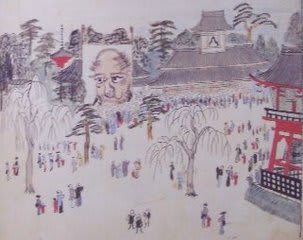

左:作者不明 右:渓斎英泉画

左:作者不明 右:渓斎英泉画