<31番札所 姨綺耶山 長命寺(いきやさん ちょうめいじ)>

場所:滋賀県近江八幡市長命寺町157

宗派:天台宗

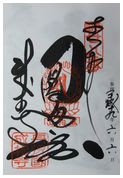

本尊:千手十一面聖観世音菩薩三尊一体

開基:聖徳太子

景行天皇に仕えた武内宿彌(たけのうちのすくね)がこの山に登り、柳の大木に『寿命長遠諸願成就』の文字を彫って祈願したところ、300年もの長寿を保ったと伝えられている。

その後、聖徳太子がこの地を訪れ山に登り、この柳の木を見て感銘を受け、自らこの木で千手十一面聖観音三尊一体の像を刻み、本尊として祀り、長命寺と名付けたのがこの寺の創始とされている。

戦国時代に焼失した伽藍を再建したのは豊臣秀吉なのだ。

今は、「長生きの観音さん」として、有名である。

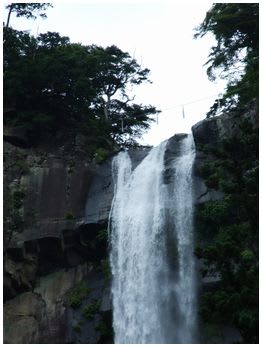

バス停傍の土産物屋の前を通ると、すぐに石段が出迎えてくれる。ここから808段の参道が続く。雨が降っていることもあって上まで車で・・・???。

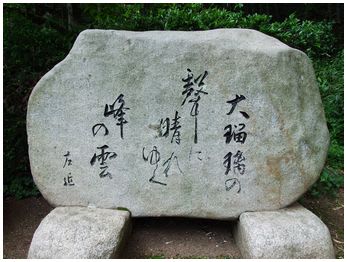

コチラは、途中まで車で登る。左の石碑には「健康長寿の観音さん」と彫られている。左の奥には石段が見えている。

このお寺の山門? 極めて簡素なものである。他の寺院とは異なっているのだ。

参道の両脇にはアジサイが・・・「あじさい祭り」が6月末に催されるという。

本堂の正面入り口。でも、本尊はこちら側でなく右に回った面で南側を向いているのだ。

鐘楼のあるところから、手前より護法権現社、三仏堂、本堂、そして三重塔を撮ったのだが・・・三重塔は見えない。雨と霧の中の境内は幽玄の世界だ。

「護法権現社」の裏、山の斜面に大きな岩がある。これは「修多羅岩(すたらいわ)」と呼ばれており、開山、武内宿彌のご神体であると案内されていた。

「三仏堂」は佐々木義秀の菩提を弔うために造立されたもの。釈迦、弥陀、薬師の三尊が祀られている。

ちょっと一休み。雨が振る中、軒を見上げると緑色が綺麗だ!