ここの「醤油」を使い出してから、20年近くになる。

宇陀市にある親戚で「この醤油、美味いなあ! 何処の?」ということを聞いてから、毎回1升瓶6本入りのケース単位で購入させて貰っている。

宇陀市大宇陀区にあるこの醸造元を訪ねた。ちょうど、店主の黒川さんがおられ、製造工程を詳しく説明して頂いた。

江戸時代から続く伝統ある仕込み製法と、大宇陀の自然と天然水が育んだ本醸造醤油なのです。

梅雨の末期に小麦と大豆を1:1の比率で熱を加えて攪拌し、製麹室(こうじを作る部屋)で2日間置くと、麹(こうじ)が出来るという。

この部屋は、今はお休み。昔から住み着いている酵母菌を殺さないように大切にされている。

うすくち醤油は、小麦を多く使い、たまり醤油は大豆を多く使うとか。

床や壁から美味しさの酵母菌が・・・そしてアルコール醗酵の香りが漂う工場は、歴史を感じる造りとなっている。

美味しさの秘密は、と聞いたら『昔からの酵母菌と大宇陀の空気・水、そして熟成室で2年間じっくり熟成醗酵させているからでしょうね。』と返ってきた。

作業場を見させて貰って納得したのです。 うん、やっぱり旨いはずだ!

昔ながらの街並みにある黒川醤油店。この看板が目印だ。

「蒸缶」と呼ばれるボイラーに大豆と小麦を入れて蒸す。

「蒸缶」と呼ばれるボイラーに大豆と小麦を入れて蒸す。

小麦と酵母菌を加えて製麹室へ。今は、お休み中。木の箱に入れて2日間置いておくとか。天井・壁・床には白い酵母菌が・・・・。

熟成室では、もろ味を塩水に漬けて2年間(大手では半年程度?)熟成醗酵させる。アルコールが3%になるという。2年間熟成させることで色・味・香りが良くなるという。手前が1年半くらい経っているもの。年数とともに色が濃くなってくる。

熟成した、トロトロになった「もろ味」を、大きな布袋に入れて圧縮機で絞る。このしぼった液が生しょうゆなのだ。

「もろ味」で食べる場合は、3~4ケ月の熟成とするそうだ。

昔の杉樽も使われている。いつまで使えるか、壊れれば作る職人さんがおられないとか。

生しょうゆを、蒸気でじっくり加熱殺菌します。この1樽で6,000?。1升瓶にして3,333本分がある。

しょう油、もろ味などの商品が・・・。

ここの醤油は、美味い!

宇陀市にある親戚で「この醤油、美味いなあ! 何処の?」ということを聞いてから、毎回1升瓶6本入りのケース単位で購入させて貰っている。

宇陀市大宇陀区にあるこの醸造元を訪ねた。ちょうど、店主の黒川さんがおられ、製造工程を詳しく説明して頂いた。

江戸時代から続く伝統ある仕込み製法と、大宇陀の自然と天然水が育んだ本醸造醤油なのです。

梅雨の末期に小麦と大豆を1:1の比率で熱を加えて攪拌し、製麹室(こうじを作る部屋)で2日間置くと、麹(こうじ)が出来るという。

この部屋は、今はお休み。昔から住み着いている酵母菌を殺さないように大切にされている。

うすくち醤油は、小麦を多く使い、たまり醤油は大豆を多く使うとか。

床や壁から美味しさの酵母菌が・・・そしてアルコール醗酵の香りが漂う工場は、歴史を感じる造りとなっている。

美味しさの秘密は、と聞いたら『昔からの酵母菌と大宇陀の空気・水、そして熟成室で2年間じっくり熟成醗酵させているからでしょうね。』と返ってきた。

作業場を見させて貰って納得したのです。 うん、やっぱり旨いはずだ!

昔ながらの街並みにある黒川醤油店。この看板が目印だ。

「蒸缶」と呼ばれるボイラーに大豆と小麦を入れて蒸す。

「蒸缶」と呼ばれるボイラーに大豆と小麦を入れて蒸す。

小麦と酵母菌を加えて製麹室へ。今は、お休み中。木の箱に入れて2日間置いておくとか。天井・壁・床には白い酵母菌が・・・・。

熟成室では、もろ味を塩水に漬けて2年間(大手では半年程度?)熟成醗酵させる。アルコールが3%になるという。2年間熟成させることで色・味・香りが良くなるという。手前が1年半くらい経っているもの。年数とともに色が濃くなってくる。

熟成した、トロトロになった「もろ味」を、大きな布袋に入れて圧縮機で絞る。このしぼった液が生しょうゆなのだ。

「もろ味」で食べる場合は、3~4ケ月の熟成とするそうだ。

昔の杉樽も使われている。いつまで使えるか、壊れれば作る職人さんがおられないとか。

生しょうゆを、蒸気でじっくり加熱殺菌します。この1樽で6,000?。1升瓶にして3,333本分がある。

しょう油、もろ味などの商品が・・・。

ここの醤油は、美味い!

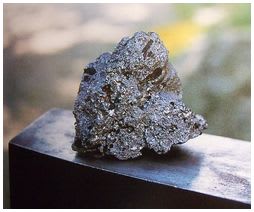

玉鋼(たまはがね)。炭素の含有量が決めてになる。

玉鋼(たまはがね)。炭素の含有量が決めてになる。

作刀が展示されている。

作刀が展示されている。

砥石で研ぐ作業場。道具が整然と並んでいる。ここも神聖な場所だ。

砥石で研ぐ作業場。道具が整然と並んでいる。ここも神聖な場所だ。