雨水の候となりましてから、北風も止みおだやかな日和がつづいています。お月さまが見えますときは、旧暦ダイアリーを開いて何日月なのかを確認します。21日は、旧暦一月十五日の望月。旧暦の日付はそのまま月の満ち欠けに結びつきますので分かりやすいです。日中の光のつよさが増してくるのを「光の春」と表現しますけれども、お月さまの光もいくらか黄みをおびて、ほんのりあたたかさを感じます。

すこし前のことになりますが、昨年師走に田中栞さん主催の製本教室に参加しました。朝10時から夕方6時すぎまで、洋装本、和装本、折本など、数種の本を実際に制作しながら、本のことをひととおり学ぶワークショップです。栞さんは書誌学に通じておられ、ご主人さまは古書店経営者という、ご夫妻そろって本の専門家というだけあって内容も充実。久しぶりに学生にかえった気持ちで学んでまいりました。読書は好きだけれど、本そのものを知る機会はなかなかないですものね。

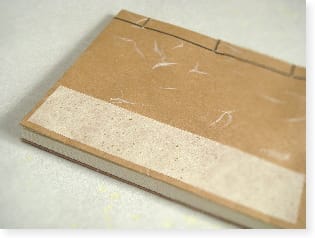

上の画像は、以前からつくってみたかった和綴じ本です。身近な材料を使った正統な制作方法を教えていただきました。うれしくて何度も手にとりながら、もったいなくて何に使おうかしらとまだ迷っています。

下の画像は上製本です。表紙に家紋印を入れました ^^

上製本は洋装本のひとつで、別仕立ての厚い布張りの表紙に高級感があります。現在、特注以外は全工程が機械化されており、大量生産が可能です。みなさまの卒業アルバムも、この上製本ではなかったでしょうか。

上製本は、とにかくパーツも工程も多くて、制作にかなりの時間を要しました。切る、束ねる、そろえる、穴をあける、糸を通す、糊付けする、乾かす‥ これらの作業の中で、中身の紙、表紙・裏表紙の厚紙、中表紙、表紙布、花布(はなぎれ。中身の背の天地両端につける装飾用の布地)、しおり紐などのたくさんのパーツを扱わなくてはなりませんし、仕上げ後は本に重しをのせて数日間、糊が完全に乾くまで放置します。ですから、ようやく使えるようになったときは、よろこびもひとしお。ちょっと見ただけでは気づかない細かな部分の、お手製ならではの丁寧なつくりがうれしい♪ でも、当日はつくることに精一杯でメモをとる余裕がなかったので、すぐに同じものはつくれません‥ ^^;

対照的なのが和綴じ本です。力要らずで、工程も材料も数えるほどしかありません。これなら気軽につくれます。洋紙にくらべて和紙の扱いやすいこと‥ それに、なんといいましても手ざわりがあたたかくしなやかです。

ご覧のとおりの単純なつくりですが、ひとつだけ見えないところに工夫がされています。中身の半紙を束ねているのは、(外から見える)色糸だけではないのです。最初に半紙を束ねますとき、色糸を通す位置よりもすこし内側の二カ所に、短く切ったこより(細長く切った和紙を糸のように撚って紐状にしたもの)で内止めをしています。(仕上げ後は表紙に隠れて見えません) この内止めがポイント。こよりはひと結びして、その結び目を半紙に食い込ませるように上から木槌で数回叩きます。かた結びせず、糊付けもしません。それなのに、まるでしっかりと糊付けをしたように半紙のふくらみを抑えて束ねることができる上、なんと数百年から千年はこの状態を維持できる(!)というのですから驚きます。和紙ならではの繊維質がそれを可能にするのでしょうか。これで、仕上げの色糸も通しやすくなります。

わたしたちが数百年とか千年前の書物をいま目にすることができるのも、和紙や墨の驚くべき耐久性のおかげなのでしょうけれども、和紙の性質を熟知して活かし、後世によき文化を伝える役割を与えた先人の知恵には頭が下がります。(ただし、色糸のほうは本の開閉のたびに傷んでゆくため、もっと短い周期で修繕が必要です。これは古書を扱う人の仕事なのだそうです) その点、図書館の本などが数年ですっかり傷んでしまっているのを見るのはつらいものです。

一辺がたった2cmの折紙豆本も‥ ^^

当日はもうひとつ驚いたことが。参加者は女性ばかりと思いきや、なんとわたし以外はみな男性でビックリ。「最近は男性の方もよく参加されるんですよ」と栞さん。ごあいさつ代わりに用意しためだか工房の雑貨も、女性向けに準備していたので残念。それでも、快く受け取ってくださった男性諸君と、年の瀬にもかかわらず終日自宅を開放してくださった栞さんとご家族のみなさまに、あらためてお礼を申し上げます。有難うございました。

田中栞さんの製本教室は、四月からほぼ毎週(予定)、横浜のご自宅で開催されます。ワークショップの後は、当日の時間の許すかぎり、消しゴムはんこの基本も教えていただけますよ。ご興味のある方はぜひ参加ください。わたしも、もういちどメモをとるために参加したいです ^^

下の画像をクリックしていただくと、お教室の詳細ページへ飛びます。

蔵書票(栞さんの消しゴムはんこ作品)

一筆箋 ‥季節のおたより、当ブログへのご意見・ご感想をお待ちしています