NHKドラマ「坂の上の雲」から、旅順港閉塞作戦に失敗し、

傷心の有馬良橘聯合艦隊参謀(加藤雅也)です。

秋山真之と、いわばこの「チーム・参謀」のボスであるところの

島村速雄(舘ひろし)が、

「有馬中佐は体を壊して大本営付きになったそうだ」

「閉塞作戦の失敗が堪えたのでしょう」

などと、まるで有馬中佐が、作戦失敗の責任を取らされ、

しかし表向き、聯合艦隊を去ることに病気を口実にしているかのような印象を

与えかねない調子で、二人がひそひそ噂をするシーンです。

確かに作戦は結果的に失敗でした。

あくまでも「慧眼秋山、凡愚有馬」という構図で語りたいらしいHNK(司馬)は、

この作戦を有馬が発案したとき、秋山が全くこれに賛同せず、

むしろ失敗を予期して大反対した、というストーリーを加味しています。

最初に言っておきますが、これ、全くの創作ですからね!

「坂の上の雲」によるところの「旅順閉塞作戦」について経緯を述べると、

この作戦を有馬はかなり前から計画しており、

さらに秋山は、かつて米西戦争のサンチャゴ閉塞作戦について詳細なレポートを出し、

軍令部を感嘆せしめたことがあるという設定です。

それが本当にそうだったのかどうかは今は置いておいて、

秋山は先任参謀有馬がこれを発案した時に

「敵の火力は1000倍で、鎮遠のようなフネを持ってこないと無理だ」

と反対するのですね。

しかしながらそこは昔も今も上司に逆らえない階級社会。

この時は有馬は先任参謀であったので、その異議も却下された、というのが

どうやら司馬遼太郎の描くところの事情であるようです。

というわけで、この冒頭写真のシーンの二人の会話は、わたしには

「あんなに反対したのに、あのおっさんがごり押しするから・・」

「やっぱり失敗だったな。だからいわんこっちゃない」

「まあ、左遷人事らしいけど自業自得っすよ」

「体を壊したっていうのは、あれは表向きだな」

という風に聞こえたのですが、(皆さんにもそう聞こえましたよね?)

だがしかし待ってほしい。

このドラマで描かれたように有馬は本当に詰め腹を切らされたのか?

有馬良橘は確かにこの後聯合艦隊を去りますが、彼のバイオグラフィーを見る限り

その理由は本当に「体を壊したため」であったと思われます。

実は有馬は、この作戦の一年前に体を壊し「待命」扱いになっています。

これほどの病気をしたからには決して作戦時も「体調良好」というわけではなかったはず。

それにもかかわらず、有馬は第一回、二回と閉塞作戦の指揮を取るため参加しているのです。

「坂の上の雲」によると、反対する秋山に

「発案者自らが指揮官となって出撃すればいいんじゃろう」

とか言って、秋山に有無を言わせなかった、という風に描かれています。

実際には閉塞作戦への参加は、もともと体を壊したばかりの有馬中佐にとって

「背水の陣」ともいうべき決死の作戦であったはず。

ちなみに第三次閉塞作戦の指揮官林少佐は、作戦遂行中戦死しています。

そもそも、立案した作戦が失敗(というか効果僅少)だったからと言って、

決死作戦に自ら体を張って参加した指揮官を、この頃の聯合艦隊がそう無下に扱うでしょうか。

ここに一つの資料があります。

日露大戦後15年以上経って「聯合艦隊反省会」といった対談が

財部彪大将などが中心となる軍令部の面々によって行われ、各自が

「あのときどんなことがあった」と日露戦争の思い出を語っているのですが、

その模様を聞き書きして文書にした当時の部外秘文書です。(防衛省所蔵)

その中から、この旅順港閉塞作戦についての回想部分を抜き書きしてみます。

■中島少将 戦史の方には有馬大将が常盤副長時代、

明治36年10月上旬に第一回の意見を出されたことが明記されている。

これが艦隊長官から、おそらく中央にまわってきているのではないか、

という風に考へます。

また一説には既に早く中央にもさう云ふ思想があつたやうに言ふ人もあります。

作戦計画の第一計画案、第二計画案と云ふものを見ますと、

36年の11月上旬にお書きになった第一計画には、

閉塞のことが載っていないのであります。

第二計画の37年の1月のものには、閉塞のことが書いてあるにはあるが、

其れが朱で消してある。

是で見ると、どうも

時日の関係上、有馬閣下のお出しになった意見が

動機ではないか

と思ふ。

■財部大将 私はこう云ふ風に考へる。

今のやうな事の御話を総合して考へますと云ふと

書いたものは、どうしても出て居らん

と思ふ。

出て居らんが、伊集院(五郎)次長が艦隊から軍令部次長に再び帰って来られたのが、

あれは何日になって居りませうか。

9月か、10月じゃないでせうか。

伊集院次長なんか艦隊で直接に話をして、其の話があった。

矢張り是は次長(伊集院)の考でやつたものと思ふ。

長々と引用しましたが、何が言いたいかというと、対談の行われた

1919年以降(財部彪が大将になるのは1919年のことです)

のこの時点、戦後15年以上経ってから軍令部の要人は、よってたかって

閉塞作戦が誰の案だったかを推測している

という事実。

中島(たぶん中島 與曽八中将)は有馬の発案だといい、財部大将は伊集院五郎大将

(伊集院信管の開発者で、月月火水木金金と言われた猛訓練を行った功労者)

が考えたものだ、と言っていますね。

しかも、財部大将はこの話題の最初に

「閉塞計画の起源ならび作戦計画のとの関係」に就いてでありますが、

閉塞計画のことも詰まり戦史通りに載っていることのほかは、

あまり私は知らんのであります。

と重大発言をしています。

つまり、閉塞作戦は、有馬良橘が発案したのかどうか、戦後すぐならともかく

日露戦争戦後15年以上経っている時点で実は歴史的にも明確になっておらず、

それまでに書かれた戦史にも、当然このことは記されてもいなかった、ということなのです。

さらにこれはどういうことを意味するかというと、「坂の上の雲」で描かれた、

「有馬が閉塞作戦を発案し、秋山の反対を押し切って決行したが、

失敗したので発案者であるところの有馬は左遷された」

という司馬の一連のストーリーには、全く根拠がない、ということになります。

誰も言ってくれないのでこの際自分で言ってしまうけど、エリス中尉ってすげー!

「講談師 見てきたように嘘を言い」

という文句がつい浮かんできますが、この、まるで見て来たかのような司馬遼太郎の創作を、

さらにNHKがああやって映像化することで、すっかり有馬良橘は、「株を下げた」

ということになってしまっているわけです。

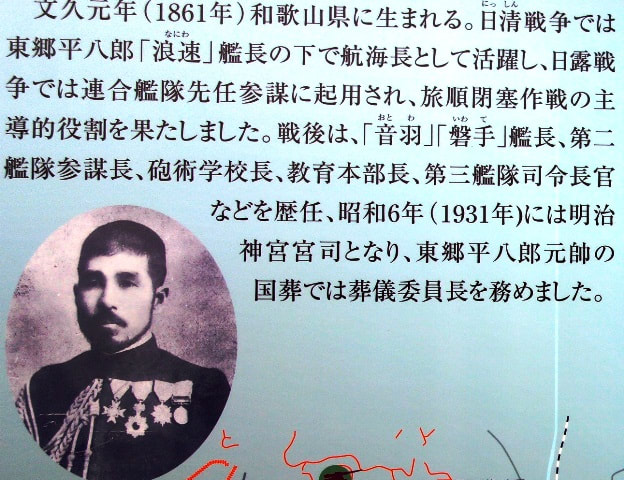

そこで、これをもう一度見てください。

これを見てもお分かりの通り、その後の有馬は決して「窓際族」などではありません。

どうも持病でもあったらしく、52歳のときには人生三度目の病気療養につき

またもや「待命」という扱いになっていますが、その直後に中将に昇進、

60歳で予備役に編入される2年前には、大将になっています。

帝国海軍の歴史で77名の海軍大将の一が「窓際」であるはずはありませんね?

有馬の兵学校の卒業成績は19人中の16番で、恩賜の短刀とは無縁ですから、

彼の出世はひとえにこの閉塞作戦の功績の賜物だったと考えられます。

さらにこの説明にもあるように、退役後は終生明治神宮の宮司職を務めたことからも、

「坂の上の雲」で喧伝されたような「肩たたき」はなかったのです。

つまりあれは徹頭徹尾、司馬遼太郎の考えに基づく表現であったということです。

もっと簡単に言うと、司馬が有馬という軍人を全く評価していなかっただけ、ということですね。

なぜ司馬が有馬を「窓際」と決めつけたのかは、

ただ単に閉塞作戦の結果が今一つだったからでしょう。

のみならず司馬は、ちゃっかり我らが秋山真之に作戦を反対させて、

逆にこちらの株をあげることに利用しています。

さらに、この会談において、閉塞作戦の発案については財部が

「ちゃんと準備がしてあったと云ふことは能く知って居ります。

知って居りますが、誰が初めに云ひだしたのであるか、其は知りません。

尤もこれは米西戦争の時メリマツクの話があるものですから、

さうオリジナルものではないと思ひます。

と言っており、少なくともこの資料によると、当時の軍人たちには、

閉塞作戦に秋山が反対したことどころか、

秋山が米西戦争について書いた論文の存在すら、

全く認知されてなかったということになります。

そして、実際の有馬の世間的な評判は当時如何であったかというと、

二回に亘る閉塞作戦に司令官として参加していたこともあり、

国民にはその名は英雄として好意的に称えられていたとされています。

司馬によると閉塞作戦の失敗面だけがクローズアップされますが、

広瀬少佐などの英雄を生み、国民はむしろ聯合艦隊の勇猛さを称賛し、それがひいては

戦意高揚となったという一面はどうしても否定できません。

それにしても、これらの断片的な資料をあれだけの話に仕立てた司馬遼太郎の想像力と、

その構成力、詐話、いや創作能力には、さすがとうなってしまいますね。

いや決して嫌味などではなく。

というわけで、「坂の上の雲」は史実に基づいているものではなく、伝記でもなく

単に歴史の断片をつなぎ合わせてこのように創作されたものであることが、

皆さまにもお分かりいただけたのではないかと思います。

そしてこの部分のみならず全編にわたってこの調子であることは想像に難くありません。

因みに、わたしがもっとも個人的に怪しいと思っている部分は、

秋山は軍人としては不適格なくらいに他人の流血を嫌う男で、

この日露戦争が終った後、 「軍人を辞めたい」 と言い出した。

僧になって、自分の作戦で殺された人々を弔いたい、と言うのである。

海軍省はあわてて真之に親しい人々を動員して説得にかかったが、

真之はきかず、一時発狂説が出たぐらいであった。

ともかくしかし海軍省としては、真之に坊主になられては迷惑であった。

彼のいうことを海軍が道理として認めれば、

一戦争が終るたびに大量に坊主ができあがることになる。

そういうところがあるだけに、彼は閉塞作戦の唯一の権威でありながら、

これを計画化することについては弱気で、時にははっきりと、

「運と兵員の大量の死をはじめから願って立てるような作戦なら、策戦家は不要である」

と、言ったりした。

というところだったりするのですが

最後の閉塞作戦の部分が今回全く裏付けのないことであるのがわかった以上、

文章全体にもあまり信憑性は無くなってしまいましたね。

しかし、この一文のおかげで、NHK好みの秋山像が現代の日本人に植え付けられてしまいました。

これがいわゆる「司馬史観」によって造り上げられた秋山像だろうなあ、

と、今回わたしは確信した次第です。

もし、この部分はちゃんとした史実としての裏付けがあって描かれている、

つまり司馬の著書以外の客観的歴史資料にこう書かれていた、

という情報をご存知の方がおられたら、ぜひご一報くだされば幸いに存じます。

というわけでみなさん、とりあえず、この閉塞作戦における有馬中佐の扱いと、

有馬良橘そのものの描き方については、

「全く似てないじゃん。男前すぎるし」と思わずツッコんでしまう配役も含めて、

全て眉に唾を付けながら観てあげてくださいね。

有馬良橘大将を普通に評価してあげたいエリス中尉の、こころからのお願いです。