東海岸で二校、計三学部の見学をしたというご報告をしましたが、

西海岸移動後にも二つの大学のツァーに参加したので今日はそのお話を。

今回も今まで見た&行ったことがない大学です。

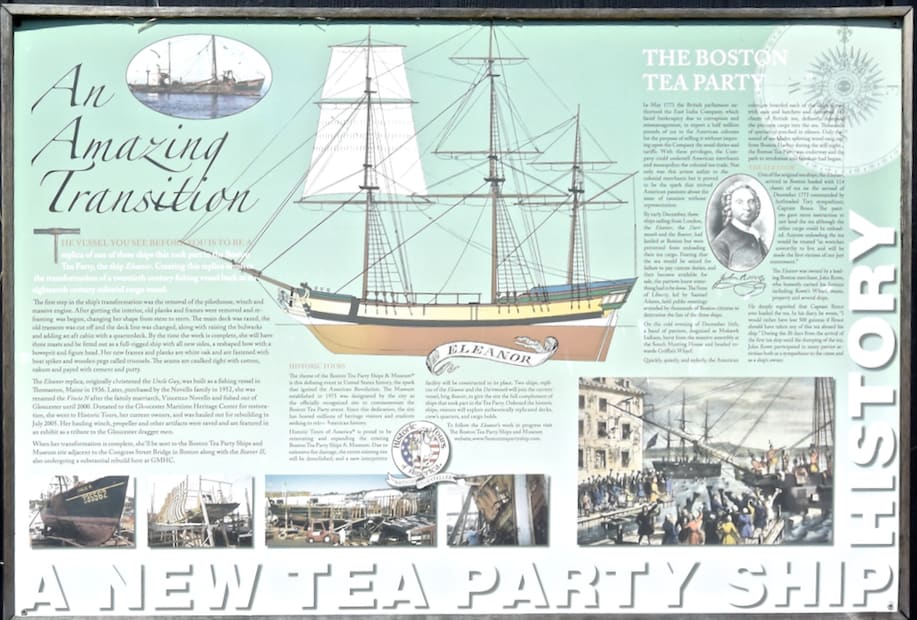

まず、ロスアンゼルス郊外にある、リベラルアーツカレッジ。

リベラルアーツとは、人文科学・自然科学・社会科学及び学際分野にわたる

学術の基礎的な教育研究を行う四年制大学のことです。

卒業者はロースクールやメディカルスクールに進学することもあり、

いずれの分野についてもここで基礎を学ぶことができるという仕組み。

リベラルアーツカレッジの多くは、学業に専念できるように

キャンパスを郊外や小都市にに持っているところが多く、また、

全寮制で学生生活は学内で完結するため、大抵は少人数で

ファミリー的な雰囲気であると言われています。

この日見学した大学も、ロス郊外の住宅地に突如現れました。

わたしたちはこの前日までサンディエゴにおり、10時のツァーに間に合うように

6時30分にホテルを出発したのですが、フロントの人に

「これからロスアンゼルス?それは大変ですよ」

と真顔で忠告されて大いに不安でした。

後から知ったのですが、ロスを中心とした周辺のフリーウェイは

ほぼ毎日、通勤帰宅時に大渋滞となるのだそうです。

案の定5車線も7車線もある道路がギチギチに混む地獄のような渋滞に巻き込まれ、

目的地に着いた時には10時15分。

わたしが車を停めている間に二人は走って集合場所まで行き、

かろうじてツァースタートの前に滑り込むことができました。

「将来何があってもロスには住みたくないね」

グランドピアノが二台向かい合わせにおいてある談話&娯楽室。

ここからツァーは開始しました。

実は恥ずかしながらわたしはこの日までこのカレッジの名前すら知りませんでした。

アメリカ在住の友人も知らなかったので、そんなものかとも思うのですが、

カリフォルニアでは最も歴史のあるリベラルアーツカレッジだそうです。

キャンパスには手入れの行き届いた緑が広がります。

「アメリカで最も美しいカレッジキャンパス」の6位に入賞したこともあるとか。

東海岸以上にカリフォルニアの昼間の日差しは強烈なので、

ツァーが室内に案内されるとホッとします。

このソファや椅子のたくさんあるスペースには、どう見ても学生でない人たちが

明らかに涼むためにきて座り込んでいました。

入り口に門衛がいるわけではないので、アメリカの大学はその気になれば

誰でも入って来ることができるのです。

侵入者が「ペルソナ・ノン・グラータ」かどうかは、どこの大学にも設営されている

「スクールポリス」が判断し対処します。

学校がある時にはラボらしいこの部屋では、小学生対象のキャンプが行われていました。

この後、全寮制のこの大学の学生寄宿舎を見学。

TOは「こんなところに3人なんて狭い」と文句を言っていました。

学生のドミトリーなんてどこでも似たようなもんだと思うんですが。

建物は「古きカリフォルニア」というか、南欧風。

東海岸の古い大学とは全く違う方向ですが趣があります。

「ドクターOの庭」というプレートがはめ込まれた石が置かれた一角。

1986年から2012年までここで化学を教えていた大槻哲夫先生を偲んで。

この名前でぐぐると、有機化学の本などが出てきます。

少人数制で一人一人の生徒に手厚い教育を行うという体制であるため、

リベラルアーツカレッジの学費は大変高額なものになります。

そのためアメリカにおける上流階級やアッパーミドル階級の価値観を大きく反映しており、

実際に上流階級やアッパーミドルクラス出身の学生が多いのも現実です。

「いかにも白人の子弟のための学校って感じ」

わたしたちは見学が終わってから感想を言い合いましたが、ただ昨今は

ダイバーシティの観点からマイノリティと言われる層の取り入れにも熱心で、

学生の42%がいわゆる非白人だそうです。

このサイエンスセンターのロビーにはこんなモニュメントが。

吹き抜けの天井から下がっている振り子、実は時計だったりします。

次は図書館。

返却された本を一時的に置くコーナーで日本語の本発見。

「はぶぁないすでい」という、実にイラっとくるタイトルです。

この学校が有名になったのは、オバマ前大統領が在籍したことがあったからでしょう。

3年が終了した時、このカレッジはコロンビア大学ロースクールに転学するという

プログラムがあるのですが、オバマはそれを利用したようです。

アメリカ人は最初から最後までその大学でしか勉強しなかった、というより

(たとえハーバードのような名門校でも)、オバマのようにこの大学から始めて

最終的にハーバードやカルテックなどの総合大学で自分の専攻を極めるという方が

イケてる、と捉える傾向にあることは、何人かのアメリカ人と話して気づいたことです。

噂によるとバラク・オバマはここの学生時代決して優秀ではなかったそうですが、

学校の方は今や「オバマ大統領の出身校」を売り物?にしている様子。

今調べたら、ベン・アフレックもこの大学出身で、大学時代から映画を作っていたとか。

このガラスケースは、大統領始め当大学出身の有名人コーナーであるようです。

ロス近郊の丘陵地にあるため、キャンパスは緩やかな傾斜に沿って建物があります。

昔の写真を見たら、1900年代初頭でほとんど今と変わっていませんでした。

この建物はダイニングとカフェ。

スタンフォード大学もこのような地中海風の建物が多く見られます。

これはカリフォルニアの古い大学の傾向なのかもしれません。

有名な建築家が1939年に校内の多くの建物を設計しましたが、

このホール始めその全てが現在も使用されています。

最後に説明が行われた教会のようなホール。

入るなりムッとした古い匂いが鼻をつき、明らかにこれは創立当時からあると思われました。

ここでアドミッションの人の説明がありましたが、その最中、中国本土からの参加女子が

袋菓子を取り出し、大きな音をさせて食べていました。

白人の価値観が色濃く残るこの大学では、留学生は全体のわずか3パーセント。

いかにお行儀の悪いアメリカ人であっても、こういうのは嫌がるだろうなと思いました。

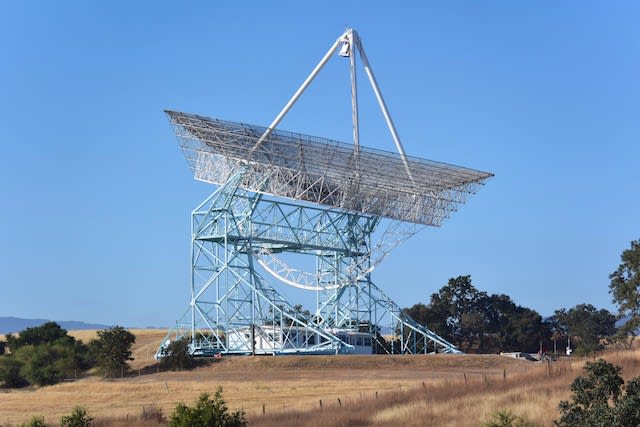

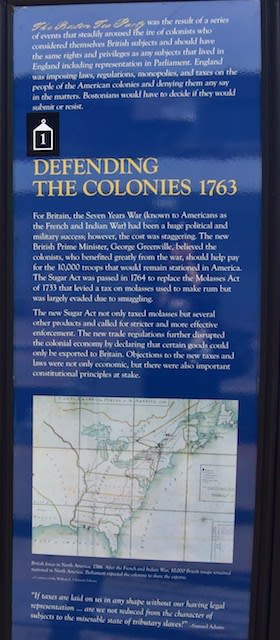

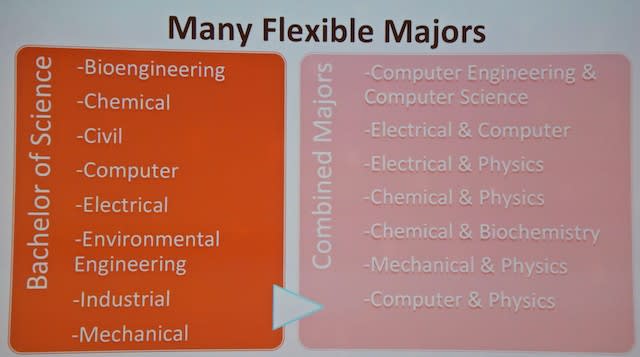

さて、続いてはやはりロスアンジェルス近郊にある総合大学。

歴史もあり西海岸の工科系大学の雄ともされる有名大学です。

例によって指定された駐車場は集合場所までとてつもなく遠いところに・・・・。

昔からのキャンパスの道を隔てたところにはこのような超前衛的なビルがあります。

見ているだけでなんか不安になってくる建物です。

こちらが創学当時から存在するキャンパス。

設立は1891年、アメリカの大学ですから決して小さくはありませんが、

そのスペースに学生数は2200人。

集合場所となっているアドミッションオフィスに行く途中に、

日本企業の名前を見つけてびっくり。

この後ツァーで歩いていたら、明らかに日本人であろうと思われるグループが

白人の教授っぽい人と英語で話しながら歩くのとすれ違いました。

こういう建築様式をチューダー調というんでしたっけ。

庭園に囲まれたホテルといった趣ですが、これも学校の一部。

この中で参加者は集合し、この後グループに分かれてツァー開始です。

ギリシャ神殿のような装飾の柱ですが、アメリカでこの手の柱は大抵が木製。

中は冷房が効いていてホッとしましたが、狭いので、全員が集まった時には立錐の余地もありませんでした。

工科大学らしく、元素周期表を利用して大学案内をしています。

V23(バナジウム)

最終試験の週、ワグナーの「ワルキューレの騎行」が毎朝7時、

「耳もつんざけんばかりの音量で」鳴り渡る

卒業生がその後ワグナーが嫌いになること間違いなし。

遠くてわかりませんが、パティオの下には白と青のクロスのかかったテーブルがあり、

今夜ここでディナーが行われるようなかんじでした。

この時間はフライパンで煎られるように暑いですが、夕方からは寒くなります。

校舎は回廊式というか、このような渡り廊下で繋がれています。

柱の上部に彫り込まれたのはフットボールの選手・・・

じゃなくておそらく戦の神ヘルメス。

学生寮の内部も見学しました。

これまで見てきた大学の中で最も寮内部は雑然としており、

変な落書き(ここにとても出せないような)があちらこちらにされていました。

みんな半端なく頭のいい学生のはずですが、もしかしたらこのレベルになると

実質「紙一重」みたいなのが多いんだろうか、とふと思ったり。

この後ツァー参加者が一堂に集められ、例によってアドミッションの説明を聞きました。

本学出身のノーベル賞受賞者は34名、ノーベル賞は35回!

(つまり一人が2回取ってるってことです)

これまでの全ての受賞者の総数がそれ以下の国の人として、軽くビビります。

なぜか構内に本物のキャノンがありました。

普仏戦争で活躍した本物で、現在はランドマークとしてここにあるのですが、

このツァーで面白い話を聞きました。

この大砲、卒業などのイベントで空砲を撃つこともでき「生きている」のですが、

2006年に東部の某有名工科大学の学生が、メンテナンスのフリをして運び出し、

盗んでボストンに持って帰ってしまったことがあったそうです。

普通に窃盗な訳ですが、こちらの有志も負けておらず、わざわざ相手校に乗り込んで取り返し、

大砲のあった場所にミニチュアを置いて帰りました。

両校のライバル意識を表す話として結構微笑ましく語られているようですが、

実は結構当事者には笑い事ではなく、こちらでは、胸に「CALTECH」のロゴ、

背中には『MIT=CALTECHに入れなかった人の入る大学』

とプリントされたTシャツが堂々と売られているんだとか。

おお、ここにも日本人教授のお姿が!

Toshi Kubotaと学生証にはあります。

調べてみると、1957年に元海軍士官だったゴトウタケイチ、

オグロハルオさんと一緒に撮った卒業写真が出てきました。

海兵卒でここを卒業した人がいたんですね。

というわけで、世界の最高レベルである工科大学の見学を終わり、

駐車場に帰ってきました。

実はこの球技場全面の地下は、地下三階の駐車場になっています。

アメリカの大学おそるべし。

って何に感心してるんだか(笑)

ローズ・モンロー

ローズ・モンロー