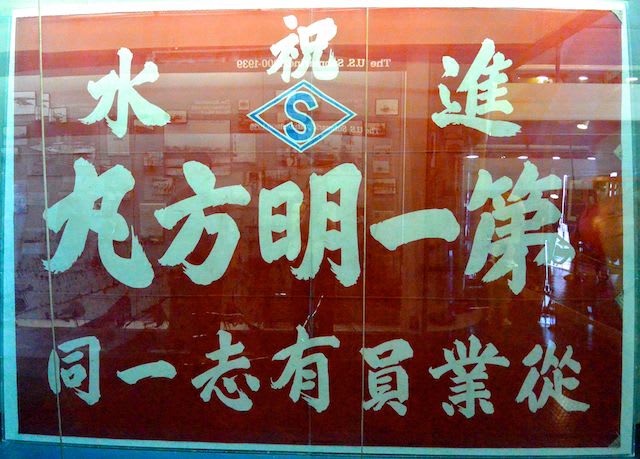

ニューロンドンのグロトンは昔から潜水艦基地がありますが、

もともと潜水艦を作る工場ができ、そのうち基地ができたというもので、

世界初の原子力潜水艦「ノーチラス」もここで生まれここから南極に出航し、

遡れば多くの潜水艦が日本と戦うためにここを出発していったのです。

さらには、最初の潜水艦ホランド型はここで生まれたものですし、

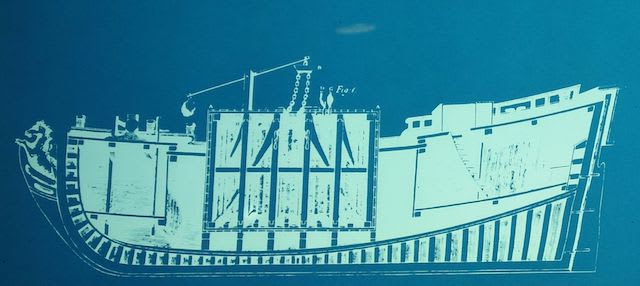

最初の潜水艦的な武器であった「ブッシュネルズ・タートル」も、

ここコネチカットで最初に実験が行われました。

というわけで、ここが「潜水艦発祥の地」であり、「潜水艦のふるさと」

であることは間違いがないところでしょう。

そこにある「潜水艦博物館」は、まさにアメリカの潜水艦史を知るための

国内でも随一の資料が 網羅されているといえます。

そんな潜水艦博物館の展示に触れながら何回かお話ししてきましたが、

いよいよそれも最終回となりました。

今までのエントリに積み残した展示も含めてご紹介していきます。

ここにあるからには潜水艦だと思うのですが・・・なんだっけ(笑)

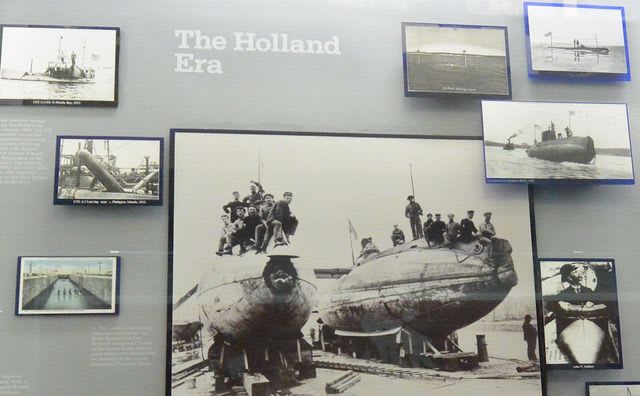

アメリカ最初の潜水艦「ホランド」型の時代のここグロトン。

自分の開発した潜水艦のハッチから上半身を乗り出すホランドの姿も見えます。

その後も潜水艦の開発は続きました。ってことで、技術者たちの写真。

潜水に関わる各種道具。

一番大きいのは「マッカン・ダイビング・チャンバー」と言い、

1930年に、沈没した潜水艦の乗員救出のために作られました。

一度に8人の男性を数百フィートの深さから持ち出すことができます。

1939年には、ニューハンプシャーの海岸に沈没したUSS「スクワラス」(SS-192)

から33人の生存者を救出するために使用されました。

左の縦長のケージは、JFK専用特製エレベーター。

1962年、大統領ジョン・F・ケネディは海軍を訪問し、このときに

UST THOMAS A. EDISON(SSBN-610)に乗り込んだのですが、

JFKはエジソン、じゃなくてアジソン病という持病で脊椎に問題を抱えていましたので、

その乗り降りを少しでも容易にするために、海軍はわざわざ

潜水艦に乗り込むためのこんなエレベーターを作ったのです。

おそらく潜水艦のハッチの上部に備え付け、ラッタルを降りなくても

下まで行けるように工夫したのでしょう。

頂上には索を取り付けるための輪がありますので、おそらく

中空からロープをかけてJFK一人を乗せ、ゆっくり下ろしたに違いありません。

そのために海軍は恐ろしく面倒な会議と製作のための会合を重ね、

何度もなんども予行演習を繰り返したのだと思われます。

こんな迷惑な準備までさせても、ポラリス弾道ミサイルを視察することは

当時のアメリカ大統領にとって大事なことだったということでもあります。

ついでに言いますと、原潜「トーマス・A・エジソン」もまた

ここニューロンドンのゼネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボート社の生まれ。

英語のwikiページに、出どころこそ明らかでないものの、わたし的に

お?!と思う情報があったので蛇足ですが書いておきます。

「建造時、艤装艦長の要請により艦内にスタインウェイのピアノが搭載された。

このピアノは、彼女が廃艦になるまでの22年間(1961から1983)ずっと艦内にあり、

核抑止パトロールを行うアメリカ海軍のの潜水艦に

これまでに搭載された史上唯一のフルサイズのピアノとなった」

スタインウェイのフルサイズピアノが搭載できるくらい、当時の潜水艦は大きかった?

という話なのですが、残されているピアノの現物を見ると、フルサイズちゃうし。

これはフルサイズではなくアップライトといいますねんで。(なぜ関西弁)

それはともかく、当然JFKも視察に入った時このピアノを見たはずです。

彼は幼少時、兄のジョセフ共々ピアノのレッスンを受けており、

ボストンの彼の生家にはそのピアノが残されていたという話ですが、

二人とも何かと理由をつけてやめてしまったとか。(男の子にはよくある話ですね)

きっとJFKは艦内のスタインウェイに目を見張り、

「僕もピアノ習ってたんだけど嫌でやめちゃったよ」

などという話を披瀝したのではないでしょうか。

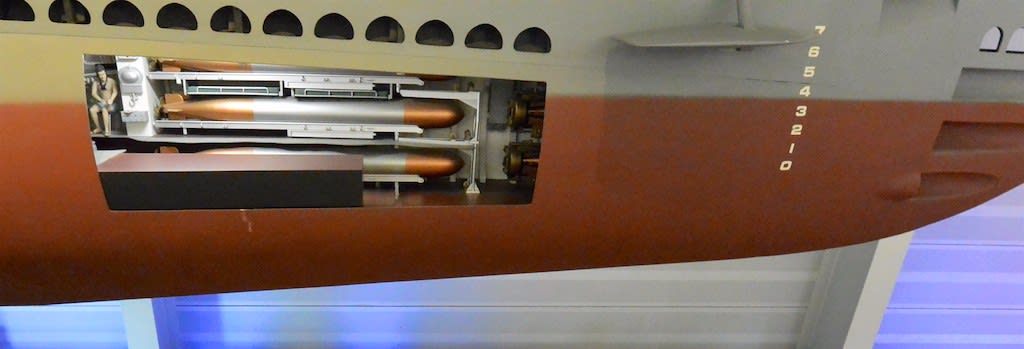

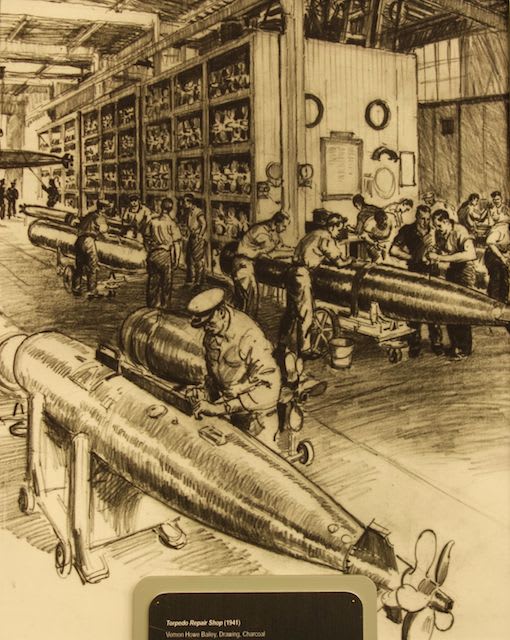

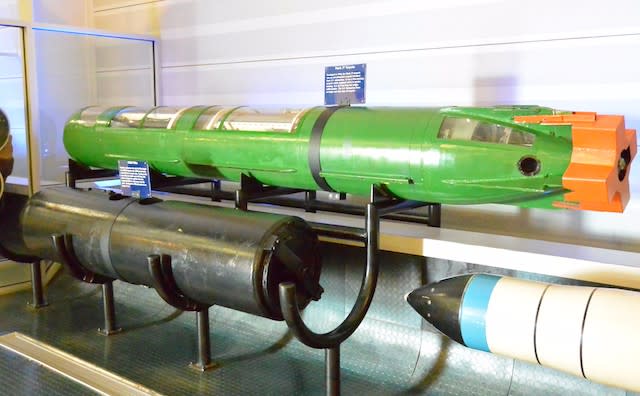

潜水艦に搭載する魚雷各種。

上の緑色のはMk.37魚雷。

1956年から10年間にわたり配備された電動推進式の魚雷です。

圧縮空気で撃ち出すより発射音を大幅に軽減しました。

その下の黒いキャニスターは、Mk49機雷。

機雷原に敷設して航過する船を爆破する感応式機雷です。

上の緑はMk48魚雷。

先ほどの37魚雷の後継型で、これは初期の1972年ごろのタイプです。

1988年からは能力向上型のADCAP型が配備されており、

現在もアメリカ海軍の潜水艦の主装備となっているというもの。

下の白はSUBROC、サブマリン・ロケットです。

核弾頭搭載の潜水艦用対潜ミサイルで、冷戦用に開発され、

1992年までには全て退役しました。

発射後は水中でロケット・エンジンに点火、そのまま水中から飛び出して上昇し、

超音速で飛行して目標付近に到達したら弾頭を分離・投下します。

弾頭は核爆雷として機能し、設定深度において爆発するという仕組みです。

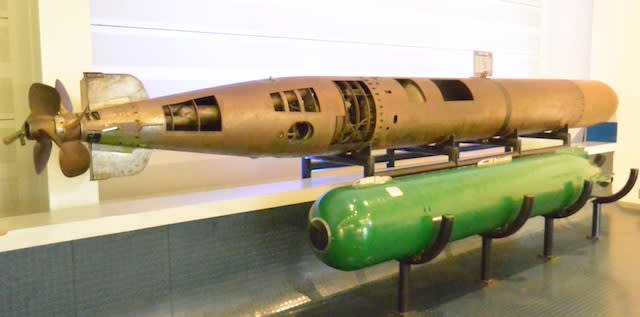

上はMk14魚雷。

第二次世界大戦中に潜水艦で使用された標準的な魚雷です。

当初不具合が多く、命中しても爆発しないことで有名になった魚雷で、

例えば 油槽船第三図南丸(19200㌧)は、ガトー級潜水艦の「ティノサ」が

魚雷12本を発射・命中させて爆発したのが1本だけであったとか、

5本当てて皆不発であったという説もあります。

前線から魚雷不発の報告が相次いだため、ティノサ艦長のダスピットは、

米海軍太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツに直訴して改良を求めたとか。

くだんの第三図南丸は、不発魚雷を船体に突き刺したままトラックに曳航されたのですが、

その姿がまるで髪にかんざしをつけた花魁のようだということで、

「花魁船」

と呼ばれたということです。

おーい、アメリカさん、バカにされてますよ〜〜。

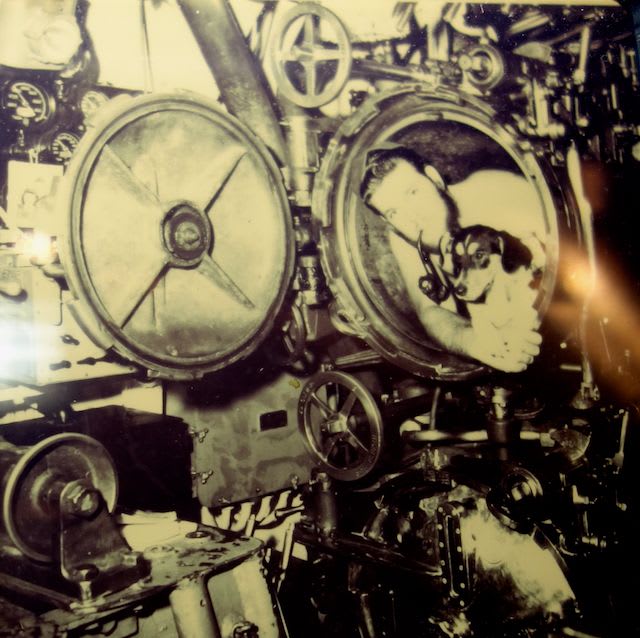

これは何かと言いますと、ここに実物のある世界初の原子力潜水艦「ノーチラス」。

中を見学してその詳細をここでもお話ししましたが、実際に見ることができたのは

この写真でいうとちょうど中央の区画から前の部分だけです。

後ろの部分にはリアクターがあるため、公開しないのだと解釈しました。

「ノーチラス」のマニューバリングルームで機器を触らしてもらっている

リチャード・ニクソン大統領(当時)。

マニューバリングルームは、それこそリアクターとエレクトリックジェネレーター、

エンジン、プロペラの動きをコントロールするところです。

「ノーチラス」の当時のギャレーだということですが、実際の見学では

このような広いギャレーは見なかったように思います。

キッチンにはテレビがあり、今何やら放映されているようです。

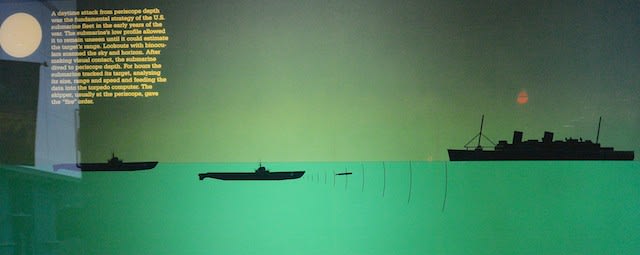

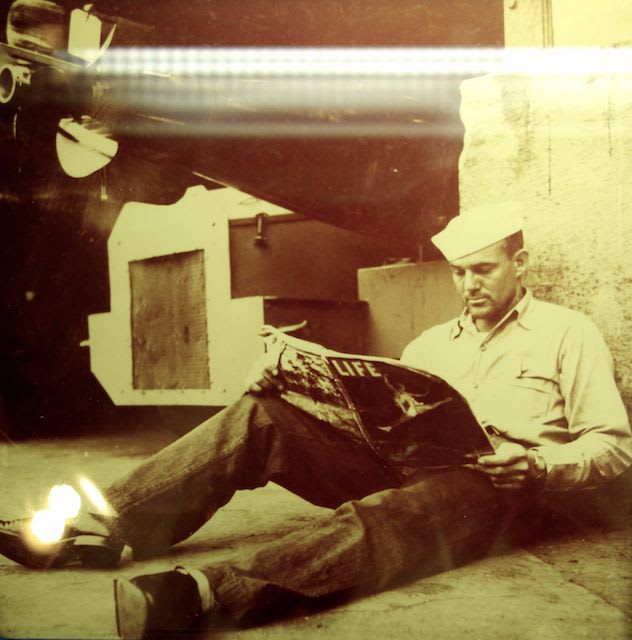

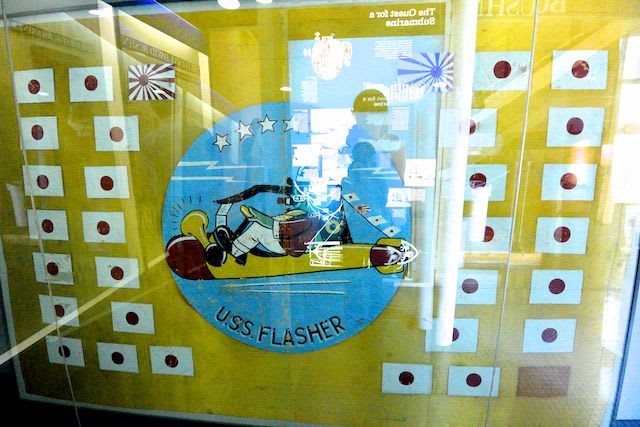

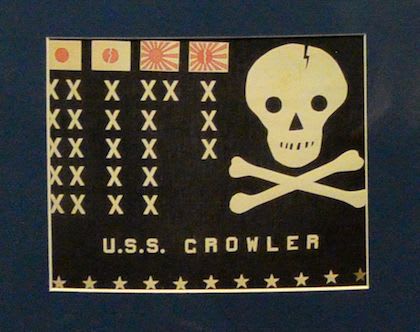

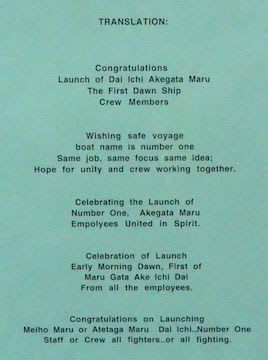

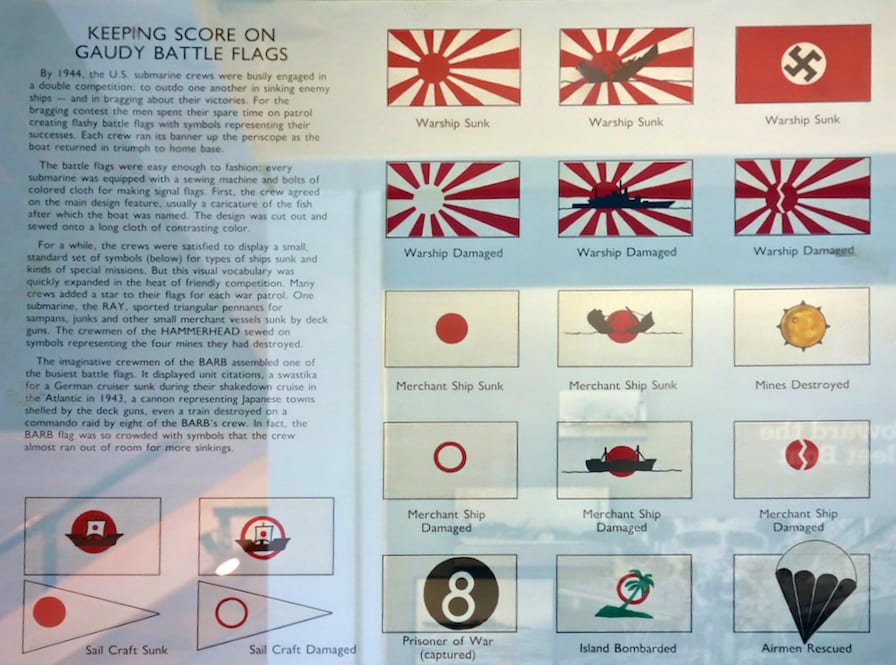

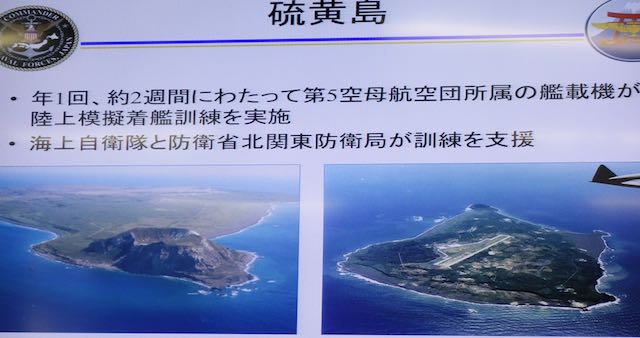

さて、第二次世界大戦の頃の資料とは少し離れた部屋に、

冷戦時代からの潜水艦の資料などが主にパネルで展示されていました。

これは原子力潜水艦SSN 「ピッツバーグ」のバナー。

「ピッツバーグ」はやはりグロトン生まれで、まだ就役中です。

それにしてもこのマーク、なんというか。

いかにも艦長か幹部が趣味で描いて、その権限で有無を言わさず決めた、

みたいなアマチュアリズム溢れるデザインです。

・・最近我が自衛隊にもそんな話があったような気がするぞ。

アメリカの軍艦のマークには、こういう内輪の作品みたいなのが実に多く、

下手にプロに頼むより多少下手でも仲間が描いたのがいいよね!

みたいな感じで採用しているパターンなんだろうなと思います。

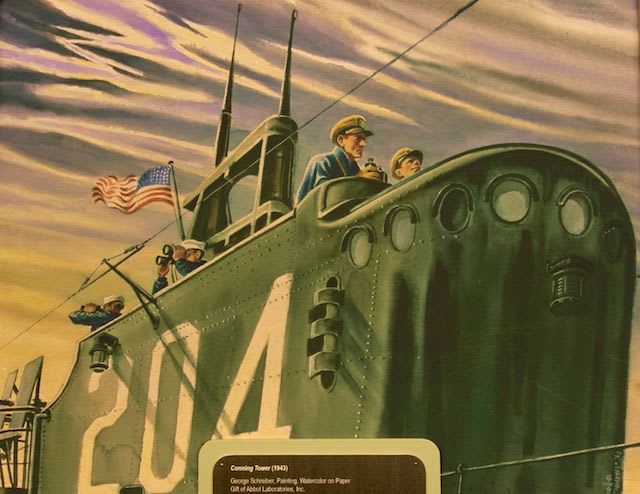

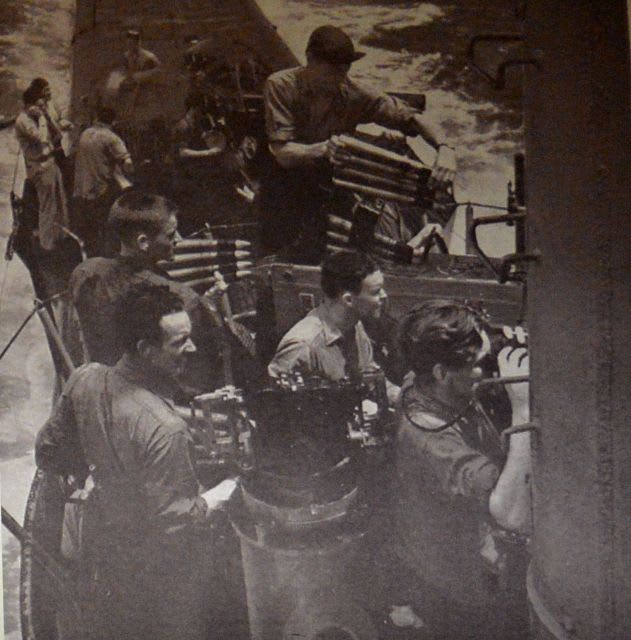

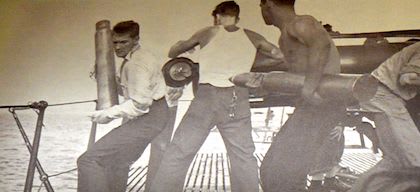

昔から潜水艦は自らを「掃除人」と称してきたものなのですが、

誇らしげに潜望鏡に箒を二本刺して母港に帰ってきた例。

「任務(掃除)終了!」

ここにはその時の箒が寄付され(笑)展示されています。

上に立っている乗員がかっこいいのと、アンテナに

「FURUNO」の文字が見えた気がしたのでアップにしておきます。

アメリカでもこんな昔からこれ使われたんですか・・。

兵庫県西宮市が本社だそうで、 そういえばJRに乗ると見えていたような・・。

なんか小さい時から見覚えのあるロゴだと思ってたらこれだったのか。

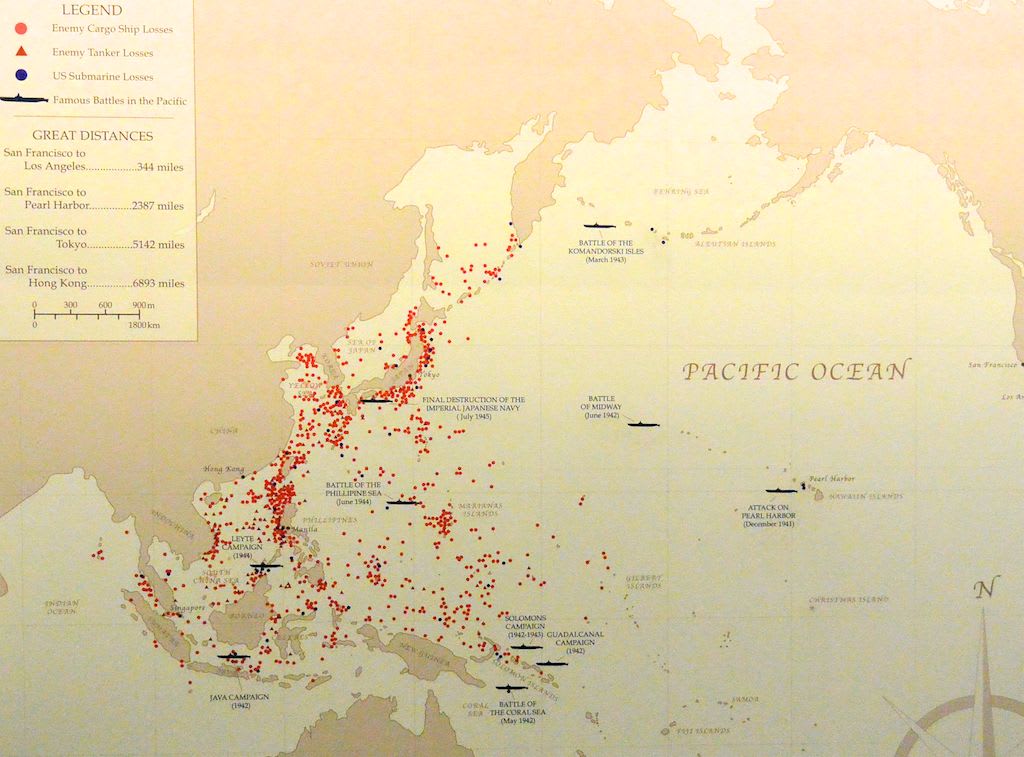

さて、第一次世界大戦、第二次世界大戦と冷戦における

潜水艦戦の概念などを表したパネルもありましたが、それは省略。

弾道ミサイルの飛距離を表したこの世界地図がなかなか面白いですね。

「ポラリス」「ポセイドン」、そして「トライデント」と

だんだん可能な飛距離が伸びているのが一目でわかります。

ここに書かれているトライデントはすでに廃止になった「I」であり、

現行のトライデント II の射程はもっと伸びているということにご注意ください。

ちなみにII の射程距離は推定値 6,000海里(約11,112 km)以上。

って言われてもねえ・・・・。

サンディエゴから撃ったら北朝鮮まで届く感じ? (適当)

これは、弾道ミサイルポラリスの実験を見るJFKの後頭部。

JFK「はえ〜〜」

時に1963年、発射に使われた潜水艦は SSBN-619「アンドリュー・ジャクソン」

( 第7代アメリカ合衆国大統領)でした。

(船乗りにはあまり評判のいい大統領ではありませんでしたが)

この時JFKは軍艦の甲板からこれを見学しています。

この前年、先ほど紹介したエレベーターで「トーマス・A・エジソン」に乗り込み、

ポラリスミサイル搭載の潜水艦を初めて見学したJFKは、

この時初めて実際の発射を見たということになります。

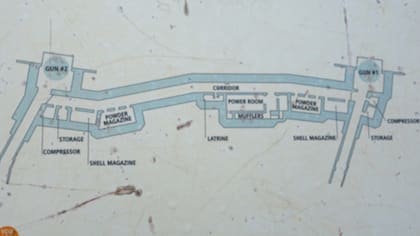

前にもお話しした「フォーティワン・フォー・フリーダム」の写真ですが、

最初のSSBNは16基のポラリスミサイルを搭載しており、

そのミサイルチューブは右のようになっていました。

このミサイルチューブは「シャーウッドの森」と呼ばれていたそうです。

シャーウッドの森→ロビンフッド→弓の名手→ポラリスは的を外さない

ってことでしょうかわかりません><

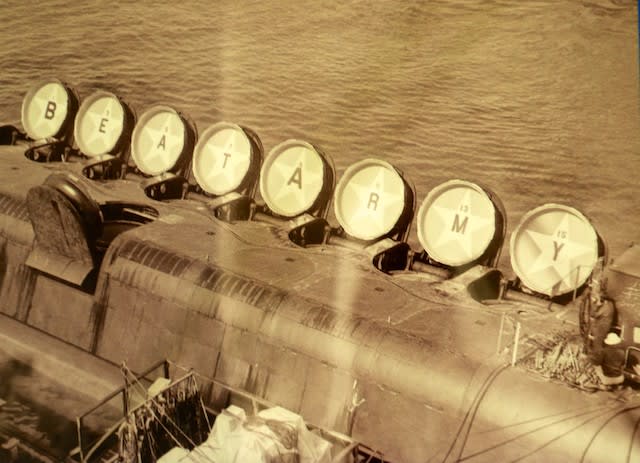

さて、それでは「41」の一つである USBN−635「サム・レイバーン」

が、ミサイルチューブの蓋でいかにも海軍らしい自己主張をかましてくれているので、

これをご紹介してシリーズを終わりにしたいと思います。

皆様、コネチカットに行かれることがあれば、ぜひこの博物館の見学をオススメします。

B E A T A R M Y・・・・・。

あんたらの敵ってソ連だったんじゃなかったのか。

終わり。