何の変哲もない風景ですが、よく見ると・・・・(写真右)

誰が、何のために、どうやって靴を両方電線にぶら下げたのか。

この結構高い(日本より電柱が高い)電線に・・・・・・・・・。

いじめ?

・・・なわきゃない、ここをどこだと思っているのだ。

全米でも平均的知能指数の最も高いと思われる市、スタンフォードであるぞ。

スタンフォードはご存じのように大学の名前ですが、大学の設備や関係者の住居だけで

一つの市になってしまっているのです。

このスタンフォード大学病院のERに先日突撃してきました。

息子がボストンであと一週間を残すところになったキャンプ後半、急に

「サイナス・インフェクションらしいって」

と車に乗り込むなり言うので、

「って、何?」

サイナスって?スヌーピーの登場人物で毛布をいつも持っている子供?

というボケは息子に通用しないので心の中で一人突っ込みながら、仔細に聞くと、

水泳の時間に深く潜ると頭が痛くなる、うつむくと頭が痛くなる、という症状をスクール・ナース

(保健室の先生)に訴えたところ、「Sinus Infectionかもしれない」と言われたとのこと。

帰ってインターネットで調べると「副鼻腔炎」。

日本語でもどんな病気なのかわからないし。

とにかく、疲れているときに発病しやすいということはわかった。

「寝る前のインターネット禁止」

「お風呂で潜るの禁止」

をさっそくいい渡し、ボストンからサンフランシスコまでの飛行機に乗ったときに痛みを感じないよう、

ドラッグストアで症状を訴えて市販薬を買い求めました。

旅行を手配してくれたカード会社に相談すると、やはりスタンフォード・ホスピタルがいいでしょう、

ということで行くことになったのですが、なぜか「初診の場合はERに行って欲しい」

と病院側に言われてしまい、危急の症状でもないのにERに行くことになったというわけ。

何年か前、息子がサンフランシスコで滑り台から落ちて左腕を骨折し、現地の病院

カイザー・プロミネンスのERに駆け込んだことはありますが、あのときは無我夢中だったし。

というわけで、息子のうーん、わりと日本の病院と似ているわ。

この、何とも言えない辛気臭いかんじが・・・・って、 こ、これは・・・?

こ、これは・・・?

なぜ金属探知機がERの入り口に?

空港と全く同じシステムで、左に見えている人がカバンの中もみなチェックします。

「どうしてERに入るのに飛び道具検査があるんだろう・・・」

「テロ防止?もしかしたら911の後できたのかもね」

チェックをしてゲートをくぐるときにビジターのVの字が書かれたシールをもらい、服に貼り、

さらに中で着用するマスクをもらいます。

椅子に座ってマスクをしてから周りを見ると、誰ひとりとしてしている人は無し。

貼り紙には「咳をしている人はマスクして下さい」とあり、わたしは黙ってマスクを取りました。

そこで受付を済ませ待っていると、「どうぞこちらへ」と別室に連れて行かれました。

途中、通りかかった診察室に、テレビドラマ「アリー・マクビール」で

一瞬アリーが熱を上げた医師みたいなイケメン黒人の先生が、デスクに座っているのを発見。

うわー、なんだか本当にドラマ「ER」みたい。

「ねえねえ、あの黒人の先生、無茶苦茶かっこよくなかった?俳優みたい」

「ママ、あまりはしゃがないように」

「・・・はい」 ね?日本の病院そっくりでしょ?

ね?日本の病院そっくりでしょ?

息子は12歳なのですが、まだこの歳だと小児科の患者なのですね。

「ここでお待ちください」

と通されたのがこの部屋。

ERなのに、小児科専門のコーナーがあるとは。

昔、某KO病院のERに、息子が突然出先で目が腫れたときに連れて行ったら、

専門外の内科医(しかもなりたてっぽい女の子)が、「アレルギーですね」

いや、それくらいわたしらにもわかります。

だからこの腫れを何とかしてほしいと思って来たんですが、と途方に暮れたことがあったなあ。

まあ、たとえ彼女が小児科であったところで、それしか言いようもしようもなかったのでしょうが。

ここは24時間営業のERでもちゃんと専門医が何人も待機しているようです。

コンピュータが二台(子供向きのTVゲームが入っている)、テレビが一つ。

わたしたちより先に待っていた親子に、先生が来て何か聞いてます。

取りあえず患者はここで担当医師が空くまで順番を待ちます。

息子はこのようなIDバンドを腕に巻きました。

名前の下のA.K.AはAs Known As、つまり「日頃どう呼ばれているか」を書く欄。

アメリカ人は本名でそのまま呼ばれている人の方が少ないみたいですからね。

隣の部屋に寝かされていた5つくらいのヒスパニック系の女の子。

歩けないのかこの大きなベッドごと移動させられていました。

ヒスパニックの女の子って、赤ちゃんのときからピアスをしている子が多いのですが、

彼女も小さな耳にちゃんとピアスが・・・。

フィリピン系かな?

小さい赤ちゃんの場合はIDバンドは足に付けるようです。

ここに置いてあるおもちゃに喜んでいます。

イスラム・インド系。向こうにいるのがコケイジャンなので、まさにここは今人種のるつぼ?

この男の子は、本人の説明によると、ダイブしたとき飛び板かプールの端で顎を擦りむいた模様。

ERに来るくらいですから、結構酷い怪我でした。

おばあちゃんとお母さんが付きそってきていました。

この男の子は左手をどうやら骨折したようです。

痛みは無いようで、彼はあちこちのおもちゃに興味深々であちこちに歩きまわって元気そうでしたが、

お母さんは気ぜわしげな様子であちらこちらにメールをしたりして、大変です。

わかるなあ、これ。

息子が骨折したときも、ちょうど目を離した瞬間だったので、母親のわたしとしては、

「どうしてちゃんと見ていなかったんだろう」と自分を責め続けたものです。

母親って、そういうものなんですよね。

ERにしては無茶苦茶広いと思うのですが、今後さらに拡張する予定があるようです。

実のところ天下のスタンフォードの病院にしては古いんだなあ、と思ったのですが、

どうやら今、スタンフォード病院全体が建て替えにかかっていて、完成は2018年とのこと。

ここで待っていた時間はおよそ一時間くらいでしょうか。

子供が退屈しないように、誰かがテレビを付けていきました。

やんちゃな犬兄弟の冒険物語。(多分)

これを眺めていると、やっとナース、といっても刺青が半袖から見えているおっさんですが、

この、肉体労働者風の看護夫が、呼びに来ました。

通されたのがこの部屋。

息子はこのベッドに座って、わたしは横の椅子に座ってさらにここで待つこと小一時間。

ヒマなので写真を撮ってみました。

椅子に座っているのがナースです。

この時、かれは仕事は無かったらしく、iphoneを見ていました。

彼も、小児科のメンバーなんですよね・・・。

男の子には「よう兄弟、何があったんだい」みたいなノリで声をかけていました。

いろんな意味で日本では決して見られないタイプの医療関係者です。

さて、待っている間、息子はこのようなものを持たされて、質問に答えさせられていました。

「お酒やたばこを摂取しますか」という質問があった模様。

小児科なのに・・・・・。

それにしても、子供にipadで問診票を記入させるとは、アメリカの病院、進んでいます。

皆がこういうツールを、持っていないまでも触ることができるという大前提ですよね、これって。

病院内ではふんだんにipadが活用されているようですが、さらにipad3を導入予定のお報せ。

さすがはスタンフォード、そういえばスティーブ・ジョブズはスタンフォードでしたね。

出身校のよしみでアップルの売り上げに全面的に協力しているというわけかしら。

さて、この辺でドクター登場。

若いころのトム・ハンクスとマシュー・モディーンを足して3で割った感じの爽やか系青年。

部屋に来るなり握手を求めてきました。

「ボストンのキャンプで・・・」

「ボストン?僕はボストンから来たんだよ」

うーん、カイザー・プロミネンス・ホスピタルのERとは随分雰囲気が違うなあ。

日本と違って、症状やいつから、など全てを母親ではなく息子本人に聞いていきます。

「痛みはシャープ(鋭い)?それともダル(鈍い)?」

「傷むのは具体的にどこ?」

「プールに潜ったときとかに、頭を打ったりしなかった?」

よくもまあこれだけきっちりと箇条書きにしたように質問できるものだと感心するほど、

よどみなく聞いていき、その間彼はずっと足を60センチくらい開いて立ったまま。

日本もそうかもしれないけど、救急救命医は体力が命ですよね。つくづく。

よどみなくではありましたが、ものすごく時間もかけて問診が続きました。

診察まで何時間も待つ点は日本と一緒ですが、かける時間は雲泥の差、ってくらい違います。

ひととおり質問が終わって、今度は頭を触ったり、押したりして、

「ここは?」

「こうすると痛い?」

「今どんな感じ?」

膝外腱反射のチェックや、何の意味があるのか、かがみこんで足首を握ったり。

たっぷり時間をかけてのち、

「じゃあ、今からわたしはドクター・カーシーとこのことをディスカッションしてきます」

そういって出て言ったかと思うと、五分くらい経ってから

もう二つ三つ質問をしに帰ってきて、また行って、もう一度帰ってきて、とこんな感じ。

ドクターカーシーとやらを、勝手に白人で初老の男性と決めてかかっていたのですが、

「それではドクターカーシーを呼んできます」

彼がそう言って、代わりに入って来たのは、なんとインド系の若い女性。

教授ではなく、オーベンみたいな立場かもしれません。

息子の座っているベッドに座り、ボールペンで話をしながらシーツに意味不明の線を書きつつ、

「フン・・・・」

という感じで自分に納得させるように言うのが癖の先生でした。

両耳に小さな声でハミングして「聴こえる?」というチェックをしたのですが、

後で息子が言うには

「二人とも同じ歌をハミングしていた」

この医局で流行っている歌があるのかしら。

それともこういうときはこの歌を歌うと決まっているとか?

二人とも、ここでしたことは徹底的に症状の訴えを聴くこと。

診断めいたことは一切せず、全てカルテに残し、「本番」の小児科に回すつもりのようです。

アメリカでは医事と薬事が別に機能しているのか、日本のように「痛みどめ出しましょう」

などと簡単に薬を出してくれないと聞いたことがあります。

インフルエンザで行ったとしても、薬も注射もしないので、日本人には物足りない、

という話だったのですが、ここはERなのでさらに「副鼻腔炎かもしれない」とも言いません。

二人の問診が終わり、そのまま病室にいると、

(ここでは外来でも診察室に入るのではなく、医者やナース、

支払いと保険についての質問をする事務員、全て向こうの方から部屋に来る)

肉体派?のナースが来て「診察は終わったけどもう少しかかるから」

と、へやにあったテレビの操作法を教えて出て行きました。

ここのテレビにセットされているのは、全て子供向けの映画など。

そして、20分くらい待っていると、ナースが書類を作って持ってきました。

疑われる病気についての知識について、どんな治療が今後行われるか、次の予約の取り方など。

実にシステマティックで分かりやすい医療だと感心しました。

おまけに、次の予約は病院の方から電話がかかってきて、日にちが決まると今度はeメールに

小児科への行き方はもちろん、今工事中なので時間に余裕を見て、とか、少し早めに来てとか、

懇切丁寧に知りたいことが書いてあります。

今回の治療は旅行傷害保険でカバーされるので、結局こういった医療費がいくらになるのか、

わからないまま終わってしまいそうなのですが、話に聞くと、アメリカの医療は非常に高額。

息子が骨折したとき、取りあえず予約なしで(今回は会社が書類を送ってくれていた)

ERに飛びこんだのですが、息子が激痛に泣き続けるのもお構いなしで、

受付は延々と支払いについて質問を繰り返し、コンピュータをいつまでも操作し、

「自費で払ってわたし自身が保険会社に請求します」

と言っているのに、何が問題なのか全く治療に入ってくれないので困り果てたものです。

全く何のためのERだ、と言いたい気分でしたが、

つまりお金の払えない者は、例え死にかけていても絶対に治療はしない、

というアメリカの病院として当然の対応であったわけです。

さて、最初に待った部屋に行く前、一般成人患者の診察室の並ぶ廊下を通り抜けたのですが、

まるでテレビドラマ「ER」のような光景を目撃していしまいました。

ベッドに半身を起して、傍らの男性と抱き合って泣く女性。

どちらもどうやら東洋系のカップルでした。

「あれ、なんだったんだろうね」

待っている時間、暇なので息子にふと呟くと、

「多分ベビーが女の人のお腹の中で死んだんだよ」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

いや、わたしもそうではないかとちらっと思っていましたけどね。

12歳の男子がこういう答えを即答するというのも、少し驚きです。

どこでこういう知識を仕入れてくるんだろうなあ。

こんなのとか。

こんなのとか。

こんな感じで、緑のトンネルを抜けて行くようになっています。

こんな感じで、緑のトンネルを抜けて行くようになっています。 夫婦でウォーキングする人たち。

夫婦でウォーキングする人たち。 この杖をついて歩いている老人も常連。

この杖をついて歩いている老人も常連。

この土手の上を歩くのが大好きです。

この土手の上を歩くのが大好きです。

掲示板のお報せ。

掲示板のお報せ。

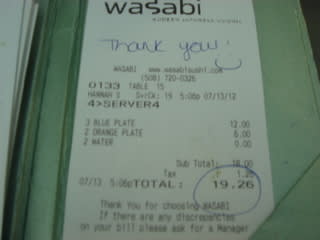

稲荷。「イナリポケット」。

稲荷。「イナリポケット」。 このあたりから怪しいものが続々と登場。

このあたりから怪しいものが続々と登場。 レインボー・マキ。

レインボー・マキ。 スプリンクル・ロール。

スプリンクル・ロール。

カリフォルニア・ボルケーノ・ロール。

カリフォルニア・ボルケーノ・ロール。

シュリンプ・テンプラ・ロール。

シュリンプ・テンプラ・ロール。 タイソンズ・ロール。

タイソンズ・ロール。

サシミメニューには、驚いたことにホッキガイがあります。

サシミメニューには、驚いたことにホッキガイがあります。

これですよね?

これですよね?

どこかで見たような気がする飛行機の窓・・・。

どこかで見たような気がする飛行機の窓・・・。

和食の機内食。

和食の機内食。

プス・イン・ブーツ。

プス・イン・ブーツ。 ザ・アーティスト。

ザ・アーティスト。 ローガン空港。

ローガン空港。

ポーズを取ってくれました。

ポーズを取ってくれました。

最初は20メートルの距離にいました。

最初は20メートルの距離にいました。