「ドゥーリトル」という名前の道がある、このオークランド航空博物館周辺。

アメリカ人にとってドゥーリトルはあの大戦での英雄である、ということを

前エントリでお話ししたわけですが、一体なぜこの人物がそれほど神格化されているのか。

それは何と言っても、緒戦敗退続きだったアメリカが巻き返しのために

中国本土から日本の本土を攻撃する「ドゥーリットル空襲」の指揮官であったからでしょう。

ここオークランド航空博物館には「ドゥーリトルルーム」がありました。

ジェームス・H・ドゥーリトル准将の偉業を讃えるコーナーです。

ここオークランドには名門大学UCバークレーがありますが、ドゥーリトルはここの卒業生。

MIT、マサチューセッツ工科大学で航空工学の博士号を取っていますから、

優秀な人物であったことには間違いないでしょう。

左はベルリン空爆を指揮したヘンリー・マムフォード少佐。

第二次大戦の空爆ブラザーズですね。

ところで。

日本ではとかく後半の旗色の悪くなってからの戦況だけが日米戦だと思われがちですが、

真珠湾に続きしばらくの間、日本は実は勝っていたのです。

伊潜を使った西海岸への本土空襲は、今まで自国を空襲されたことのないアメリカ政府と

国民にとって衝撃でした。

そこで、国民の士気を高め、流れを変えるための象徴的な「一発逆転」が必要になった政府は、

日本の本土、しかも首都東京を航空隊によって空爆することを計画します。

この計画は、空母から艦載機で東京を空襲し、その後は中国大陸まで逃げてくる、

という、非常に無茶な作戦でした。

これは成功すれば勿論その勇気を称え、たとえ失敗してもその犠牲を元に、

敵国への憎しみを煽り国民に闘争心を掻き立てることができる、

いわば「スケープゴート」のような作戦だったとわたしは思っています。

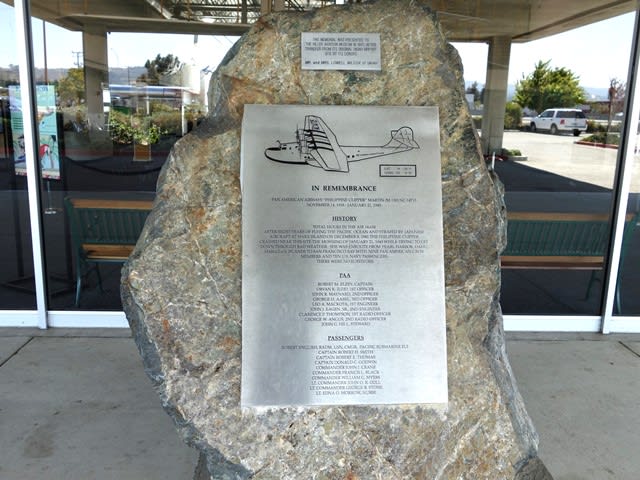

U.S.S ホーネット

1942年4月18日、

ジミー・ドゥーリトル少佐率いる80名の乗員を乗せた16機の陸軍機B‐25は

ここから飛び立った。

最初に成功した東京爆撃である。

先日アラメダの「ホーネット」を見学してきましたが、このアラメダは

偶然ですがドゥーリトルの出生地です。

ところでこのホーネットはドゥーリトル隊を輸送したということばかり語られますが、

どうもその後日本の手で沈められたということがほとんどクローズアップされません。

まあ、「ドゥーリトルの偉業を語るコーナー」なのでそれも致し方ありませんが、

そもそもアラメダに停泊している「8代目ホーネット」でも、7代目の最後については

ほとんど展示物では触れられていません。

アメリカ人は沈没したフネそのものをアツく語ったりはしないみたいです。

むしろ、あまり面白くないので必要でなければ触れずにおこうという感じ。

日本人が「大和」を伝説にし、神格化しているとすら思われるほどの

畏敬の念をもって今日も彼女のことを語り続けているのとはだいぶ違いますね。

冒頭写真は、由来はわかりませんが、ホーネットの模型の上の意味ありげな旭日旗。

どうやらこれを以て「ホーネットは海軍に轟沈された」と言いたいのか・・・。

しかしアメリカ人には全くわかっていないようですが、

これは海軍旗ではありません(爆)

いや、誤解のないように言っておくと、ここにあるのは確かに軍艦旗なんだと思いますよ。

しかし、十六条旭日旗と軍艦旗の違いなど、ドイツ軍のファッション程に気もとめないアメリカ人、

つまりこの「左右非対称」の軍艦旗を額に入れて展示するときに、

勝手に日の丸が中央に来るように「細工」しちゃったんですね。

この旭日旗の右上アップ。

ほら、折り畳んだ跡が見えるでしょ?

しかも、本来左端の部分を右に折り込んで、つまり上下逆なんですねこれ。

飾るならちゃんと飾れ(怒)

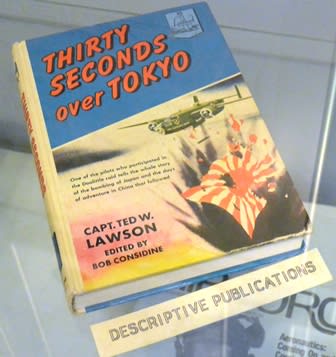

写真とドゥーリトルを扱ったテレビ番組のお知らせ。

左はそのものズバリ、「ドゥーリトル空襲」。

右は映画にもなった「東京上空30分前」。

そういえばあの映画で片足?だか両足を失って帰った主人公は

ローソン大尉といいましたっけね。

あれは生存者の書いた本をもとに作られていたのか。

道理で大甘だと思った(笑)

昔「東京上空30秒前」の映画の感想をこのブログでお話したことがあります。

なにしろこの作戦、中華民国の国民革命軍の支援を受けましたから 、

露骨に中国人を称えあげ「それに比べて日本人は」といった調子の描写が続き、

戦争している当の相手である日本の印象を貶めるために、あえてこういう

対比するかのごとくあてつけがましい表現がされ、

われわれ日本人にとっては当然のことながら非常に不愉快な内容となっています。

アイラ・C・エーカー中将。

B-17編隊を率いてドイツ占領下にあったフランス・ルーアン爆撃を指揮しました。

ドイツ軍とルーアン市民にとっては日本人にとってのドゥーリトルのような軍人だと見た。

A-T6テキサン・トレーナー 。

おそらく隊員の持ち物。

映画でおなじみ陸軍の軍帽。

どういうわけかアメリカ軍人は軍帽を斜めにかぶりますね。

上のエーカー中将(退役後大将)くらいになるときっちりとまっすぐですが、

若い将校は間違いなく斜め被りです。

ああいう「はずし」「くずし」がアメリカの若者にはオシャレとか粋だったんですね。

わが日本軍においても、若者はそれなりに「いいかっこう」をしたがりますから、

たとえば軍帽のひさしを一生懸命山形にしたり、つぶしたりして、

決められたルールの中でも少しでも着崩してできるだけベテランに見せていました。

わたしは日本人であるせいか、やはり軍服はきっちり厳正に、が美しいと思ってしまうので、

軍帽を斜めにかぶっているアメリカ軍人を見ると

「真っ直ぐに被れ!真っ直ぐに!」

と言いたくなります。

帽子の前の小冊子は「スコアブック」。

ライフル(M1903とM1、そしてブローニング自動小銃M1918A2)の成績表です。

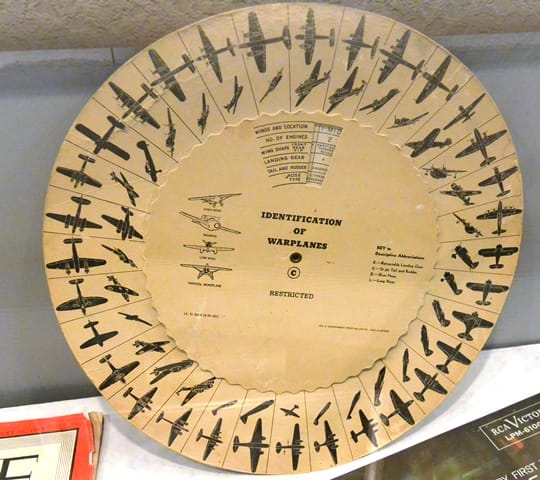

航空機種類の早覚え表。

窓のところには

翼の位置・・・・・・・・・・ミッドウィング

エンジンの数・・・・・・・2

翼の形・・・・・・・・・・・・後退翼、テーパード(だんだん狭くなる)丸型

ランディングギア・・・・引き込み式(retractable)

尾翼と方向舵・・・・・・方向舵2つ

機種のタイプ・・・・・・・ロングノーズ、テーパード

という情報がシルエットの下に書かれています。

おそらく、裏には正解が出てくる仕組みではないでしょうか。

ところで、この情報とシルエットで機種がわかる方は・・・・

まさかいませんよね?(挑戦的)

同じ敵として戦っていても日本軍の資料がほとんどないのにもかかわらず、

この充実したドイツ空軍関係の資料のコーナーを見よ。

なーにが「ざ・ルフトバッフェ(マーク)」だよっ。(笑)

まあ、ドゥーリトルは東京空襲の後二階級特進し、准将に昇進した後、

北アフリカ戦線の司令官に任ぜられていますから、もちろん関係はあるんですがね。

何の説明かと思ったら

「ドイツ空軍の士官の長上着である。

ブルーのウールは秋冬に使用された。

赤いパッチは階級と所属を表す。

左胸ポケットののバッジは鉄十字章、

シルバーのバッジ(パープルハートのような)、

対空砲撃部隊の印である。

右胸の鉤十字が金色なのは戦闘での功績があったことを表す」

だそうです。

やはりアメリカ人、ナチスの制服って実は美しいと思ってます?

ドイツ空軍の軍帽鉄兜。

いちばん右、黄色いパイピングにも意味があるそうですが、

ちょうどガラスが光ってしまって、字が読めません。

ドイツ軍機。

どこかのブログで、プラモデルが趣味という方がここを訪れてその感想にいわく

「作りが雑だ」

どこで調べたのか、作っているのが退役した軍人さんで、趣味にしているらしい、

という話まで書いておられました。

素人のわたしにはこのモデルのどこがいけないのかあまりわかりません。

まあ、ときどき飛行機、傾いていたりするのは気づきましたが。

低速時のエンジン推進力が弱い、コクピットから着陸の際地面が見えない、

燃費が悪く旋回が機敏にできないのでドッグファイトに引き込まれると墜とされる。

そんな欠点満載にもかかわらず操縦するパイロットによっては最大限の武器となった

メッサーシュミットMe 262。

ミグ15について書いた時に、この機体の研究がミグに生かされた、という話をしましたが、

このことと、当初のベテラン搭乗員で十分に能力を引き出すことができたこの機体も大戦末期に

未熟なパイロットが乗って多くの命が失われたことなどと読むと、位置づけとしては

Me262はドイツ軍にとっての零式艦上戦闘機のようなものではないか

とふと思いました。

「空の騎士を名乗っていたドイツ空軍のパイロットはフリーガーブルーズと言い、

グレイの布を裏あてにしたシャープな皮ブルゾンを着用していた」

ドゥーリトルルームなのに気合を入れてドイツ軍ファッションの解説をする

オークランド航空博物館。

あんたらやっぱりドイツ軍の軍服に対して(略)

「襟章はなく、肩に航空隊所属搭乗員の黄色い認識章がある。

この星は「Oberleutnant」(中尉)である。

ドイツ軍では事情の許す限りネクタイを着用することが個人に要求された」

ほう、この辺がアメリカ軍の士官に求められたのと同じであると。

日本海軍だって第三種ではネクタイ着用だったんだぞ。

張り合ってどうするって話ですが。

この小説は、

「インゲ・ベルガーの救難飛行報告書」

ではないかと、大学時代3か月だけドイツ語をやったエリス中尉が翻訳してみる。

ドイツ空軍の若き女性を主人公にした、当時のラノベではないかと思われます。

違っていたらすみません。

そして若き士官が母親の肩に手を置いている写真。

川のほとりの家は自分の生家でしょうか。

このようなものを空軍のパイロットは携えていた、ということです。

なんかね。

こういうのを見ても、戦争中在米ドイツ人には日系人のようにゲットーに入れたりされず、

さらにはドイツに原爆を落とすことは計画にもなかった、ということを見ても、

同じ白人種の国に対しては戦争をしても徹底的に相手に対する視線が違うんですよ。

一次大戦の時のように「敵ながらあっぱれ」的なスポーツのような、

敵として戦っても「殲滅」は思いもよらない、という「情け」が見えるというかね。

つまり有色人種として白人種にたてついた最初の人種である日本人は

こういった白色人種至上のそれまでの世界秩序を打ち壊したってことなんですよ。

そういうことを言うと「右翼」なんていう人もいるみたいですけど、これ事実でしょ。

アジアの多くの国が日本のそういう立ち位置を認めてくれているのに、

世界で最もそれを理解していない国が、日本を含む極東4か国だと思います。

異論は認めません。

というわけで、ドゥーリトルルームなのになぜかルフトバッフェのことばかり、

で始まってしまいましたが、この項後半に続きます。

消防機として生きるタイガーキャット

消防機として生きるタイガーキャット

ビントロング

ビントロング