1937年のセント・パトリック・デイ、つまり3月17日。

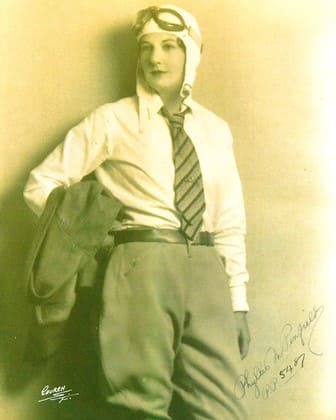

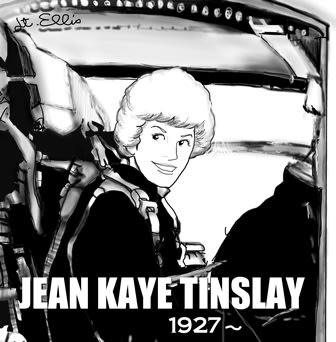

その日、10歳のジーン・ティンズリーは、オークランド飛行場の空を見つめていました。

有名なあの女性飛行家、アメリア・イアハートが、このオークランドから、

愛機ロッキード・エレクトラの「フレンドシップ号」に乗って、

赤道上世界一周飛行に旅立つのを幼い彼女は見ていたのです。

68年後、78歳のジーンは、その歴史的な日のことをこう語りました。

「わたしはあの日のことをいまだにはっきり覚えているわ。

でも、それが大したことだとは全く思っていなかった。

彼女、アメリア・イアハートがわたしのヒーローだったことも特にないし」

アメリア・イアハートは、その歴史的な飛行の途上遭難し、

永久に人々の前から姿を消してしまいます。

10歳の少女にとってもその最後の姿を目撃したという事実は

衝撃であったと思われるのですが、彼女、ジーン・ケイ・ティングレーが

後年パイロットを目指したのはあくまでも誰かの後追いではなく、

自分自身で選び取った結果だったということなのでしょう。

その日からわずか8年後の1945年、それは日本との戦争が終結してからですが、

18歳のジーンは、他でもない彼女自身の意思で、雲を切って空に羽ばたいていきました。

そしてそれからまもなく、彼女は自分の情熱と一生を掛けるべき対象となる

ヘリコプターと出会うことになります。

飛行を始めて6年後、彼女は気球とヘリコプターの免許を取り、

それからというもの数えきれないほどのタイトルを獲得してきました。

南カリフォルニアの”エアロクラブ”は、こう書いています。

「この、『空飛ぶお婆ちゃん』は、同世代のパイロットの中では最も多くの開拓者としての

『初めての』というタイトルを持っているが、実は彼女が公表していないものも多い」

1976年。

彼女は低速プロペラ機ジャイロプレーンの初の資格を取った女性となります。

このジャイロプレーンというのはオートジャイロとも呼ばれる回転翼機です。

ヘリコプターと似ていますが、構造的には全く違う乗り物で、

ヘリが動力によって回転翼を直接回転させますが、

こちらは回転翼は駆動されておらず、飛行は他の動力によって前進します。

前進によって起こる気流を受けた回転翼がそこで初めて回転し、揚力を生むという仕組みです。

現在ではほとんどの実用的な役目はヘリコプターが請け負っているので、

ジャイロプレーンは今ではスポーツ用として存在を残すのみになっているようです。

まあ、ホバリングもできないのですから、あまり実用的とは言えませんよね。

ちなみに日本では戦時中、陸軍が萱場製作所(現KYB)に造らせた

唯一のオートジャイロを「カ号観測機」として採用しております。 カ号観測機

カ号観測機

彼女は、アメリカのヘリコプタークラブ初の女性会長で、最近では、

ロンドンのパイロット・ナビゲーター組合でも最初の女性会長に選出されています。

しかし、そういった「名誉職」を得ても彼女は決して現役から退くことをせず、

それどころか限界にに挑戦するだけの向上心と気力をいつまでも持ち続けていました。

70代後半にもなると、人間、普通に体のあちこちに、ガタが来るものです。

ジーンもまた例外ではなく、78歳の時に彼女は股関節置換手術を行いました。

しかし彼女が並の老人でないところは、退院わずか6週間後に航空ショーに出演してしまったことです。

アサートンにある快適な住まいの、花の咲き乱れるバックヤードののデッキチェアで、

退院した78歳のお婆ちゃんが空を見ながら考えていたのは、

翌週サンカルロスのヒラー航空博物館で行われる「ヴァーチカル・チャレンジ・エア・ショー」

で乗る、「スカイクレーン」、シコルスキーS−64のことでした。

「空飛ぶクレーン」の名を持つこの ヘリコプターは

全長21,41m、搭載量9,072kg。

平均的なヘリコプターが大きなものでも全長12メートルであることを考えると、

このスカイクレーンは、まるで巨獣のようなものです。

「最初にこれを飛ばしたのは、1968年、ラスベガスだったわ」

ジーンは回顧するようにこういうのでした。

「小さい家なら、一軒丸ごと持ち上げられるのよ」

そして陽気に手術の後の懸念を笑い飛ばしました。

「飛べるわよ。

医者だって、”よじ登ることさえできれば操縦くらいわけないだろう”って言ってたわ」

”just-try-and-stop-me"

「止められるものなら止めてみろ」というニュアンスだと思うのですが、

まだ女性の操縦するのは、せいぜいHoover(アメリカの掃除機会社)

であった時代に、飛行家のキャリアを始めることを決心したことそのものが、

just-try-and-stop-meでした。

サンフランシスコの子供時代、彼女の部屋はモデルプレーンで埋め尽くされ、

そして少し大きくなると、4人の仲間でバイパー・コマンチを所有していました。

そんなTシャツの胸には

”Love me, love my airplane"

と書かれていたそうです。

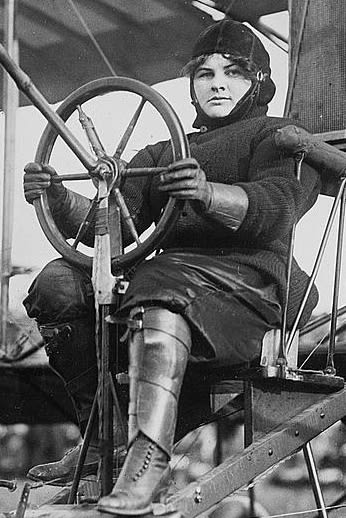

しかし、当時においても社会の、口紅をつけたパイロットに対する扱いはひどいものでした。

彼女の最初のヘリコプターの教官は、彼女に向かってこういったそうです。

「コクピットなどで一体何をやっているんですか?台所に戻りなさい」

言うまでもなく、彼女がその教官と一緒に飛んだのはそれが最初で最後でした。

1951年に彼女はパンナムのパイロットに応募しますが、採用面接で彼女は

スチュワーデスになることを勧められます。

「そんなこと考えてみたこともありません」

それが彼女の答えでした。

そういうわけで、飛ぶことは彼女にとって「高くつく趣味」にならざるを得ず、

仕方なく彼女は週一回カリフォルニアの飛行場の周りを飛ぶしかなかったのです。

テクニカルライター兼エディターとして彼女は忙しく働き、その合間に結婚もします(笑)

32歳のとき彼女は5人の子供を持ったやもめ男のティンズリーと結婚し、

本来の「ケイ」姓にティンズリーを名乗るようになります。

「夫は私が飛ぶことを嫌っていたけど、やめろと言われたことが1度もないわ」

彼女は商業パイロットではなかったのですが、航空界で「同好の士」を見つけます。

彼女が活動していたグループはいくつかありましたが、そのうちの1つが

「ウィリー・ガールズ」で、

1955年に結成された女性ばかりのヘリコプターパイロットによる国際組織でした。

ウィリーガールズの会員メダルは、ハワード・ヒューズによってデザインされました。

ジーンの会員番号は118。

会員番号は150までしかなく、その理由は、ハワードヒューズ自身が、

「150人以上の女性ヘリコプターパイロットが存在するなどありえない」

と思っていたからだそうです。

現在グループに存在する会員数は1348までとなっています。

彼女が最初に飛行機に乗ったのは、アメリアの出発を見送った二年後、12歳の時でした。

その時の気持ちを聞かれて彼女は腕を大きく広げ、そして少しかすれた声で

「それがどんな風だったか書き表すことできる人なんていると思う?」

とインタビュアーに逆に問いかけています。

空を飛びたいという気持ちの源泉には

「誰も到達したことのないところに行ってみたい」

という人間の根源的な欲求ががいつも内在しているのです。

ウィリー・ガールズのメダルだけではなく、彼女がその飛行歴の証として

携えている小さなペンダントは、Xの形をした金色のものです。

これは、彼女が試験パイロットであるということを示しています。

NASAのプレスリリースによると、1990年、彼女は

世界で女性初のティルトローター機のパイロット

となっています。

90年というと、ジーン・ティングレー64歳。

その前年には典型的なティルトローターシステムを備えたあのオスプレイが初飛行しています。

ごく一部の方々が猛烈に反対しているオスプレイ、もう運用開始からこんなに経っているんですね。

さらにNASAのリリースによると、VTOLローター機であるベルXV−15も、

同様に世界で初めて女性として操縦しています。

堂々たる経歴を長年にわたって積み重ねてきた彼女は、

世界中で行われる世界のヘリコプター選手権ではいつも審査員をつとめ、

「グローブ・トロッター」として走り回っています。

航空界で彼女を知らぬものはなく、顔の広いことでも有名です。

世界中の空港に現れる彼女を、仲間は愛情込めて

「エアポート・グルーピー」

と呼んでいるのだそうです。

彼女があるときカウアイ島からオアフの病院まで救急輸送をしたとき、

二人のパイロットはどちらも女性で、看護師は二人とも男でした。

しかし今日も、デモンストレーションでいつものようにコクピットに座る彼女に、

レポーターが驚きを隠せないといった様子で訊ねます。

「こんなたくさんのスイッチやレバーを、どうやって理解し操作するのですか?

彼女は肩をすくめて、

「自動操縦よ」

「女性なのに」という逆説から彼女が解放されることは一生ないのかもしれません。

マリオット

マリオット