この「女性パイロット列伝」は、いわばわたしの「趣味」の範疇であり、

冒頭の肖像を含めて内容も非常に楽しんで制作しているため、

実はストックが今年の夏掲載分まであります。

しかし今日はその掲載予定を変更し、急遽制作した内容を挟むことにしました。

というのは、トルコの駐在武官を務めたことのある或る海自幹部の方から

「わたしが赴任していたトルコの女性パイロット、

サビハ・ギョクチェン SABIHA GÖKÇEN

について書いてほしい」

というリクエストを頂いたからです。

基本的にブログへのリクエストと自衛隊関係のお誘いは断ったことがないわたし、

そのどちらの条件もある意味満たす御依頼に喜んで応えさせていただいた次第です。

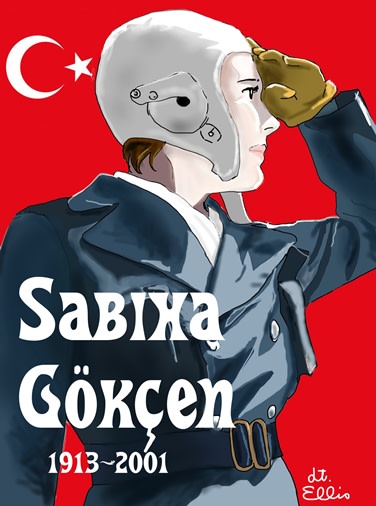

特別仕立てらしい白の飛行帽、ブルーの飛行服の彼女の肖像のバックには

「新月旗」「月星章旗」と呼ばれるトルコ国旗をあしらいました。

この旗は、トルコ革命において革命派の重要なシンボルとなりました。

トルコという国について、わたしたち日本人はあまり知識がありません。

有名なトルコの偉人の名前を言えるか?

宗教は何で、通貨は何が流通しているか?

そもそも地図ですぐにその場所を示せるか?

少し前、来日しているメキシコ人が日本人に

「メキシコというと何を思い浮かべるか?」

と聞いて、それをYouTubeにアップしていましたが、その答えが

「暑い」「タコス」「ソンブレロ」「サボテン」

などというものだったため、メキシコ人はそのステロタイプな答えに

大いに失望して(特に、別に暑くないんだけどという声多数)いたものです。

しかしたとえばこれを「トルコ」でやった場合、おそらくはメキシコ以上に

日本人にはその明確なイメージは湧かず、せいぜいが

「ベリーダンス」「ケバブ」

という単語が出るくらいで、トルコ人はメキシコ人以上に失望するでしょう。

とはいえ、日本をお題にこれをやってみたところで、どこの国も

日本人が満足するような答えを出してくれるとも思えませんが。

しかしもしこういう質問をされたとき、あなたが海軍のことや

外交史に詳しければ、きっと

「エルトゥールル号」

というトルコのフリゲート艦が和歌山沖で遭難し、日本人が被災者を介護し、

遺体を回収し、 生き残った乗員を軍艦「比叡」「金剛」がトルコまで送っていった、

という話を挙げるかもしれません。

さらにあなたが「坂の上の雲」のファンならば、このときに2隻の軍艦に乗っていた

海軍兵学校17期の少尉候補生の中に、秋山真之がいたということもご存知でしょうか。

この事件以来日土関係は大変良くなり、一時トルコでは子供の名前に

「トーゴー」と付けるのが流行ったほどだといいますが、トルコがこの件で

日本という国をいかに評価してくれていたかを日本人が知ることになったのは

何と事件から95年後のイラン・イラク戦争のときでした。

このブログに来られるような方であれば、きっとご存知の逸話だと思うのですが、

いつかは書いておきたかったので、概要をここで述べておきます。

イラク・イラン戦争が始まって5年目の1985年、サダム・フセインは突如

「今から四十八時間後に、イランの上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」

と宣告しました。

企業から派遣されていた在土日本人とその家族はそれまでに脱出するべく

テヘラン空港から飛行機に乗ろうとしましたが、すでに普通便は満席。

世界各国は自国民を救うべく、専用機を向かわせ、国外に出し始めていました。

しかし、日本政府は何もできませんでした。

本来ならば、政府は軍用機を向かわせるのが最も確実な方法ですが、

我が国の場合、世界に誇る平和憲法のおかげで()それは不可能でした。

当時は自衛隊の海外派遣が禁じられていたからです。

後から野党に責任を追及されるとかそんなことばかり心配する

日本政府は、超法規措置を取ることも全く検討しませんでした。

当初政府は某JALに救出を要請しました。

しかし、JALは「機材と乗員の安全が確保できない」という

ごもっともな(笑)理由できっぱりとこの申し出を拒否。

他国への救援要請もうまく行かず、邦人たちに絶望の色が濃くなってきたとき、

彼らの元に二機の飛行機が到着したのです。

トルコ航空の飛行機でした。

オルハン・スヨルジュ機長らの操縦するトルコ航空機が日本人215名全員を乗せ、

成田に向けて空港を飛び立ったときには、タイムリミットの1時間15分前でした。

日本人は当初トルコ政府の異例の計らいに首を傾げたそうです。

トルコ航空の二機が邦人のために使われたので、トルコ人の多くは

陸路で脱出することになったのですが、国民より日本を優先したこの処置に対し、

なぜそうまでして、と訝しむ日本人たちに当時の駐日トルコ大使は

「トルコ人はエルトゥールル号の恩義を忘れていない」

と誇らしげに説明しました。

日本では遭難現場の串本町民以外には知る人ぞ知る歴史となっていたこの事件は、

トルコでは代々語り継がれ、教科書に載っているくらい有名な話なのです。

日本への親近感を幼い頃からこの逸話によって抱き続けてきた国家指導者たちは、

非常時であるからこそその話を思い出し、

「今こそ日本に恩返しをする時である」

と誰言うともなく措置をを決定したのでしょう。

さて、前置きがあまりにも長くなって申し訳ないのですが、本日の主人公、

サビハ・ギョクチェンにたどり着くのに、ぜひこれだけは話しておかねばなりません。

もう少し御辛抱下さい。

サビハ・ギョクチェンと検索すると、まずその名の空港が出てきます。

つまりこの女性は、空港に名を残すほどの偉人だったということになります。

当ブログ「女流パイロット列伝」シリーズでいうと、彼女は

「世界最初の戦闘機パイロット」

というタイトルを持つ飛行家です。

しかし、彼女がトルコの偉人という扱いを受けているのは

世界最初の女性戦闘機操縦者という理由だけではないのです。

エルトゥールル事故のあと、遺族のために寄付を募り、それを持ってトルコに渡り、

現地の熱烈な歓迎を受けているうちに、勧められるまま

トルコに永住してしまった日本人がいました。

実業家で茶人の山田寅次郎(宗有)がという人物です。

彼はトルコで士官学校の日本語と日本の教授をしていたのですが、

その生徒に

ムスタファ・ケマル・アタルチュク

という士官候補生がいました。

後のオスマントルコの将軍、トルコ共和国の元帥、初代トルコ大統領、

そして、サビハ・ギョクチェンの父親です。

もっとも、サビハは本当の娘ではありません。

アタルチュクに実子はなく、彼は

死亡した戦友の子を養子として十数人を家族とした

と言われており、彼女はそのうちの一人でした。

12歳のときに「哀れな暮らし」をしていたところを見出され、

大統領の養女となったサビハは、

そのときに「空」を意味する「ギョクチェン」姓を名乗るようになります。

トルコ最初の航空協会、そして航空学校を設立したのは、勿論のこと

パパであるアタルチュクだったわけですが、彼女はその開校式についていき、

そこで見たグライダーやパラシュートに強く惹かれ、

飛行士になることをその場で決意した、ということになっています。

そしてその場で大統領が関係者に言った

「うちの娘がやりたいといっておるのでよろしく頼む」

と鶴の一声で、彼女は航空学校に入学することが決まり、

22歳にしてパイロットへの道を歩き始めたのでした。

そしてすぐさまソ連に留学し、7名の男子留学生と共に訓練を受け、

翌年に飛行機の免許を取っています。

このように飛行家になることは彼女の希望であったということに

「公式には」なっているのですが、それだけでもなかったようです。

12歳のサビハは最初に大統領の目に留まったとき

「勉強させてほしい」

と直々に頼んで、その後アメリカンスクールに入学したのですが、

その後健康上の理由で中途退学していました。

父親であるアタルチュクが、彼女の学問での自立はもう不可能と考え、

新たな可能性を与えるために道をお膳立てしたとも考えられます。

しかし教育課程では大統領の娘であるからといって、特に彼女が

別の扱いを受けていたということはなかったようです。

もしかしたら大統領には非常にたくさんの養子がいたこと、

そして彼らの学校の成績を気にする厳格な保護者だったことも

彼女のこの扱いに影響していたかもしれません。

そしてソ連から帰国した彼女にアタルチュクは彼女に

「戦闘機パイロットになるように強く」

奨めました。

日本語wikiだとここは「迫った」になっていますが、英語では urged her。

いずれにしても「しきりに奨めた」「急がせた」のニュアンスです。

なぜアタルチュクが彼女を戦闘機パイロットにすることに

こんなに熱心だったのかはどこにも書かれていないのでわかりませんが、

独立戦争と革命の指導者で、自分の信念で一国のトップとなった彼にとって、

その娘にも「世界一」のタイトルを持つ英雄が相応しい、と考えたのでしょうか。

自分の部下や有望な士官を婿にして自分の娘に人並みの女としての幸せを、

とは決してならないのが、いかにも非凡な人間らしい考えであり、

何度も言いますが、彼女が実子でなかったからということでもあろうと思われます。

こうして父親であり大統領である絶対的な影響者の命を受け、

彼女は戦闘機パイロットを目指し、空軍士官学校の飛行過程に入校します。

飛行学校では、爆撃機と戦闘機を平行して学び、スキルを磨きました。

彼女の生涯における飛行時間は8000時間を超えますが、その間、

彼女が操縦した飛行機の種類は実に22種類を数えます。

空軍のパイロットとしてのデビューは、1937年の「デルシムの乱」でした。

これは少数民族の起こした蜂起でしたが、彼女は自ら名乗りを上げて爆撃機で参戦。

参謀部の報告によると、逃亡する50人の山賊に50kg爆弾を投下し、

重大な損害を与えたとされています。

さらに翌年の1938年には5日間で5日間でバルカン諸国を単独で周遊飛行し、

各地で大歓迎を受けました。

この飛行に、当初彼女は整備士を同行させることを希望していたのですが、

普通であれば娘の身を心配するはずの父親はそれに猛反対しました。

「女が一人でやるから意味があるのだ。

男がいれば実績はすべてその男のものと報道される」

というのが理由で、サビハはそれに説得され従ったそうです。

どうも、アタルチュクにとってサビハはいわゆる「肉親」としての娘というより、

なんというか・・・

「チーム・アタルチュク大統領」

の構成メンバーのように考えていたのではないかという節すらあります。

「大統領の娘としての特別扱いはその教育課程では受けなかった」

と先ほど書きましたが、そもそも彼女は士官学校を出ておらず、

つまり身分としては軍人ではない、一般人です。

そういえばこの国民的英雄にしてトルコ人の「永遠のヒーロー」

(英語では女性でもこのようなときにはヒーローという)には

士官学校の飛行過程で学んだにもかかわらず、階級がありません。

つまり軍人ではない、一般人の身分で戦闘行動にも参加していたわけで、

実際にも軍側では実は彼女の扱いに「戸惑っていた」という噂もあります。

つまりこれが大統領の娘であらばこその「特別扱い」だったということです。

彼女が名乗っていた「ギョクチェン」ですが、これは本人ではなく

周りの誰かによって与えられたものだそうです。

もしこの「空」を意味する名前がアタルチュクの命名によるものであれば、

彼はかなり早くからサビハに「空を飛ばせる」ことを考えていたことになります。

「世界初の女性戦闘機パイロット」

は、もしかしたら英雄アタルチュクの伝説の一環として

その父親によって考案され、創造された存在だったのかもしれません。

彼女は現役引退後、自分がかつて学んだ「ティルクシュ(トルコの鳥)」飛行学校の

教官を務め、航空協会の理事としてトルコ航空界の発展に努めました。

晩年には自伝も書いていますが、そのタイトルは

「A life Along the Path of Ataturk」(アタルチュクの道を歩んだ人生)

といいました。

彼女がその偉大な父親無しには自分もなかったと思っていることが

何よりもよくわかるタイトルであり、もしこの庇護者に拾われなければ

戦闘機などに乗ることなどまずなかったであろうと

誰よりも本人が痛切に感じていたらしいことを窺わせます。

彼女は死の直前、あるインタビューで

涙ながらにアタルチュクのことを語り、さらには

「トルコ共和国を設立した人物に対して名誉を毀損しようとする」

最近の世情について、強く不満を訴えました。

彼女に取ってアタルチュクは義父というより偉大な指導者であり、

カリスマであり、無謬の、絶対神のような存在だったのでしょう。

2001年3月22日、サビハ・ギョクチェンは入院していた軍医学アカデミーで、

88歳の生涯を閉じました。

彼女の名を取って付けられていた「サビハ・ギョクチェン空港」は半旗を揚げ、

時の大統領は

「アタルチュクの養女であるという名誉に加え、彼女は現代トルコの女性の

象徴としてトルコの人々によってこれからも記憶されるであろう」

という声明を出しました。

1996年にアメリカ空軍の発行した

「20人の歴史的飛行家」

には、男性飛行家と共にサビハ・ギョクチェンの名が挙げられているそうです。

ところで お題はトルコですか、確かに親日家が多いと聞きますが

逆はどうも今一つですね。

5/10は御殿場の米海兵隊のキャンプ富士でケバブ食べてきました。

http://plaza.rakuten.co.jp/vajra33/diary/201405110000/

ベリーダンスは以前 衣装だけ千里の民族学博物館で見てきました。

http://plaza.rakuten.co.jp/vajra33/diary/201203010000/

そうそう、トルコ行進曲、トルコ軍行進曲も聞けば知っている人は音楽家でなくても結構いるのではないでしょうか。

中学を中退しているわけですから。

やはりその辺りが大統領であり国父の娘という特別な地位にいたと言うことなのだろうと思います。

いくら英語の資料をあたっても、彼女についてはその父親との関係ばかりが出てきて、

肝心のパイロットとしての腕は実はどうだったのか、というようなことが全く分かりませんでした。

彼女自身も国の英雄にはなりましたが、やはり象徴的なもので「実力」かどうかというと

そのあたりの答えは即ち「軍も戸惑っていた」に尽きるのではないかと言う気がします。

だからといって彼女自身の価値に曇りが生じるとは全く思ってはいませんが。

モルジブに旅行に行ったとき、案外あそこの文化はトルコとかペルシャとかそういうものが

渾然一体となった感じで、夜のディナーショーにベリーダンスのお姉さんが来たりしていました。

トルコ行進曲はモーツアルトですからあまり想像が結びつく人もいないと思いますが、

「ジェッディンデデン」というトルコ軍楽隊の音楽は有名ですよね。

そうか、あれがあったか!

それから、昔日本ではソープランドのことを「トルコ風呂」と言っていた頃があって、

それがなぜ無くなったかというと、日本に留学していたトルコ人の一青年の抗議のおかげだと、

野坂昭如さんの本で読んだことがあります。

しかし、一青年の意見をすぐに名称に反映させてあげるというのも日本人のいいところですね。

トルコの人々はこの件でも日本に好感を持ったのではないでしょうか。

知らんけど。

この話はもちろん知っていましたが、当初

「親切な村民が旧救助にあたった。」ことが感謝されたぐらいの認識でしたが、和歌山県串本の歴史を読んだときに決死の救助活動であった記載があり、より頭が下がる思いでした。

その2:トルコ航空のテヘラン邦人救出大変感動的な事実です。このトルコ航空テヘラン出発の地上ハンドリングを行ったのが現地の日本航空職員で、彼らはトルコ航空出発後陸路でイラン国外に脱出しました。政府もマスコミも日本航空の活動について、航空機を出さなかった事実しか報じないのは残念な気がします。