女流飛行家と言えば?

世間一般の人、特に航空に興味を持たない人なら

「アメリア・イヤハート」

を最初にして最後の名前にあげるでしょう。

以前取り上げたリディア・リトヴァクは、

日本の萌業界でもどうやらおなじみで、

一昔前よりは名前くらいなら聞いたことがある、

という人が増えているようです。

しかし、一般に名前は膾炙していないが、賞をもっとも獲得しており、

最多記録保持者である女性パイロットをアメリカ人で

もし一人だけ上げるとすれば、 この人ではないでしょうか。

ジャクリーン・コクラン。

1938年までには、彼女はアメリカ国内最高の

女性パイロットの地位を獲得していました。

1934年からレースに参加を始め、1937年には

ベンディックス・レース、つまり北米大陸横断の長距離飛行レースで、

唯一の女性参加者でありながら優勝をさらってしまいます。

このときの使用機は、なんと当時最新型の軍用機、

セバスキーP-35.

陸軍が採用した最初の軍用機とされているものです。

このレース終了後、コクピットから降りる彼女の写真が残されていますが、

スマートな体をぴったりとした航空服に包み、

純白のマフラーを風になびかせる様子はまるで映画女優のようです。

さぞかし彼女に憧れる世の男性は多かったのではないかと思われるのですが、

そのあたりの話は後回しにましょう。

彼女はこの男性ばかりの競技者を差し置いて

「最速記録」とともに「最高高度」も記録しました。

その後、

「爆撃機を操縦して大西洋を横断した最初の女性」

となり、幾多の実績に対し、

優秀な飛行士に対して与えられる

「ハーモン・トロフィー」

を通算五回受賞しています。

そして、「スピード・クィーン」、

あるいは「レディ・マッハ・バスター」などと呼ばれました。

これは戦後、女性として史上初めて音速を超えたことから

つけられたニックネームです。

それにしても、1930年代後半、

女性が飛行機に乗るというだけでも珍しいのに、

最新鋭の、しかも軍用機でレースに参加するなんて、

いったいこの女性は何者なんだ?

と読まれた方も、そしておそらく彼女の競争者も思ったでしょう。

ジャクリーン・コクランは1905年、フロリダ州に生まれました。

生まれたときの名前はベッシー・リー・ピットマン。

父親は水車の修理工で、家は決して裕福ではありませんでした。

ジャッキー、いやベッシーはなんと14歳で

海軍基地の整備員であるロバート・コクランと結婚。

結婚式の4か月後に男の子を出産します。

早すぎる結婚にはこの理由があったということのようですが、

この子供は5歳の時に裏庭で一人で遊んでいて

自分で服に火をつけてしまい、悲劇的な死を遂げています。

子供の妊娠がきっかけで結婚したに過ぎない二人が

もはや一緒にいる理由はなく、すぐに離婚になりますが、

「コクラン(Cocklin)」というフランス系の名前が気に入っていたせいか、

彼女は離婚後も名前を変えることはしませんでした。

ひとりになった彼女は美容師として働きだし、ニューヨークに上京します。

・・・・なんというか、典型的な

「野心のある女性の下積み時代」のような経歴ですが、

実際彼女は非常に上昇志向が強かったらしく、

サックス・フィフスアヴェニューにある名門サロンで

働くためにその積極的なパーソナリティと、

なんといっても美貌をフルに利用しました。

さらにそこで働きだしてからは、明確に

「成り上がる」ために 自己研鑽に励みます。

そしてベッシーという比較的もっさりした響きの名前から、

この時期にいつの間にかどこからか引っ張ってきた名前、

ジャクリーヌを名乗るようになります。

ケネディ大統領夫人ジャクリーヌの旧姓はブーヴィエといい、

フランス系移民の家系でしたが、フランス系移民は

ファーストネームもフランス風発音にこだわるところがあります。

やはり同じ名前のイギリス人ジャクリーヌ・デュ・プレもそうですね。

彼女も結婚によって得たフランス系移民の名字に、ファーストネームまで変えて、

つまりルーツをフランスであるかに見えるように「細工」をしたということです。

このあたりの彼女の「自己演出」にも、その野心家の面影が彷彿とします。

そして、ついに彼女の作り上げた

「ジャクリーヌ・コクラン」という撒き餌に超大物がかかりました。

アトラスコーポレーションの創立者でCEOの

フロイド・ボストウィック・オドラム。

世界で長者番付のトップ10には入るといわれる大物です。

14歳年上のオドラムはジャッキーに夢中になりました。

すっかり骨抜きになってしまった男に、彼女はさっそくおねだりをします。

「化粧品会社をやらせてくださらないかしら?」

相手が超富豪ともなると、同じ「お店」でも銀座のホステスなんかとは桁が違います。

ちなみにこのときオドラムには妻がおり、つまり二人は不倫関係でした。

こののち、ジャッキーは同じ調子で

「飛行機を操縦してみたいの」

とおねだりして飛行機免許を取り、それが飛行家になるきっかけとなったわけです。

やってみたら思っていたより面白いのでのめりこみ、

男の財力にものをいわせて新型戦闘機を買ってもらい、

それでレースに出たというわけですね。

こういう事実を知ってしまうと、受賞の数々は彼女の実力というより単に

「彼女の使用機が高額で高性能だった」

おかげではなかったかと、つい意地悪な考えが浮かんでしまいます。

レースの競技者たちも、彼女の正体を知ってからは

「そりゃー最新型軍用機が買えたら、誰だって優勝できるさ」

と鼻白んだのではなかったかとふと考えてしまいました。

オドラムはその後彼女のためにそれまでの妻と離婚し、

1936年、二人は晴れて結婚しました。

オドラム44歳、ジャッキー30歳の時です。

よかったですね(棒)

「ジャッキー・コクラン」を作り上げた後、彼女は徹底的に出自を隠しました。

つまり、自分の過去と、それにまつわる実際の家族の存在を生涯否定し続けたのです。

家族を愛していないわけではなかったらしく、

再婚後所有したあちこちの土地の一つである牧場に家族の一部を呼び寄せ、

金銭的な面倒は見ていたといいますが、家族は

「他人にはあくまでもわたしとの血縁関係はないと言うように」

と彼女から言い渡されていました。

フランス系の名前を持つ富豪の夫人、

マリリン・モンローを(もちろん夫のつてで)顧客に持つ、

化粧品会社の若く美しい女社長、

自社製品「ウィングス」という化粧品ラインのイメージガールで、

自らがその宣伝のために空を飛ぶ。

こんな女性が実はフロリダの貧しい田舎の水車職人の家の出身、

となれば世間的に大変なダメージです。

うーん・・・・なんて言いますかね。

彼女がこの後飛行家としてなした実績の数々も、

こういうバックを知ってしまうと、

お金と彼女の夫のコネと口利きで

何とかなることばかりに思えてきてしまうんですが。

当時の女流飛行家のほとんどが女性であることを

「一見ハンディ、しかし実はプライオリティ」

としていたことを差し引いても、素直に

「実力ある飛行家だった」と思えなくなってきます。

さて、そんなこんなで、飛行家としての実績よりこの玉の輿ストーリーと、

彼女の野心的で冷淡な面ばかりが前半生では目につくのですが、

1940年ごろから、少し様相は変わってきます。

すでに「フライング・タイガース」の投入によって

実質的には日本と航空戦が行われていたアメリカでは、

航空戦力の確保拡大を推し進めていました。

そんな中、もうすっかりセレブリティとなった彼女は、

エレノア・ルーズベルトに手紙を書き、

女性パイロットによる飛行師団の設立を提案します。

陸軍婦人部隊Women's Army Corps (WAC)の始まりです。

1942年には、戦闘を行わない、輸送を中心とした

女子飛行師団を含む部隊が陸軍の補助部隊として設立され、

翌年には独立した組織となりました。

また、コクランはバトル・フォー・ブリテンという女性飛行部隊で、

アメリカからイギリスに航空機を輸送する部隊として、

イギリスまで爆撃機の輸送をしています。

これが最初に書いた、

「初めて大西洋を爆撃機で横断した女性」

のタイトルとなった任務でした。

そのままイギリスで現地を視察し帰国したコクランは、

女子パイロットの育成にあたりました。

彼女はその後、戦争への協力を讃えられ

殊勲賞と航空十字賞を叙勲されています。

ちなみにWAC初の女性指揮官は、テキサスの有力な政治家夫人であり

法律家、新聞編集者でもあるオヴィータ・カループ・ホビーでした。

そもそもの創設のきっかけを作ったパイロットのコクランなのに、

彼女が初代指揮官になれなかったことの理由には

「彼女の出自」があったからではないか。

富豪と結婚した美容師上がりの美貌の女。

数々の彼女の栄光の陰で、やっかみ半分のこんな揶揄が

彼女にはまつわっていたのではないか。

そんなこともふと考えさせられてしまいました。

さて、アメリカではいまだに各種記録保持者であるらしい、この女流飛行家、

ジャクリーヌ・コクランですが、この人の後半生、

「レディ・マッハ・バスター」

が、その前半生の

「貧しいが美しく野心のある女の華麗なるサクセスストーリー」

のせいで、すっかり眉唾なものになってしまいそうな嫌な予感。

はたして彼女のパイロットとしての実力はそのタイトルに相応しいものだったのか。

彼女のタイトルの中で最も人目を引くのはなんといってもそのあだ名の所以となった

「世界最初に秒速の壁を破った女性」

というものでしょう。

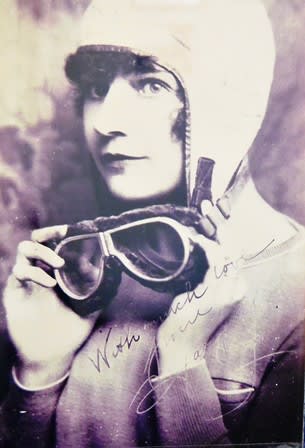

ちょうどそのころのコクランの勇姿。

音速を超えたF-86の翼の上に立っていますが、

左側の男性は誰あろう世界で最初に音速を超えたと(も)言われている、

チャック・イェーガー。

おそらく1953年、彼女が音速に挑戦したころの写真と思われます。

イェーガーが音速を超えたのはこれに遡ること6年前のことですから、

日進月歩の航空界そのものにとっては

それほどすごいことではなかったともいえます。

しかし、F-86セイバーのスペックは最高速度570ノット、1,105 km/h。

この時彼女が出したセイバーの 平均時速は1,049.6km/hというものです。

飛行機の操縦については全くわかりませんが、

いくらセイバーの性能が良くても、

この数字が誰にも出せるものではないことくらいはなんとなくわかります。

ましてや音速を超えたこの女性が当時47歳であったというのは、

どんなに僻目でみても素直に賞賛するしかない快挙であるということも。

この写真はまさにその記録を破ったセイバーの操縦席のコクランとイェーガー。

イェーガは彼女より17歳も年下ですから、 記録達成のときは31歳のはずですが、

少し31歳にしては老けすぎのような気もするので、(コクランも)

後日撮られたものかもしれません。

この17歳違いの「音速を破った男女」は生涯を通して大変親しい友人だったそうです。

彼女が音速を超えた飛行の時、イェーガーは右翼上を伴走?していました。

しかし、この写真のコクランを見る限り、若い時の

「美貌を利用し成り上がった女」という風情とは全く違う、

「航空人」としての面構えになっているとおもうのはわたしだけでしょうか。

大富豪で、実業家でもある有名人の彼女が、これを見る限り

当時普通に行われていたセレブリティには不可欠のしわ取り手術の類を

一切していないらしいことに、逆に不思議な気さえしてしまうのですが、

どうやら二次大戦のころ軍にその能力を奉仕し、

戦後中佐にまで昇進したころから、彼女は

そういう意味での「女」を捨てたのではないかという気がします。

逆に言いますと、もはや彼女は男を利用する必要は何もなくなったわけで。

そして、ひょうたんから駒ではありませんが、「当時の流行」から、

あるいは自己表現の一つの手段としてのめりこんだ航空の世界は、いつの間にか

彼女にとって彼女の世界そのものとなったのではないかという気がしてなりません。

さて、彼女は、また「初めて母艦に離着陸をした女性」のタイトルも持っています。

これは、もう本物でしょう。

離艦だけでも熟練を要するのに、着艦もやってのけているのですから。

さらに「レディ・マッハバスター」と呼ばれるようになったのは、

ただ一度マッハ1を破っただけでなく、その後、ノーストロップ T-38タロンで、

マッハ2

に到達したという実績をあげたからなのです。

このときいったいいくつだこのおばちゃん。

戦時中に女性で初めて爆撃機で大西洋横断をした、という話をしましたが、

ジェット機による大西洋横断の女性初のタイトルも戦後取っており、

そして、わたしは心底驚いてしまったのですが、彼女は男女関係なく、

この世でブラインドランディング(計器による)を行った最初のパイロット

の称号も持っているのです。

その他、

●史上初のFAI( Fédération Aéronautique Internationale )、

国際航空連盟の女性会長

●固定翼によるジェット機で酸素マスクを使用し、

大西洋を2万フィートの高度で越えた最初の女性

●ベンディックス・トランスコンチネンタル・レースに参加した初めての女性

などのタイトルを持っており、もしかしたら彼女にとって

「初めて」のタイトルコレクションは、生涯の

「趣味」だったのではないかとも思えてきます。

その他、彼女の出した記録の中にはいまだ男性パイロット、

もちろん女性にも破られていないものがいくつもあるのだそうです。

おそるべし。

さて、月日は流れて。

先日実に4日分のエントリを費やして、このイェーガーと、

マーキュリー計画の飛行士を描いた映画「ライトスタッフ」について

語ったわけですが、この計画は実質マーキュリー9号までが実地され、

予定されていた12号までの三計画は中止されました。

張り合っていたソ連が女性飛行士テレシコワを宇宙に打ち上げたため、

これに続くマーキュリー13号の打ち上げに、NASAは女性の採用を考えました。

コクランがマーキュリー13のスポンサーであったため、

これを推したのかもしれませんが、その辺の経緯についてはわかりません。

この女性飛行士採用計画には、マーキュリー7の飛行士ジョン・グレンと

スコット・カーペンターが反対の立場をとり、さらにコクラン自身が

その女性飛行士たちの統括をするには、彼女自身に操縦士として知名度がなく、

世間の関心を得られないであろうこともあって、立ち消えになりました。

ついで彼女は政治に意欲を見せだします。

それまで培ったコネクションでアイゼンハワーとの知己を得ていた彼女は

夫の全面協力による選挙運動と、アイクの名前を武器に、

共和党からカリフォルニア議員に立候補します。

1956年、音速を破ってから三年目のことですが、

最終的な総選挙で彼女は敗れ、政治への挑戦は失敗に終わりました。

彼女は晩年まで、この落選について気に病んでいたそうです。

今までやることなすことすべてがうまくいき、挫折を知らなかった彼女が、

マーキュリー計画に続き初めて世の中には自分の思い通りにいかないこともある、

と知った苦い経験だったに違いありません。

まあ、普通の人間はもう少し早くに経験するものだと思うんですけどね。

彼女の物語を始めるにあたって、

「なぜ彼女の名はアメリア・イヤハートと違って歴史に残らないのか」

と書いたのですが、両者の大きな違いは、

飛行家としてのピークで夭逝したか、

山ほど記録や賞を得たが、ピークを過ぎ、晩年はその実績どころか

存在そのものが世間から忘れられてしまったか、

ということに尽きるでしょう。

イヤハートの飛行家としての実績は、はっきり言って

これでもかとばかり長くに亘って飛び続けたコクランには遠く及びません。

しかし、生きて目の前で記録を出し続けるよりも、

絶頂で消えてしまった方が人の記憶には残るというのもまた

人の世の不思議な真実でもあるのです。

コクランは全く無学であったにもかかわらず、天性のカンで

ビジネスをし、それは実にうまくいっていました。

パイロットとしてもこうやって延々と語ってきたように、超一流です。

しかし、わたしも前半に言ったように、彼女の業績の多くが、

超富豪である夫の有り余る資産ゆえに達成可能だったと見る向きは

世間においても同じで、the rags-to-riches (ぼろ布からリッチへ)

成り上がった経歴が彼女の能力そのものによるものでなかったことは、

その評価に味噌をつけた(この場合妥当な表現ではないような気もしますが)

と言えるのかもしれません。

晩年の彼女は有り余る資産を慈善事業に費やし、社会事業を行いました。

自分のことを「ベッシー」と呼ぶこの世で唯一の両親、

しかし彼女が生涯その存在を隠し続けた肉親に対して、

どのように遇していたかまでは彼女のヒストリーには残されていません。

ベッシーの航空免許

ベッシーの航空免許