8時半、起床。

チーズトースト、目玉焼き、ソーセージ、サラダ、牛乳、珈琲の朝食。

食事を終えて、書斎に移動すると、チャイがデスクの椅子の上で寝ている。どいてもらう。

昨日のブログを書く。

家を出ようとするとき、山田昌弘さんから新著が届いた。『希望格差社会、それから―幸福に衰退する国の20年』(東洋経済新聞社)。2004年に出された『希望格差社会』の続編である。鞄に入れて、電車の中で読むことにする。

「私の分析は楽観的なものではない。格差は広がるだけでなく、固定化し、経済的に行き詰まりをみせている。しかし、人々は大きな不満を持つわけでなく、幸福な生活を送っているようにみえる。(中略)特に格差拡大の被害を最も受けているはずの若者の幸福度が上昇している。格差拡大、経済的停滞と人々の幸福度の高まり、このギャップを「幸せに衰退する」と私は表現した。

その秘密は、人々がリアルな世界ではなく、「バーチャル世界」で満足を得る方法を見出だすようになったからと考えている。リアルな世界では、生活は豊かにならず、経済的に越えがたい格差が存在している。しかし、バーチャルな世界に意識を向けさえすれば、平等で希望に溢れている。

バーチャル世界は、人によってその内容は異なる。ある人はペットとの関係に、ある人はソーシャル・ゲームの中での活躍に、ある人はアイドルの推し活に、幸せを見いだしている。バーチャルな世界の広がりが、日本社会にとってよいことなのかどうかは、現時点では判断できない。それでも、リアルな世界で格差が広がる中、格差を埋め、人々に幸せを提供するプラットホームとして機能していることは確かなようにみえる。」(まえがき)

山田さんの分析は興味深いものだが、それを支持するためにはいつくかの留保が必要である。第一に、人々の幸福度が上昇しているというとき、指標とされているのは「現在の生活満足度」である。「幸福」と「満足」ははたして同じものであろうか。第二に、意識調査では「将来への不安」は大きい。「現在の満足」と「将来の不安」は表裏一体で、「将来が不安」だから、そこから目をそらすように、「現在の(目の前の)満足」に目を向けているのではないかと解釈することもできよう。第三に、山田さんは「バーチャルな世界」を非常に広義に解釈している。ネット空間のソーシャルゲームは「バーチャルな世界」の典型だが、ペットとの関係も「バーチャルな世界」の中のものだととらえている。「バーチャル」という言葉は日本語にすれば「仮想的」に当たると思うが、山田さんは「疑似的」なものも含めているようである。だから推し活も一種の疑似恋愛という意味で「バーチャルな世界」に属することになる。山田さんは例に上げてはいないが、昔からある小説を読むという楽しみも本の中の「バーチャルな世界」に楽しみを見出すものということになるだろう。つまり「いわゆる現実」以外のありとあらゆるものが「バーチャルな世界」だとみなされることになる。私は「リアルな世界」と「バーチャルな世界」という二分法ではなく、身体性と他者性を基準とする多元的・多層的な生活空間というものを考えた方がよいのではないかと思う。

キャンパスのスロープに最終講義のタテカンが並び始めている。私と同じ姓の大久保良峻さんは東洋哲学の教授で、「平安仏教研究遊歩」というタイトルで最終講義を行われるようである。教授の下の名前まで知っている学生はそう多くはないであろうから、「大久保先生(私のこと)、ふだんとはずいぶん違ったテーマで最終講義をするのだな」と思うかもしれない(笑)。ちなみに私は「ライフストーリーとライフスタイル」というタイトルでオンデマンドの最終講義(3月1日から一カ月間、外部の一般の方も視聴可能)を予定している。リアルな教室ではなく、ネット空間で行うバーチャルな最終講義にもタテカンは立つのかしら。

昼食は研究室でコンビニおにぎり(昆布と梅)。

研究室の片づけを少しずつ始めている。このデスクの上には昨日までプリンターが置かれていたが、リユースで廃棄したので、一時的な本の置き場にすることができるようになった。

夕方、一文の社会学専修の2人の卒業生が研究室にやったきた。カオリさん(左)とミナコさん(右)である。カオリさんは私のゼミの学生で、彼女の結婚式にも出席しているのだが、ミナコさんはカオリさんの一学年下で、2年生のときに私の社会学基礎演習(?)を履修していたとのこと。ゼミは当時新人だった土屋先生のゼミだったそうだ。

ミナコさんにいただいたうなぎパイを食べながら(紅茶を淹れて)、あれこれおしゃべりをする。二人は昔からの知り合いだったのではなく、比較的最近、あるきっかで知り合って、同じ大学の同じ学部の同じ専修の一学年違いで、たまたま私の授業をとったことがあるということを知ったのである。そのきっかけというのは、二人とも子連れのワンオペの海外赴任を経験した(している)女性たちであるということだ。カオリさんはアメリカ、ミナコさんは台湾(現在も継続中)で、今日、ミナコさんが出張で帰国したその足で、一緒に私の研究室に顔を出そうと相談して決めたのである。

海外赴任というと、男性が単身で、あるいは妻子と一緒にというイメージがあり、実際、そういうケースがほとんでであるが、二人のように、女性が子連れで(ワンオペで)海外赴任というケースはこれから増えていくだろう。しかし、海外赴任というものが、男性を想定して制度化されてきたために、女性の子連れワンオペのケースには不都合なことも多い。たとえば、子供が小学生の場合、シッターを雇うことになるが、これがかなりの出費で、海外赴任手当だけでは不足で、持ち出しになってしまう。とくに現地で出張ということもあり、そうなると夜間も含めて数日間シッターを雇うというのは相当な料金になり、それだったら日本から親や夫を呼んだ方が安上がりということもあるそうだ。まさに家族・親族の総動員体制で臨まなくてはならないのである。それでも、二人とも、上司から海外赴任の話を出されたときは、その場で(家族に相談する前に)「行かせていただきます」と即答したそうである。さすがであるが、それくらいの高いモチベーションがないと女性の子連れワンオペ海外赴任は難しいということでもあろう。二人の経験はこれからのモデルケースとなるものだろう。そのことは二人も自覚されていて、セミナーなども開催されている(二人が知り合ったのもそこでである)。→ ネットの記事

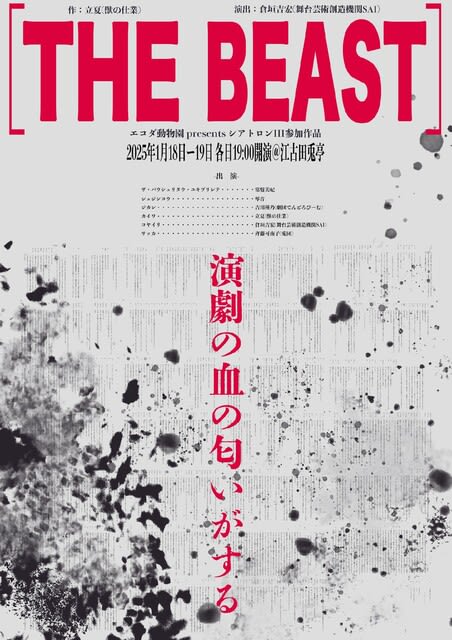

6時前に研究室を出て、江古田に向かう。芝居を観るためである。江古田兎亭で1月17日から19日の三日間に渡って行われる演劇祭「シアトロンⅢ」。

その中のメインイベントともいえる「THE BEAST」を観るためである。この芝居は劇団獣の仕業のオリジナル作品(脚本・立夏)で、2018年12月に吉祥寺の「櫂スタジオ」で初演されたものである。劇団獣の仕業の10周年記念作品として作られたもので、大学の演劇部で知り合った仲間たちが卒業後に劇団を作り、それからの10年間の劇団的自分史(去っていくメンバーや新しく加入するメンバー)をモチーフとして「演劇を続けていくことの意味」を問うた演劇である。

そのときの「フィールドノート」は→こちら

その後、2019年1月に配役を大きく変えて(主演のエンゲキジン、ザ・バウシュリタウ・ユキヅリレテを演じる小林龍二だけは同じ)、リーディング風の演出で、江古田兎亭で再演された。

そのときの「フィールドノート」は→こちら

そして今回は、脚本は変わらないが、演出は立夏ではなく、倉垣吉宏(舞台芸術創造機関SAI)である。このことが芝居の印象を大きく変えた。コミカルな部分とシリアスな部分の振れ幅が広がったのである。楽しんで観る余裕が生まれたといってもいい。また、主演のエンゲキジンも小林龍二から常盤美紀(「常」という字は実は難しい字でパソコンからは入力できなかったので下にポスターの一部を拡大しておく)に代った。後から倉垣に聞いたところでは、脚本はエンゲキジン役を小林龍二のあてがきで書いたものなので、そこからどう脱却して普遍化するかが今回の演出の一つのポイントだったそうだ。男優から女優に代ったことで、エンゲキジンが中性的な存在になったことは確かであり、同時に、作品が劇団獣の仕業の自分史というコンテキストから自由になったのではないかと思う。実際、今回の俳優陣はカイワ役の立夏を除いて他の劇団の主宰クラスから構成されており、オールスターキャストによる演劇を観客はわくわくしながら楽しむことができた。また、再演のときに導入されたリーディングという手法は継承されていたが、それは見かけ上のもので、役者たちが手にしていた台本は一種の小道具のようなものであることは明らかだった。役者たちの発する台詞は、台本を経由せず、直接彼らの身体から発せられていた。

下の出演者の集合写真はジカン役の吉川種乃のXから拝借したもの。

前列左からシュジンコウ(琴音)、エンゲキジン(常盤美紀)。

後列左からコヤイリ(倉垣吉宏)、サッカ(斎藤可南子)、カイワ(立夏)、ジカン(吉川種乃)。後列の4人がゾンビのようなメイクなのは、彼らは泥人形という設定のため。

終演後、脚本およびカイワ役の立夏(左)とエンゲキジン役の常盤美紀(右)と。

演出およびコヤイリ役の倉垣吉宏と。

帰路、とても満ち足りた気分だった。魔法よ、覚めないでほしい。

帰宅したのは10時半頃。

風呂から出て、今日の日記を付ける。

1時45分、就寝。