presented by hanamura

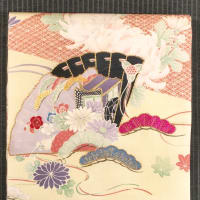

「お染名古屋帯」「お染帯」「松葉帯」について

おなじみの名古屋帯にも種類があるのを皆さんご存知ですか。

一般的な名古屋帯に対して「お染名古屋帯」という帯があります。

「お染名古屋帯」とは別に「お染帯」という帯もあるのですが、

「お染(そめ)」とは、なんだか愛嬌があって、

可愛らしい呼び名ですよね。

「お染」とは、歌舞伎や浄瑠璃で登場する娘役の名前です。

この「お染」が着用していた「帯」のことを

「お染帯」と呼びます。

「お染帯」は、舞台の上で目立つように考案されたものでした。

黒繻子(くろしゅす)をだいたんに表地の両端に配置し、

その中間には、鮮やかな色で鹿の子絞りが施されています。

裏地にも表地と同じ黒繻子が用いられます。

「八百屋お七」(※1)の物語で「お七」も同じ形の帯を着用していたこ

とから、「お七帯」と呼ばれることもあります。

しかし、「お染名古屋帯」は、

「お染帯」、「お七帯」のような

だいたんな柄行きの帯ではありません。

そのつくりもだいぶ違うものです。

まず、表地には帯反のみが用いられ、

「お染帯」のように両端に黒繻子を配置することはありません。

裏側の仕立て方にも違いがあります。

「お染名古屋帯」のお太鼓からたれの部分には、

表地の帯反が折り返されています。

前から手先部分の裏地には別布を使いますが、

その素材は「お染帯」のような黒繻子ではなく、

シンモス(※2)や羽二重(※3)を用います。

表地を2分ほど返して仕立てます。

つまり、折り返された表地が額縁のようになっています。

これは、帯を結んだときに裏地の素材がみえないようにするためです。

「お染名古屋帯」は、この裏側のつくりから

「額縁仕立て」とも呼ばれます。

この「額縁仕立て」の帯には、「松葉帯」と呼ばれる帯もあります。

仕立て方は「お染名古屋帯」と同じですが、

手先部分のみを2つ折りにして縫い合わせます。

この帯を上から見ると、まるで松葉のようにみえます。

このすがたから「松葉帯」という名前がついたようです。

ちなみに、この2つ折りの長さによって

松葉(2尺5寸)と大松葉(1尺)に分けられます。

「お染名古屋帯」「松葉帯」の仕立て上がりの寸法は、

巾8寸~8寸2分(31cm)、長さ9尺5寸(360cm)。

名古屋帯や腹合わせ帯と同じ寸法です。

しかし、この2つの帯は額縁仕立てなので、

帯の裏地には芯モスや羽二重を使うため、

用いる帯地が少なくてすみます。

また、前を折り合わせたときに

帯反を合わせたときよりも軽くなるのです。

つまり、どちらもお手ごろな値段で

気軽に身につけられる帯なのですが、

名古屋帯や腹合わせの普及、

また仕立てが特殊なためにたいへん手間がかかることもあって、

今では希少になってきています。

(※1)天和二年の江戸大火事の折に、身をよせた寺の小姓に恋心を抱い

たお七は、もう一度火災になればまた会えると自らの手で放火をしてしまい、つい

には火刑となってしまう悲恋の物語です。

(※2)薄地の平織綿布です。

(※3)和服の裏地として使われる平織の絹織物です。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は4月29日(火)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます