チェ・ソギョン『韓国で行われている「反日教育」の実態』(彩図社、2014年)

図書館に行ったら、返却コーナーにあったので、借りて読んでみた。

図書館に行ったら、返却コーナーにあったので、借りて読んでみた。

韓国の義務教育期間における「反日教育」を、歴史教育だけなく、国語、道徳、音楽の教科書にまで広げて、検証したり、学校外で行われているものとして、刑務所博物館の拷問の展示やボランティア活動で慰安婦関連の行事への参加に大きな配点を与えたり、学校後のものとして公務員試験での「反日」的問題や人気の韓国史能力検定試験の国定化などにまで視野を広げて、検証した本である。

島国であったがゆえに、日中戦争や第二次世界大戦のように、こちらか手を出してしっぺ返しを受けたという稀な例は別として、外国から侵略された経験をもたない日本と違って、大陸と地続きで、つねに中国の支配者や北方の騎馬民族の侵略に脅かされ、また国家転覆的なものではないが倭寇による略奪行為の危険にさらされていた半島の人々が、侵略ということに敏感で、二度にわたる日本からの侵略(秀吉と明治維新後の日本)を記憶から消し忘れたくないのは当然のことだろう。

歴史上の事件や人物などの教科書における扱いが時期によって変化する、しかもドラスティックな変化をして、絶賛から削除へとか、無視からクローズアップ化へ、など大きな変化をするのは、韓国社会が、独裁から民主化へ、そして民主化以後も左右の党派の権力奪取戦の激しさを反映しているように思う。

こうして激しい変化に翻弄されているといえばマイナスのように聞こえるが、運動によってドラスティックに変化する流動的な社会といえばプラスにも評価できるだろう。戦後70年以上も保守政権が居座っている日本が安定しているといえばプラス評価だが、牛歩のようにしか変化しないとマイナス評価も可能なのと同じだ。

数日前の朝日新聞でも山陰の観光業界が大打撃を受けているという記事を載せていた(→こちら)が、徴用工裁判から始まった今年の日韓の関係悪化が、政府レベルだけではなく、旅行者のような民間の交流レベルにも大きな影響を及ぼしたのは、本当に残念だ。

図書館に行ったら、返却コーナーにあったので、借りて読んでみた。

図書館に行ったら、返却コーナーにあったので、借りて読んでみた。韓国の義務教育期間における「反日教育」を、歴史教育だけなく、国語、道徳、音楽の教科書にまで広げて、検証したり、学校外で行われているものとして、刑務所博物館の拷問の展示やボランティア活動で慰安婦関連の行事への参加に大きな配点を与えたり、学校後のものとして公務員試験での「反日」的問題や人気の韓国史能力検定試験の国定化などにまで視野を広げて、検証した本である。

島国であったがゆえに、日中戦争や第二次世界大戦のように、こちらか手を出してしっぺ返しを受けたという稀な例は別として、外国から侵略された経験をもたない日本と違って、大陸と地続きで、つねに中国の支配者や北方の騎馬民族の侵略に脅かされ、また国家転覆的なものではないが倭寇による略奪行為の危険にさらされていた半島の人々が、侵略ということに敏感で、二度にわたる日本からの侵略(秀吉と明治維新後の日本)を記憶から消し忘れたくないのは当然のことだろう。

歴史上の事件や人物などの教科書における扱いが時期によって変化する、しかもドラスティックな変化をして、絶賛から削除へとか、無視からクローズアップ化へ、など大きな変化をするのは、韓国社会が、独裁から民主化へ、そして民主化以後も左右の党派の権力奪取戦の激しさを反映しているように思う。

こうして激しい変化に翻弄されているといえばマイナスのように聞こえるが、運動によってドラスティックに変化する流動的な社会といえばプラスにも評価できるだろう。戦後70年以上も保守政権が居座っている日本が安定しているといえばプラス評価だが、牛歩のようにしか変化しないとマイナス評価も可能なのと同じだ。

数日前の朝日新聞でも山陰の観光業界が大打撃を受けているという記事を載せていた(→こちら)が、徴用工裁判から始まった今年の日韓の関係悪化が、政府レベルだけではなく、旅行者のような民間の交流レベルにも大きな影響を及ぼしたのは、本当に残念だ。

小説はすべて過去の小説なり映画なり神話なりに存在する元型(これをテクストという)の、作り直し、パロディー、組み換え、引用であるという文学の世界で広く認められている事実(これを間テクスト性という)から、小説の読み方を学生に示すという趣旨で書かれた本である。

小説はすべて過去の小説なり映画なり神話なりに存在する元型(これをテクストという)の、作り直し、パロディー、組み換え、引用であるという文学の世界で広く認められている事実(これを間テクスト性という)から、小説の読み方を学生に示すという趣旨で書かれた本である。 以前、日本の観光問題を論じたこの人の本を読んだ感想を書いている。

以前、日本の観光問題を論じたこの人の本を読んだ感想を書いている。 図書館に行ったら返却棚にあって見つけた。なんとも発想が面白い。

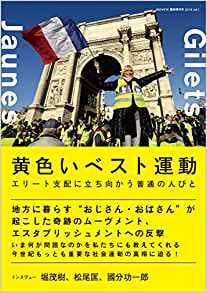

図書館に行ったら返却棚にあって見つけた。なんとも発想が面白い。 フランスで昨年の11月に起きてフランス全土に広がった黄色いベスト(ジレ・ジョーヌ)運動とは何だったのかを、いろんな人が語っているパンフレットであるが、よく出来ていて、わかりやすい。

フランスで昨年の11月に起きてフランス全土に広がった黄色いベスト(ジレ・ジョーヌ)運動とは何だったのかを、いろんな人が語っているパンフレットであるが、よく出来ていて、わかりやすい。 スタジオジブリのプロデューサーをしている鈴木敏夫が『風の谷のナウシカ』から『思い出のマーニー』までの制作から宣伝その他までのプロデュースの経緯を話したものを活字化したものである。喋ったものなのですごく読みやすい。

スタジオジブリのプロデューサーをしている鈴木敏夫が『風の谷のナウシカ』から『思い出のマーニー』までの制作から宣伝その他までのプロデュースの経緯を話したものを活字化したものである。喋ったものなのですごく読みやすい。 「310万人に及ぶ犠牲者を出した先の大戦。実はその9割が1944年以降と推算される。本書は「兵士の目線・立ち位置」から、特に敗色濃厚になった時期以降のアジア・太平洋戦争の実態を追う。異常に高率の餓死、30万人を超えた海没死、戦場での自殺・「処置」、特攻、劣悪化していく補充兵、靴に鮫皮まで使用した物資欠乏……。勇猛と語られる日本兵たちが、特異な軍事思想の下、凄惨な体験をせざるを得なかった現実を描く。」

「310万人に及ぶ犠牲者を出した先の大戦。実はその9割が1944年以降と推算される。本書は「兵士の目線・立ち位置」から、特に敗色濃厚になった時期以降のアジア・太平洋戦争の実態を追う。異常に高率の餓死、30万人を超えた海没死、戦場での自殺・「処置」、特攻、劣悪化していく補充兵、靴に鮫皮まで使用した物資欠乏……。勇猛と語られる日本兵たちが、特異な軍事思想の下、凄惨な体験をせざるを得なかった現実を描く。」 内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。

内田樹がすぐにでもどこやらをポチるなり本屋へ直行するなりして購入して一読せよとツイッターで書いていたので、そんなに面白い本なのかと思い、図書館で借りてきた。 偽のろうあ者作曲家の佐村河内守のゴーストライターをしていた新垣隆の告白の書である。

偽のろうあ者作曲家の佐村河内守のゴーストライターをしていた新垣隆の告白の書である。 最近熊川哲也がダンサーとしてのキャリアを終えた機会に出版した『完璧という領域』という本があるが、これはロンドンのロイヤルバレエ団のキャリアを上り詰めて退団したのを機会に自分の半生を振り返った本だ。

最近熊川哲也がダンサーとしてのキャリアを終えた機会に出版した『完璧という領域』という本があるが、これはロンドンのロイヤルバレエ団のキャリアを上り詰めて退団したのを機会に自分の半生を振り返った本だ。