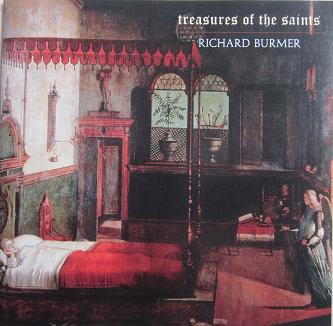

中古屋さんのJAZZの棚からちょっと不思議なジャケで、楽器がシンセとなっているので珍しらしもの好きとしては拾ってみました。

1曲目、シンセにドラムスの響き、JAZZではなくてプログレの序章のような感じです。

2曲目シンセはしばらく聴いていないからいいかなと思うけれど、詩の朗読が入ってきて、これは聞き取れるわけがありません。

ジャケをみるとDylan Thomas吟唱とあります。ちょっとまってよ、ディラン・トーマスって、私、本を持っていました。今はもうなくなってしまいましたが、「ディラン・トーマス全詩集」というもので、確か現代詩人だったはず。

しらべたらウェールズの詩人で1953年11月に亡くなっていました。このアルバムのリチャード・ブーマーさんが、1955年生まれだから同姓なのかと思いました。ところがどうして、この2曲目の曲名は、ディラン・トマスの一番有名な詩なのです。詩などすっかり忘れていますが、ディラン・トマスを調べたら、くっ付いてきました。

ちょっと引用です。死期の迫った父親のD・J・トーマスへの詩だそうです。

Do Not Go Gentle Into That Good Night

Dylan Thomas

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

あの快い夜のなかへおとなしく流されてはいけない

ディラン・トマス

鈴木洋美 訳

あの快い夜のなかへおとなしく流されてはいけない

老齢は日暮れに 燃えさかり荒れ狂うべきだ

死に絶えゆく光に向かって 憤怒せよ 憤怒せよ

急に格調高くなりました。Cademon Recordsに残されたトマスの肉声の朗読がサンプリングされているようです。

4曲目シンセには打ち込みではなくて、生のドラムスがとても合います。マット・ブッシュという人だそうですが、こちらはまるで判りません。

テーマにそっての曲が並んでいるようで曲調はきたろうに似ているなと思います。そう思いながら、喜多郎の字思い出すのに数分掛かりました。キダ・タローから入っちゃいました。(ウソ)

ということで本日の題、喜多郎って今どうしているの?

1980年NHKのドキュメンタリー番組「シルクロード」の音楽を担当し、当時本当に良く聴きました。1990年代の中ごろまでは動向わかっていて、2000年ごろにもたしか有名なアルバムがあったけど、このごろ全くノーマークです。

答えは簡単に出て、2011年3月にもアジア・ツアーを行っていて、10万香港ドルを東日本大震災に寄付したそうです。

ということでいろいろ解りながら、久しぶりのシンセは良いものでした。

もう一つこのリチャード・ブルマーさんは、2006年に50才で亡くなっています。このアルバムが遺作となってしまって、ちょっと縁起よくないの作っちゃったかもしれません。

Tresures of the saints / RICHARD BURMER

Richard Burmer (vocals, electric guitar, electric piano, keyboards, synthesizer, percussion)

Tim Wheater (vocals, flute)

Bill Golombisky, Elizabeth Ainsworth,Dylan Thomas (vocals)

Matt Bush (drums)

1 Procession of Treasures

2 Do not Go Gentle Into That Good Night

3 Rabrini

4 Ghost Tower

5 Apples on the Windowsill

6 These Things Will Change the Sleep of the Angels

7 Leaders in Frenzy

8 Three Off a Grassy Shore

9 Revolving Faces of God

>2曲目シンセはしばらく聴いていないからいいかなと思うけれど、詩の朗読が入ってきて、これは聞き取れるわけがありません。

ジャケをみるとDylan Thomas吟唱とあります。

こんなアルバムがあるのですね。是非聞いてみます。ご紹介に感謝です。

コメントありがとうございます。

希少な世界でこんなものがblogにあること驚かれたのでしょうね。

Dylan Thomasの声を聴くこと自体私も大変驚きました。

イギリス詩の素養などもともとありませんが、40年ぐらい前になんだか流行っ詩集をてもっていまいした。

ところで、こちらはまるで素人で近づきませんでしたが、英文の詩、それを翻訳していただいた詩、この差をどうとらえるのでしょうね。

英語の詩そのままを日本語で話すこと自体翻訳がはいりますものね。

掲題の詩なかなか素晴らしい詩だと思います。

妄想ですが、たとえばキーツの詩を日本人が訳し、それをまた英国の人が訳し、ということを繰り返すとスタンダードが生まれるのでしょうかね。

多分違う、ということはいかに訳すかという命題があるのでしょうね。

まるでわかりませんが、ちょっとお邪魔した其方に営業されてかんがえました。

>ところで、こちらはまるで素人で近づきませんでしたが、英文の詩、それを翻訳していただいた詩、この差をどうとらえるのでしょうね。

英文の詩との向き合い方は、英語を母国語とされない皆さんそれぞれで、それぞれの楽しみ方があるようですね。

ディラン・トマスはBBCで番組を持たれていたおかげで、彼自身が朗読した作品が多数残っています。僕は言葉の意味も分からず、洋楽を聴くような感覚で彼の朗読を楽しんでいます。

日本語に訳されたものは、あくまで補助として読んでいます。自分で訳してみてどうしても自信がないときに、確認するような目的で使うことが多いです。

こちらでご紹介のアルバムのように、彼の朗読を音楽作品の一部として収録されているのを知り、まさに自分自身の楽しみかたと同じではと感じ、嬉しくなった次第です。

またコメントありがとうございます。

英詩を音楽を楽しむようにきいていらっしゃるようでうらやましいです。まるで解りません。

英語で韻をふむということがよくわかりません。なんだか母音をつらねているのかなという感じをもっています。

日本だと季語をいれたり、言葉の字数でリズムをつくりますが英詩とても到達できません。

>英語で韻をふむということがよくわかりません。

おっしゃるとおりですね。このような言語の壁にぶつかるたびに、バベルの塔の話を思い出します。もし世界に一つの言語しかなかったら、世界はどなっていたのでしょう。そんなことに思いをめぐらせます。

この作品のメッセージをテーマにした映画に出会いました。

Rails &Ties (レールズ&タイズ)

末期がんに侵された女性がこの詩の一節を詠みます。映画のストーリ事体が、まさにこのディラン・トマスの詩のメッセージを表現しているようでした。やっとこの詩の意味が分かってきたような気がします。素晴らしい作品との出会いに感謝です。

良い映画みたいですね。探してぜひ見てみたいです。

良い情報ありがとうございました。