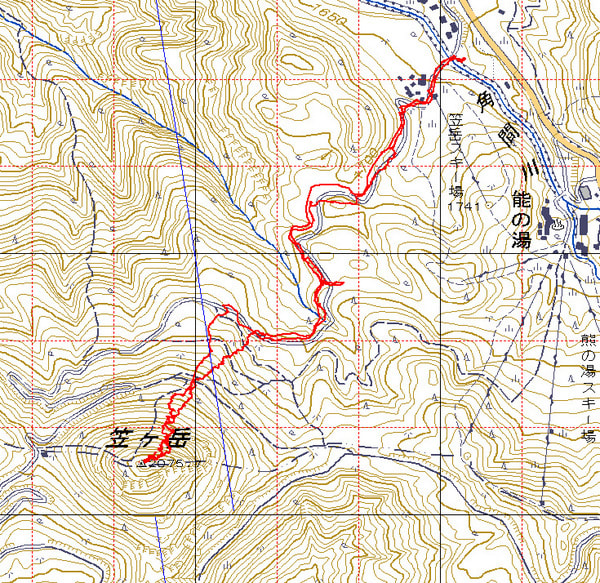

山域山名:志賀・笠ヶ岳(長野県)

期 日:2014年5月11日(日)

参 加 者:みやぶー(単独)

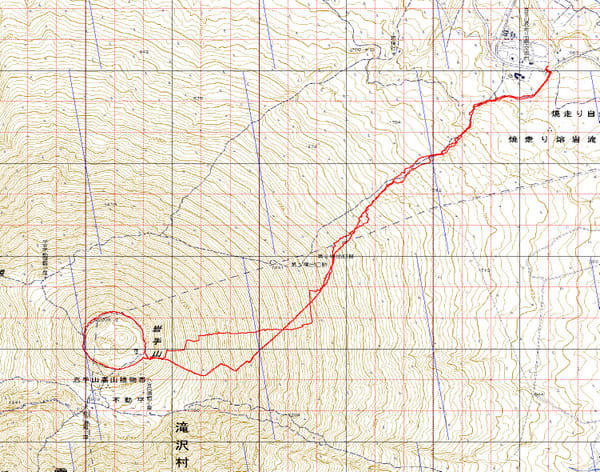

行動記録:笠岳スキー場跡1650m(10:40)→鎌田林道1750m(11:05)→笠ヶ岳2075m(12:35/13:05)~林道(13:25)→笠岳スキー場跡(13:50)

<天候:快晴>

この週末はいろいろ予定があったので、速攻で志賀笠ヶ岳を山スキーで登ってきました。

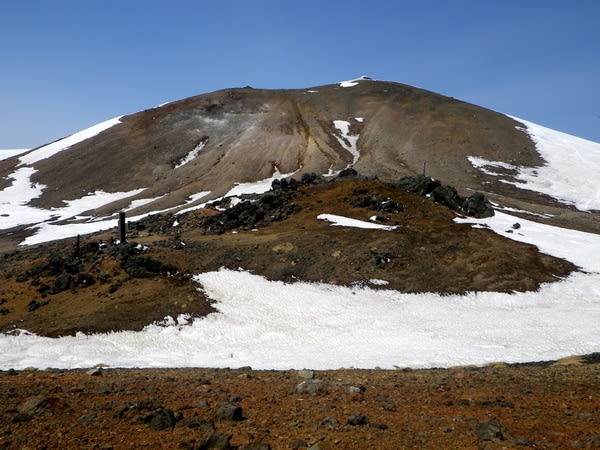

志賀草津道路からの笠ヶ岳。何とか雪はついていそう。

山田牧場に通じる蒲田林道は橋から通行止め。

数年前に廃止された笠岳スキー場。

林道は1.5㎞ほど奥の道路が陥没した工事現場まで除雪済み。

林道を離れて笠岳北面に取り付く。

笠ヶ岳山頂までは峠から目指すのが一般的だが、今日はあくまでも北面をダイレクトに登る。

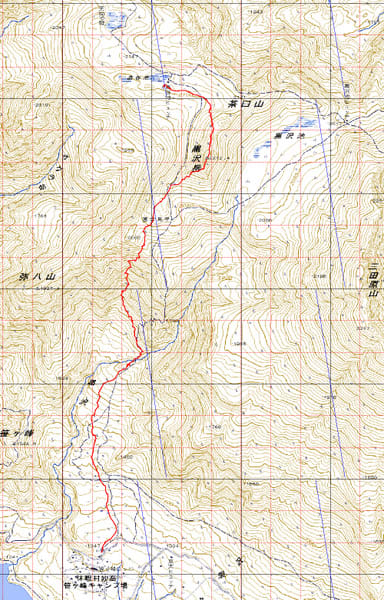

階段登行や木に掴まってモンキー登りなど駆使して根性でシールで登ってきたが、2025m(山頂まで距離100m)で断念。アイゼンに履き替える。

樹林帯なのでまったく恐怖感はないが、アイゼン前爪とピックを刺して急斜面を登る。

山頂東側の岩場脇にザックをデポ。

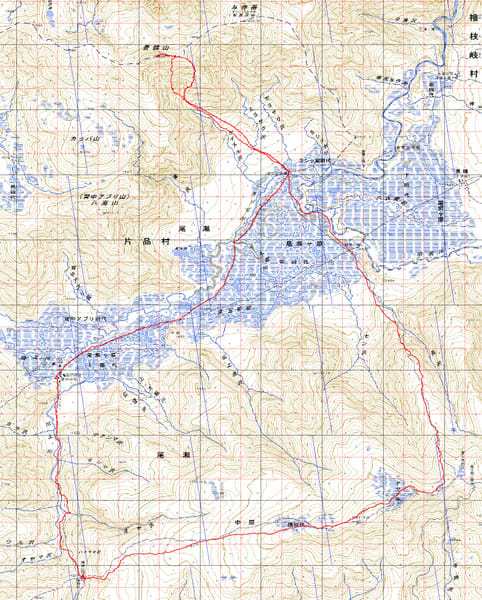

笠ヶ岳山頂には、大きな岩の上に祠があった。

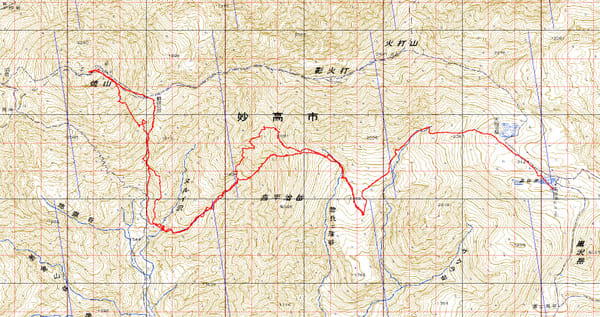

北アルプスはまだまだ残雪が豊富。

これまで志賀エリアで唯一山スキーで登った岩菅山。でも、j濃密な樹林ばかりであまり快適ではなかった。

四方を開発された横手山。スキー場はたくさんのスキーヤーで賑わっていた。

浅間山は今シーズンはチャンスがなく未踏だった。

滑り出しは木を強引に掻き分けて。

やっとオーブンバーンに出た。

この瞬間のために。

あのバーンをトレースしました。

山頂から落ちるスカイラインをたどった。斜度はほとんど45度。

ショートルートだったが十分楽しかった。