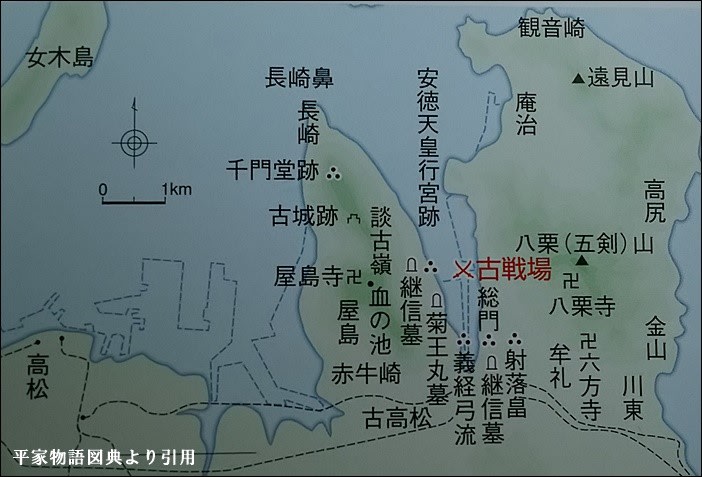

元歴2年(1185)2月19日、源義経率いる源氏軍は阿波勝浦から陸路を駆けて

屋島に進軍し、一ノ谷合戦で敗退した平氏軍を討ちました。

海からの攻撃に備えて陣を構えていた平氏は、陸路から急襲され海上に兵を後退させました。

海の平氏と陸の源氏との間で行われた合戦の主戦場となったのが屋島の麓の入江、

現在の屋島東小学校ある檀ノ浦一帯の海と陸でした。周辺には平家が軍船を隠した

「船隠し」や義経を守って敵の矢を受け戦死した「佐藤継信の墓」、

那須与一の「扇の的」などがあり、合戦のエピソードを伝える史跡が数多く残っています。

平家が城郭を築いていた屋島(標高280m)は、南嶺と北嶺の二つの峰からなる

溶岩台地で、山頂がたいらで屋根のように見えることから屋島とよばれ、

遠浅の海に浮かぶ島でした。江戸時代になると干拓が進んで陸続きとなり、

現在、相引川がわずかに当時の面影を残しているだけです。

合戦の舞台となった檀ノ浦は壇ノ浦合戦の壇ノ浦と同じ名前です。

古代、わが国は白村江の戦いで大敗後、新羅・唐の侵攻に備えて北九州から

大和にかけて数ヶ所に山城を築いて防衛しました。

讃岐国(香川県)には屋島城(やしまのき)、現在の下関市には長門城が築かれ

軍団が置かれました。軍団を備えた「団ノ浦」が

「檀ノ浦」、「壇ノ浦」に転じたとされています。

源平の遺跡をたずねる前に先ず屋島山上に登って屋島古戦場を眺めましょう。

山上にある屋島寺は、真言宗の寺で8C半ば鑑真が北嶺に小堂を建てたのが始まりとされ、

その後、空海が南嶺に伽藍を移して本尊十一面千手観音(重文)を安置しました。

屋島寺境内図は「四国八十八ヶ所Ⅱ」より引用させていただきました。

東大門

四天門

鎌倉時代の和様建築の本堂(重文)

屋島寺は四国霊場第84番札所で、お遍路さんたちの姿が多くみられます。

大師堂

貞応2年(1223)の銘がある左手の梵鐘も重文に指定されています。

広い境内の一角にある「瑠璃宝池」は、源平合戦の時、檀ノ浦で戦った

武士たちが血刀を洗ったところ、池の水が真っ赤に染まったことから

「血の池」とも呼ばれています。

源平屋島合戦800年祭記念の供養塔と合戦の模様を描いたレリーフ

屋島山頂の談古嶺展望台から見渡すと、向い側に五剣山がそびえ

眼下には相引川がゆるやかに流れています。かつてこの川は屋島と陸地を隔てる海峡で、

源氏と平氏の両軍がこの海峡を挟んで対峙しました。

中央の山の向こう側に見えるのが平家が船を隠した船隠し

※屋島古戦場をご案内しています。

画面左手のCATEGORYの「屋島古戦場」をクリックしてください。

『アクセス』

「屋島寺」高松市屋島東町

JR屋島駅 ⇔ 琴電屋島 ⇔ 屋島山上 下車 徒歩2分

上記経由の屋島山上行きシャトルバスが毎日運行しています。片道100円

また、山麓の琴電潟元駅から屋島寺仁王門に至る遍路道もあります。

『参考資料』

「香川県の歴史」山川出版社、1997年 「香川県の歴史散歩」山川出版社、1996年

「山口県の歴史」山川出版社、1998年 「日本地名大辞典」(6)平凡社、昭和13年

週刊古寺をゆく「四国八十八ヶ所Ⅱ 愛媛・香川」小学館、2002年

「平家物語図典」小学館、2010年

四国・高松方面を旅してもツアーだから屋島はバスの窓からか、フェリーからはるか向こうに見えている「台地」という認識しかなかったです。

詳しく教えて頂けるので楽しみにします。

一の谷敗戦後に平家が屋島へ戻ったルートが辿れますね。

江戸時代、四国巡礼のお遍路さんたちの目につくようにと、

高松藩主によって現在地に屋島合戦ゆかりの史跡の多くが整備されました。

六万寺、船隠しなどは少し遠いのですが、

琴電八栗寺で下りるとほとんどの史跡が歩いてまわれます。