寿永4年(1185)3月24日、壇ノ浦合戦で平家が滅亡しました。

平家一門が次々入水し、安徳天皇とともに

海の藻屑と消えた壇ノ浦は関門橋の下あたりです。

橋のたもとには、「みもすそ川公園」があり、「壇の浦古戦場址」、

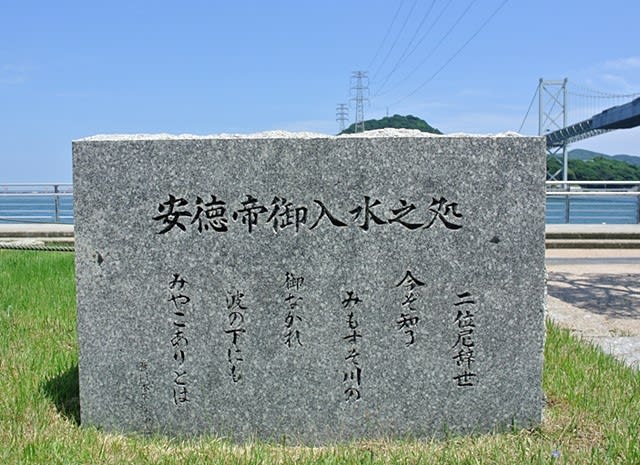

「安徳帝御入水之処」などの碑や「源義経・平知盛」の像が建っています。

もはやこれまでと悟った知盛は、小舟に乗って安徳天皇のいる

御座船に移ると、敵に見られて恥となるようなものは、すべて海中に

捨てるようにと、女官達に命じ、自らも船の中を掃除してまわります。

女官たちが戦の状況を尋ねると、「すぐに珍しいあずま男たちを

ご覧になれます。」と言ってカラカラと笑ったという。

この様子を見ていた二位尼は、たじろぐ気配も見せず、

かねて用意していた鼠色(喪服)の二枚重ねの衣をまとい、

長袴の脇をたくし上げて、袴の裾が邪魔にならぬよう結びの紐にはさみ、

神璽(しんじ=八尺瓊曲玉=やさかにのまがたま)を脇に、

宝剣(草薙剣=くさなぎのつるぎ)を腰に差して安徳天皇を抱き「わが身は

女ではあるけれども、敵の手にはかかりませぬ。帝のお供をいたします。

志のある者は私に続きなされ。」と船端に立ちました。

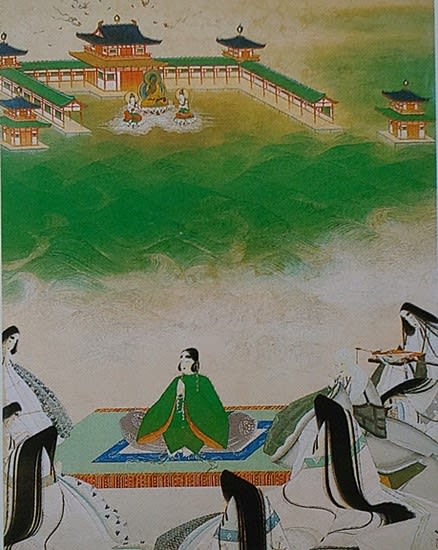

帝はその時八歳。その顔だちはとても美しく、

黒髪がゆらゆらと背中まで伸びていたといいます。

安徳天皇画像部分 泉涌寺所蔵

『源平合戦人物伝』より転載。

安徳天皇御入水(みもすそ川公園にて撮影)

寿永四年三月二十四日、源氏平家の最後の戦が描かれ、

画面中央が安徳天皇御座舟です。

「波の下にも都の侍ふぞ」二位尼は幼い主上を抱き、

波高い壇ノ浦に身を投じました。『平家物語絵巻』より転載。

びんずらに結った安徳天皇

林雲鳳筆「海の浄土」岐阜県美術館蔵

『図説・源平合戦人物伝』より転載。

幼い天皇にはことのなりゆきはまだ理解できず、茫然とした様子で

「尼ぜ、われをどこへ連れてゆくのか」と問われ二位尼は

「君は前世で十善戒行を修めた功徳によって、こうしてこの世で

天子の位にお生まれになりましたが、悪縁にひかれて

御運はすでに尽きてしまいました。

まず東に向かって、伊勢大神宮にお別れを申し上げ、

それから西に向かって西方浄土へお迎え下さるよう

念仏をおあげなされませ。この国は心憂き所にあるので、

極楽浄土というすばらしい所へ、お連れ申しあげます。」というと、

山鳩色の御衣を召し、びんずら(少年の髪型)に結い、

泣きながら小さな手をあわせ、

まず東に向かって、伊勢大神宮にお暇乞いをなされ、

西に向かって念仏を唱えられました。

二位尼は帝を抱き「波の下にも都がござりますぞ。」と

言い聞かせて深い海の底に消えてしまいました。

安徳天皇入水について『吾妻鏡』文治元年4月11日条には、

二位尼が宝剣と神璽を持って入水、按察局(あぜちのつぼね)が

安徳天皇を抱きともに入水したと記されています。

按察局は建春門院の女房で女院が亡くなった後、平清盛の娘

徳子に転じた最上臈の女房と思われる。(『王朝の明暗』)

また、入水時の二位尼の姿については、安徳天皇との会話に

多少違いがあり、『長門本』、『延慶本』、『源平盛衰記』では、

「今ぞ知るみもすそ川の御ながれ 波の下にもみやこありとは」と

和歌を詠んでいるなど諸本で描き方に違いが見られます。

三種の神器のうち神鏡(八咫鏡=やたのかがみ)は、唐櫃におさめ

重衡の妻大納言典侍局(すけのつぼね=安徳天皇の乳母)が

持って入水しようとしましたが、袴の裾を射られ、

つまずき倒れたところを源氏の武士に取り押さえられました。

二位尼が身につけて沈んだ神璽(しんじ)と宝剣は、

神璽を入れた箱が浮かび上がったところを常陸国の

片岡経(常)春に拾われたものの、宝剣だけはその後の度々の

捜索にも関わらず、ついに発見されることはありませんでした。

平家は都落ちの際して三種の神器をたずさえ、

西国目ざして落ちていったので、

後白河法皇は、三種の神器がないまま、

安徳天皇の異母弟の後鳥羽天皇を即位させました。

皇位の象徴である三種の神器なしで位につかせた法皇にとって、

神器奪回は重大な問題でした。それは平氏追討を命じられた

頼朝にとっても重要なことでした。

一ノ谷合戦の直前まで、後白河法皇は平家と三種の神器の

返還をめぐる交渉をしましたが、不調に終わりました。

この合戦で平家に大打撃を与えたものの、神器奪還には失敗し、

法皇は屋島に逃れた平宗盛に一ノ谷で捕えた

重衡の身柄と、三種の神器の交換を交渉しました。

しかし、都にいるのは偽の天皇であり、安徳天皇こそ

三種の神器をもつ正当な天皇であるとする平家は

それを拒否し、朝廷では法皇らが、

三種の神器の無事帰還に憂慮していました。

平家は滅びましたが、朝廷や源頼朝が最後まで執着した

安徳天皇と三種の神器の完全な返還は叶いませんでした。

後白河法皇や鎌倉の頼朝の望みを絶ったのが二位尼でした。

二位尼時子は、清盛の妻であり、安徳天皇の祖母です。

宗盛・知盛・重衡・建礼門院徳子の母であり、

後白河院が寵愛した建春門院滋子(しげこ)の姉です。

後白河院と建春門院の間に生まれた高倉天皇に、今をときめく

太政大臣清盛の娘徳子が入内し、安徳天皇を生んだことで

平家一門の栄華は頂点に達しました。そして、

平家一門とともに都を去った安徳天皇は、西海をさまよったあげく、

壇ノ浦の海底に沈み平家と運命をともにしました。

まさに安徳天皇は、平家一門の栄華と没落を象徴する存在でした。

『延慶本』によれば、源範頼が長門で平氏を待ち構え、

豊後の緒方惟栄(これよし)が九州の軍勢を率いて

中国大陸への航路をふさいだという。

平家は渡海可能の宋船(物語では唐船=からぶね)を

数隻持っています。

長年の貿易で平家と宋とは、深い友好関係にあり、

平家繁栄の背後にあったのが日宋貿易に

よって得た豊富な財力の存在でした。

大陸方面へ脱出すれば、三種の神器を携えた

安徳朝廷による亡命政権の可能性も想定されます。

安徳天皇入水像の碑 壇ノ浦古戦場跡(みもすそ川公園)

安徳天皇産湯の井(妙順寺)

『参考資料』

富倉徳次郎「平家物語全注釈(下巻1)」角川書店、昭和42年

新潮日本古典集成「平家物語(下)」新潮社、平成15年

佐伯真一「建礼門院という悲劇」角川選書、平成21年

近藤好和「後代の佳名を胎す者か 源義経」ミネルヴァ書房、2006年

角田文衛「王朝の明暗(安徳天皇の入水)」東京堂出版、平成4年

佐伯真一「物語の舞台を歩く 平家物語」山川出版社、2005年

水原一「平家物語の世界」(下)日本放送出版協会、昭和51年

現代語訳「吾妻鏡(平氏滅亡)」吉川弘文館、2008年

図説「源平合戦人物伝」学研、2004年

別冊太陽「平家物語絵巻」平凡社、1975年

熱田神宮に「草薙の剣」があると言われていますが、それはこの宝剣の元とは違うのでしょうか?

その後の歴代の天皇が即位される時、三種が揃う必要があったでしょうから代用品が作られたのでしょうか?

それとも御所にあった名剣の一つを代用しているのでしょうか?

いまだかって誰も見たことがないそうですから関係者がこれがそうだと認めたらソレでいいのかもしれませんね。

本物の草薙の剣は熱田神宮にあったのですが、「巻12・剣の巻」に記されているように

皇位の印こそ本物と信じられていたのです。

慈円は「神器の中の宝剣は王法の武的守護の象徴であったが、

天下の治世は、鎌倉の将軍頼朝に委ねられることになり、

宝剣の役割は終わった」と説明しました。