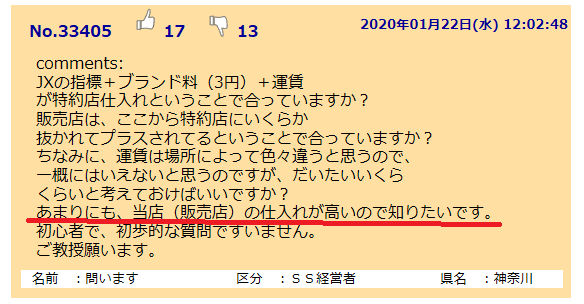

st31掲示板でこのような“問い”が投稿されていました。

No.33405 20 14 2020年01月22日(水) 12:02:48

comments:

JXの指標+ブランド料3円+運賃が特約店仕入れということで合っていますか?

販売店は、ここから特約店にいくらか抜かれてプラスされてるということで合っていますか?

ちなみに、運賃は場所によって色々違うと思うので、一概にはいえないと思うのですが、だいたいいくらくらいと考えておけばいいですか?

あまりにも、当店(販売店)の仕入れが高いので知りたいです。

初心者で、初歩的な質問ですいません。ご教授願います。

名前 :問います 区分 :SS経営者 県名 :神奈川

No.33407 5 2 2020年01月22日(水) 14:02:54

comments:

特約店や販社の仕入値は

元売の指標+ブランド料(3円)+運賃-各種調整(数量インセンティブや販促費等)ですね。

元売とタッグを組んで数量という結果を出す代わりに、特価で入れて貰ったりなどの事前・事後調整は少なからず有ります。

(昔に比べればだいぶ無くなりましたが)

特約店がここに中間マージンとして、プラスして販売店に卸してますが、中間マージン分は特約店によって違います。

(2~3円前後のところもあれば、5円以上付けているところもあるでしょう)

※これが系列内の卸格差の一因であることは間違いないでしょう

>運賃は場所によって色々違うと思うが、大体いくらくらいと考えておけばいいですか?

大体2円前後で、遠ければそれに+αというイメージではないかと思われます。

名前 :村ちゃん 区分 :SS経営者 県名 :愛知県

No.33408 3 2 2020年01月22日(水) 14:37:51

comments:

特約店、販社の仕入値は村ちゃん さんの通りですが、販売店向けはそこから-1円です。

計画配送を受け入れていれば、さらに-0.2円。また 問いますさん の顧客へのインタンク物直送があればその分はブランド料は1.5円。

運賃は同じ県内でも標準出荷基地によってずいぶん違いますので特約店に確認したほうがいいです。私の県でも0.8円から2.5円と結構違います。

名前 :燃料や 区分 :SS関連業 県名 :常陸国

::::::::::::::::::

※

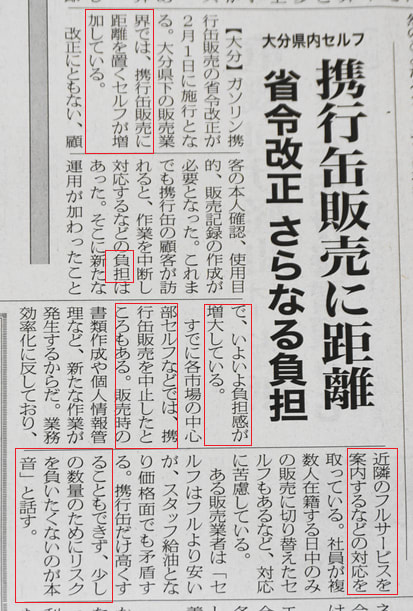

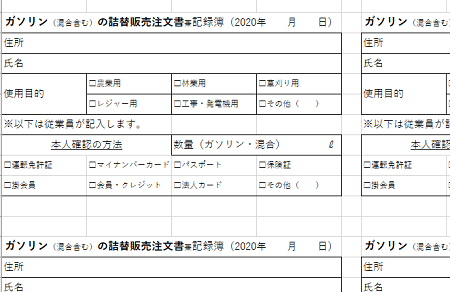

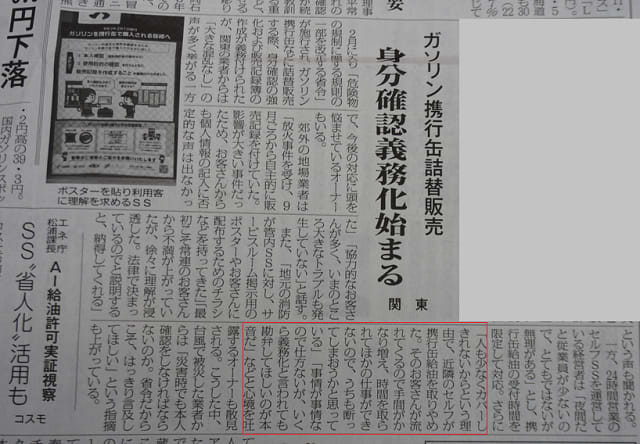

2020年01月22日 国からの要望(住民拠点SS整備)@系列販売店からの要望(業転減少)

https://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/aecfbcfe5deebcc0649919a2202afdad

系列内格差の是正

これも国への要望です。

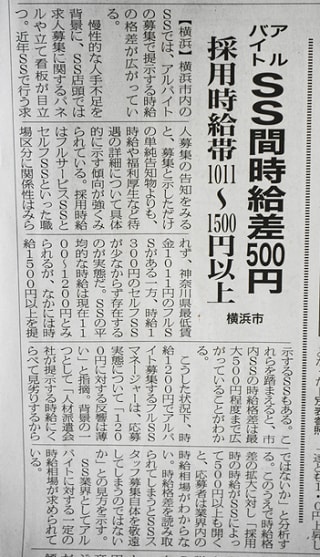

卸格差、価格差がガソリンスタンド減少の大きな要因・・・というか、殆どソレが原因です。

だから、

セルフは増える。フルは減る。

安売店が不採算だとして切り捨てたポリ容器1つ2つの配達を担ってきた小規模なガソリンスタンドが減っていく。

災害時の住民拠点SSが必要なのではなく、

普段から小口配達や携行缶への小分け販売を、不採算を承知で、負担やリスクを承知で担い続けている地場のフル店が必要なはずなのに。。。

「中小SS生存不能」2013年2月に前全石連会長がエネ庁長官に訴えた「卸格差」

その根本的な原因をそのままにして、住民拠点SSに手をあげてくれとお願いされても・・・

組合から昨日届いたFAXにはメリット(全額補助金自己負担なしで、地域へのPRにもなる)が強調されていたけれど・・・

さて、どれだけの地場小規模フル店が手をあげてくれるだろうか?

思い出したこと追記

全石連の「業転5割許容を」というアホな要望から始まった、

公取委の「系列でも(出荷元が同じと証明されれば)業転OK]という見解。

「お客さんを騙すような真似は出来ない」と自己資産を投入しながら正規仕入を貫いている販売店からすれば「そんな馬鹿な!」という見解。

元売再編統合最終章を終えた現在、安値の業転玉は消え、公取委の見解も意味のないものになっています。

が、

当時、エネ庁から全石連に要請があった「(業転OKの)組合員への周知」は、なされないまま現在に至ります。

販売店が業転を仕入れたら、その分中間マージンを失うことになる特約店です。

業転玉を斡旋をしていた組合の役員には販売店店主も含まれますが、全石連の執行幹部役員は特約店で占められています。

1月24日追記

st31掲示板より

No.33415 2020年01月24日(金) 01:41:01

comments:

問います様

仕入れ価格が高いとのことですがいくら高いのでしょうか?(特約店基準から)

村様が書き込みされていますが販社のサブ店であれば5円高ければそれは「やめてくださいorやめてかまいませんよ」のシグナルだと受け止めるべきかと思います。

記憶違いでなければ、販売店補助1円・スケールメリット1円合計2円のインセンティブが大手特約店にはある筈です、中間マージン乗せなくても2円×KLペーパーワークだけで・・・彼らは絶対「やめた方がいいです」とは言いません、引き際を考えるべきかと。

さすがに中間マージン0円は聞いたことがありませんが0.5~1円は聞いたことがあります、それでも濡れ手に粟かと思いますが・・

名前 :s 区分 :SS経営者 県名 :東京

No.33416 2020年01月24日(金) 08:46:11

comments:

皆さんの指摘で概ね正解ですが、毎年の2回契約書で確認すると

◎Sさん No33415wrote >販売店補助1円・スケールメリット1円 合計2円

以前はそうでしたが、2017年?7-9月時契約書では

サブ卸マージン▲1円はそのままOK。インセンティブもOK。

特約店規模格差が最大▲1円 →▲0.5円に圧縮 〓MAX▲1.5円

ただ聞こえる声や想像では、MAXの2万キロ/月を超える商社や広域には、節目節目でポンっと掴み?金があるでしょうから、圧縮は関係ないと思っています。【部外秘】ではなくて「取り扱い注意」。

◎村ちゃnさん No33407wrote >大体2円前後で遠ければ+α

間違ってはいませんが、最大手元売りの場合 明確に都道府県市町村単位の白物・黒物フレート表が有ります。2018年4月~白物は平均+0.2円値上げされたものが現在版と思います。 *どうやら【部外秘】みたい。

大体は出シェとコスモですが、エネオスには『大体』はありません。

エネオス製油所配置図からの、ローリーやタンカー+油槽所経費の合計。

一般には表はいただけないそうですから、自社の分だけは口頭ではなくて、コピーを一部分を切って確認された方が良いと思います。

名前 :st31 区分 :SS経営者 県名 :呉

No.33417 2020年01月24日(金) 09:11:48

comments:

皆様、御回答ありがとうございます。

S様、指標より8円程高いです。

名前 :問います 区分 :SS経営者 県名 :神奈川

No.33419 2020年01月24日(金) 11:04:16

comments:

■問いますさん >S様、指標より8円程高いです。

ブランド料3円+運賃は、神奈川県ですから三浦厚木1.5円~小田原1.8円としてもMAX合計5円弱

二者(商社・販社・地場特約店)が3円抜いて、彼らはエネオスから▲1.5円安でいただいて 合計4.5~5円マージン取っている計算。

販売量によりますし、一番多い理由は『これまでの浮気買いのしっぺ返し、イジメ』です。純血サブにはそこまでは取っていないと思います/思いたい。

二者が悪いというつもり有りません。

「厚かましかったのはどちらだ」ということの水掛け論。夫婦喧嘩と同じ。

◎やんわりと「いつまでこの高値が続くのかね」と聞いてみたら。 or 担当者が変わるまで待つとか。

●二者:特約店と元売り間では、文書・公言ですから3円以上取るということはありません。ブランド料も運賃も、あくまで元売 ⇔ 二者間の取り決めですから、キッチリやっています。

〓ですから元売りも、二者のえげつなさは、苦々しく思っているはずです。二者が三者にすることなので、【治外法権】として口は出せない事項です。

★二者も元売要求の量、OIL、セミナー参加など、数字+付き合うのも大変デショウ。

それをやりこなした者だけの特権と思えば、五輪招待も仕入れ安(三者比)当たり前とも言えます。隣の芝生が青いとばかり羨ましがっても仕方ありません

名前 :st31 区分 :SS経営者 県名 :呉

No.33420 2020年01月24日(金) 11:58:37

comments:

>管理人様

ブランド料3円+運賃は、神奈川県ですから三浦厚木1.5円~小田原1.8円としてもMAX合計5円弱

二者(商社・販社・地場特約店)が3円抜いて、彼らはエネオスから▲1.5円安でいただいて 合計4.5~5円マージン取っている計算。

⇒二者店と共通部分(指標+ブランド料+運賃)を差し引いた後の差である中間マージンが5円弱であれば多めに中間マージン取ってる二者ですよね。

私も管理人さんと同じく純血サブには中間マージン5円も取っていないと信じたいところですが、実際のところは『純血サブでも』中間マージンをえげつなく取る(インセンティブ抜いた状態で7円程取っているところもあり、二者のインセンティブ足したら8.5円程の差が出ている)ところも 存在しているようですよ。

共通部分を差し引いた中間マージンの部分が二者と三者の差で最大10円以上開いていたこともあり、三者の仕入値が近所の二社の現金フリ販売価格以上だったということも存在し、冗談抜きで三者が粗利0で売っても二社の現金フリ価格より高かったこともあったようです。

名前 :村ちゃん 区分 :SS経営者 県名 :愛知県

No.33423 2020年01月24日(金) 13:04:23

comments:

>『純血サブでも』中間マージンをえげつなく取る

浮気の逆パターンで、⇔ 純潔(血)を良いことに舐められている、知らん顔されていることも有ります。交渉事なので良い顔ばかりしている場合ではないと言えます。 *その典型が外交交渉。すぐにスキを突いてくる

◎古代中国の殷=『商』の国が滅んで、全国で(あきない)仕事を展開していった人々 ⇒「商」人と呼ばれた語源です。

国が亡くなったのですから、何をしてでも生きていくことが一番。

えげつない生き方も『是』デショウ。私的には舐められた三者も(が)悪い!

多少のけんか腰の交渉も大切。円満な関係になるためには、一度は思いをぶつけて、避けて通れない儀式ではないでしょうか。

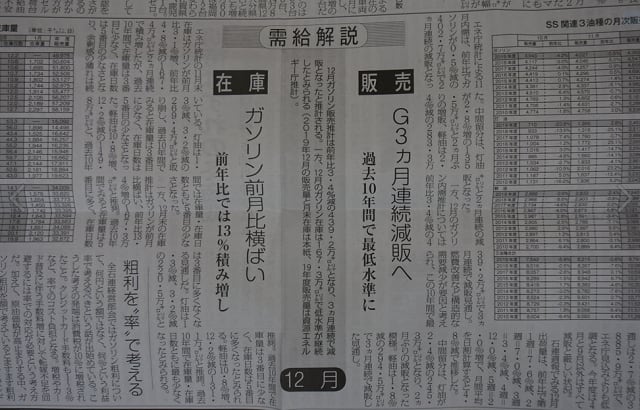

■どうやら 大きな減販で、玉は余っているみたい。

PBに転向するチャンスかもしれません。いまさらPBをお勧めするつもりはありませんが、PBで困った人も居ないのが現実です。〓第三極ですから。

8円差なら運賃引いても最低▲6~7円近くは改善できそうですよ。

名前 :st31 区分 :SS経営者 県名 :呉

No.33424 2020年01月24日(金) 13:20:00

comments:

一次基地出荷と二次基地出荷は、だいたいどれくらいの差があるんでしょうか?

名前 :問います 区分 :SS経営者 県名 :神奈川

No.33426 2020年01月24日(金) 13:54:42

comments:

>管理人様

PBに転向するチャンスかもしれません。

恐らく問います様は業転玉などの裏道に頼らず、100%正規仕入れでこの二者×三者間の卸格差を何とかする術は無いか?と言いたいと思われますが、元売看板下ろしたり特約店との契約破棄するくらいの覚悟で交渉するしかないでしょうかね?

名前 :村ちゃん 区分 :SS経営者 県名 :愛知

No.33427 2020年01月24日(金) 14:25:35

comments:

マークそのままで、二者替えは現実的に無理。結局はそういうことになるでしょう。

単価だけでなく、元売りカード比率や、転向費用や次の仕入れがCODになることなど可能ですかね? 販売面・資金面など二者もその辺りのことも承知で高値なのかもしれませんから。

・一度目は「まあまあ」とお互いが歩み寄って手打ちになるでしょうけれど

問題は二度目。

名前 :st31 区分 :SS経営者 県名 :呉

1月25日

特約店から販売店への卸は「治外法権」