1月22日ぜんせきより

全石連“住民拠点”調査実施へ 1万5千ヵ所適正配備加速

住民拠点サービスステーション一覧

https://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/distribution/juminkyotenss/

今日現在は市町村によって住民拠点SSの数に偏りがあります。

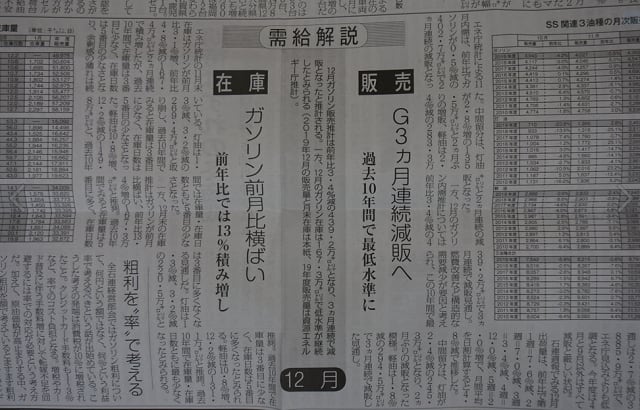

12月需給解説 販売は3ヵ月連続減販へ 過去10年間で最低水準

※減販で、業転玉が安くなる。

1月25日燃料油脂新聞より

ガソリン1~2円値下がり 三重県業転価格

>商材が豊富になるにつれ、値引き合戦がし烈に

ガスや電気を売るためにガソリンを大幅値引き

※これ以上のガソリンスタンドの減少を防ぐことを目的として緩和される消防法

=屋外物品販売解禁

そして続く、「利益は油外で」。

ガソリンの安売り合戦がし烈化して、ガソリンスタンドの減少に拍車が掛かったりして。

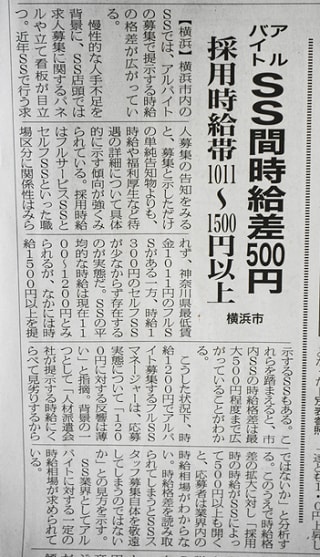

アルバイト SS間時給格差

1011円のフル

1300円のセルフ

給油レーン誘導減る

※セルフが出来てからこのような人たちが増えました。

青森市内 ガソリン市況バラつく

価格高低差15円以上

関東市況 元売仕切り続騰に店頭バラつく

トピック

伊藤忠エネクス社外取締役 山根基世氏が語る

2050年“CO2実質ゼロに” 51自治体が表明

>あまりにも、当店(販売店)の仕入れが高いので知りたいです。 に頂いたコメントから・・・

(むらっち)

>『中間マージン分』で昔は10円以上開いていた為、二者の売値が三社の仕入値ということが存在したと言うことで宜しいのでしょうか?

(masumi)

>二者の売値が三社の仕入値

この理由は中間マージンの差ではなく、JXTG誕生までは業転玉が異常に安かったためです。

つまり価格競争に参加するには3者店だけでなく、2者店も業転玉を使う必要があったということでしょう。

::::::::::::::::::

::::::::::::::::::

当店が近隣他店より13円高く売っても粗利が5円しかなかった最悪の市況だったあの頃、

その原因は当店の特約店が10円以上もの中間マージンを取っていたからではありません。

当店の仕入れ値より常に13円(最大18円)も安い業転玉が存在していたからです。

JXTG誕生により極端な安値業転玉が無くなり、元売の他社買いへの締め付けも厳しくなった現在の当市の市況はー

セルフ 上看板151円(下看板146~148円)

フル 146~152円

因みに13円高く売っても粗利は5円しかなかったあの頃まで当店が市内で1番高値の店でしたが、現在は残念ながらその地位を明け渡しています。

それでも5円しかなかった粗利は現在、二桁あります。

あの過当競争時代、市況は業転が基になっていました。

2者ですら「業転が命綱」という時代でした。

だから全石連がエネ庁長官に「業転5割許容を」と訴えなければならなかったのです。

業界紙には「真面目な業者が消える」という記事が載りました。

※真面目な業者というのは「お客さんを騙すような真似は出来ない」と業転玉を混ぜることをよしとしなかった業者のことです。

そりゃあそうです。

◎古代中国の殷=『商』の国が滅んで、全国で(あきない)仕事を展開していった人々 ⇒「商」人と呼ばれた語源です。

国が亡くなったのですから、何をしてでも生きていくことが一番。

えげつない生き方も『是』デショウ。私的には舐められた三者も(が)悪い!

(st31)

このような相手に勝てるわけがない。

それでもー

それで良いのですか?と思う。

しかも今は別に「生きていくために何をしてもいい」というような戦国時代でもない。

ネギの産地偽装や米の混ぜものは報道により社会的批判を受ける、(その点では)まともな国です。

物資にも恵まれている国です。

そんなこの国で、えげつない生き方も『是』ーという考えは、哀しい。

>舐められた三者も(が)悪い!と書かれていますが、特約店は販売店にとって優越的地位にあるのです。

元売が特約店にとって優越的地にあるのと同じで、

だから全石連はエネ庁に泣きついた。

元売(JXTG)から特約店への卸格差は是正されたけれど、

特約店から販売店への卸はst31さんの言葉を借りるなら、【治外法権】のままなのが現状です。

高値ゆえ消費者から「そんなえげつない真似して!」と責められた地場の小規模店。

「お客さんを騙すような真似はできない」

この思いで営業を続けてきた(いた)販売店が報われることを願っています。