昨日、国道1号線沿いの、京都と大阪の境目あたりでレギュラー159円の看板を見た。

うちが特約店から“FAXで通知されている仕入れ値”が税込163.5円・・・(@@;

160円前後の看板が多かったけど、

1号線沿いのスタンドは大型店舗でタイヤなんかも一杯並べてあって、若いスタッフが数名居て、「凄いなー」「田舎のうちらの店とは月とスッポンやなー」「流石やなー」と感心しながら車を走らせた。

PBは1軒だけだったかな?あとは全部元売マークが上がっていた。

殆どセルフだったけどフルもあったかな。

2軒だけ運営者の名前が見えた。

山文と上原成商事。どちらも(元売資本が入っているような)大手特約店です。

だよね、でないとこんな安値の看板は出せないよね(^^;

あの中に3者店はあるのかな?

1号線沿いではなくて住宅地の中に入ればまだ3者店はあるのかな?

あの1軒のPBは元は3者だったのかな?

そんなことを考えながらこうちゃんに聞いてみた。

「もしうちらの商圏がこんな感じやったら、うちの店、どうなってたかなぁ?」

こうちゃんの答えは、

「そら もう残ってないやろ。それかマーク下ろすしかないやろな」

そうだね。。。

**********

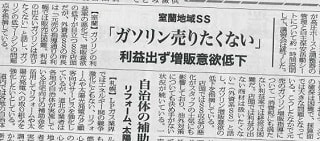

6月30日 燃料油脂新聞

目を疑う「150円」表示

セルフ172円、フル174円 「採販に徹していく」

6月28日 燃料油脂新聞 (※青文字がmasumi)

SS閉鎖も課題に

粗利益率3-4%の低水準が続くなか、油外販売が落ち込み、ガソリンで集客して油外で収益を上げる というビジネスモデルの限界を感じさせる状況にある。

そのため燃料油マージンの改善を迫られる販売業界だが、

「ここまでセルフのガソリン販売が失速するとは予想しなかった」という

足元の商況が、ガソリン市況立て直しに踏み出すことを躊躇させる。

コスト上昇分の転嫁を超えてマージン改善を織り込むには、販売業界の自助努力だけでは難しい。

コスモ石油の森川社長は、9日の東京コスモ会で

「設備過剰と安値業転に関しては元売に解決の責任がある」と述べた。

首都圏では地域のプライスリーダーであるジョイフル本田が2円値上げし、元売販社を含め、競合する系列セルフも2円値上げした。

だが改定後の価格は、系列仕切り並の水準だ。

※地場業者(3者店)の仕切り(仕入れ値)には、特約店(2者店)の中間マージンも加算されています。

業転仕入れを背景に、160円以下でガソリンを売るPBセルフに、元売の運営委託や販社を含む系列セルフが価格追随する構造も、元売に解決の責任がある。

とりわけ首都圏は、販社セルフのシェアが高く影響も大きい。

需要減という逆風の中で、ガソリン170円台という高値を目指すのは簡単ではない。

これまでガソリン収益に依存しないSSづくりを進めてきた特約店が「4月以降のSS経営を取り巻く環境は一段と厳しくなった」として、不採算に転落した店を閉鎖する検討を始めた。

**********

これまで、“儲け主義の安売り”で周りの地場業者を疲弊させ廃業へと追い込んできた部類に属するような大手特約店でも音を上げるような有様です。

>コスト上昇分の転嫁を超えてマージン改善を織り込むには、販売業界の自助努力だけでは難しい。

ガソリンスタンドが消える?とセンセーショナルに「2月危機」を報じたマスコミは、協力してはくれないでしょう。

「何円何十銭上がった」「便乗値上げがないか」「家計や経済に打撃」、「系列店でも業転玉を仕入れられるようになれば安くなる」・・・

そんなのばかり。

多分まだまだガソリンスタンドは減少するのですけど、

さて次は「2月危機」の代わりに、マスコミはどういう理由を付けて報道してくれるのでしょうか。

「ガソリンじわり高騰」と「武力行使歯止め明確 憲法上許容 自公が一致」

場所、逆じゃない?

で、ガソリン高騰がそんなに重要な位置にくるんだったら、暫定税率とかトリガーとかタックスオンタックスを書くべきじゃないのかな?

・・・そういえば昨日の4コマ漫画「コボちゃん」は首都圏でガソリンスタンドを探している漫画だったね。

6月27日 燃料油脂新聞 (※青文字がmasumi)

「日曜日は休業」の理由

「6月から日曜日の営業をあえてやめました。いまの市況ではガソリンを売っても赤字になるだけです。

山梨県内のSS業者は給油所と言うビジネスで利益を出しているのでしょうか」

※当初は1ヵ所だけだったSSを先代から事業継承して社長になってからの数年間で数カ所にまで拡大、価格競争力もコスト競争力もピカイチでカーケア収益もトップクラス、元売や大手商社からの評価も極めて高い若手経営者のお話です。

「業転を仕入れずに系列1本だけの仕入れだったら、いまのガソリンマージンはいったいどのくらいになるのでしょうか。(略)普通の底値看板ですらわずか2-3円しかマージンがありません。皆さんどうやって食べているのでしょうか。収益源の多角化を強力に推し進めているからなのでしょうか」

※こちらの経営状態はガソリンマージンが限りなく0になっても、新車・中古車販売やカーケア収益で赤字になることはない屈強な体質を作り上げたそうです。

給油所という他にはない集客機能の魅力を否定することはないものの、(5%の粗利率もないのに売上高だけは上がるリスキーな状態に)

「経営者として給油所への投資ができない」ーと。

※日曜日を休業にした理由は、

カーケア収益をあげるにはガソリン販売量はある程度の数量で抑えたほうがいいという結論に達したからだそうです。

ガソリン低マージン スタッフの意欲低下 人材不足要因の指摘も

*****

※マージンが重要なのはみんな百も承知なんですけどねぇ・・・

「今は俺らより(販社とか元売から優遇されてる大手特約店の)セルフの方がリッター当たりの粗利、多いんちゃうか」って昨日こうちゃんがつぶやいていたけど・・・

そうだろうね。

でもセルフの売り値はうちらより「安い」からね。

例え売り値の、フルとセルフの、その“差”が10円から5円3円に縮まったとしても、「安い」ことに変わりはないからね。

・・・

クラックマージン(元売の利益)がすごいことになってます。

↑ まいどさんのブログ記事です。

PS

当店が日曜休業なのは、野良仕事をせなアカンから、デース!

6月25日 ぜんせき (※青文字がmasumi)

災害時の“最後の砦” 地場SSの重要性説明

全石連の河本副会長・専務理事は、東日本大震災直後から石油製品の安定供給に尽力したSS現場の従業員らの懸命の取り組みを説明した。

「ある大手のSS企業では、就業規則で震度6以上の地震が発生した場合、出社してはならないといったことがあったと聞く。これでは地下タンクにいくら在庫があっても、供給してはならないということになってしまう」と概況説明したうえで、

「こうなると、就業規則がないような個人商店SSの人が供給せざるを得ない。

上流のほうでいかに供給体制を整えても、SS現場での震災時における火事場の馬鹿力(!)で供給してくれる方々がおられなければ、石油が欲しいという被災者のご要望に応えることができなくなってしまう」と安定供給を支える中小地場SSの重要性を訴えた。

*****

記事タイトルの意味は、(消費者の中には気分を害する方もいらっしゃるかと思いますが、)過去記事を読んでくださいませ。

※2番目の「最後の砦を守ってきたのは誰か」はコメント欄も是非。

教訓薄れる東北自治体 2014年03月01日

http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/db1f400e6803b8e3b231df5b6ddd3bda

最後の砦を守ってきたのは誰か。 2014年03月15日

http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/68f1991617a6a0c0304115d93b578600

店を潰すつもりで 2014年03月02日

http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/ab1ccaa46f10712f062a86eeb3215504

燃料を切らすわけにはいかない。 2013年01月19日

http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/c0146eea760880dbe694cb01f1df8684

※「燃料を切らすわけにはいかない」、この思いが業転玉に手を出さない理由の一つでもあるわけです。

みっともなくても。 2014年05月27日

http://blog.goo.ne.jp/m128-i/e/6e015b682dea5ffb9b866d86f9ec343c

中身がくり抜かれてる(T^T)

アライグマの仕業かなぁ

店の裏で作ってるイチゴもベリー類もビワも、今年は殆ど鳥にやられてる。

昨年はもう少し私の口に入ったのに(何でだろ?)と思ったら、マックだった。

あのこがちゃんと番犬をしていてくれたんだ。

マックがいなくなって、散歩に店から出ることもなくなったからつまらない。

イタチやカワセミに出会うようなことも、もうない。

川面やススキや桜や夕日の写真を撮る機会も、ないことはないけど、やっぱりない。

マックがいなくなって私の世界が変わってしまった。

マックがいてくれて楽しかった。

・・・あれ?

何でキュウリからマックの話に?(苦笑

やっぱりマックがいないのは淋しい。

次世代エコカー普及にアクセル 燃料電池車700万円程度で今年度内発売へ(産経新聞) - goo ニュース

2014年6月26日(木)07:57

トヨタ自動車は25日、次世代エコカーの本命と目される燃料電池車(FCV)を700万円程度で今年度内に発売すると発表した。市販化に向け開発を進めていたが、コスト削減のめどが立ったため販売に踏み切る。FCVをめぐっては、ホンダも来年中に700万~800万円で発売する予定。2社が販売に乗り出すことで、排ガスがゼロという“究極のエコカー”がいよいよ実用段階に入る。(飯田耕司)

◇

「ハイブリッド車(HV)の部品を共用することで手の届く価格になった」

トヨタの小木曽聡常務役員は同日の会見で、1台1千万円を切るレベルとしていた価格を700万円程度まで下げられた理由をこう説明した。国などからの補助金が電気自動車(EV)と同じ約80万円出たと仮定した場合、販売価格は600万円台前半となる見通し。

トヨタは20年前から開発を続け、2002年に日米でリース販売を開始。ただ、当時は1台1億円ともいわれ、リース価格も月約120万円かかっていたため、普及は限定的で、納入先は官公庁などに限られていた。

今回、年100万台以上の販売にまで拡大したHVの部品を使ったことや、燃料電池に使われる高価なプラチナの使用量を減らすことでコスト削減に成功した。今回の販売は官公庁などの需要に加え、「環境意識の高い個人」(佐藤康彦常務役員)も新たにターゲットにしている。

FCVは、水素と酸素の化学反応で発生した電気でモーターを回す仕組みで、排出は水のみ。クリーンエネルギーの推進を目指す政府も普及に向けて全面的にバックアップしている。「1回の充電での走行距離が250キロ程度の電気自動車(EV)に対し、700キロ以上のFCVは走行に不安がなく、次世代環境車の本命」(ホンダ幹部)と世界の自動車メーカーが、開発にしのぎを削る。

ただ、燃料の水素を充填(じゅうてん)する「水素ステーション」は、国が建設にかかる費用の最大半額を補助する仕組みがあるにもかかわらず、計画中のものも含め全国約30カ所にとどまる。トヨタがFCV発売を正式に決めたが、インフラ整備が進まず普及が遅れたEVと同様に、販売が伸び悩む懸念も拭えない。価格も700万円台とまだまだ高く、普及には一層のコストダウンが求められる。

*****

燃料電池車を売るために、又補助金が投入されるんだろうね。

>「水素ステーション」は、国が建設にかかる費用の最大半額を補助する

5億くらい掛かるらしいから半額で2億5千万円の補助(税金)。

半額補助して貰っても、あと半額の2億5千万円は自腹・・・

次世代ステーションは個人商店での参入は多分不可能でしょうね。

ガソリンスタンドへの補助は来期はかなり縮小されるのではないかと思うんだけど、

ま、しょうがないね。

クレジット手数料で赤字になるって記事を昔書いたことがあるはずだと思って検索したんだけど見つからなかった。

代わりにこんなの見つけた。

yahoo知恵袋、

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11118356621

※ベストアンサーに選ばれた回答より

普通に売れば売るほど赤字なら扱わない方が良いし、計算出来ないで扱ってるなら経営者がただのバカでしょ!(笑)

~(o>ェ<)Uゝクーッ!

「〇〇店はガソリンが安い。ここはガソリンが高いから」

そう言って去っていった人が、その安値の〇〇店では売っていない混合油を当店に買いに来たときのこうちゃんとの会話ー

(※緑太文字がこうちゃん)

「どや、ガソリンはちょっとは安なったんか?」

「いや、安ぅはなってない」

「安くなったら又ガソリンも買いに来るわな」

「無理!! 安ならへん!!」

*****

こうちゃんはどういうつもりで上のセリフになったのかは知らないけど、

masumiさんもこの場合、「ありがとうございます」とか「又お願いします」とか、言いたくない。

はい、人間が出来ておりませんので。

6月24日 燃料油脂新聞より

「ガソリン売りたくない」利益出ず増販意欲低下

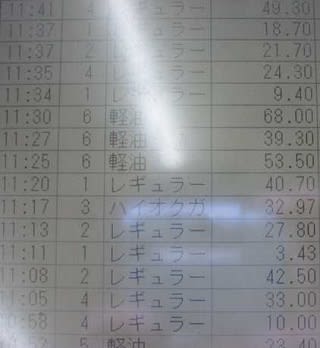

本日の給油履歴

こうちゃんが配達中に洗車に来てくれた常連の(フリ現金の)お客さん。

大きなSUV車。

ちゃんと分かってくれてはるので、

「ご主人、配達?」「何分くらいで帰ってきはる?」「じゃあ、又来るわ」

こうちゃんが留守の時に油外を受けることはやめたのです。

洗車機にかけて機械が止まってから、その状態で1時間放置するような事態が起こるから。

(同業者も含めて)それを非難する人もいるけど、

それを許して、出直して来てくれる人も世の中にはいてくれるのです。

そういうお客さんに恵まれて、うちの店は続いている。

だからそういうお客さんのためにも、昔のようにサービスができる店に戻れたらな、と思う。

叶わぬ夢で終わることが濃厚だから、申し訳ない、と思う。

追記

先週、「FCカードが使えなくなるのだけど、他に安く入れられる方法ない?」のTさんが「ENEOSカード申し込んだよ(届いた)」と報告してくれました(*^^*)

JXが「培地」発売、再生医療分野参入 10兆円市場、収益の柱に(フジサンケイビジネスアイ) - goo ニュース

石油元売り最大手のJX日鉱日石エネルギーは19日、細胞や組織を再生させる再生医療分野向けに、細胞が体外で増殖するために必要な栄養分となる「培地」の国内販売を開始したと発表した。海外販売は昨年開始している。

人口減や低燃費車の普及を背景にガソリンなど石油製品の国内需要が低迷する中、近い将来に世界で年間10兆円を超えるとされる再生医療関連市場に参入し、ライフサイエンス事業を新たな収益の柱に成長させたい考えだ。

培地は、糖、アミノ酸、ビタミン、無機塩など細胞が成長するのに必要な50~60種類もの物質を混ぜ合わせて作られ、培養液などとして使われる。

すでにJXは100%子会社の米アーバイン・サイエンティフィック(IS)を通じて、医薬品製造や不妊治療向けの培地を製造し、世界各国で販売。昨年からは欧米で再生医療分野向けの培地も販売している。

再生医療は安倍政権の成長戦略の柱の1つ。経済産業省は、2030年の国内の再生医療関連の市場規模は12年比の60倍にあたる1兆6000億円、世界規模では50倍の17兆円と試算する。

味の素や富士フイルムも自社の持つ先端技術を応用して培地を開発し、参入を計画している。業種を超えた市場争奪戦が過熱しそうだ。

*****

再生医療は・・

...収益の柱

今朝、業界紙のこの記事を読んで涙が出そうになった。

言葉に詰まる。

優秀SS突然の自己破産「頑張っても報われない」

1SSPBのこの販売店は20代のスタッフを中心に大手特約店と比較しても遜色のない接客レベルで、安全点検を行い、カーケア収益を獲得していた。

今年1月に決勝大会が行われた接客コンテストで全国2位を獲得。

その4か月後に自己破産なんて・・・

西播地区の特約店も

「SS業界に携わる者はみんな真面目に命懸けで商売しており、誰も店を潰そうとか潰れてもいいなんて思っていない。

うちの会社も決して他人事ではなく興味本位で“次はどこ”など下世話な話をする余裕がなくなった。

いくら従業員を育て優良客を多く抱えて油外実績を上げても、外的要因で資金がショートすれば倒産する。

頑張った者でも報われないのが石油業界の現状で嘆かわしい」と落胆の表情をみせる。

*****

利益率は5%にも満たないのに、様々な大きなリスクを抱えている業種。

そういった現状や先のない未来を理解した上で、営業を続けている地場業者。

地域のガソリンスタンドが無くなっても、 本当に困る、のは極々僅かな人数(家庭)。

だけど(?)だから(?) 店を続けている者は、踏ん張ってる。

何とか自分で自分の気持ちを立て直しながら、踏ん張っている。

>誰も店を潰そうとか潰れてもいいなんて思っていない。

そうです。

だけど、こんなふうに突然倒れる。

石油業界の現状を嘆かわしいと言う、この特約店の方が正常だと思います。

*****

知り合いの地場業者の方の店で運営者交代がありました。

施設も手放し、特約店が運営することになったそうです。

別件で電話があったときに「もう知っていると思うけど、」と・・・

福岡のガソリン漏れの件に触れ、店も古いし何時同じようなことが起きるか分からない。

やめることが出来て良かった。

そうおっしゃっていたそうです。

>誰も店を潰そうとか潰れてもいいなんて思っていない。

それは本当です。

でも、廃業して「良かった」という声は聞いても、「やめなければ良かった」というような、

廃業を悔やむ声は聞いたことがないことも事実です。

SSは適正な利益必要な業態 元売販売政策も問題

河本副会長・専務理事は、石油販売業の現状と問題点について報告。

ガソリン内需が減少傾向にある一方で、慢性的な供給過剰状態にあり、量販指向の強い一部のPBSSや異業種SSに元売販売子会社が加わり、し烈な販売競争を繰り広げており、価格競争に劣る地場中小SSが市場からの撤退を余儀なくされ、依然として近年1日当たり4ヵ所のペースで減少するなど、SS過疎地の増加や災害時における石油の安定供給に支障が生じる懸念が高まってきていると訴えた。

*****

「税」の再考を促す。

系列vsPB(無印)ではないんですよ。

何故系列店が業転を仕入れなくてはならなくなったのかー

そしてマークを下ろさねばならなくなったのかー

大企業vs個人商店なんですよ。

元売+商社vs個人商店なんですよ。

業転玉仕入れで凌げているうちはそれで良いけど、その業転玉を出しているのが元売と商社なんです。

最近、系列販社や大手の安値にPB業者の不満が高まっているようですが、

ある程度まで系列店の淘汰が済んだら次はそうなるだろうと予想していました。

>最近、系列販社や大手の安値にPB業者の不満が高まっているようですが、

少し前までは、PB業者の安値に3者店の不満が高まっていました。

その前は、同じ地場業者でありながら業転仕入れによって安値追随した3者店に対して、です。

>系列販社や大手の安値にPB業者の不満が高まっている

安値店に追随できない仕入れ値で競合しなければならない販売業者の気持ちです。

*****

●普通の業界は、品質に疑いがかかるとOUT。

それがSS業界は、「怪しいことは判ったけれど、やはりあのSSが安いのね」が優先する不思議な業界だという事。

お客様自体が、口で批評することと ⇔ 購買行動が違うことを理解したい

●灯油混入で全国に流れた会社も、その後は元気なんでしょう。

燃料って目にすることがないまま消費するから、安いことが一番なのですよ。理屈じゃないの。仕入も販売も。

●燃料が入荷しなければ、平気で閉店するSS。

開ければやはり繁盛しています。お客は安定供給なんか要求していないことは、震災でわかったではありませんか。有るSSに行くだけ。

★同時に 元売りこそが、安定供給をできないこともわかった。

★「上得意・掛売りだけは給油する○ ⇔ 現金はダメ×」という使い分けが出来ないことも学びました。

st31さんがNo.21148で書かれているこの現実を、

(そうです。悲しい哉これが現実)

呑みこんでなお、信念を曲げることはできない。

※良い恰好とかそんなんじゃなくて、「できない」だけです。

「お客さんを騙すような真似は出来ない」と、系列100%の高値仕入れを貫いたがために廃業を余儀なくされた販売店もあります。

「うちを信じて利用してくれる客のためにも業転を仕入れるわけにはいかんのや」

オイルショック時の玉繰りの苦労を身を持って経験してきたこうちゃんの考えは間違ってないと思います。

廃業を余儀なくされたとしても、その考え、その気持ちは、間違いなんかじゃないと思います。

「店を存続させるために業転玉を・・・」

それも一つの選択肢でしょう。

結果の如何はともかく、自分が決めて行動するだけです。

ただ、

流通証明書導入とか議員立法化などといわれるまでに大きくなった業転格差問題が何故始まったのか。

そこをそのままにしては、流通証明や議員立法化など意味がない。

「系列でも業転OK」になったとて、SSの減少は止まらない。

そう思います。

系列、PB(無印)関係ないのです。

これまでずっとその地域への小口配達という燃料供給を、使命感を持って担ってきた地場業者が、

規制緩和以降台頭してきた元売販社や量販店など大手企業の安値販売によって、

それに対抗できない、理不尽な仕入れ値の格差によって、

業転に手を出すしかなくなり、

マークを下ろすしかなくなり

そして発券店値付けカードのような元売のカード戦略も追い打ちをかけ、

廃業を余儀なくされているのです。

それが一番、忘れてはならない重要なことだと思うのです。

6月20日 燃料油脂新聞

流通証明書への期待薄れる

「中小零細SSが業転を仕入れやすくして経営を維持できる環境を構築する」という、流通証明書本来の目的を達成できなくなる可能性があるとも指摘されている。

流通証明書の影響が不透明なだけに、その効果に対する期待も徐々に薄れているようだ。

「業転購入を望んでいるのではなく、系列玉を業転玉ほどの価格で仕入れられるようにしてほしい」

三重県のある系列SSはこう語る。

系列仕切りと業転との価格差が問題となるのは、

安価な業転玉を仕入れた近隣競合店が系列仕切りを下回るほどの価格で販売するケースが考えられる。

それが同系列であればなおさらだ。

顧客から同じ商品なのに高く売って儲けていると見られ、安値店との価格差を説明しにくいのが現状だ。

業転を仕入れて一般ユーザーや需要家との信頼関係を失いたくないとするSSも散見されている。

*****

※当商圏の現在の看板価格はバラバラで、地場業者で安値に徹底追随した看板を掲げているフルはありません。

しかしセルフ解禁直後はそうではありませんでした。

高値店の当店は、消費者からの風当たりは大変辛いものでした。

それから、

販社や量販店の安値はボリュームインセンティブという説明ですが、

一般の消費者にとって、それはどうなんでしょうか?

近隣にそういった安値店が無い。或はセルフは怖くて行けないといった消費者にしてみれば、

「(一部の店に)安く卸せるのなら、全ての店に安く卸してやってくれ」と言う気になるのではないでしょうか。