前回のブログのコメント欄に、僕が何のために写真を撮っているのか?という質問があった。これに詳細に答えようと思うと本の1、2章分くらいにはなってしまうので、僕のカメラマンとしての転機にもなった経験を簡単に述べて答えの代わりにさせていただこうと思う。

僕は報道写真家という肩書はつけているものの、どちらかというとジャーナリストとしての使命感よりも、「撮りたい」という自分の好奇心のほうが強いのが正直なところだ。特に自分がまだ駆け出しだった頃などは、単にいい写真を撮りたい、コンテストで受賞したい、認められたいといった、自分のためだけに写真を撮っていたようなもので、ジャーナリストとしての社会貢献の意識など、ほとんど持っていなかったといえる。

しかし、取材を通して、紛争や貧困に苦しむといった、それまでの自分の人生の中で関わりを持った事のないような境遇の人々と接していくうちに、僕の写真に対する姿勢も徐々に変わっていった。決定的だったのは、2003年のリベリア内戦取材だった。

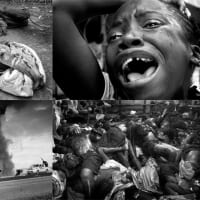

砲弾の破片で頭をぶち抜かれた少年、我が子を殺されその亡骸の横に横たわり赤子のように泣き叫ぶ父親。。。リベリアではそんな悲惨な光景を眼のあたりにする毎日だった。おまけに砲弾で手を引きちぎられた少女を自分の車で病院まで運ぶに至って、こんな無差別の暴力、そしてそれを許す体制に対してそれまで漠然と感じてきた僕の「怒り」は一気に膨らんでいった。

当時リベリア国民が強く望んでいたように、アメリカが少し介入すれば停戦はすぐに可能だったはずだ。しかしブッシュはお茶を濁すだけでなにも行動に移さなかった。平和なアメリカや日本の一般市民たちは遠いリベリアでこんな惨劇が起こっていることなど夢にも思っていない。

撮る者には、「撮る」ことに対する責任がある。

そんな強い思いを抱いたのはそのときだった。 僕には、国外からの仲介が入らない限り、この無意味な殺戮は終わらないと思えた。しかし、国外の人間達はリベリアで起こっている事など、何も知らない。こうして子供達の身体が砲弾で引き裂かれているときも、日本やアメリカでは人々がうまいもの食って楽しい時間を過ごしていることだろう。もしも影響力のあるそんな国の国民達がリベリアの現実を知って抗議の声をあげれば、内戦を止めるいくらかのきっかけにはなるんじゃないか?

ここで写真を撮っている僕らには、それを伝える必要がある。撮るだけではなく、しかるべき手段をつかって、僕らの見た現実を世間に知らしめることに意味があるのだ。これは報道カメラマンとして写真を撮る「権利」などではなく「義務」なのだ。物事を変えるためには、まず現実を「知る」ということが第一歩。それについて「考え」そして「行動する」ことが必要になる。報道カメラマンが担うのは、その第一段階である 「現実を知らせる」という役割だ。

こんなことを頭ではなく身体で気づかされてから、僕の写真に対する姿勢は随分変わっていったと思う。それは紛争現場に限らず、貧困問題など他の社会問題を取材するときも同じことだ。また、取材の結果として、リベリアの少女ギフトがアメリカ人の養子になったり、シカゴの貧困家庭に援助の申し出があったりするなど、写真の力によって被写体に利益をもたらすことができる、という経験ができたこともおおいに励みになった。

とはいえ、僕が特に、「使命感にあふれた志の高いジャーナリスト」に生まれ変わったわけでは全然ない。いまでも賞をとれるような写真が撮りたいとか、認められたいとかいった邪心はもっているし、現場での高揚感に魅かれる気持ちにも変わりはない。僕が以前と違うのは、そういう邪心のうえに「責任感」のようなものがくっついた、ということにすぎない。

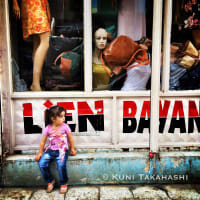

それなりの経験をしてきて、ここ数年ようやく報道カメラマンとして地に足がついてきた感じはするし、被写体とも正面からきちんと向き合う事ができるようになったと思う。

結局のところ、イラクやリベリアの子供達や、隅田川のホームレスのおっちゃんたち、シカゴ郊外の低所得者住宅で、生活保護をもらいながら一人で暮らす老婆のような、取材をとおして接してきた人間達にもまれてきたおかげで報道カメラマンとしての今の僕があるのだろうな、とも思っている。

なんだか支離滅裂な文になったような気がしますが、ご容赦を。

僕は報道写真家という肩書はつけているものの、どちらかというとジャーナリストとしての使命感よりも、「撮りたい」という自分の好奇心のほうが強いのが正直なところだ。特に自分がまだ駆け出しだった頃などは、単にいい写真を撮りたい、コンテストで受賞したい、認められたいといった、自分のためだけに写真を撮っていたようなもので、ジャーナリストとしての社会貢献の意識など、ほとんど持っていなかったといえる。

しかし、取材を通して、紛争や貧困に苦しむといった、それまでの自分の人生の中で関わりを持った事のないような境遇の人々と接していくうちに、僕の写真に対する姿勢も徐々に変わっていった。決定的だったのは、2003年のリベリア内戦取材だった。

砲弾の破片で頭をぶち抜かれた少年、我が子を殺されその亡骸の横に横たわり赤子のように泣き叫ぶ父親。。。リベリアではそんな悲惨な光景を眼のあたりにする毎日だった。おまけに砲弾で手を引きちぎられた少女を自分の車で病院まで運ぶに至って、こんな無差別の暴力、そしてそれを許す体制に対してそれまで漠然と感じてきた僕の「怒り」は一気に膨らんでいった。

当時リベリア国民が強く望んでいたように、アメリカが少し介入すれば停戦はすぐに可能だったはずだ。しかしブッシュはお茶を濁すだけでなにも行動に移さなかった。平和なアメリカや日本の一般市民たちは遠いリベリアでこんな惨劇が起こっていることなど夢にも思っていない。

撮る者には、「撮る」ことに対する責任がある。

そんな強い思いを抱いたのはそのときだった。 僕には、国外からの仲介が入らない限り、この無意味な殺戮は終わらないと思えた。しかし、国外の人間達はリベリアで起こっている事など、何も知らない。こうして子供達の身体が砲弾で引き裂かれているときも、日本やアメリカでは人々がうまいもの食って楽しい時間を過ごしていることだろう。もしも影響力のあるそんな国の国民達がリベリアの現実を知って抗議の声をあげれば、内戦を止めるいくらかのきっかけにはなるんじゃないか?

ここで写真を撮っている僕らには、それを伝える必要がある。撮るだけではなく、しかるべき手段をつかって、僕らの見た現実を世間に知らしめることに意味があるのだ。これは報道カメラマンとして写真を撮る「権利」などではなく「義務」なのだ。物事を変えるためには、まず現実を「知る」ということが第一歩。それについて「考え」そして「行動する」ことが必要になる。報道カメラマンが担うのは、その第一段階である 「現実を知らせる」という役割だ。

こんなことを頭ではなく身体で気づかされてから、僕の写真に対する姿勢は随分変わっていったと思う。それは紛争現場に限らず、貧困問題など他の社会問題を取材するときも同じことだ。また、取材の結果として、リベリアの少女ギフトがアメリカ人の養子になったり、シカゴの貧困家庭に援助の申し出があったりするなど、写真の力によって被写体に利益をもたらすことができる、という経験ができたこともおおいに励みになった。

とはいえ、僕が特に、「使命感にあふれた志の高いジャーナリスト」に生まれ変わったわけでは全然ない。いまでも賞をとれるような写真が撮りたいとか、認められたいとかいった邪心はもっているし、現場での高揚感に魅かれる気持ちにも変わりはない。僕が以前と違うのは、そういう邪心のうえに「責任感」のようなものがくっついた、ということにすぎない。

それなりの経験をしてきて、ここ数年ようやく報道カメラマンとして地に足がついてきた感じはするし、被写体とも正面からきちんと向き合う事ができるようになったと思う。

結局のところ、イラクやリベリアの子供達や、隅田川のホームレスのおっちゃんたち、シカゴ郊外の低所得者住宅で、生活保護をもらいながら一人で暮らす老婆のような、取材をとおして接してきた人間達にもまれてきたおかげで報道カメラマンとしての今の僕があるのだろうな、とも思っている。

なんだか支離滅裂な文になったような気がしますが、ご容赦を。

そこで今回のブログに書かれているのと同様の、高橋さんの考えを読み写真をみて、心が揺さぶられ、涙が止まりませんでした。

知ろうとすることから愛情ははじまるものだそうです。知らせて貰った私たちはそこから他者(見知らぬひとも含んだ)への愛情を育ててゆかなくてはいけないのですね。

私には小さな息子が居ます。殺される側にも、殺す側にもなってほしくないし、何より、他の苦しみに無関心なひとにはなってほしくありません。

彼の内にも、ひとへの好奇心と他者への愛情を育ててゆくのが私の義務だと思っています。

これからもどうぞ私たちに写真を通して大事なことを伝えてください。

悲しい気持ちになったけどどうしたら戦争や紛争がなくなるんだろう

しか頭にはなく堂々巡りな自分がいました…

自分の欲(弱さ)を認める、ってなかなかできないです。

私は真実を追い求めていく生き方って素晴らしいなあと思います。

時に批判を受けたりすることもあるだろうけど、

迷いながらも続けていくことが、大変だけどすごいことだと・・

全然レベルの違う話で恥ずかしいですが、私も日々の子育てで、たまに子供がわがまま言ったり泣いたりする時に、叱る前に、本当はどう感じてるんやろ?って、考えるように気をつかっています。

確かにそうかもしれませんね。表現方法はどうあれ、本筋の通っているものなら「伝わる」はずですし、より多くの人が(報道)写真に興味をもつようになることはいい事だと思います。

写真家、被写体、媒体、一般の人・・・多くの人たちが求める要素が集約されてあの形になったと思っています。「流行の写真」にしか出来ないこともあるし、「報道写真」と同じ深さがある写真もたくさんあります。若い報道写真家の撮る写真も様々です。

色々な写真が生まれることで今までの固定概念がなくなり、もっとたくさんの人たちが写真に興味を持つようになるような気がしています。伝わる写真は絶対に残るはず。

次の世代はどんな報道写真を見ることになるのか、とても楽しみです。

同じ地球に住む人間だからこそ、日本以外にも関心もち現実に行動しなくてはと教わります。

高橋さんが報道カメラマンとして責任感をもっている

のとは逆に「流行の写真」といわれるものには、その重さや深さがないのかな、と思います。

被写体と正面から向き合う、というのは、ともするとその人の人生そのものまで背負ったりする覚悟みたいなものがないとできない気がします。とても怖いことではないでしょうか。

しかしながら、そのような覚悟で正面から対峙した写真や記事を発信することで、同じような問題意識を持っている人に伝わり、養子縁組などに結びついたとしたら・・これこそ真の意味での「報道」かも?

道に報いると書く「報道」の意味をあらためて漢語辞典でしらべましたが、残念ながらニュースなどの意味しかのっていませんでしたが・・