僕には20年ちかく前に癌で亡くなった伯母(母の姉)がいる。

母より5歳年上の彼女は、当時にしては珍しいキャリアウーマンで、結婚したあとも仕事をバリバリ続けているような人だった。

靖子という名前だったので、僕ら兄弟妹はそのまま靖子おばちゃんと呼んで慕っていたのだが、彼女自身に子供がいなかったせいもあって、随分と可愛がってもらった記憶がある。休日に遊びに行くと必ず玩具などを買ってもらったし、僕が成長して中学あたりになると、大好きだった沢田研二のコンサートのチケットをとってくれたりもした。おばさんは音楽関係の仕事をしていたので、そんな融通も利いたのだ。

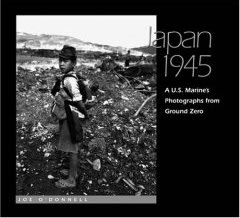

先日、「焼き場の少年」の写真を見た僕の母が、この靖子おばさんのことを書いてメールをよこした。そこには、これまで僕の知らなかった伯母さんの姿が綴られてあった。

1945年、仙台空襲の日。当時10歳だった靖子おばさんは、焼け野原になった街の中、実家の様子を確かめるために、人間が丸焦げになってあちこちにころがっているなかを2時間近く走り続けたという。

幼なくてあまり戦争の悲惨な記憶を持たない僕の母親に、靖子おばさんはあまり当時の話はしなかったようだが、祖母がよく「靖子は本当に偉い子だった」と語っていたらしい。母は、あの頃の靖子姉さんは、ちょうどこの「焼き場の少年」と同じくらいの年頃だったのだなあ。。。と思ったそうだ。

僕は大学受験の際、単なる力試しで受けた防衛大学にどういうわけか合格してしまった。別に行きたいと思っていたわけでもなかったので入学は辞退したのだが、そのとき靖子おばさんは僕の母に「絶対に入れては駄目だよ!」と強く言っていたそうだ。

10歳の少女として体験したあの空襲の強烈な記憶は、戦争への嫌悪として靖子おばさんの身体に深く刻まれていたのだろう。

僕が初めて語学留学すると決めたときには、すでに彼女の身体は癌に侵され、手術を重ねるような状態だったが、それでも僕のアメリカ行きをとても喜んでいてくれたという。息を引き取るまでの5年間、10回もの手術をうけ、厳しい闘病生活をおくったが、決して弱音を吐くことはなかった。。。

生きていてくれたら、空襲の日のことや、疎開生活のことなどもっと話が聞けたのに。。。おばさんの生前に、そういう意識を持つに至らなかった僕自身の未熟さをいまさらながら恨めしくも思う。

母より5歳年上の彼女は、当時にしては珍しいキャリアウーマンで、結婚したあとも仕事をバリバリ続けているような人だった。

靖子という名前だったので、僕ら兄弟妹はそのまま靖子おばちゃんと呼んで慕っていたのだが、彼女自身に子供がいなかったせいもあって、随分と可愛がってもらった記憶がある。休日に遊びに行くと必ず玩具などを買ってもらったし、僕が成長して中学あたりになると、大好きだった沢田研二のコンサートのチケットをとってくれたりもした。おばさんは音楽関係の仕事をしていたので、そんな融通も利いたのだ。

先日、「焼き場の少年」の写真を見た僕の母が、この靖子おばさんのことを書いてメールをよこした。そこには、これまで僕の知らなかった伯母さんの姿が綴られてあった。

1945年、仙台空襲の日。当時10歳だった靖子おばさんは、焼け野原になった街の中、実家の様子を確かめるために、人間が丸焦げになってあちこちにころがっているなかを2時間近く走り続けたという。

幼なくてあまり戦争の悲惨な記憶を持たない僕の母親に、靖子おばさんはあまり当時の話はしなかったようだが、祖母がよく「靖子は本当に偉い子だった」と語っていたらしい。母は、あの頃の靖子姉さんは、ちょうどこの「焼き場の少年」と同じくらいの年頃だったのだなあ。。。と思ったそうだ。

僕は大学受験の際、単なる力試しで受けた防衛大学にどういうわけか合格してしまった。別に行きたいと思っていたわけでもなかったので入学は辞退したのだが、そのとき靖子おばさんは僕の母に「絶対に入れては駄目だよ!」と強く言っていたそうだ。

10歳の少女として体験したあの空襲の強烈な記憶は、戦争への嫌悪として靖子おばさんの身体に深く刻まれていたのだろう。

僕が初めて語学留学すると決めたときには、すでに彼女の身体は癌に侵され、手術を重ねるような状態だったが、それでも僕のアメリカ行きをとても喜んでいてくれたという。息を引き取るまでの5年間、10回もの手術をうけ、厳しい闘病生活をおくったが、決して弱音を吐くことはなかった。。。

生きていてくれたら、空襲の日のことや、疎開生活のことなどもっと話が聞けたのに。。。おばさんの生前に、そういう意識を持つに至らなかった僕自身の未熟さをいまさらながら恨めしくも思う。