並べることにしました。

並べることにしました。

皐月句会では、初夏の句を投句して頂きくことになります。予め、初夏の句を

皐月句会では、初夏の句を投句して頂きくことになります。予め、初夏の句を

です。)

です。) 曲水に影流しをり花万朶

曲水に影流しをり花万朶

今年も早くも三月の声を聞いています。梅が咲き誇り、続いて桜の花見となります。三月七日に恒例の句会を開催します。先月の会で、本句会を今後別のブログに変えるお知らせをしましたが、まだ準備が整いませんので暫く本ブログで続けるものとします。(三月幹事:小河原)

全員の投句が終りました。コメントをお願いいたします。

コメントの記載が終りました。コメントバックをお願いします。

(ゆらぎ)

花ミモザランボルギーニで出かけましょう

そう云えばゆらぎさんは、外車の名車指向でしたね?昔のお写真に、赤い車を見せて頂いた事があります。黄色の豪華なミモザの花には、外車がピッタリです。(たろう)

たろさん。花ミモザの句に素敵なコメントをありがとうございました。僕は、イタリアの車が大好きです。とくに、マセラッティ、フェラーリなどなど。(ゆらぎ)

花ミモザ心浮き浮きポルシェに乗って

ミモザ咲く蝶ネクタイつけ手をつなぎ

本句を「選」として頂きます。(紘子)

恐らく20代の実際の光景か、今でも見る夢の中の夢なのか。何とも作者の輝けるご尊顔が浮かぶ。永遠に夢を持つ作者は若い。(龍峰)

本句のあとに七七を付けたくなりました。まずは、ゆらぎさんの奥方をイメージして。奥方に感謝の意を表して温泉にでもいかれるのかな!(九分九厘)

龍峰さん、紘子さん、九分九厘さん、蝶ネクタイの句を選んでいただき頂きありがとうございます。龍峰さんから頂いたコメント通り、結婚したての頃は蝶ネクタイをつけて嬉しそ うに出勤していました。流石に手はつなぎませんでしが、・・・。お恥ずかしい限りです。九分九厘様、ぜひ、七七をつけてください。

(ゆらぎのサンプル)ミモザ咲く蝶ネクタイつけ手をつなぎ公園を行く仲良しふたり (あはは)

紘子さん、当句をお選びいただきありがとうございました!

花ミモザ桜も咲いておらが春

大和こそ国のまほろば龍天に

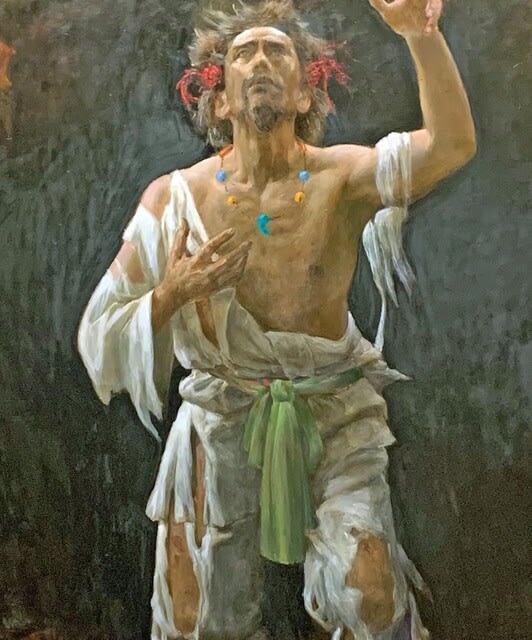

(六甲アイランドで開催されている日展をみてきました)・・・・後ほど、最も印象に残った小灘一紀の「大和は国のまほろば」(洋画)を掲載致します。

写真は、ここにアップする予定でしたが、なぜかブログの冒頭に置かれてしまいました。手抜かり、ご容赦ください。

大和(奈良の地)こそ国のまほろば(優れた良い地)ですね?此処から、春になれば龍が天に向かって昇るとか。我が国の発祥の地に相応しいようです。(たろう)

たろうさん、コメントをお寄せいただきありがとうございました。大和(奈良)は、本当に日本人の心の故郷ですね。春になり、暖かくなったら奈良を訪れたいものです(ゆらぎ)

私も丹水会の残党(トンボの会)と組して日展をみてきました。「大和は国のまほろば」の絵もとても印象的でした。画風は明治時代の洋画家の雰囲気ですね。ゆらぎさんのお好きな原田直二郎に近いのかと思いました。今回の日展の大賞には超写実的絵画が選ばれていて、審査員の構成も変ってきているのだろうと思いました。(九分九厘)

九分九厘さん、日展をご覧になりましたか! 今回の「大和は国のまほろば」は、私の見るかぎり、最高傑作でした。この絵を書いた画家(小灘一紀さん)が渾身の力を奮って書かれた渾身の力作だと思います。余談ですが、もう一枚、青いソフアの上に横座りしている女性の絵がありました、白っぽいワンピーズに青い斑のような模様がついています。その色っぽさに目を惹かれました(ゆらぎ)

龍峰)

服装の間にあはずとも春帽子

早春賦の歌のように何時までも寒暖定まらず、寒い侭です。着るものは春物では無くても、せめて春帽子だけでも?(たろう)

春を迎える気持ちが新鮮です。(葉有露)

ガールフレンドからお呼びがかかった。なにを置いても行かねばならぬ。いや、行きたい!そこで愛用の春の帽子を被って、駆け出していく。若き日の思い出か。年老いて、若き日のことを思い出して詠んだ句であろう。こんな句が詠めるとは、素晴らしい!(ゆらぎ)

たらう様 葉有露様 ゆらぎ様 :色々と愉快なコメント有難うございます。今年の春は、特に最近は暖かな日と寒い日が入り混じっています。春になったのに今日は寒い、せめて帽子でも春物をと言う実感で、ふっと浮かんだ軽い句です。(龍峰)

観梅や王朝風の名のならび

長浜の盆梅展などを、見物に出掛けられたようですね?元々梅がかの国中国が有名であり、中国王朝風の名前の鉢が多かったようですね?(たろう)

本句を「選」としていただきます。(紘子)

勿論この句の主人公は龍峰さんになるわけですが、至極客観的に捉えて読ませて貰いました。中国の歴代王朝の遍歴に一歩離れて、泰然とした梅が存在している・・・と言った感じです。(九分九厘)

たらう様 紘子様 九分九厘様 :本句に高尚な深読みのコメント有難うございます。本句の「王朝」は、中国王朝なんぞと言う恐れ多いものではなく、ここは日本の特に平安時代を、さらに平たく言えば、「雅な」と言う程度の意味で詠みました。先人は梅の姿形を見て、なんと奥ゆかしい雅な名前を付けたものよと、いつも感心して梅見をしています。(龍峰)

河津桜夜空に梅と肩ならべ

河津桜は静岡の河津で咲く早咲きの桜。早咲きゆえに梅と同じ時期に咲く。それを、”肩を並べて”、と表現したところがユニークで面白い。目の付け所が面白い。

実際に、河津まで出かけられたにでしょうか? (ゆらぎ)

ゆらぎ様

おほめのコメントありがとうございます。河津桜といっても近場です。そこでは河津桜と梅が、それぞれが満開で並んでいて、ちょうど見ごろでした。これは少し珍しいと思い、季重なりも承知のうえでつい詠ませていただきました。(龍峰)

梅満開呉服(くれは)枝垂れか笠枝垂れ

百とせの枝垂れ梅いや艶の増し

(葉有露)

水草生ふ三島の先に富士の峯

かつての「36会」の旅行をおもい出しています。(九分九厘)

(お礼)九分九厘様 有難うございました。参加してくれた仲間の顔が浮かびます。葉有露拝

醒井に水草生ふなり鱒の里

滋賀県醒ケ井の水は、名水100選にも選ばれるほど有名な名水です。又、その水を利用して、日本で初めて開かれた養鱒場もあり鱒釣りの場としても有名ですね?春ともなれば水草も?(たろう)

本句を「選」として頂きます。(紘子)

醒ヶ井の川の流れは、とてもきれいですね。そこに、ゆらゆらと水藻が浮かんでいる。その情景を巧みに描写している。技巧を凝らさぬ、いい句です。(ゆらぎ)

(お礼)たろう様、紘子様、ゆらぎ様 :醒め井は、新入社員の頃課内旅行で訪れたことがあります。水の流れが速く、透き通っていて、水草が鮮やかでした。この歳になっても覚えているのが不思議です。有難うございました。(葉有露拝)

遥かより近づきあるか春の山

山が眠りから次第に目を覚ましていくと、だんだん山は緑を増し、くっきりしてくる。ちょうど山が向こうから近づいて来るような錯覚に捕らわれる。実感として良く分かります。作者はそのことを「山が近づいて来るか」と詠まれたのは素晴らしい。そして長い冬から春を迎えていく森羅万象に、作者は喜びを感じておられるようにも感じます。(龍峰)

好きな句です。龍峰さんの読み全くの同感です。(九分九厘)

(お礼)龍峰様、九分九厘様: この山は小生が生まれ育った六甲山系です。山の起伏、峰々の変化はすっかり眼に焼き付いています。(葉有露拝)

散歩する遠回りして花ミモザ

詠み手の気持ちは、よく分かります、私もそうするでしょう。自然体で、いい句です” (ゆらぎ)

花ミモザ町の眠りをさましたり

ミモザの花は豪華な黄色の燃え立つような花ですね?この花が至るところに咲き出せば、町中が冬の冬眠より目覚めたように活発に動き出しますね!!。(たろう)

(お礼)ゆらぎ様、たろう様 : このミモザの花は、小生の高校同期の自宅の角に植わっているものです。同期の彼も昨年この世から去っていきました。(葉有露拝)

(たろう)

友よりの句集着きたる日永かな

春ののどかさが感じられる日、詠み手は親しい友から届いた句集を広げる。”さあ、どんな句が詠まれているのかなあ”、と思い浮かべながら句集を紐解く。友人と作者の濃密な交友が感じられる佳句!(ゆらぎ)

<ゆらぎ様>

上記の句をお選び頂き、丁寧なコメントも頂戴しまして大変有難うございます!。田舎、鳥取の小・中・高と同じ同級生がお寺の住職のかたわら俳句も嗜んで居ります。革新系団体の少し毛色の変わった句ながら、俳句歴は長く選者も務めて居ります。今回も句集を送って呉れましたが、趣味が同じであれば話がよく合います。(たろう)

夜もすがら雄叫び聞きぬ春北風

<鳥取の田舎の追憶より二句>

春潮のふくらみ蟹の流れ落つ

海苔掻きやはるかに見ゆる隠岐の島

本句を「選」として頂きます。(紘子)

目に浮かぶような光景です。波打ち際の岩の上に生えた海苔を掻き取る。波が来れば下がり、波が引けば又、海苔を掻く。腰を上げ、沖合を見ればはるか彼方に、微かに隠岐の島が見える。まるで日本の原風景を詠まれているように感じます。作者は郷里のこのような光景に、こよなく安らぎを感じておられるのが伝わってきます。(龍峰)

龍峰さんの句評に同感です!自然体で詠まれたいい句ですね!(ゆらぎ)

私も龍峰さんのコメントに同感です。隠岐島には伊丹から飛行機で旅行したことがあるのですが、鳥取の浜からの光景は見たことがありません。広大な日本海の光景が想像されます。いい句ですね。(九分九厘)

<紘子様、龍峰様、ゆらぎ様、九分九厘様>

上記の句をお選び頂き、特に龍峰様には懇切丁寧なコメントを頂き大変有難うございます!!。今頃の時季ともなれば、鳥取の田舎の子供の頃の日本海の海での追憶が多くなります。冬の間は大荒れの海も春の凪となり、この様な時には岩海苔掻きに良く出かけました。メンソレータムの蓋にゴムを通し、手のひらにつけてそれで掻き採るのです。潮のふくらみの合間を縫って、掻き採るのですがお茶碗一杯採るのがやっとでした。それでもとても美味しいのでよく出かけました。家に帰り塩水で洗い、お醤油を垂らせば磯の香りが蘇りとても美味しいものです。その他、「ふくらかしもんば」と呼んでいましたが、こすれば風船のようになる海藻もあり、採ってよく遊びました。(たろう)

(紘子)

森の影ほのと明けゆく二月尽

二月末の明けがたの光景のようですね?その光景を眺めながら、あ〜明日から三月になるのだ!と待ちに待った春の到来を喜んで居ますね?嘗ての紘子様の十八番である、「ほのと」が出ましたね!!。(たろう)

老いの日の華やぐ一日雛の間

日々あまり変化のない老いの日を送る中に、ひな祭りのシーズンには、お雛さんが飾られる。その部屋だけは華やぎに包まれている。作者はその部屋で遠き日のひな遊び、子供さんやお孫さんが大きくなるに従い、それぞれのお雛さんにまつわる日々を思い起こされているのでしょうか。老いの日の中のオアシスように感じます。(龍峰)

若かりし頃を思い出しての句。あの頃は、一日中、お雛様を眺めて心豊かに過ごしたものだ。龍峰さんの、「老いの日の中のオアシス」との表現がピッタリ当てはまりそう。(ゆらぎ)

紙雛の老人ホウムの一隅に

やはらかく弥生の空の明けゆかむ

やはらかに弥生の空が明けてゆく、その措辞がなんとも言えぬ心の豊かさを表しているように思います。素人では,詠めない練達の人の句です。(ゆらぎ)

雛飾る遠き日のあり今朝も晴れ

三月三日の「雛祭り」を迎えた感慨でしょうか?遠い昔の事となってしまったものの、目を瞑れば昨日の事のように想い出されるようです。(たろう)

色々な出会い、出来ごとがあった日々でありました(葉有露)

想像力によって己の過去と繋がる時、そこに人は現在に於ける新しい意味を見いだすといわれます。この新しい意味を、現実的に俳句に表現できるのは作者の構想力の仕業だと思います。下五の表現が素晴らしいです。私もこのような句を詠めるように精進したいと思います。(九分九厘)

(九分九厘)

春キャベツ千切りのコツ会得せり

今ではスーパーへ行けば、カット野菜はいくらでも販売しているものの、やっぱり瑞々しい侭の春キャベツを食べたいものですね? 九分九厘様の料理の腕も、相当あがったのではないでしょうか?(たろう)

本句を「選」として頂きます。(紘子)

こんな句は、とて詠めないなあ” 自然体で、よほど俳句に練達した人の句だ!(ゆらぎ)

たろう様、紘子さま、ゆらぎ様: 拙句に「選」を頂き有り難うございます。毎朝の定番サラダにキャベツを千切りにする作業があります。その日の気分によって切り方が変ります。最近になって漸く安定してきたようです。(九分九厘)

啓蟄やふと気がつきし庭の施肥

つい先日6日が、「啓蟄」でしたね?何時までも寒く寒暖定まらない云々と云っても、暦の二十四節季は待ってくれないようです。ふと気づいて庭の草花へ施肥を行う作者です。(たろう)

自然界が、ひと様のお出ましを待っています。(葉有露)

たろう様、葉有露さま: コメントを有り難うございます。春の気配を感じて、ふと寒肥ををするのを忘れていたことに気付きました。一寸遅いかなと?。まさに、葉有露さんのコメント通りです。(九分九厘)

柔き味の歯にも優しき鰆かな

鰆は「字」の通り、春の代表魚なのでしょう。身は柔らかくあっさり気味。味は優しく、硬いものが苦手となった歯にも優しい。作者は鰆を買って春を文字通り、満喫されておられるのでしょう。作者の喜びが伝わってきます。(龍峰)

龍峰さま:コメント有り難うございます。「鰆」の字面もいいですね。鰆は大好物ですが、生きの良いものを見つけるのが一苦労です。(九分九厘)

春時雨ひとみしりするビニール傘

この句は、何を言わんとしているのでしょう。傘も、どうせ挿されるなら、美女に挿してもらいたいと思っているのかも。

人生の高みに到達して、何もかも知り尽くした練達の士にして、詠める句なのでしょう! 愉快な句です。(ゆらぎ)

葉有露さま、ゆらぎ様: コメント有り難うございます。ちょっと分かりにくい句になっています。「傘も、どうせ挿されるなら、美女に挿してもらいたいと思っているのかも」で正解であります。(九分九厘)

山茱萸の黄色の芽生へ春を呼ぶ

以上

如月句会のご案内です。二月七日に投稿してください。初春の句を、お願いします。(今回の幹事は<ゆらぎ>です)

全員の投稿が終りました。コメントをお願いいたします。いつものように、句の一段下に一字右寄せで、お願いします。

コメントが出揃いました。コメントバックをお願いします。(ゆらぎ)

コメントバックが、、出揃いましたので、本句会(如月句会)は終了といたします。皆様のご協力ありがとうございました。

なお、これまで「草若葉」は、gooブログで運営してきましたが、「編集画面」に入れない方がいるなどの不都合がありました。そこで近いうちに別ブログ(おそらくアメーバブログ)に切り替えて運営することになろうかと思います。実施に当たっては幹事二人で、相談して決めることに致します。 (文責 ゆらぎ)

(紘子)

耳澄ます如月の朝音もなし

2月になった日に朝耳を澄ます。無論何も聞こえない。その中で極寒の寒さが伝わってくる。作者は無音を通して厳しい寒さを表現されようとしたのではなかろうか。研ぎ澄まされた感覚が伝わってくる。(龍峰)

ふとそこに人の影見ゆ春の昼

今でもご主人様の面影は胸の中にあり、何かの拍子にふと「人の影がご主人に」見えるようですね?春の昼な

らではの哀愁の一瞬です。(かつらたろう)

心身の痛み包みて春の風

大自然の豊かさに包容さている作者の姿が見えます。作者が幸福なのかどうか、複雑な気持ちで読みました。(九分九厘)

心にも体にも、言うに言われぬ痛みを感じる。それを優しいい春の風が包み込んでくれる。しかし、果たして、それで痛みが取り去られるのか、微妙な気持ちであろう。(ゆらぎ)

ゆっくりと積もるがよけれ春の雪

春の雪の淡雪は、ゆっくり降るとはなしに降る風情が良いですね?知らぬ間にお菓子の様に積もって来ました。

(かつらたろう)

春の雪もまた、この季節の旅人、訪問者です。歓待しましょう。(葉有露)

耳澄ます春の足音朝まだき

静かに耳を澄ますと春の足音が聞こえてくる。しかし、まだ夜が明けきらぬ、薄暗い時間である。そんな中、聞こえてくるのは、今は亡きご主人の足音かもしれない。

期待に胸が膨らむ句である。(ゆらぎ)

(九分九厘)

歳時記の季語多岐なれど寒き春

2月4日の立春以降、暦の上では春とは云えども冬から春に切り替っても気温も定まらず、春寒し、早春、春浅し、春淡し

冴返る、など季語は沢山ありますね?然し、今は寒いようです。(かつらたろう)

寒き春というのは、春風の肌に寒く感ぜられることである、それを、どのように表現するか,詠み手はあれこれふさわしい表現を渉猟したことであろう。そうして、やっと結論に至った。詠み手の嬉しさが伝わってくるようだ。(ゆらぎ)

立春は過ぎても、寒い。年中で一番寒い時期である。春の季語は沢山あるが、この寒さを的確に表現する季語は見つからない。世は暖冬と言うが寒い。この感覚的な落差。作者の頭の中には「寒さ」「季語」「暖冬」この三つの言葉が感覚的に絡み合って、この句ができたのではないかと想像します。(龍峰)

たろうさま、ゆらぎ様、龍峰さま: コメント有り難うございます。歳時記をみると、現代の季節感と随分ずれてきているのは明らかです。「季語」を共有して歌を詠むと言う文化が、崩れ始めてきたものと杞憂しています。(九分九厘)

大東京清濁覆ふ春の雪

本句を選句といたします。(紘子)

紘子さま、コメント有り難うございます。投稿前夜に大雪が降っているのをTVで知りました。

ほうれんそう札値変らず午後三時

春菊の土を払ひてかをり立つ

葉の独特の芳香と苦みが良く、おひたしやなべ物によく利用しますね?泥を落としたとたん香りが立ちます。自宅のお庭で

育てられているのでしょうか?えっ!、そんな事「菊菜」って?(かつらたろう)

香りはまるで生き物のように、季節の変わり目を鮮やかに教えてくれます。(葉有路)

たろうさま、葉有露さま: コメントを有り難うございます。私の住んでいる地域は40年ほど前に開発されましたが、すぐ近くには昔からの農家が多く残っています。ビニールハウス栽培を主にしていますが、菊菜やほうれん草などは2〜3ヶ月で成育させて出荷しています。産直ですが結構いい値で売っています。(九分九厘)

寒明けて我の誕生祝しけり

これは、名句だ! 寒明け、つまり立春に詠み手は生まれたのだ。今朝の春に・・・。(たしか、二月九日生まれだ)詠み手は、嬉しくてしょうがない!

自分で自分の誕生を祝い喜んでいる! 結構毛だらけ猫灰だらけ! (ゆらぎ)

ゆらぎ様、いやいや、ここまで詳しく句意を説明していただき、驚き桃の木山椒の木! 愉快なコメント有り難うございました。 それにしても、我ながら長生きをしているものだと感心しているのが実感です。小沢征爾さんの死亡はちょっとショックでした。(九分九厘)

(たろう)

哀しみと怒りのつづくニン月に

本句を選句といたします(紘子)

紘子さんのコメントに激しく同意! 二月には、トルコ・シリア大地震、また不世出の指揮者小澤征爾さんが亡くなられたなと、色々ありました。(ゆらぎ)

紘子様、ゆらぎ様

上記の句をお選び頂き、嬉しい語句評も頂戴しまして大変有難うございます!!。今年令和6年は、元旦の能登半島の巨大地震、2日の羽田空港での飛行機事故と続き、驚愕と哀しみ が 続くばかりでした。ところが能登半島地震への支援、復旧がままならないままに、1月24日より始まりました国会では、政治資金規正法により収支報告書への不記載、キックバッ ク問題裏金づくり問題など、岸田総理を初め、現政権はまともに答弁せず安倍派に至っては幹部が安倍元総理、細田幹事長などの派閥会長からの指示であったと「死人に口無し」の 言い訳です。これらの哀しみと怒りのつづくままに、二月に入りました。(かつらたろう)

うすらひや旅出はいつも風任せ

まるで寅さんが作ったような句です。およそ日頃の俳句狂の作者の生き方とは反対の吐露です。あるいは、これが作者の願望なのかも知れない。いいですね。(龍峰)

龍峰様上記の句に大変丁寧なコメントを頂戴しまして、大変有難う御座います!!。春先の水溜りや池に張った「薄氷」は、直ぐに融け出し、風によってあちこちと流されて居りま す。その状態を自身の旅心に重ねて詠みました。(かつらたろう)

淡雪の降っては消ゆるもの想ひ

立春の遠出をおもふ陽射しかな

本句を選句といたします。(紘子)

好き句です。この歳になっても、まだ行きたい外国があります。(九分九厘)

かっての大事な思い出の地でしょうか、あるいはかねてより予定しているかの地でしょうか。(葉有露)

紘子様、九分九厘様、葉有露様上記の句をお選び頂き、嬉しい句意そのもののコメントも頂戴しまして大変有難う御座います。この冬は余りにも気温差が激しく、散策ウオーキンさ えままならない程でした。立春を過ぎてから少しづつ陽射しも明るさを増して来れば、子供のように遠出を思い立ち、うずうずして来ます。(かつらたろう)

<2月4日京都市長選挙>

春立つや激戦たれに投票日

京都市長選は、本当に激戦・接戦でした。松井孝治さんは、かねてより存じ上げているので、心の中で応援していましたが、共産党の候補が猛烈に追い上げました。 一時は、予想不 能でした。そんな状況を、うまく詠まれました。 まさに、激戦! (ゆらぎ)

ゆらぎ様 上記の句をお選び頂き、嬉しい語句評も頂戴しまして大変有難う御座います!!。今回の京都市長選は、無所属「有志の会」の北神圭朗議員を支援して居ります

関係上、松井孝治さんをしっかり応援しました。現在の京都市政には松井孝治さんの内閣府副官房長官、大学での「総合政策」、民主党参議院時代の中央とのパイプ等が必要であり、その上飾らない誠実な人柄なども感じたからであります。右京ふれあい文化会館のおいて開催されました「決起大会」、西京区樫原小学校での「立合い演説会」、阪急桂駅前での「街頭演説会」などもしっかり出掛け応援し、その都度ご本人へも挨拶を交わしました。2月4日の夜の選挙速報はずっとテレビ観戦でありましたが、大激戦であり当確が出たのは午後11時でした。(かつらたろう)

(ゆらぎ)

春寒しこころ燃やせし日の遠く

立春を迎えたと言ってもまだ実際は寒い侭ですね?春と聞けばこころ躍らせ「さ~出掛けるぞ!」と、心を燃やした日も今では

遠くになってしまったとの述回です!!。(かつらたろう)

たろうさん、「春寒」の句にコメントを頂きありがとうございました。「こころ燃やせし」の本音ですが、好きだった彼女に入れ込んだというほどの意味です。それも遠い日のことになりました。(ゆらぎ)

寒明けや和醸良酒ということば

寒明けのこの時期が酒造りの一番大事な時期。酒の造詣の深い作者は、この時期に、「酒は和をもって醸す」の精神に思いを馳せ、一人瞑想に耽っておられる。荒走りを待ち焦がれておられるのでしょうか。「後五」の言い切りが瞑想の余韻を強く表現されているように思います。(龍峰)

龍峰さん、「寒明け」の句に嬉しいコメントをありがとうございました。和醸良酒」と言う「言葉は、能登の老いたる蔵人の言ったことばです。その意味は、ご指摘のとおりです。 この句の本当に言いたかったことをご理解いただき、心より感謝申し上げます。(ゆらぎ)

春風が氷溶くとき君の笑み

墨の香の立ち上がるとき寒明くる

そう云えばゆらぎ様は書道も嗜まれて居られましたね?墨を擦っているうちに墨の香が立ち上って来れば、「寒明け」を

実感するようですね!!。(かつらたろう)

本句を選句といたします。(紘子)

紘子様、たろう様、「寒明くる」の句に嬉しいコメントを頂きありがとうございました。句意は、たろうさんのおっしゃる通りです。(ゆらぎ)

春兆す相撲甚句の爽やかさ

下五が私の実感を呼び起こします。その昔大阪の春場所の升席に行った時こと。相撲甚句ではなかったのですが、呼び出しの声や拍子木の音の独特の爽やかさを思い出しました。(九分九厘)

その声は観客のみならず、春を待つ通りがかりの人々も聞き入るでしょう。(葉有露)

九分九厘様、葉有露様、相撲甚句の句にコメントを頂き恐縮です。相撲甚句を聞いていると、春場所も賑やかに、爽快にすらなります(ゆらぎ)

(葉有露)

山眠るなじみの峰も静かなり

六甲山の冬の光景でしょうか?寒い時季の「山眠る」情景は、いつも静寂そのものです。(かつらたろう)

(お礼)六甲の山並みは、神戸生まれの小生にとって幼少の頃から親友です。毎日、峰々と話しあっています。有難うございました。

早春や何やら急ぐ我おかし

春の浅い時季は何やら浮かれ、寒い時には出来なかった事のあれもこれもと急ぎ、「ふと気づき」思わず可笑しみが湧く作者です。(かつらたろう)

私も時々この句と同じ感覚を持つことがあります。春が巡ってくるのが意外に早いのが其の原因かとも思います。(九分九厘)

私もふとこのような感覚にとらわれることがあります。本句を読んだ時に瞬間的におかしみを感じました。それもいわゆる江戸前の滑稽味です。芭蕉が弟子を前にして、俳諧のおかしみを説いているときの例句のような感じです。句の軽妙な滑稽味がいいですね。(龍峰)

(お礼)たろう様、九分九厘様、龍峰様

平凡な句の目を止めていただき恐縮です。怠惰な生活を送っていても、なにか普段と異なるものを体が感じるのでしょうか。その状況に自ら不思議がっている時分です。これも己の意思でしょうか。

初午や田の神に会う頭垂れ

紀元節後につづきし大戦は

次の句もそうですが、物凄い曲玉(くせだま)を投げてこられましたね、それで少し調べて見ました。戦前は、今の建国記念日を紀元節と呼んだ。神武天皇即位の日、2月11日を紀元節と定めた。”建国を偲び国を愛する心を養う日、とされた。ところが終戦後、GHQの意向で紀元節は廃止となり、「建国記念の日」となった。その後に続く大戦ですが、第二次世界大戦のことと推察します。国を愛する余り、他国を軽んじて見る。そういう観点から、(紀元節が)第二次世界大戦へと繋がって行ったのでしょうか? 解説をお願い致します。(ゆらぎ)

建国日国とはなにか問いつづけ

「建国日」は、「建国記念の日」(2月11日)のことでしょう。しかし、そのことが何を意味するのか、詠み手は自問自答しました。建国記念して自国を大切にする余り、 他国を軽んじることにならないか?、と。そう云う考え方は、大切だと思います。詠み手の真摯な姿勢には、敬意を表します。(ゆらぎ)

(お礼)ゆらぎ様

子難しい二句に目を向けていただき。感謝です。この季語は俳句教室での兼題で、自ら選んだのではありません。この季語を前に自分の思いを句に仕立てた次第です。第一句でのゆらぎ様のコメントは当を得た内容とおもいます。昭和15年11月は紀元節2600年式典が行われ、天皇は勅語を述べています。その中に「我が惟神の大道を内外に顕揚し以て人類の福祉と万邦の協和とに寄与するあらんことを期せよ」とあります。ところが、前年昭和12年7月には日中戦争を始めています。翌年昭和16年12月太平洋戦争に突入です。天皇の勅語と現実には矛盾があります。ここに天皇の戦争責任を見ます。話が少々長くなり、恐縮です。

(龍峰)

晩成の人のごと梅蕾かな

強き心で寡黙な人でしょうか。(葉有露)

「梅蕾(梅ふふむ」は、花がまだ開花せず、ふっくらと紅色が兆し始めた「梅のつぼみ」のことを指します。それが花開き、満開になってくる。

まさに大器晩成の感があります。詠み手は、この大器晩成のことを言いたかったのでしょう。詠み手の己の信条でもありましょう。(ゆらぎ)

葉有露様 ゆらぎ様

拙句にいろいろなご感想有難うございます。3年前より小さな紅白の盆梅を育てています。年明けてから蕾が少しづつ膨らみ始めましたが、なかなか花は咲かない。1か月ほどたってようやく1輪咲いた。しびれが切れるほど寡黙で、かつねばり強い。正に大器晩成の人を見ているようです。(龍峰)

山里はなほ深眠り梅蕾

好きな句です。被災した石川の山里の今を、作者は意識されたのかも知れない。(九分九厘)

九分九厘様

拙句に震災の思いを寄せて頂き有難うございます。暖冬だと言われていても、やはり風は冷たい。ましてや被災した地や山里の日陰は寒く冷たい。長い冬である。蕾は当分固い。(龍峰)

月ケ瀬の蕾ふくらむ梅月夜

さすが!行動力のある龍峰さまならではですね?早速、奈良月ヶ瀬の梅園に探梅のようですね?未だ開花は少しなれど、夜ともなれば梅の香の

梅月夜です。(かつらたろう)

本句を選句といたします。(紘子)

たらう様 紘子様

拙句を取り上げて頂き有難うございます。ご存じのように月ヶ瀬の梅林は自然の地形に広まり、言ううに言われぬ趣があります。蕾の期間は長いが、昼も月夜の晩も、梅は少しづつ膨らみつつあるのだろうか。(龍峰)

万蕾の一目千本梅が里

関西では著名な月ヶ瀬の梅園です。吉野の桜の一目千本のように梅の香りの万蕾の梅の里です。(かつらたろう)

たらう様

拙句にコメントありがとうございます。かつて出かけた月ヶ瀬や南部の梅林を思い浮かべつつ詠みました。梅はまじかに見ても良し、見渡す限りの梅林を俯瞰するのも良し。しばし、万葉人になったつもりで愛でるのも良いかもしれません。(龍峰)

民宿の壺に投げ入れ梅蕾

自分が宿泊した田舎の宿で、その部屋に置かれている壺があり、まだ開きかけの梅の花がさしてあった。まったたく贅沢な眺めを詠み手は楽しんだことでしょう!(ゆらぎ)

ゆらぎ様

拙句に目をとめて頂き有難うございます。仰せの通り、民宿に出かけた折、通された部屋の壺に今朝活けたばかりの紅梅の枝が鮮やかに目に留まった。女将さんの季節感と心意気が枝ぶりに感じられ、食事を楽しんだ。(龍峰)

明けましておめでとうございます。新若葉句会を七日に開催いたします。皆様の投稿をよろしくお願いいたします。(幹事:九分九厘)

全員の投稿が終りました。コメントをお願いいたします。(九分九厘)

コメントが終了いたしました。コメントバックをお願いいたします。(九分九厘)

コメントバックが終りました。正月の句会をこれをもって終了します。ご協力有り難うございました。次回の「如月の句会」は二月七日に開催いたします。皆様の今年のご健勝をお祈りいたします。(九分九厘)

(紘子)

めでたさを探してみようおらが春

正月を迎え、「何か良い事を探そう!」との前向きの意気込みです。「おらが春」との季語も効いています。(かつらたろう)

この積極姿勢、いいですね! 一年中、この姿勢で行きたいものです。”めでたさを探してみよう、おらが夏”、などと。(ゆらぎ)

京に生まれ東の国のお正月

生まれた時から今日に至るまでの時間の流れと、住む場所の違いが表わされている時空の大きな句です。それに、「京」と「東」の対比が日本歴史の流れをおもわせ、今においても文化の違いを作者が暗示しているのでしょう。(九分九厘)

まるで平安の世の国司の、東国への赴任のようですね?新しい土地で迎える正月の感慨です。(かつらたろう)

京都で生まれ育ち、正月はもとより、生活習慣、人間形成までこの地で出来上がった。晩年の今、東京近郊に移り住んで、正月を迎えている。風俗習慣の違いや自分の人生の、若いころには思ってもみなかった東下りの生活、作者は、正月を機会に我が人生ながらままならぬ、わが身の大きな運命について、しみじみ感慨を覚えておられるのだろうと思う。(龍峰)

神戸育ちの家族が、転勤で藤沢へ。食べ物の味、買い物での流儀、言葉のニュアンス等に困惑していました。 (葉有露)

初日の出はるばるとあり富士の峯

晴れわたり正月二日動き出す

明けの空冬満月の笑みたまふ

確かに正月の何日かは、冬満月でしたね?探せば美しいものは何処にでもとの喜びが、「笑みたまふ」との措辞に窺がえます。(かつらたろう)

冬満月という言葉がいいですね。寒い冬にも、満月が笑うがごとく中天にかかっている。この草若葉句会が、始まる以前の句会で、たしか碇英一さんという方が、”立ちしものに光りを注ぎ冬満月”、という句を詠まれたことを思い出しました。(ゆらぎ)

(かつらたろう)

人はみなおもひ出に生き年迎ふ

まさに今年年頭の私の所感と同じです。たろうさんはまだお若いのにこのような句を作られるとは! (九分九厘)

全く同感です。特にこのところ、何かにつけて生まれ育った地や周囲の人々とのシーンが思い出される。最晩年に至った証拠なのだろう。但し、作者にはまだ早い。(龍峰)

たろうさん、”思い出に生き”などと年寄りのようなことを言っていてはいけません。たろうさんは、まだまだ若いのです。肉体的にも精神的にも。この句の言わんとするところは、わかりますが、もっと積極的に、前向きに生きませんか! (ゆらぎ)

本句を「選」とします。(紘子)

(九分九厘様、龍峰様、ゆらぎ様、紘子様)

揚句に上記の皆様より温かく、又思いやりのあるコメントを頂戴しまして大変有難う御座います!!。俳句の想い出に関しましては、10年以上にも亘り、長い間の「芒の会」の句会での彩先生を交えた真摯で楽しい想い出、又その後の昼食会での語らい吟行句会など、小生の人生に於きまして「珠玉の想い出」であります。その他、長い間のコロナ禍による外出自粛では、学生時代の卓球の想い出、社会人となってからはジャズバンド(ディキシーランドジャズ・ニュー大リンズスタイル)での想い出、ノルマで苦しかった大丸の現役の外商時代の想い出など、沢山あります。そのコロナの自粛生活では、俳句の他に過去の趣味を生かし、卓球の動画、昔は垂涎の的であった、古いレコードも沢山契約切れになり出回っていて、その動画による演奏なども良く聴いて楽しんで居りました。最近は興味ある事には、悔いを残さないよう少しづつ外出の機会を増やして居り、ご安心下さいませ。(かつらたろう)

日のすでに高く昇りぬ初御空

御降のありしや路面濡れ光る

歩み行く恵方詣りや大原野

作者の自宅から、今年の恵方にある社は、大原野の神社。都会の喧騒の中の初詣とは違い、静かな中に淑気に満ちた初詣、そして大原野の大きな景浮かんできます。(龍峰)

(龍峰様)

揚句に嬉しいご句評を頂戴しまして、大変有難う御座います!!。 その昔、小河原様ご夫妻、網本様ご夫妻、龍峰様、そして小生と向日市の栗生の光明寺、奈良春日大社を勧進の洛西大原野神社を散策しました事も記憶にあります。その後は京都エミナースに於いて食事会を行いましたね!。当地洛西では、初詣では先ずこの大原野神社へお詣りであります。(かつらたろう)

三日早やパンコーヒーの朝餉かな

拙宅では、元旦でも小生ひとりトースト、牛乳で朝食でした。(葉有露)

今年の三日は、まだおせちの残りを食べていましたが、一般的には、我が家でも、パン・目玉焼き・ベーコンとトーストというメニューになります。お気持ちは、分かります。(ゆらぎ)

(葉有露様、ゆらぎ様)

揚句に共感と日々の生活に照らしたご句評を頂戴しまして、大変有難う御座います!!。我が家では夫婦とも同じ鳥取県出身であり、田舎の雑煮は甘い小豆雑煮(一般的にはお汁粉)であります。おせち料理もあって、二日間同じものではうんざりであります。それに小豆雑煮の後は、コーヒーが飲めず三日目には通常に朝餉であります。(かつらたろう)

(九分九厘)

お屠蘇には一号酵母選びけり

さすが!、元技術者ならではの拘りのようですね?お屠蘇もただのお酒ではなく、本格的お屠蘇を作られたようですね!!。(かつらたろう)

櫻正宗をお気に召したでしょうか。小生は,かっての勤務地安芸西条の賀茂鶴としました。やや甘口ですが。(葉有露)

たろう様、葉有露さま:コメント有り難うございます。協会第一号酵母の吟醸酒は三宮の阪神百貨店で入手しました。値段も合理的でてらいのないところがいいです。(九分九厘)

元旦や二人の雑煮餅三つ

正月はおせち料理も沢山あり、老いの二人だけの為お餅も少なめのようです。(かつらたろう)

作者の現在の心境を実に端的に、わずか12文字で表されている。どこか一茶の句を彷彿させるような句、実に見事な句だと思う。(龍峰)

この句は、ある意味平穏な家庭の雰囲気を伝えているように思われます。静かな元旦の雰囲気が伝わってくる佳句です。(ゆらぎ)

本句を「選」とします。(紘子)

たろう様、龍峰さま、ゆらぎ様、紘子さま:コメント有り難うございます。雑煮はのどに詰まらせると危ないし、残った餅の処置も困るし、それにあまり美味しいものでもないので、そろそろ来年からやめようと思っています。この句は、1(元日)、2、3 の数字を並べて遊んでいるものでもあります。(九分九厘)

元日の龍の荒れよう蘆雪なる

天才絵師蘆雪の描いた龍は、自由奔放に躍動しています。詠み手は、この句の「龍」をもって何を言わんとしたのでしょう。なにか、能登半島での災害に例えようとしたのでしょうか?(ゆらぎ)

ゆらぎ様:コメント有り難うございます。縁起の良い意味での龍なら歓迎ですが、荒れ狂って災害や戦争を起こすような龍は困ります。蘆雪の晩年はあまり歓迎されたものではなかったようです。(九分九厘)

新年の何がめでたい津波と火

正にそ通りです。想像を絶する悲劇が一瞬に起きた。この列島で。我々に対する、今日の緩んだ気持ちに過酷な鉄槌が下されたものと思う。(龍峰)

龍峰さんの言わんとしたところと同感です。新年を祝うどころではないでしょう! 状況をよく表した名句です! (ゆらぎ)

龍峰さま、ゆらぎ様:コメント有り難うございます。元旦の地震には驚きました。「めでたさ」を探すという紘子さんの俳句と対照的です。俳句はあまり悲観的なものは良くないですね。(九分九厘)

甲辰の睦月と言へど喧嘩の世

ググって調べました!!。干支と十二支とは違いがあり、今年2024年は「きのえ・辰」のようですね?辰は龍の事であり、風水害などの自然災害も多くあるものの、昇り龍との意味からも勢いに乗じて運気良く成功する者も?然し、現実はウクライナ戦争やパレスチナ・ガザなど戦争拡大の懸念もありのようです。(かつらたろう)

たろう様:コメント有り難うございます。今年はいろんなことが起きそうですよ。(九分九厘)

(葉有露)

幼子のかしわ手響く初詣

上五・中七の物理的現象が現実に起こりうるのかどうか一寸あやしい。作者の心象なのでしょう。それだけに作者の「優しさ」が俳句を通じて表れていると感じました。俳句の芸の面白さを勉強しました。(九分九厘)

お孫さん?又はひ孫さんでしょうか?幼子を連れての初詣ですね?可愛らしいもみじのような手で、かしわ手を打っています。(かつらたろう)

大人に混じっての幼子の真剣に手をたたくしぐさが見えてきます。それを作者は「かしわ手響く」と表現された。俳味のある、ユーモアに包まれた温かいまなざしを感じます。いいですね。(龍峰)

(お礼)小生の幼い句に、コメント頂き有難うございます。近くの西宮戎神社で見る光景です。圧倒的に大人の多い中、幼子の存在は目を引きます。小さな手での心に残る音があったことでしょう。〔葉有露)

初詣露店のおもちゃあれにする

幼子を連れて初詣の帰りです。参道の両側に露店が立ち並び、その中より「あれが好い!」と云って選びました。(かつらたろう)

初詣に行った幼子が、露店に並べられたおもちゃを、ためつすがめつ眺める。そして一品を選ぶ。まさに平和な風景です。ウクライナや、ガザでは、こんな風景は見られませんね。(ゆらぎ)

(お礼)拙い句に注目して頂き恐縮です。小学生の頃父に連れられ,初詣は市電に乗って長田神社にいっていました。参道が長く露店が連なっていました。店のおもちゃが目当てでした。有難うございました。〔葉有露)

買い始めパソコン開いて品定め

七種の粥はごちそう忘れさせ

七種がゆは、現代の飽食の時代への気付け薬ですね。作者の昔ながらの習慣を、痛く尊ばれておられる気持ちが伝わってきます。(龍峰)

質素な七草粥を食べる、美味しかったおせち料理を、一瞬忘れます。それで、いいのですね。(ゆらぎ)

(お礼)お二人には共感して頂き有難うございます。この粥は、普段の生活の有難さを教えてくれます。〔葉有露)

七種の故郷いずこ野のかおり

正月七日は「七草粥」の日ですね?最近はスーパーに於いて「七草粥セット」も売られているものの、何処の野の香りであろう?と想いながら頂く、作者が見えます。(かつらたろう)

本句を「選」とします。(紘子)

(お礼)紘子様、たろう様。お採りあげ戴き感謝申しあげます。この粥は、小さい頃、郊外、田舎で過ごした日々を思い出させてくれます。〔葉有露)

(ゆらぎ)

新春なので、一句おまけさせて頂きました。ご容赦ください。

二日見ゆ茅渟の浜辺の紙風船

作者の住まいの窓から見られる風景なのでしょう。「平和」とはこのような景を言うのでしょう。いいですね、「紙風船」がとてもよく効いています。(九分九厘)

「茅淳の海」とは、古よりの大阪湾の呼称ですね?以前お伺いしました「六甲アイランド」の先端の浜辺でしょうか?正月二日に行ってみれば、紙風船で遊んでいる光景も見えたようですね!!。(かつらたろう)

九分九厘様、たろう様、紙風船の句にコメントをありがとうございました。正月二日に海辺に出て見た光景を詠みました。九分九厘さんの仰るように、平和そのものの光景でした。

ありがとうございました。(ゆらぎ)

船がゆく冬惜しみつつ光追い

海のほとりに住まわれている作者ならではの句ですね。船が去ってゆく姿に、それなりに愛着の湧いている冬が去っていく、その思いを重ねておられる。実に感覚鋭い、心象を詠われている佳句と思います。(龍峰)

一幅の絵画を見ている気分です。(葉有露)

本句を「選」とします。(紘子)

龍峰様、葉有露様、紘子様、船がゆくの句にコメントを頂き有り難うございました。海辺で見たままの様子を句に詠みました。(ゆらぎ)

春遠し能登の加賀屋も休みをり

「おもてなし日本一」と評判の能登和倉温泉の加賀屋も、今回の地震に遭い、再開の目途がまったく立たないとのようですね?現段階では全く、「春遠し」のようです。(かつらたろう)

たろう様、「加賀屋」の句にコメントを頂き恐縮です。おっしゃられるように、加賀屋さんもしばらくお休みだそうです。行ってみたい宿でしたので、残念の極みです。(ゆらぎ)

冬菫今日という日の贈りもの

寒の雨なゐの襲いし輪島にも

TVの画面で氷雨や雪の降る被害の跡を見ていると、実に惨たらしい光景に言葉を失ってしまいます。(龍峰)

龍峰様、「寒の雨」の句にコメントをありがとうございました。被害甚大、その上に冷たい雨が降る。なんともお気の毒のことです!(ゆらぎ)

ことごとく桜炭(さくらずみ)の句夕霧忌

陰暦1月6日は大阪新町の遊女夕霧太夫の忌日ですね?どのような謂れか存じませんが、使っていた炭は良い香りの桜の木より作った「桜炭」とのようです。夕霧忌の艶っぽい情念が想われます!!。 嘗て大丸大阪心斎橋店では、今宮戎の日に新町芸者が「宝恵籠・・ほい籠」に乗って囃しながら一階の店内を練り歩きました。(かつらたろう)

たろう様、、夕霧忌の句コメントありがとうございました。1月7日の法要では、夕霧の遺品が展観されるとか。その中に何故か、桜炭を詠んだ句が数多くあったとか、なかったとか、。夕霧太夫は大阪の遊女の中で、最も美しかったそうです。こんな太夫と、一度でいいから遊んで見たいですね! ちなみに、桜炭は、クヌギからつくられる上質の炭で、茶の湯などに用いられることが多かったそうです。(ゆらぎ)

(龍峰)

歳旦や朝陽いただく茅渟の海

歳の初めの茅淳の海(大阪湾)の、光輝き淑気の満ちる光景が想われます。お家のある高台よりの「初日の出」の眺望は、得もいえぬ眺めであり思わずかしわ手を打ちたくなるほどのようですね!!。(かつらたろう)

少年の頃、朝早く起き摩耶山頂上で,友達と震えながら日の出を待ち、拝んだのを思いだしました。(葉有露)

なぜか、例年元旦の朝には、海に光り輝く朝日が昇ります。そのような光景をみたら、まさに、”淑気満つ”ですね! (ゆらぎ)

本句を「選」とします。(紘子)

たらう様 葉有露様 ゆらぎ様、紘子様

各々方の素晴らしいコメントありがとうございます。

元旦の日の出は雲の上からでしたが、きれいに出て拝めました。日の出の瞬間は自分でも不思議な位、敬虔な気持ちになります。1年に1回ですが。写真を添付します。(龍峰)

2024年元旦 茅淳の海の初日の出

2024年元旦 茅淳の海の初日の出

列越しに笑み交はしたり初詣

お正月を祝う人々の息遣いまで伝わる句です。笑みを交わすのは親族・恋人でも他人でも誰でもいいのです。読んでほっとする好きな句です。(九分九厘)

九分九厘さんのコメントに同感です! 新年くらい、穏やかににこやかに過ごしたいものです。(ゆらぎ)

九分九厘様 ゆらぎ様

何気ない句を取り上げて頂き有難うございます。氏神の弓弦羽神社の初詣は、参拝客でいつも参道に長い行列。大体1時間並ぶ。知り合い同士は列越しの挨拶です。(龍峰)

舟音の響き軽やか浦の春

初凪の瀬戸の島々浮き上がり

この御句も冒頭の御句同様、初凪の煌めく海に島々が浮き上がるように眺められるようですね?海の見えない京都では、羨ましい限りです!!。(かつらたろう)

たらう様

本句を取り上げて頂き有難うございます。

今年の元旦の海は凪でした。10数時間後には大変な天変地異が起きたわけですが、知らぬが仏で句を詠んでしまいました。少しはばかられます。(龍峰)

夕陽染む一湾の橋初景色

〈能登地震に寄せて〉

なゐふるや海の激昂地の叫び

”天災は忘れた頃にやってくる”、とは寺田寅彦の言葉ですが、今回の能登大地震は、まさにそうでした。その状況を”海の激昂地の叫び”と詠まれた龍峰さんの表現力には、素晴らしいものがあります、特筆すべき名句でしょう” (ゆらぎ)

ゆらぎ様

本句を取り上げて頂き望外のお言葉有難うございます。

仰せの通り、天災は突然やってきますね。なんだかんだ言っても、大自然の前では、人間の知力、体力なんてものは芥子粒のような無力なものだと、今回も改めて思い知らされました。但し、人間には,けなげにも、少しずつ立ち直る力もありますね。(龍峰)

初凪の一転魔海胸つぶれ

情熱き地の叫喚や凍てのなゐ

なゐ語る高ぶり郷の初電話

龍峰様の田舎のご実家は、立山の眺望も臨む海の近くでしたね?今回の能登半島地震には驚かれた事でしょう!!。心配のあまり初電話をすれば、地震の凄さを高ぶりながら語る郷のようです。被害などなかったでしょうか?(かつらたろう)

たらう様

本句へのお言葉有難うございます。

実家は能登ではなく、加賀の方です。家からは立山ではなく霊峰白山が見えます。地震の揺れは相当に激しかったようですが、幸い大きな被害はありませんでした。初電話は開口一番、地震の状況から始まりました。(龍峰)

吾がなゐのよぎり来凍ての能登のなゐ

「地震」は漢語であるが、「なゐ」は古来の日本語「根居」(当て字)で大地を意味するとありました。大地が震うので「なゐふる」と呼ばれ、その省略形「なゐ」が定着したものといいます。これで上五の「吾がなゐの」の意味が分かりました。「作者の住んでいる神戸の地」と狭義に解釈できるし、故郷にもつながる大地とも解釈できます。中七は上五・下五のいずれにもかかるものと考えます。この解釈でいいでしょうか。ただ、作者は句の切れをどこにもって来られたかを知りたいです。難しい句を詠まれました。(九分九厘)

”吾がなゐ”、は恐らく阪神淡路大震災のことでしょう。寒気で凍えそうな中で起こった能登半島の激震の様相をみて、前述の阪神淡路大震災のことが胸によぎったのではないでしょうか? 気持ちが入り混じった中での名句でしょう。小生には、とても詠めません。(ゆらぎ)

ゆらぎさん説の方が句意が理解しやすいようですね。「よぎり来」で切れるのでしょう。ただ、一人称に繋がる「吾が地震」の表現には抵抗感があります。私は「よぎり」をあえて「夜霧」に解して、「私の故郷の地が地震で襲われ、夜霧で何も見えなく、凍てついてしまった」と読んでしまいました。〔九分九厘)

九分九厘様 ゆらぎ様

拙句を取り上げて頂き、いろいろ深読み有難うございます。

句意はゆらぎさんの解釈の通りです。切れは「よぎり来」です。「吾がなゐ」は自分が経験した阪神淡路大震災のことでしたが、表現にはもう少し吟味が必要だったようですね。夜霧を晴らすためにも。(龍峰)

以上