昨日のことだ。

我が家の庭は干からびそう。

クルマの中は熱々。

日本中で7月4日とは思えない暑さが展開されていたらしい。

あ、いいアウディだな。高そう。

我が家のワゴン車とは大違いな形。

若宮大路へ。

砂丘の上の(砂丘に見えないが)一の鳥居を通過する。

鎌倉郵便局前。

そして鎌倉東急ストアの駐車場へ。

ガラガラだ。木曜日の朝9時過ぎだから。しかも暑いしね~。

スルガ銀行の前を通り抜ける。

本覚寺の横を通る。東身延って言い方が面白いよね。

鎌倉に何かと縁がある日蓮聖人が山梨県の身延山久遠寺に祀られていて、そこよりは東のここに分骨されているから、この名前がある。

私は中央道でよく山梨県を通過するので、「身延」と言われたらピンと来るが、一般的には「身延」と言われても場所がよくわからないだろうから、さらに「東身延」と言われても場所もその意味もわからず、何のこっちゃ?だよね。

今も残る古い理髪店の一つ、理容庄司。

こちらが山門だ。

若宮大路ではなく、小町大路側に山門はある。

そこから向こうに見えるのが本日またまた訪問する妙本寺だ。

遠くに総門が見えている。

妙本寺と言えば比企。比企一族だ。

鎌倉幕府の中で高い地位を占めるだけの功績があったはずなのに、用意周到で賢い北条につぶされてしまう。

北条って可愛くないのよ。佐藤二朗、いや比企能員および一族は小栗旬に、いや北条にやられてしまう。

鎌倉殿の13人 第31回 諦めの悪い男

総門をくぐりましょう。

比企ヶ谷の妙本寺。

比企がこの谷戸の名前だ。

妙本寺の由来はこちらをどうぞ。

暑かった昨日は7月4日でした。

それは米国の独立記念日。

Chicago - Saturday in the Park (Official Audio)

Saturday in the park♪

I think it was the fourth of July♪

で始まるシカゴの名曲、サタディ・イン・ザ・パークをどうぞ♪

独立記念日は大事だが、それを歌詞に織り込んだポピュラーソングも珍しい。

鎌倉青年団の石碑があるよ。

ここは比企能員の屋敷がかつてあった場所。

これ(↓)はその屋敷ではないよ。これは比企ヶ谷幼稚園。妙本寺が経営する幼稚園だ。

比企一族がかつて住んだ屋敷の跡地に、比企一族をしのんでこのお寺が建てられているのだ。

方丈門。

ここから上がるとこのお寺の実務部門とも言うべき場所に早く行けるが、今回は参道をまっすぐ行きましょう。

総門より内側に個人の住宅が多い。

このあたり、いいよね。静かだし、鎌倉駅からすぐだし、緑が多いから。

おぉ~~、涼しい、涼しい。

ここは鎌倉中心部の軽井沢・・・なんてことは誰も言わない。

でもね、本当に森が深いのです。

結局そこが涼しいかそうでないかは、木陰の量で決まる。

以前建築家の高橋修一さんの実験結果をこのブログでご紹介したが、それによると、真夏のそれぞれの場所の気温は、その場所の標高や地面の素材(土か芝生かアスファルトか等)にはあまり関係なく、そこが木陰に覆われているかどうかに大きく左右されるらしい。

住宅の中の気温と同じだ。床を直射日光が暴力的にたたけば、その室内は熱くなる。海抜800mほどのカンカン照りな芦ノ湖畔より、海抜10mの木陰いっぱいのアスファルトの地面の上の方が、涼しいのである。

ここはいつも涼しいね。

もちろんそれでも暑いんだけど、他よりましだという話である。

ここはケヤキの木。

見事に木陰を作ってくれる。

比企ヶ谷から流れ出た水が、それはやがて滑川に注ぐよ。

そしてそれは由比ヶ浜へ。

この階段。毎回撮影してしまう。

苔が生えるってことは、木陰になる時間が毎日かなりな程度はあるってことだ。

涼しいんですよ。

下の画像で、昔からの参道(左)と、自動車の時代になってつけられた新たな参道(右)。

その新しいクルマ向けの参道には、三つの石が埋められている。

比企一族の宿敵である北条のミツウロコを模したものらしいよ←ウソ。

こんなものは、ミツウロコではないわ。

ケヤキがなんとか育つ。

こちら(↓)は朽ち果ててしまっていて、大変だ。

この朽ち果てたケヤキの根っこは、9年前(2015年)はこんなの(↓)だった。

もうちょっとしっかりしていたのだね。

二天門に近づく。

これは本当に美しい門なんだよね。

中央に龍がある。

そして獅子も。

象も。

この象が好きなんだな~。

象と獅子のセット。

浄財を。いつもお世話になっているので多めに。

このお寺は私が鎌倉で一番好きなお寺だ。

カネのにおいがほとんどしないから。そういうお寺こそ信徒を集めてもらいたい。

祖師堂は正面を工事中だった。

日蓮聖人像ね。

この像の下が、永遠廟(合同供養墓)になっている。

祖師堂に向かって右側脇に古いお墓が多い。

見事な五輪塔がある。

これ(↓)は、よくわからないなあ。とにかく古い。

イヌマキだ。

我が家の生垣と同じ木。

先ほどのミツウロコに続き、ヨツウロコか?

違いますよ(笑)。

古いお墓を振り返る。

一段上がったところにも天然記念物のイチョウの古木の横に何かあるね。

すみません。調べていません。

これが比企一族の墓だ。

「比企能員公一族之墓」と書いてある(↓)。

石はかなり新しい。

彫刻を見るとそう思われるから。

私が仕事でよく一緒に働いている人のひとりに80歳の女性がいて、その人は京都育ちでその後半世紀ほど鎌倉に住んでいる人なのだが、私がその人に「私は妙本寺が好きなんです」と言うと、その人は「あんた、あんなところへよく行くなあ。あそこは比企一族の怨念がめちゃくちゃ絡みついて恐ろしいんとちゃう?」とおっしゃる。

そんなことを、私はまったく感じない。

ここは私にとっては「鎌倉の軽井沢」で空気がさらさら~(笑)。

他よりは涼しい苔むす森なのでした。

比企一族って悲しい。北条には参ったね。あっちはかしこ過ぎたね。

ここは住所では鎌倉市大町一丁目なんだが、ここだけ比企ガ谷って住所にしたらよかったのに。まあ、鎌倉にはそういうのがたくさんあるね。大蔵とか大刀洗とか胡桃ヶ谷とか・・・住所区分になっていないけれど、そう言われればどのあたりかすぐわかる場所。

こんな(↓)上に向かって開く高層ビルのデザインってあったね。

お塔婆が多い。お寺自身がこれを担当しておられるようだ。

南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。

こちら(↓)と同じ文字が。

この言葉は、苦悩から人を解放してくれますよ。

日蓮聖人さんが、しっかりと。

奥はまたお墓が続く。

祖師堂に光が。

今まで見て来たお墓を振り返る。

比企一族の怨念はあるんだろうが、私はまったくその重圧を感じない。

すがすがしいね、ここは。

さらに奥へ。

この奥には一般の方々の墓地が広がっている。

再び祖師堂。

いつ見ても美しいね。

二天門を反対側から見る。

上を見上げると鐘楼。

その横には歴代墓所。

歴代の住職はこちらに眠っておられるらしい。

作り変えられたのだろうね。

かなり新しいものだ。ここは塔頭なんてものはなく、歴代の住職の合同墓らしい。

少子化・流動化時代の最終的な形はそれだと思うわ。建之者(墓を建てる人)は当然いるんだけど、建てたあとにその墓を檀家として面倒見る人たちはいないという時代。

こちらが本堂だ(↓)。

ここの全体的配置における本堂の位置はかなり変わっているね。

つつましやかで、私は気に入っている。

本堂から樋を伝って落ちる水がここにたまる。

ササリンドウ(↓)。

鎌倉市の市章と同じ。

振り返ると上の方に先ほどの鐘楼が見える。

こちらが寺務所だ(↓)。

ここの下にあるのが方丈門で、ここが方丈門石段。

しかし現在の妙本寺に「方丈」と呼ばれる建物はない。

方丈とは、住職の居場所、仕事場、あるは居室、あるいは住職が迎えるお客さん向けの客間だったりする。

本堂のことを指したのか、寺務所のことを指したのか、それともかつては方丈という別の建物があったのか。

その方丈石段を下りる。

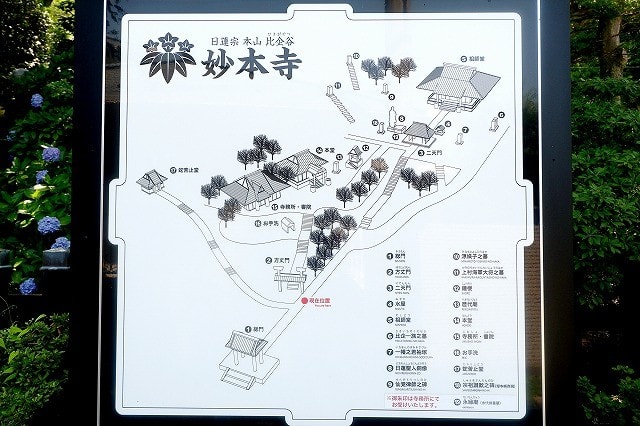

妙本寺の配置図だ。

脇にある道を行きましょう。

長い道、階段。

恐ろしく長い道。

左右の住宅の土地は妙本寺の土地であり、妙本寺からの借地なのでしょうね。

セットバックもなく、とても美しい。

竹林も。

これが蛇苦止堂。

比企能員の娘であり二代将軍頼家の側室であった若狭局が、比企一族滅亡の恨みをはらすためか、死後も活発に動いたらしい。

それは北条の者を蛇のごとく狂った状態に追い込むものだったとか。それを鎮めるために建てられたのが蛇苦止堂だ。

その奥まで住宅が並ぶ。ずべて妙本寺の土地なんだろうねえ。

では帰りましょう。

脇に小さな神社。

お寺も中にこういう小さな神社があるところが多いね。

これはどういう経緯なのかな。調べたけれどわからなかった。

総門まで戻ってきた。

総門の北側には魅力的な路地があるけど、それはちょっと無理だわ。

もう暑すぎるからなー。

ではまた。

【つづく】