紀州藩士畔田翠山(くろだすいざん)は19世紀中頃の文政から弘化年間にかけての幕末期に、20数年間にわたって大和国吉野郡を踏査して、見聞した自然、民俗などを写生図を含めて書き記しました。うち『和州吉野郡群山記』六巻は吉野山をはじめ大台、大峰およびその周辺の民俗や歴史を含む山岳誌であり、『和州吉野郡中物産志』二巻は動植物、鉱物についての博物誌です。『物産志』は上巻が薬草の部、諸草の部に、下巻が木の類、竹類、果類、穀豆菜類、虫類、魚類、禽類、獣類に分かれて、それぞれ非常に詳細に、時には図を入れて科学的な解説がされています。ところが最後の獣類で、こんな面白いものを見つけました。

<この「奈良の山あれこれ」シリーズでは『1998年東海大学出版会発行・御勢久右衛門編著『和州吉野郡群山記~その踏査路と生物相』を参考・引用させて頂いていますが、私なりに現代文にしてみました。以下<>は御勢グループの註、()は原文の註です。なお下の図は 鳥文斎栄之・画『模文画今怪談』より、下野那須野(現・栃木県)で討ち取られた山女 で本文とは関係ありません>

山女[ヒト?]

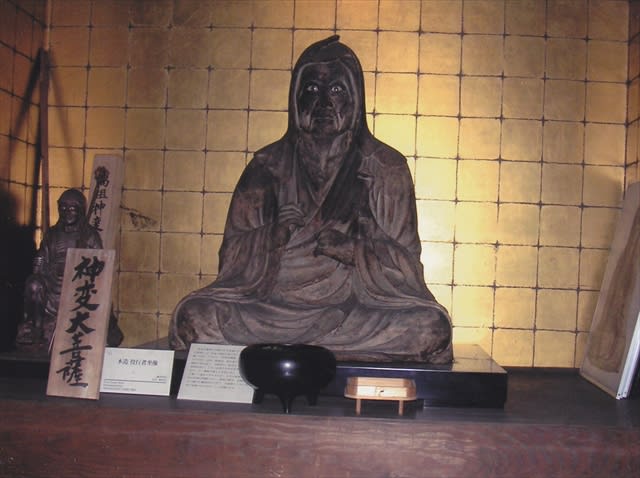

釈迦ヶ岳の山中にヤマオンナというものがいる。美しい服を着ていて、人に逢えば後姿を見せて顔は表さない。これは年老いた蟒(ウワハミ)<大蛇>が化けたものだという。花瀬村<現、十津川村花瀬>の人のことだが、花瀬の奥、佛倉というところに佛像の立ったような形の15、6mの高さの巌がある。この岩に石茸(イハタケ)がたくさん生えるので、よくここに来る。ある日、岩の上から降りてイワタケを採っているところに、美しい服装の一人の女が来て後ろを見せて顔を隠して岩の上に立っている。すぐに山刀(ヤマカタナ)を抜いて、女を背後から討ち取ると、女は岩の上より落ちた。その音は百もの雷が一時に落ちたようであった。その後、家に帰ると病気になり、臨終のときにこの事を語して死んだ。十津川の猟師にこの蛇のことを訊ねると、その身体は五色の錦の衣を着ているようだということだ。『木草時珍』の説に、『録異記』、「蟒蛇大なる者、五、六丈、回り四、五尺。小なる者、三、四丈を下らず。身に斑紋あり、胡錦纈の如し」とある。

上の文章の最後の「胡錦纈 」については、手元にある辞書やネット検索では見つかりませんでした。「胡」中国の辺境部族、「纈」は絞り染めのことですので、斑紋のついた他国産の美しい布を想像する他ありません。また、ウワバミは大酒飲みの代名詞として使われますが、これはウワバミがかなり大きな動物でも丸飲みすると言われ、また神話のヤマタノオロチが八つの甕の酒を飲むことから来ていると言われます。連れ合いは山も酒も、いつも喜んで付き合ってくれますが…ひょっとすると

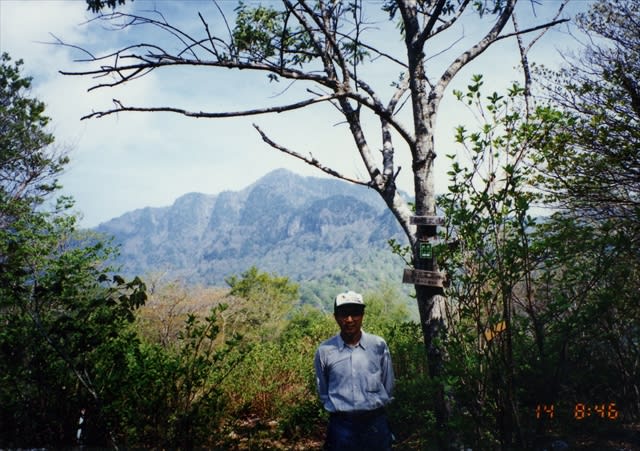

七合目

七合目

キレットより

キレットより