先日、次図の自己生命図を紹介した。

認識世界について、説明が足りないので、以前開示したことのある次の図をもって今回もChatGPTの助けを借りて説明したい。

なお、両図において実物世界と真実世界との違いはあるが同じものの事実との対比で真実としたものである。

おって、解説は分かり易かった「です、ます」体のものをそのまま利用した。

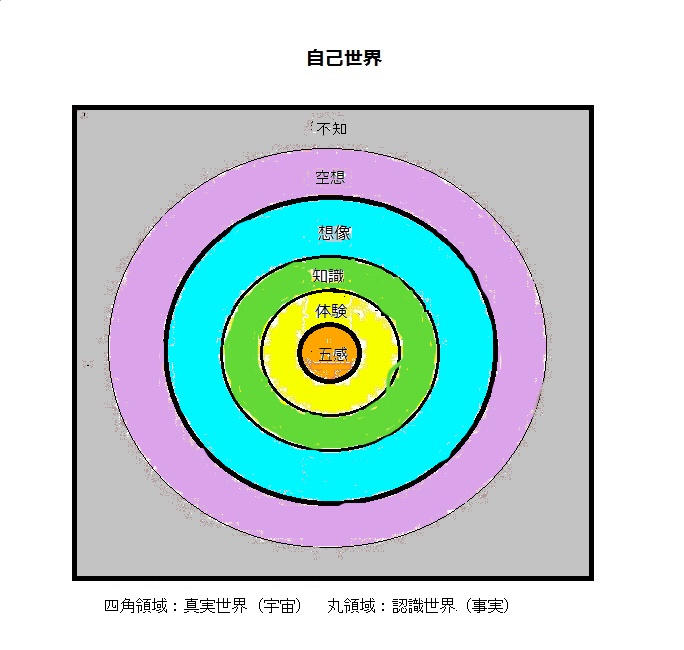

「自己世界」の構造について

これから「自己世界」という図を使って、私たちが世界をどのように認識しているのか、その構造についてお話ししたいと思います。

まず最初にお伝えしたいのは、「私たちが見ている世界」と「本当にそこにある世界」は、同じではないということです。

■ 宇宙=真実の世界

この図の一番外側にある四角い枠、これは「宇宙」つまり真実の世界を表しています。この世界は、私たちが見ていようと見ていまいと、勝手に存在している世界です。重力があったり、太陽が光ったり、誰もいなくても火山は噴火しますよね。そういうのがこの「真実の世界」です。

でも、私たちはその世界をそのままの形では認識できません。

■ 丸の中=認識された世界(事実)

代わりに、私たちはこの真実の世界を「自己のフィルター」を通して受け取っています。それが、図の中にある丸い層で表された部分です。この丸の中が、「認識された世界」=事実です。

つまり、「真実」はそこにあるけれど、「事実」として私たちが捉えるときには、すでに主観が混じっているんです。

■ 世界を構成する三つの層

この丸はさらに三層に分かれています。内側から順に説明していきます。

● 第1層:五感と体験

まず一番内側の層には「五感」と「体験」があります。私たちはまず、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感を通して、外の世界から情報を得ます。

たとえば、りんごを見て「赤い」と思い、かじって「甘い」と感じる。こういうのが五感による現実の捉え方です。

そして、それが積み重なることで「体験」になります。「昔、りんご農園で手伝ったな」とか、「青リンゴは酸っぱかった」というような記憶ですね。

この層は比較的、真実に近い。でも、完全ではありません。たとえば、同じ音でも人によって「うるさい」と感じたり「楽しい」と感じたりしますよね。

● 第2層:知識と想像

次に、真ん中の層。「知識」と「想像」です。

ここでは、体験を元にした情報や学びが整理されて、「知識」になります。学校で習ったこと、本で読んだこと、人から聞いた話。そういったものです。

さらにその知識を使って、「想像」が生まれます。未来を予測したり、まだ見たことのない状況を考えたり。たとえば、「もし火星に住めたらどうなるだろう」とか、「この話をあの人にしたら怒るかな?」というのも想像ですね。

● 第3層:空想と未知

そして最後、外側の層。「空想」と「不知(ふち)」、つまりわからない世界です。

ここでは、完全に現実から離れて、自由な発想が広がります。ドラゴンが出てくるファンタジー、宇宙人との交信、異世界転生…そういった世界です。

また、「不知」というのは、人間にはまだわからない、あるいは想像すらできない領域です。たとえば、「死んだあとの世界」とか、「宇宙の果て」などですね。

■ 真実と事実の違い

ここまで聞いていただいてお分かりのとおり、私たちが普段「世界」と呼んでいるものは、真実ではなく、あくまで自分の頭の中の世界=事実なんです。

しかも、それは五感と体験に始まり、知識と想像、そして空想へと、どんどん主観的になっていきます。まるでレンズを通して見る世界のように、世界は自分の心によって色づけられているんです。

■ 哲学的な視点から

実はこの考え方は、多くの哲学者が語ってきたことでもあります。

カントという哲学者は、「物自体」と「現象」を区別しました。つまり、「本当のモノ」はわからないけど、「私が見た現象」はわかる。

ソクラテスは「自分が知らないということを知っている者こそ賢者である」と言いました。

仏教では、「空(くう)」という考え方があります。あらゆる物事は固定的な本質を持たない、という教えです。

■ 結びに

この「自己世界」の図を通して見えてくるのは、私たちが見ている世界は、あくまで「認識された世界」であって、その奥にはまだ、手が届かない真実の世界があるということです。

だからこそ、自分の認識に自信を持ちすぎず、常に「知らないことがあるかもしれない」と思う姿勢が大切なんじゃないでしょうか。

それが、真理に少しでも近づくための、一つの道なのかもしれません。