おとといはシンガポール歴史博物館の日本占領時代コーナーの最初の展示を紹介した。今夜は日本占領時代コーナーの最後の方の展示。 日帝が壊滅し、「解放」されたシンガポールを子供が祝っている大きなパネルに、3つ小さなパネルがはめ込んである。

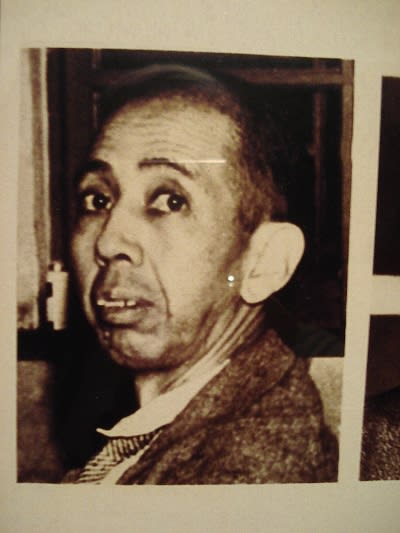

右のパネルの拡大がこれ↓。巣鴨で撮ったであろう写真である。

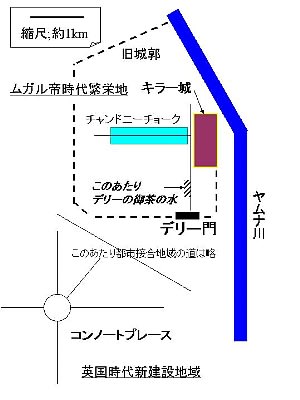

さて、毎日多くの人が見るこの展示「作品」を見て、おいら「だけ」が気づいたこと。下記「解放」を喜ぶがきんちょは中華民国国旗を手に歓喜している。 今でも、横浜は中華街で掲げられる「国」旗である。 この後、つまりは日帝崩壊後、中華民国・国民党は中共・赤軍に大陸での内戦で負け、台湾に敗走したことは、今となっては、誰もが知ることではある。 が、しかし、当時の岸信介をはじめとする当事者は、当然、歴史に身を委ね何も知らないのである。 つまりは、この台湾に落ち延びた、青天白日滿地紅旗を掲げる、旧国民党政権を中国代表政権として、買い支えたのが、米国の「保護領『国家』」である戦後日本政府(公然とは佐藤内閣まで、隠然とは消え入りそうではあるが今日まで、)であり、岸信介こそその筆頭責任者であったことは言うまでもない。このアイロニーに気づいて、撮った画像群が今夜のねたでありんす。

戦犯容疑者・岸信介と青天白日滿地紅旗を掲げるシンガポールのがきんちょの画像を、同時に目に入れて、おいらが、思いついたことであった。

■とまれ、このお二方は日帝の正嫡をめぐる内ゲバであることは、これまた、言うまでもない。

今夜も、やっぱり、しつこく、掲載するよ。 日帝の嫡子・朝日すんぶん。