尚蔵館は、平成元年、代々皇室に受け継がれてきた美術工芸品類が皇室から国に寄贈されたのを機に建設された。

2023年11月3日~12月24日の第1期「三の丸尚蔵館の国宝」は、昨年訪れ、すでにご報告。

今回は、第2期:「近代皇室を彩る技と美」2024年1月4日~3月3日で、以後、第3期、第4期と続く。

東西線の大手町駅から延々歩いて、大手門の入口へ。皇居東御苑へ入る人と一緒に9時からの開門を待つ。

さすがどっしり、立派な大手門。江戸城本丸登城の正門だっただけある。

入ってすぐに尚蔵館。

尚蔵館開館記念展の第2期の開始日1月4日、いの一番に駆け付けた。前から4人目だった。残念!

予約済の30分毎の組に分かれて並ぶ。70歳以上(年齢確認して)無料がうれしい。写真手前がさらに拡張工事中。

今回は空いていたので、写真とりまくり。

以下の収蔵品の説明は会場の案内を元にしている。

なお、尚蔵館の収蔵品の内容はネットから検索できる。

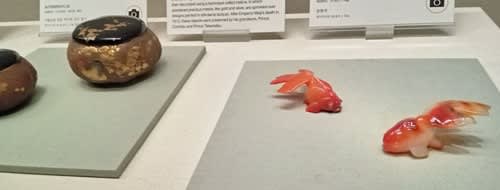

「金魚」(明治時代、瑪瑙(メノウ))と、「ジャボン製蒔絵菓子器」(明治時代、乾燥させた果物のジャボンの皮や、ガチョウの卵などに蒔絵を施し、菓子器や盃にしたもの)

「菊に小葵蒔絵手焙(てあぶり)」

「仁徳天皇難波宮居之図、中将試木本末之図」(明治時代、瀧和亭(たき・かてい))。

「赤枝珊瑚樹置物」(明治時代) 貴重なモモイロサンゴ

「銀製御髪ブラッシ」(鴻池美術店、明治~大正時代)。本当にこんなもの使っていたのだろうか。

「七宝藤図花瓶」(明治~大正時代、並河靖之) 珍しく地味。

「金製ケース付き鉛筆」 鉛筆も金のケースとはさすが皇室。

「杜若(カキツバタ)に白鷺」

「雪の日」(昭和時代、川合玉堂)。

昔昔、JR青梅線御嶽駅から徒歩5分の玉堂美術館に行ったとき、川合玉堂が小学生の頃に書いた絵があって、その完成度に、間違いなく天才だなと驚いた。

初日だからか、正月4日だからか、前回より空いていて、第二室もこの程度。

「熊坂長範」奈良一刀彫の名工・森川杜園作。杜園は、絵師、奈良人形師、狂言師の三職を生業とした。

木彫りの上に日本画絵具で彩色し、すべて木製。ただし、一刀一刀魂を込めて彫るという意味の「一刀彫」で多種多様なノミを使い分ける。

「宮城二重橋の絵」 遠く二重橋右側の「中門(西の丸玄関門跡)」や、手前の「正門石橋(眼鏡橋)」の右が立派に見える。

「青山練兵場の絵」 (現在の明治神宮外苑、代々木公園など)。日本軍は都心にこんなに広い軍用用地を確保していたのだ。

「色絵薔薇に鸚鵡(オウム)図花瓶」 (江戸時代後期~明治時代初期、薩摩焼)

「蘭陵王置物」 (雅楽「蘭陵王」の舞姿、海野勝珉作)

高度な金属の着色加工や、象嵌、打ち出しなど多彩な金工技法を駆使。

面を取り外すと

「唐花唐草文象嵌(ぞうがん)花盛器」(明治24年、金沢銅器会社)

口縁の表裏には平象嵌の文様、胴部には黄や赤、緑の色金を象嵌。

「色絵金彩菊貼付香炉/花瓶」(陶磁器、薩摩焼の十二代沈壽官)

「日出処(ひいずるところ)日本」(1940年、横山大観)。幅5mはあろうかという大作。

「猿置物」(1923年、高村光雲、サクラ材:木彫)。猿が雅楽の祝言曲・三番叟を舞う。

「大正度 悠紀地方風俗歌屏風」(1915年、野口小蘋)

悠紀屏風は新天皇即位の儀式で用いられる屏風。大正度の悠紀地方には愛知県が占いによって選ばれた。

ゆっくり、椅子に座りながら見て、30分。

この後、前回回らなかった「皇居東御苑」の「二の丸庭園」を訪れた。