昨年から続くコメ不足。

備蓄米放出と言っても、先日発表された流通量は、放出量に対してわずか0.3%だった。

政府側は「流通と精米などが上手くいかなかった」という、趣旨の発表をしているが、多くの生活者はその発表を信用していないだろう。

反面、日本のお米は「安価で美味しい」と言われてきた。

日本から米国に輸出されたお米が、カリフォルニア州のスーパー(?)で販売された動画には、コメ不足の日本とは真逆で産地も様々ないわゆるブランド米が円安とはいえ、相当な安価で販売されていた。

当然、この動画を日本で見ている日本の生活者は「政府は一体何をしているんだ!」と、怒り心頭だった。

ここで、改めて考えてみたいのは「日本国内で流通しているお米は、本当に高いのか?」という点だ。

今回のコメ不足で判明したのは、コメ農家がコメ栽培に関する時給の安さだ。

手間をかけて作ったお米に対する対価が、安すぎるのだ。

とすれば、現在流通しているコメの価格とコメ農家が手にする対価の差額がありすぎる、ということになる。

ガソリン価格の高騰で、物流コストが高騰する、という条件を別にして本当の「小売りされているコメ価格の適正価格とは?」ということを、考えてみる必要があるのでは?ということだ。

それはコメに限らず、野菜や水産や牧畜にも言えることで、「国内産」の食料品が生活者に与えているモノは「食品」という物質的なモノだけではなく、「食の安心・安全」も提供している。

そのような「食に対する安心・安全」も価格に含まれるようにしなくては、「食の適正価格」が見えてこない。

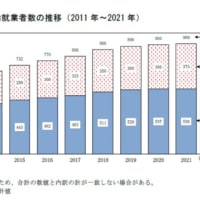

それに対して、それらの「食」を購入する生活者の実質賃金が、ここ30年下がり続けている。

「食」の重要性を理解しつつも、最低限の「安心・安全」を含めた「食」を購入したくても、「安価」が食品購入の動機となっているのであれば、今の「国産の食」を購入することが難しくなる。

これらの関連が、今の「食と農水畜産物価格」のギャップが、生まれているのでは?という気がしている。

国内の農・水・畜を守るためには、生活者が安心して「国内産」を購入できるだけの所得が、必要ということなのだ。

言い換えれば、今回の「コメ不足」で露呈した問題は、単純な農政の失敗だけではなく、経済対策の失敗ともいえるのではないだろうか?

実質賃金が上がっていないのではなく、生活者が安心して「国産農・水・畜産物」が購入できないまでに、経済が落ち込んでいるということなのだ。

そこに注目せずに、農政を考えたり、中小企業を含めた経済政策をバラバラに考えても、国内全体の経済効果として現れない、ということになるのでは?

1960~1970年代前半までは、そのような事を考える必要がない「高度成長」をすることができた。

現役世代も多く、あらゆる業種で若い人たちが、活躍できる場があったし、その活躍の中心であった工業(第2次産業)に従事することで、バランスよく(と言ってよいのだろうか?)日本経済を伸ばすことができた。

当時の感覚では、政府が中心になった政策そのものが機能していなくても十分だった。

ところが今は、そのような時代ではない。

農・水・畜産業の現場はもちろん、中小企業の現場も知らない、数字合わせの政策では日本の経済政策は、ますます失敗し続けるのではないのか?と、不安になる。

最新の画像[もっと見る]