今年の名人戦、森内俊之名人と羽生善治挑戦者の七番勝負は、森内名人の3勝1敗で、名人防衛まであと1勝。第5局は明日から行われます(二日制)。

(この記事は5月29日夜に書いています。)

今日はその森内・羽生の31年前の対局の棋譜を鑑賞していきます。今羽生・森内は二人ともに42歳。ですから31年前ということは、まだ二人が小学生の時の対戦になります。この棋譜は「棋譜でーたべーす」にあったものですが、「都下小学生名人戦」とあります。その決勝戦のようです。(これは毎年NHKで放送される「小学生名人戦」とは別の大会です。)

それで、その対局の戦型ですが、これが「横歩取り」なんです。しかも200手を超える熱い戦いになります。

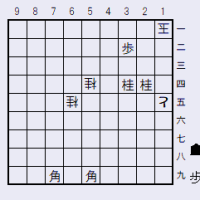

ところで、1996年、羽生善治が谷川浩司に勝って「七冠」をその手に収めた時に、将棋世界編集部より臨時に発行された『七冠王、羽生善治。』という本に、羽生さんが綴った文章があるのですが、その中から。

〔 王将戦第4局の横歩取りも、もともとは谷川さんが四、五段時代によく指していた戦法でした。その影響で私も横歩取りが大好きで、小学生の大会などではそればかりやっていました。だから、今回の王将戦第4局が谷川さん相手の横歩取りで終わったというのは感慨深いものがあります。

小学生の頃は谷川ブームの影響で、クラスの男子は全員ルールを知っていました。今、全国の小学校で同じような状況になっているかもしれません。その中から、我々の世代を倒す人が出てくるのでしょうか。でてきてもらいたいような、それは楽しみでもあるしちょっと複雑な心境です。 〕

それでは当時小学生の11歳同士の羽生・森内戦を見ていきましょう。

これは谷川浩司が名人(史上最年少)になる1年前の夏の対局です。

初手より▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩 ▲7八金 △3二金

▲2四歩 △同歩 ▲同飛 △8六歩 ▲同歩 △同飛 ▲3四飛

△8八角成 ▲同銀 △2八歩 ▲同銀 △4五角

羽生少年、横歩を取りました。後手の森内が「さあ横歩を取ってみろ」と誘って、それに先手の羽生が乗ったのです。

森内少年、角を換えて、2八歩、同銀、4五角。いわゆる「横歩取り4五角戦法」です。この戦法、昔、横浜のあるアマチュアの方が「ツバメ返し戦法」という呼び名を提案されていたと加藤治郎の本には書いてある。なかなか良いネーミングだと僕は思いますが、それは広まることもなく「4五角戦法」と呼ばれています。

この横歩取りの「4五角」は、200年以上前、徳川将軍家治と伊藤寿三(詰将棋で有名な伊藤看寿の息子)との間でさんざん研究されたようだが、それは「2八歩、同銀」を入れずに「4五角」打つ形。

その後、「2八歩、同銀」と入れてから「4五角」が有力ということで、これはすでに1800年には発見されていた。

1800年 楢崎新次郎‐上野伊三郎

1800年 楢崎新次郎‐上野伊三郎

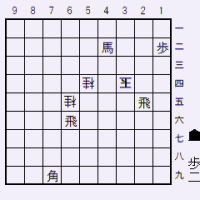

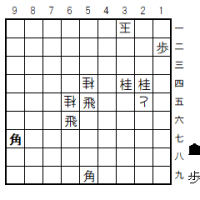

これがその証拠の対局。後手の4五角に対し、8七歩、7六飛、7七銀(図)。 以下、3四角、7六銀、3三桂とすすむ。後手上野伊三郎の勝ち。

しかしそれでもこの“4五角戦法は先手有利”という定説がずっとあり、また、そもそも先手で「3四飛」と横歩を取る将棋が指されることが少なかったために、1970年代後半になるまで、有名な対局には現れることはまずなかった。ただ一つの例外が1920年の対局「村越為吉‐花田長太郎戦」で、花田が「4五角戦法」を用い、しかし敗れている。(花田長太郎はこの対局まで22連勝で記録更新が懸っていたがストップした。)

1920年 村越為吉‐花田長太郎

1920年 村越為吉‐花田長太郎

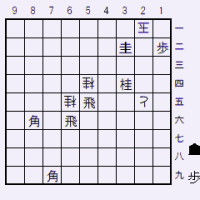

後手花田の4五角に、村越はやはり8七歩、7六飛、7七銀と応じた。以下、3四角、7六銀に、図の「8八歩」が花田長太郎の研究手。実戦は、7七桂、8九歩成以下、村越為吉の勝ちとなったが、現代では先手の7七桂に、「8九飛、7九歩、9九飛成」でこの形は“後手良しになる”と結論付けられている。

▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成 ▲同角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香

1970年代に、アマチュア棋士の中では盛んにこの「横歩取り4五角」が研究されていた。

やがてそれがプロ棋士の公式戦にも登場した。「東和夫‐谷川浩司戦」(1978年11月)が有名だが、「下平幸男‐青野照市戦」の方が5日ほど早い。さらには「棋譜でーたべーす」を探すと、その1年前1977年の2月に「北村昌男‐飯野健二戦」でこの戦法が指されていることがわかる。「4五角戦法」のプロ棋士の火付け役は飯野健二、谷川浩司、青野照市ということになる。

上の図から、「2四飛、 2三歩 、7七角」と進んだ。今ではこれが最善手順と断定されているが、1978年頃、“先手の2四飛で7七角はどうなのか”というようなことがアマ棋士間で色々と議論されていて、プロ棋士もそこに興味があったようである。当時の常識でも「2四飛、 2三歩 、7七角」が正しいとされていたのだが、それが本当かどうか疑い始めたわけだ。実は上で挙げた「下平幸男‐青野照市戦」と「東和夫‐谷川浩司戦」、この2局はそういう将棋で――つまり“2四飛とせずにすぐ7七角と打つ”将棋だった。(その前に挙げた「村越為吉‐花田長太郎戦」も同じ。)

ところがそれはとっくの昔、江戸時代に大橋柳雪という人物が『平手相懸定跡奥義』という書の中でしっかり論じて結論を出していることだったのである。また柳雪のこの本には、後手が4五に角を打つ前に「2八歩」と打った時に、同銀と取らないで7七角と打つ変化にも触れていて、〔2八同銀の処で7七角、7六飛、2八銀と指す人あるも面白からず〕と書いてあるようだ。

この時代の横歩取り愛好家たちの持っていた熱気と、それがすでに江戸時代の棋書に研究済みだったと後で知った時の驚きと感動が、沢田多喜男著『横歩取りは生きている』には記されている。

△3六同角 ▲同歩 △5四香 ▲8五飛

羽生善治「3六香」。

このあたりは今では「定跡」になって確立し皆当然のように指しているが、1970年代の当時は手さぐり状態だった。

長い間、“横歩取り4五角は先手有利”とされていたのは、大橋柳雪の定跡書に中で深く研究されていて、そのように書いてあったということにルーツがあるようだ。大橋柳雪(おおはしりゅうせつ)は江戸時代後期の人物で将棋は名人格の実力者であるが、実は羽生少年の指した図の「3六香」も柳雪が書の中で示していた手なのである。100年以上も前に研究され発見された手が今も輝いているわけである。

当時のアマチュア愛棋家は、この柳雪のつくった「定説」をくつがえそうと挑戦していたのである。ただし、この時期にはプロもアマもほとんどだれも柳雪の定跡書の存在は知らなかったようだ。

そのように沢田多喜男『横歩取りは生きている』には「3六香」の手が“柳雪の示した手”として称賛されているが、よくよく調べてみると、大橋柳雪以前からこの「3六香」は知られていたように思われる。

1775年 徳川家治‐伊藤寿三

1775年 徳川家治‐伊藤寿三

このように徳川第十代将軍の家治がすでに「3六香」を指している。大橋柳雪が生まれるより20年前の対局である。(これは柳雪の示すのとはちょっと違う局面だけれども。)

だからたぶん「3六香」は大橋柳雪の発見ではないだろうが、しかし、柳雪の凄さは、他の様々な有力手をすべて精査した上で、“3六香が最善手、他の手では先手良くならない”と断じているところにある。

後手の森内俊之少年はここで「3六同角」と取って、取った香車を「5四香」と打ちました。これも今ではかなり有力とされている手です。

しかし「3六同角」では、かわりに「8七銀」や、「6六銀」などの手段もある。それらをすべて総合すると現代の結論は「厳密に研究すれば先手良し」なのだが、とにかくこのように「4五角戦法」は後手からの手段がいろいろあって、先手はその後手の攻めに対していちいち正しく応じなければ勝てないのだ。

居飛車党で、後手が横歩取りを誘ってきたときに、「3四飛」と横歩を取るなら、こういう戦いに引き込まれることを覚悟しなければならない。プロで「4五角戦法」はほとんど今では指されないが、アマチュアではやたらと多い。「4五角戦法」の定跡研究は横歩取りの必須の知識なのである。居飛車を指すなら、好き嫌いに関係なく、こういう定跡を学んでおかなければならないので大変なのだ。

さて、後手の「5四香」に対する応手がむつかしい。

1979年5月の「加藤一二三‐谷川浩司戦」では、加藤は6六角と新手で応じたのであった。

1979年 加藤一二三‐谷川浩司

1979年 加藤一二三‐谷川浩司

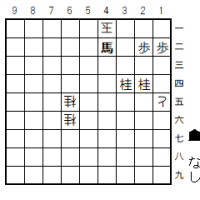

この当時の“定跡”では、「5四香」には、「6八玉」と応じるものとされていた。(以下、4五桂なら、5六歩、同香、5八歩で受かる。) だが「それは危険」と加藤一二三は判断して「6六角」を生み出したのである。

実際、後手の谷川浩司は「6八玉」のその先を考えていて「5七香成、同玉、6九飛」が予定だった。この手順、じつはアマチュアの研究ですでに後手良しとして一部では広まっていたようである。

6九飛以下を示すと、6九飛、5九飛、同飛成、同金、3八飛、5八飛、4五桂、5六玉、5八飛成、同金、3八飛、4八飛、同飛成、同金、5九飛(参考図)、4五玉、2九飛成、3七銀、8九飛成――となる。

参考図

参考図

確かにこれは先手勝てそうもない。

「加藤‐谷川戦」は「6六角」以下、「4五桂、5六歩、5七桂不成、同角、5六香、5八歩、5七香成、同歩、8六角」のように進んだ。この将棋は加藤一二三が勝利。

しかし「6六角」はその後の判定では“後手良し”になると結論された。6六角、4五桂、5六歩、5七銀、3三角成、同金、1二飛、5六香、3二馬、同銀、同飛成、5二金がその手順。

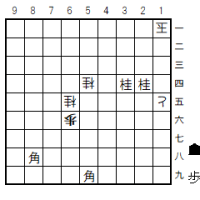

△4五桂 ▲同飛 △5七香成 ▲5八歩 △6八銀 ▲同金 △7九飛

後手の「5四香」に、先手の「8五飛」と打つ手が最善手で、“これにて先手良し”というのが現代の定跡である。これは谷川浩司が1979年に「4五角戦法」を指していた時にはまだ発見されていなかった手だ。(上の「加藤‐谷川戦」がその証拠)

しかしこの羽生・森内戦は1982年8月の対局。すでに「8五飛打」が一般小学生にも知られていることになる。いったいこの手、だれがいつ発見したのだろう。何かで読んだ気もするが、気のせいかもしれない。

羽生少年、森内少年は、いったいこれらの知識をどうやって学んだのだろう。当時は「横歩取り4五角戦法」について書かれた本などほとんどなかったはず。あるいは、『将棋世界』『近代将棋』の中で研究されていて、それを読んだかもしれない。

さて、この将棋はこのあたりから「定跡」を離れていきます。

森内少年は「4五桂、同飛、5七香成」と指しました。羽生少年の「5八歩」の受けに、「6八銀 、同金 、7九飛」。最初からこう指そうと決めてきたのでしょうか。

▲6九銀 △6八成香 ▲同玉 △8九飛成 ▲6六馬 △8六桂

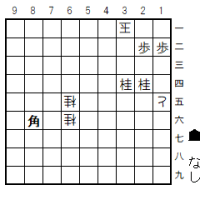

所司和晴『横歩取り道場4五角戦法』を読みますと、この変化、先手の「6六馬」までの局面を示して「後手不利」としています。

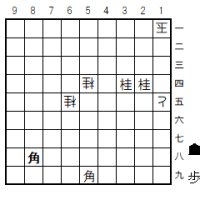

▲1六角 △7九金 ▲5六香 △6九金 ▲5七玉 △4二銀 ▲8五飛 △5九金

森内少年、未来の十八世名人はここで「8六桂」と指しました。

対して羽生少年、未来の十九世名人は、「1六角」。 浮いていて狙われている4九の金にひもをつけた手です。

攻めが止まると森内の負けです、「7九金」と打つ。

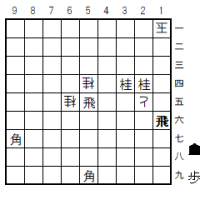

▲5九同金 △同龍 ▲4九金 △4八銀 ▲同金 △2九龍 ▲3九銀打 △7八桂成 ▲3八角

羽生の受け、森内の攻め。 ――先手が良さそうですね。

△3八同龍 ▲同金 △6八角 ▲4八玉 △6九成桂 ▲3七玉 △5九角成

▲4八銀 △4九馬 ▲2一飛 △3一金 ▲2四飛成 △5九成桂 ▲3五飛 △3二桂

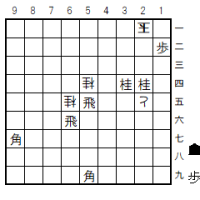

▲2七龍 △5八成桂 ▲3九銀左 △5九馬 ▲4八桂

先手の羽生さんが森内の飛車(竜)を捕獲しました。

△6八馬 ▲6五飛 △6二金 ▲8五飛 △8二歩 ▲8三歩 △同歩

▲同飛成 △8二歩 ▲8八龍 △5七馬 ▲2三歩 △2一歩 ▲2六龍 △4八成桂

▲同金 △6六馬 ▲同歩 △4四桂

さて、「5九馬」に「4八桂」とした図の局面の形勢判断をしてみますと、後手の森内さんの攻め駒は、「馬、成桂、持駒の金と歩二枚」、これではちょっと攻めきれそうもない、よって先手羽生優勢。

ところがですね、もう一枚、3二の桂馬が攻めに参加してくる展開になります。

▲5八龍 △4五金 ▲2二歩成 △同歩 ▲3四桂 △3六金 ▲同龍 △同桂

▲同玉 △4四桂

このあたりからだんだん形勢が妖しくなっていきます。

「4四桂」と跳ね出した手に、先手はどう応じるのが正解なのでしょうね。実戦は、羽生少年がどこかで間違えている気がします。(3四桂に変えて、6五桂はどうだろう)

▲2七玉 △4五角 ▲3八玉 △3四角 ▲5三香成 △同銀 ▲5二歩 △同金

▲5四歩 △同銀 ▲同龍 △5三香 ▲2四角 △6二玉 ▲8四龍 △2六桂

森内少年、再度の「4四桂」。 ここではもう、どっちがいいのかわからない。

▲2九玉 △3八歩 ▲同金 △同桂成 ▲同銀 △3七歩 ▲同銀右 △2五飛

森内の「2六桂」は128手目。

ここはもう「森内優勢」なのかもしれません。後手は歩を4つ持っていてその歩を3筋に使えるのが大きい。

▲2六歩 △2四飛 ▲5四歩 △同香 ▲4六桂 △4五角 ▲5四桂 △同角

▲同龍 △5三歩 ▲5八龍 △3六歩 ▲2八銀 △3七金 ▲3五銀 △2八金

▲同玉 △3七銀 ▲同銀 △同歩成 ▲同玉 △4五桂 ▲3八玉 △3七歩

▲2八玉 △3六角 ▲3九桂 △2三飛 ▲5五香 △4二金上 ▲3四銀打

「アイタッ!」って感じの「2五飛」。

羽生少年としては、泣きたくなるような展開ですね。

しかし若いときの羽生善治は「あきらめない」ことでも有名でした。

△3八銀

▲4五銀 △3九銀不成▲同玉 △4五角 ▲4八玉 △2七角成 ▲5七玉 △4五馬 ▲4六金

「3四銀打」で、羽生は森内の飛車を捕獲。そういえばこの将棋で羽生さんが森内さんの飛車を捕獲するのは2回目ですね。

ところが結局、羽生さんはこの飛車を取ることはできなかったのです。

森内少年、「3八銀」。 羽生が2三銀成と飛車を取れば、同歩でよい。

それでは負けだと判断した羽生少年は、玉の逃げ道をつくるために「4五銀」と桂馬を取ります。羽生敗勢ですが、あきらめてはいないでしょう。なにしろ将棋は逆転のゲームです。

△3五馬 ▲同金 △2六飛 ▲4六銀 △2九飛成 ▲5四歩 △5六銀

▲6八玉 △6七銀打 ▲7七玉 △5八銀不成▲5三歩成 △同金左 ▲7八角 △7九龍

羽生少年の「4六金」は177手目。

「3五馬 、同金 、2六飛」となって、森内のあの飛車が働いてきました。

▲9六角打 △6七銀引成▲8六玉 △7八龍 ▲5四桂 △同金 ▲同香 △7七龍

▲8五玉 △8六飛 ▲7五玉 △7六龍 まで204手で後手の勝ち

さすがにこれは、天才羽生少年も観念せざるを得ません。

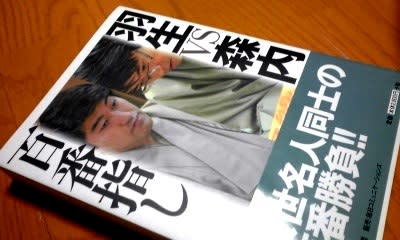

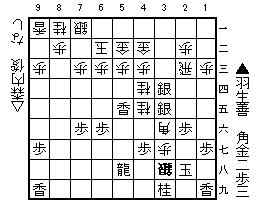

投了図

投了図

2三で捕獲されたかに見えた森内さんの飛車が暴れまわって、森内俊之少年の勝ち。

この負けは羽生善治少年も悔しかったでしょうね。将棋の負けはだいたいひどく悔しいものですが、この「4五角戦法」で負かされるのは特別なものがあります。「正しく応じると先手良し」なんていう状況がそもそも鬱陶しい。それで負けると、ああおれじゃあ“正しくできない”、つまり、“だめな人間”ということか、なんて感じたり。アマチュアで「4五角戦法」を仕掛けてくる人の心の中には、“アンタこの定跡勉強してるか?”と相手をためしているようなところがあるように、先手番の立場からは思ってしまうのです。

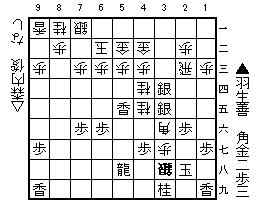

ところで、この「第2回東京都下小学生名人戦」の日付は1982年8月4日になっています。その翌日、8月5日から行われた王位戦第2局「中原誠‐内藤国雄戦」で、「横歩取り4五角戦法」が登場したのです!

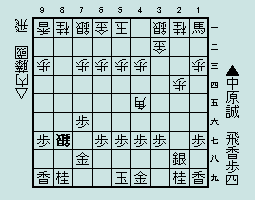

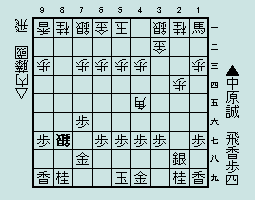

中原誠‐内藤国雄 1982年 王位2

中原誠‐内藤国雄 1982年 王位2

ついに「4五角戦法」がこの時タイトル戦に登場したのでした。内藤さんは図のように「8七銀」と指しています。結果は先手中原誠の勝ち。(七番勝負は内藤が4-2でタイトル奪取。)

さて明日は名人戦第5局。ここは兎に角、羽生善治に勝っていただきたい。できれば200手超の熱戦でお願いします。

開始日時:1982/08/04 第2回都下小学生名人戦

先手:羽生善治

後手:森内俊之

▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩

▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △8六歩

▲同 歩 △同 飛 ▲3四飛 △8八角成 ▲同 銀 △2八歩

▲同 銀 △4五角 ▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成

▲同 角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香 △同 角

▲同 歩 △5四香 ▲8五飛 △4五桂 ▲同 飛 △5七香成

▲5八歩 △6八銀 ▲同 金 △7九飛 ▲6九銀 △6八成香

▲同 玉 △8九飛成 ▲6六馬 △8六桂 ▲1六角 △7九金

▲5六香 △6九金 ▲5七玉 △4二銀 ▲8五飛 △5九金

▲同 金 △同 龍 ▲4九金 △4八銀 ▲同 金 △2九龍

▲3九銀打 △7八桂成 ▲3八角 △同 龍 ▲同 金 △6八角

▲4八玉 △6九成桂 ▲3七玉 △5九角成 ▲4八銀 △4九馬

▲2一飛 △3一金 ▲2四飛成 △5九成桂 ▲3五飛 △3二桂

▲2七龍 △5八成桂 ▲3九銀左 △5九馬 ▲4八桂 △6八馬

▲6五飛 △6二金 ▲8五飛 △8二歩 ▲8三歩 △同 歩

▲同飛成 △8二歩 ▲8八龍 △5七馬 ▲2三歩 △2一歩

▲2六龍 △4八成桂 ▲同 金 △6六馬 ▲同 歩 △4四桂

▲5八龍 △4五金 ▲2二歩成 △同 歩 ▲3四桂 △3六金

▲同 龍 △同 桂 ▲同 玉 △4四桂 ▲2七玉 △4五角

▲3八玉 △3四角 ▲5三香成 △同 銀 ▲5二歩 △同 金

▲5四歩 △同 銀 ▲同 龍 △5三香 ▲2四角 △6二玉

▲8四龍 △2六桂 ▲2九玉 △3八歩 ▲同 金 △同桂成

▲同 銀 △3七歩 ▲同銀右 △2五飛 ▲2六歩 △2四飛

▲5四歩 △同 香 ▲4六桂 △4五角 ▲5四桂 △同 角

▲同 龍 △5三歩 ▲5八龍 △3六歩 ▲2八銀 △3七金

▲3五銀 △2八金 ▲同 玉 △3七銀 ▲同 銀 △同歩成

▲同 玉 △4五桂 ▲3八玉 △3七歩 ▲2八玉 △3六角

▲3九桂 △2三飛 ▲5五香 △4二金上 ▲3四銀打 △3八銀

▲4五銀 △3九銀不成▲同 玉 △4五角 ▲4八玉 △2七角成

▲5七玉 △4五馬 ▲4六金 △3五馬 ▲同 金 △2六飛

▲4六銀 △2九飛成 ▲5四歩 △5六銀 ▲6八玉 △6七銀打

▲7七玉 △5八銀不成▲5三歩成 △同金左 ▲7八角 △7九龍

▲9六角打 △6七銀引成▲8六玉 △7八龍 ▲5四桂 △同 金

▲同 香 △7七龍 ▲8五玉 △8六飛 ▲7五玉 △7六龍

まで204手で後手の勝ち

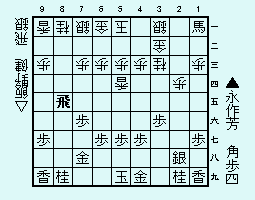

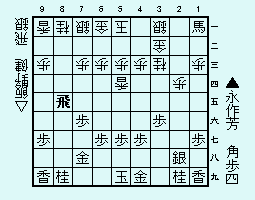

さて、さらに調べて見ましたら、この二人の少年が指した将棋(後手森内俊之の指し方)と同じように進めたプロ棋士の実戦例があったんですね。すなわち、「3六香」と先手が打った後、「同角、同歩、5四香、8五飛」となって――

永作芳也‐飯野健二 1981年

永作芳也‐飯野健二 1981年

この将棋があるいはこの戦型における「8五飛打」のプロ第1号局かもしれませんね。

そしてここから「4五桂、同飛、5七香成、5八歩、6八銀、同金、7九飛、6九銀、6八成香、同玉、8九飛成」と進んだ実戦例です。羽生・森内戦と同じ進行ですね。

この将棋は1981年のC2順位戦の対局「永作芳也‐飯野健二戦」ですが、今日紹介した羽生・森内の天才少年対決は1982年ですので、その1年前に行われた対局になります。おそらくはこの棋譜のことが将棋雑誌に書かれていて、それをこの両少年は知っていて指していたんですね。

そしてこの「永作‐飯野戦」の将棋は図のように先手が7八角と打ちました。 羽生少年は、自分で考えたのか、あるいは何かで知ったか、そのどちらか判りませんが、「永作‐飯野戦」のその手を修正して「6六馬」と指したわけです。

ここから、「8六竜、5七玉、4四桂、3七銀、7六竜、4八玉、2七金、6六香、6二銀、2一馬、8七歩、2三桂」と「永作‐飯野戦」は進みました。

以下、先手永作芳也四段の勝ちとなっています。

今知りましたが、行方尚史八段が王位戦の挑戦者になったんですね。これは楽しみです。

(この記事は5月29日夜に書いています。)

今日はその森内・羽生の31年前の対局の棋譜を鑑賞していきます。今羽生・森内は二人ともに42歳。ですから31年前ということは、まだ二人が小学生の時の対戦になります。この棋譜は「棋譜でーたべーす」にあったものですが、「都下小学生名人戦」とあります。その決勝戦のようです。(これは毎年NHKで放送される「小学生名人戦」とは別の大会です。)

それで、その対局の戦型ですが、これが「横歩取り」なんです。しかも200手を超える熱い戦いになります。

ところで、1996年、羽生善治が谷川浩司に勝って「七冠」をその手に収めた時に、将棋世界編集部より臨時に発行された『七冠王、羽生善治。』という本に、羽生さんが綴った文章があるのですが、その中から。

〔 王将戦第4局の横歩取りも、もともとは谷川さんが四、五段時代によく指していた戦法でした。その影響で私も横歩取りが大好きで、小学生の大会などではそればかりやっていました。だから、今回の王将戦第4局が谷川さん相手の横歩取りで終わったというのは感慨深いものがあります。

小学生の頃は谷川ブームの影響で、クラスの男子は全員ルールを知っていました。今、全国の小学校で同じような状況になっているかもしれません。その中から、我々の世代を倒す人が出てくるのでしょうか。でてきてもらいたいような、それは楽しみでもあるしちょっと複雑な心境です。 〕

それでは当時小学生の11歳同士の羽生・森内戦を見ていきましょう。

これは谷川浩司が名人(史上最年少)になる1年前の夏の対局です。

初手より▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩 ▲7八金 △3二金

▲2四歩 △同歩 ▲同飛 △8六歩 ▲同歩 △同飛 ▲3四飛

△8八角成 ▲同銀 △2八歩 ▲同銀 △4五角

羽生少年、横歩を取りました。後手の森内が「さあ横歩を取ってみろ」と誘って、それに先手の羽生が乗ったのです。

森内少年、角を換えて、2八歩、同銀、4五角。いわゆる「横歩取り4五角戦法」です。この戦法、昔、横浜のあるアマチュアの方が「ツバメ返し戦法」という呼び名を提案されていたと加藤治郎の本には書いてある。なかなか良いネーミングだと僕は思いますが、それは広まることもなく「4五角戦法」と呼ばれています。

この横歩取りの「4五角」は、200年以上前、徳川将軍家治と伊藤寿三(詰将棋で有名な伊藤看寿の息子)との間でさんざん研究されたようだが、それは「2八歩、同銀」を入れずに「4五角」打つ形。

その後、「2八歩、同銀」と入れてから「4五角」が有力ということで、これはすでに1800年には発見されていた。

1800年 楢崎新次郎‐上野伊三郎

1800年 楢崎新次郎‐上野伊三郎これがその証拠の対局。後手の4五角に対し、8七歩、7六飛、7七銀(図)。 以下、3四角、7六銀、3三桂とすすむ。後手上野伊三郎の勝ち。

しかしそれでもこの“4五角戦法は先手有利”という定説がずっとあり、また、そもそも先手で「3四飛」と横歩を取る将棋が指されることが少なかったために、1970年代後半になるまで、有名な対局には現れることはまずなかった。ただ一つの例外が1920年の対局「村越為吉‐花田長太郎戦」で、花田が「4五角戦法」を用い、しかし敗れている。(花田長太郎はこの対局まで22連勝で記録更新が懸っていたがストップした。)

1920年 村越為吉‐花田長太郎

1920年 村越為吉‐花田長太郎後手花田の4五角に、村越はやはり8七歩、7六飛、7七銀と応じた。以下、3四角、7六銀に、図の「8八歩」が花田長太郎の研究手。実戦は、7七桂、8九歩成以下、村越為吉の勝ちとなったが、現代では先手の7七桂に、「8九飛、7九歩、9九飛成」でこの形は“後手良しになる”と結論付けられている。

▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成 ▲同角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香

1970年代に、アマチュア棋士の中では盛んにこの「横歩取り4五角」が研究されていた。

やがてそれがプロ棋士の公式戦にも登場した。「東和夫‐谷川浩司戦」(1978年11月)が有名だが、「下平幸男‐青野照市戦」の方が5日ほど早い。さらには「棋譜でーたべーす」を探すと、その1年前1977年の2月に「北村昌男‐飯野健二戦」でこの戦法が指されていることがわかる。「4五角戦法」のプロ棋士の火付け役は飯野健二、谷川浩司、青野照市ということになる。

上の図から、「2四飛、 2三歩 、7七角」と進んだ。今ではこれが最善手順と断定されているが、1978年頃、“先手の2四飛で7七角はどうなのか”というようなことがアマ棋士間で色々と議論されていて、プロ棋士もそこに興味があったようである。当時の常識でも「2四飛、 2三歩 、7七角」が正しいとされていたのだが、それが本当かどうか疑い始めたわけだ。実は上で挙げた「下平幸男‐青野照市戦」と「東和夫‐谷川浩司戦」、この2局はそういう将棋で――つまり“2四飛とせずにすぐ7七角と打つ”将棋だった。(その前に挙げた「村越為吉‐花田長太郎戦」も同じ。)

ところがそれはとっくの昔、江戸時代に大橋柳雪という人物が『平手相懸定跡奥義』という書の中でしっかり論じて結論を出していることだったのである。また柳雪のこの本には、後手が4五に角を打つ前に「2八歩」と打った時に、同銀と取らないで7七角と打つ変化にも触れていて、〔2八同銀の処で7七角、7六飛、2八銀と指す人あるも面白からず〕と書いてあるようだ。

この時代の横歩取り愛好家たちの持っていた熱気と、それがすでに江戸時代の棋書に研究済みだったと後で知った時の驚きと感動が、沢田多喜男著『横歩取りは生きている』には記されている。

△3六同角 ▲同歩 △5四香 ▲8五飛

羽生善治「3六香」。

このあたりは今では「定跡」になって確立し皆当然のように指しているが、1970年代の当時は手さぐり状態だった。

長い間、“横歩取り4五角は先手有利”とされていたのは、大橋柳雪の定跡書に中で深く研究されていて、そのように書いてあったということにルーツがあるようだ。大橋柳雪(おおはしりゅうせつ)は江戸時代後期の人物で将棋は名人格の実力者であるが、実は羽生少年の指した図の「3六香」も柳雪が書の中で示していた手なのである。100年以上も前に研究され発見された手が今も輝いているわけである。

当時のアマチュア愛棋家は、この柳雪のつくった「定説」をくつがえそうと挑戦していたのである。ただし、この時期にはプロもアマもほとんどだれも柳雪の定跡書の存在は知らなかったようだ。

そのように沢田多喜男『横歩取りは生きている』には「3六香」の手が“柳雪の示した手”として称賛されているが、よくよく調べてみると、大橋柳雪以前からこの「3六香」は知られていたように思われる。

1775年 徳川家治‐伊藤寿三

1775年 徳川家治‐伊藤寿三このように徳川第十代将軍の家治がすでに「3六香」を指している。大橋柳雪が生まれるより20年前の対局である。(これは柳雪の示すのとはちょっと違う局面だけれども。)

だからたぶん「3六香」は大橋柳雪の発見ではないだろうが、しかし、柳雪の凄さは、他の様々な有力手をすべて精査した上で、“3六香が最善手、他の手では先手良くならない”と断じているところにある。

後手の森内俊之少年はここで「3六同角」と取って、取った香車を「5四香」と打ちました。これも今ではかなり有力とされている手です。

しかし「3六同角」では、かわりに「8七銀」や、「6六銀」などの手段もある。それらをすべて総合すると現代の結論は「厳密に研究すれば先手良し」なのだが、とにかくこのように「4五角戦法」は後手からの手段がいろいろあって、先手はその後手の攻めに対していちいち正しく応じなければ勝てないのだ。

居飛車党で、後手が横歩取りを誘ってきたときに、「3四飛」と横歩を取るなら、こういう戦いに引き込まれることを覚悟しなければならない。プロで「4五角戦法」はほとんど今では指されないが、アマチュアではやたらと多い。「4五角戦法」の定跡研究は横歩取りの必須の知識なのである。居飛車を指すなら、好き嫌いに関係なく、こういう定跡を学んでおかなければならないので大変なのだ。

さて、後手の「5四香」に対する応手がむつかしい。

1979年5月の「加藤一二三‐谷川浩司戦」では、加藤は6六角と新手で応じたのであった。

1979年 加藤一二三‐谷川浩司

1979年 加藤一二三‐谷川浩司この当時の“定跡”では、「5四香」には、「6八玉」と応じるものとされていた。(以下、4五桂なら、5六歩、同香、5八歩で受かる。) だが「それは危険」と加藤一二三は判断して「6六角」を生み出したのである。

実際、後手の谷川浩司は「6八玉」のその先を考えていて「5七香成、同玉、6九飛」が予定だった。この手順、じつはアマチュアの研究ですでに後手良しとして一部では広まっていたようである。

6九飛以下を示すと、6九飛、5九飛、同飛成、同金、3八飛、5八飛、4五桂、5六玉、5八飛成、同金、3八飛、4八飛、同飛成、同金、5九飛(参考図)、4五玉、2九飛成、3七銀、8九飛成――となる。

参考図

参考図確かにこれは先手勝てそうもない。

「加藤‐谷川戦」は「6六角」以下、「4五桂、5六歩、5七桂不成、同角、5六香、5八歩、5七香成、同歩、8六角」のように進んだ。この将棋は加藤一二三が勝利。

しかし「6六角」はその後の判定では“後手良し”になると結論された。6六角、4五桂、5六歩、5七銀、3三角成、同金、1二飛、5六香、3二馬、同銀、同飛成、5二金がその手順。

△4五桂 ▲同飛 △5七香成 ▲5八歩 △6八銀 ▲同金 △7九飛

後手の「5四香」に、先手の「8五飛」と打つ手が最善手で、“これにて先手良し”というのが現代の定跡である。これは谷川浩司が1979年に「4五角戦法」を指していた時にはまだ発見されていなかった手だ。(上の「加藤‐谷川戦」がその証拠)

しかしこの羽生・森内戦は1982年8月の対局。すでに「8五飛打」が一般小学生にも知られていることになる。いったいこの手、だれがいつ発見したのだろう。何かで読んだ気もするが、気のせいかもしれない。

羽生少年、森内少年は、いったいこれらの知識をどうやって学んだのだろう。当時は「横歩取り4五角戦法」について書かれた本などほとんどなかったはず。あるいは、『将棋世界』『近代将棋』の中で研究されていて、それを読んだかもしれない。

さて、この将棋はこのあたりから「定跡」を離れていきます。

森内少年は「4五桂、同飛、5七香成」と指しました。羽生少年の「5八歩」の受けに、「6八銀 、同金 、7九飛」。最初からこう指そうと決めてきたのでしょうか。

▲6九銀 △6八成香 ▲同玉 △8九飛成 ▲6六馬 △8六桂

所司和晴『横歩取り道場4五角戦法』を読みますと、この変化、先手の「6六馬」までの局面を示して「後手不利」としています。

▲1六角 △7九金 ▲5六香 △6九金 ▲5七玉 △4二銀 ▲8五飛 △5九金

森内少年、未来の十八世名人はここで「8六桂」と指しました。

対して羽生少年、未来の十九世名人は、「1六角」。 浮いていて狙われている4九の金にひもをつけた手です。

攻めが止まると森内の負けです、「7九金」と打つ。

▲5九同金 △同龍 ▲4九金 △4八銀 ▲同金 △2九龍 ▲3九銀打 △7八桂成 ▲3八角

羽生の受け、森内の攻め。 ――先手が良さそうですね。

△3八同龍 ▲同金 △6八角 ▲4八玉 △6九成桂 ▲3七玉 △5九角成

▲4八銀 △4九馬 ▲2一飛 △3一金 ▲2四飛成 △5九成桂 ▲3五飛 △3二桂

▲2七龍 △5八成桂 ▲3九銀左 △5九馬 ▲4八桂

先手の羽生さんが森内の飛車(竜)を捕獲しました。

△6八馬 ▲6五飛 △6二金 ▲8五飛 △8二歩 ▲8三歩 △同歩

▲同飛成 △8二歩 ▲8八龍 △5七馬 ▲2三歩 △2一歩 ▲2六龍 △4八成桂

▲同金 △6六馬 ▲同歩 △4四桂

さて、「5九馬」に「4八桂」とした図の局面の形勢判断をしてみますと、後手の森内さんの攻め駒は、「馬、成桂、持駒の金と歩二枚」、これではちょっと攻めきれそうもない、よって先手羽生優勢。

ところがですね、もう一枚、3二の桂馬が攻めに参加してくる展開になります。

▲5八龍 △4五金 ▲2二歩成 △同歩 ▲3四桂 △3六金 ▲同龍 △同桂

▲同玉 △4四桂

このあたりからだんだん形勢が妖しくなっていきます。

「4四桂」と跳ね出した手に、先手はどう応じるのが正解なのでしょうね。実戦は、羽生少年がどこかで間違えている気がします。(3四桂に変えて、6五桂はどうだろう)

▲2七玉 △4五角 ▲3八玉 △3四角 ▲5三香成 △同銀 ▲5二歩 △同金

▲5四歩 △同銀 ▲同龍 △5三香 ▲2四角 △6二玉 ▲8四龍 △2六桂

森内少年、再度の「4四桂」。 ここではもう、どっちがいいのかわからない。

▲2九玉 △3八歩 ▲同金 △同桂成 ▲同銀 △3七歩 ▲同銀右 △2五飛

森内の「2六桂」は128手目。

ここはもう「森内優勢」なのかもしれません。後手は歩を4つ持っていてその歩を3筋に使えるのが大きい。

▲2六歩 △2四飛 ▲5四歩 △同香 ▲4六桂 △4五角 ▲5四桂 △同角

▲同龍 △5三歩 ▲5八龍 △3六歩 ▲2八銀 △3七金 ▲3五銀 △2八金

▲同玉 △3七銀 ▲同銀 △同歩成 ▲同玉 △4五桂 ▲3八玉 △3七歩

▲2八玉 △3六角 ▲3九桂 △2三飛 ▲5五香 △4二金上 ▲3四銀打

「アイタッ!」って感じの「2五飛」。

羽生少年としては、泣きたくなるような展開ですね。

しかし若いときの羽生善治は「あきらめない」ことでも有名でした。

△3八銀

▲4五銀 △3九銀不成▲同玉 △4五角 ▲4八玉 △2七角成 ▲5七玉 △4五馬 ▲4六金

「3四銀打」で、羽生は森内の飛車を捕獲。そういえばこの将棋で羽生さんが森内さんの飛車を捕獲するのは2回目ですね。

ところが結局、羽生さんはこの飛車を取ることはできなかったのです。

森内少年、「3八銀」。 羽生が2三銀成と飛車を取れば、同歩でよい。

それでは負けだと判断した羽生少年は、玉の逃げ道をつくるために「4五銀」と桂馬を取ります。羽生敗勢ですが、あきらめてはいないでしょう。なにしろ将棋は逆転のゲームです。

△3五馬 ▲同金 △2六飛 ▲4六銀 △2九飛成 ▲5四歩 △5六銀

▲6八玉 △6七銀打 ▲7七玉 △5八銀不成▲5三歩成 △同金左 ▲7八角 △7九龍

羽生少年の「4六金」は177手目。

「3五馬 、同金 、2六飛」となって、森内のあの飛車が働いてきました。

▲9六角打 △6七銀引成▲8六玉 △7八龍 ▲5四桂 △同金 ▲同香 △7七龍

▲8五玉 △8六飛 ▲7五玉 △7六龍 まで204手で後手の勝ち

さすがにこれは、天才羽生少年も観念せざるを得ません。

投了図

投了図2三で捕獲されたかに見えた森内さんの飛車が暴れまわって、森内俊之少年の勝ち。

この負けは羽生善治少年も悔しかったでしょうね。将棋の負けはだいたいひどく悔しいものですが、この「4五角戦法」で負かされるのは特別なものがあります。「正しく応じると先手良し」なんていう状況がそもそも鬱陶しい。それで負けると、ああおれじゃあ“正しくできない”、つまり、“だめな人間”ということか、なんて感じたり。アマチュアで「4五角戦法」を仕掛けてくる人の心の中には、“アンタこの定跡勉強してるか?”と相手をためしているようなところがあるように、先手番の立場からは思ってしまうのです。

ところで、この「第2回東京都下小学生名人戦」の日付は1982年8月4日になっています。その翌日、8月5日から行われた王位戦第2局「中原誠‐内藤国雄戦」で、「横歩取り4五角戦法」が登場したのです!

中原誠‐内藤国雄 1982年 王位2

中原誠‐内藤国雄 1982年 王位2ついに「4五角戦法」がこの時タイトル戦に登場したのでした。内藤さんは図のように「8七銀」と指しています。結果は先手中原誠の勝ち。(七番勝負は内藤が4-2でタイトル奪取。)

さて明日は名人戦第5局。ここは兎に角、羽生善治に勝っていただきたい。できれば200手超の熱戦でお願いします。

開始日時:1982/08/04 第2回都下小学生名人戦

先手:羽生善治

後手:森内俊之

▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩

▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △8六歩

▲同 歩 △同 飛 ▲3四飛 △8八角成 ▲同 銀 △2八歩

▲同 銀 △4五角 ▲2四飛 △2三歩 ▲7七角 △8八飛成

▲同 角 △2四歩 ▲1一角成 △3三桂 ▲3六香 △同 角

▲同 歩 △5四香 ▲8五飛 △4五桂 ▲同 飛 △5七香成

▲5八歩 △6八銀 ▲同 金 △7九飛 ▲6九銀 △6八成香

▲同 玉 △8九飛成 ▲6六馬 △8六桂 ▲1六角 △7九金

▲5六香 △6九金 ▲5七玉 △4二銀 ▲8五飛 △5九金

▲同 金 △同 龍 ▲4九金 △4八銀 ▲同 金 △2九龍

▲3九銀打 △7八桂成 ▲3八角 △同 龍 ▲同 金 △6八角

▲4八玉 △6九成桂 ▲3七玉 △5九角成 ▲4八銀 △4九馬

▲2一飛 △3一金 ▲2四飛成 △5九成桂 ▲3五飛 △3二桂

▲2七龍 △5八成桂 ▲3九銀左 △5九馬 ▲4八桂 △6八馬

▲6五飛 △6二金 ▲8五飛 △8二歩 ▲8三歩 △同 歩

▲同飛成 △8二歩 ▲8八龍 △5七馬 ▲2三歩 △2一歩

▲2六龍 △4八成桂 ▲同 金 △6六馬 ▲同 歩 △4四桂

▲5八龍 △4五金 ▲2二歩成 △同 歩 ▲3四桂 △3六金

▲同 龍 △同 桂 ▲同 玉 △4四桂 ▲2七玉 △4五角

▲3八玉 △3四角 ▲5三香成 △同 銀 ▲5二歩 △同 金

▲5四歩 △同 銀 ▲同 龍 △5三香 ▲2四角 △6二玉

▲8四龍 △2六桂 ▲2九玉 △3八歩 ▲同 金 △同桂成

▲同 銀 △3七歩 ▲同銀右 △2五飛 ▲2六歩 △2四飛

▲5四歩 △同 香 ▲4六桂 △4五角 ▲5四桂 △同 角

▲同 龍 △5三歩 ▲5八龍 △3六歩 ▲2八銀 △3七金

▲3五銀 △2八金 ▲同 玉 △3七銀 ▲同 銀 △同歩成

▲同 玉 △4五桂 ▲3八玉 △3七歩 ▲2八玉 △3六角

▲3九桂 △2三飛 ▲5五香 △4二金上 ▲3四銀打 △3八銀

▲4五銀 △3九銀不成▲同 玉 △4五角 ▲4八玉 △2七角成

▲5七玉 △4五馬 ▲4六金 △3五馬 ▲同 金 △2六飛

▲4六銀 △2九飛成 ▲5四歩 △5六銀 ▲6八玉 △6七銀打

▲7七玉 △5八銀不成▲5三歩成 △同金左 ▲7八角 △7九龍

▲9六角打 △6七銀引成▲8六玉 △7八龍 ▲5四桂 △同 金

▲同 香 △7七龍 ▲8五玉 △8六飛 ▲7五玉 △7六龍

まで204手で後手の勝ち

さて、さらに調べて見ましたら、この二人の少年が指した将棋(後手森内俊之の指し方)と同じように進めたプロ棋士の実戦例があったんですね。すなわち、「3六香」と先手が打った後、「同角、同歩、5四香、8五飛」となって――

永作芳也‐飯野健二 1981年

永作芳也‐飯野健二 1981年この将棋があるいはこの戦型における「8五飛打」のプロ第1号局かもしれませんね。

そしてここから「4五桂、同飛、5七香成、5八歩、6八銀、同金、7九飛、6九銀、6八成香、同玉、8九飛成」と進んだ実戦例です。羽生・森内戦と同じ進行ですね。

この将棋は1981年のC2順位戦の対局「永作芳也‐飯野健二戦」ですが、今日紹介した羽生・森内の天才少年対決は1982年ですので、その1年前に行われた対局になります。おそらくはこの棋譜のことが将棋雑誌に書かれていて、それをこの両少年は知っていて指していたんですね。

そしてこの「永作‐飯野戦」の将棋は図のように先手が7八角と打ちました。 羽生少年は、自分で考えたのか、あるいは何かで知ったか、そのどちらか判りませんが、「永作‐飯野戦」のその手を修正して「6六馬」と指したわけです。

ここから、「8六竜、5七玉、4四桂、3七銀、7六竜、4八玉、2七金、6六香、6二銀、2一馬、8七歩、2三桂」と「永作‐飯野戦」は進みました。

以下、先手永作芳也四段の勝ちとなっています。

今知りましたが、行方尚史八段が王位戦の挑戦者になったんですね。これは楽しみです。