写真は、本所相生町にある本法寺。ここに将棋御三家伊藤家の墓があるらしい。(僕は前を歩いただけ。中に入って尋ねる勇気がこの時はでなかった。残念!!)

伊藤家といえば、伊藤宗看、伊藤看寿という詰将棋の神様ともよばれる人々の家。そのお墓です。本所にあるんですね。ですから伊藤家もこのあたりに存在しました。

関根金次郎少年は11歳の時、関東平野の東宝珠花村(現在は野田市の一部)から出てきて、この伊藤家の門を叩いて、伊藤宗印十一世名人の門下生となりました。

関根もまた、本所に十年以上、住んでいたのです。

23歳で四段となりました。宗印の指示で西方への武者修行の旅に出ます。静岡では清水の次郎長にも会いました。

そうした旅の途中、大阪の坂田三吉と出会うのです。関根金次郎が25、6歳の時ということです。

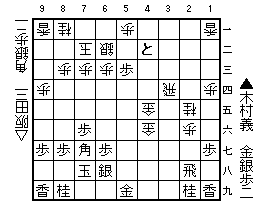

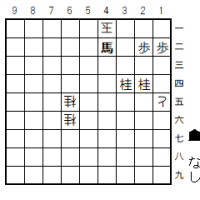

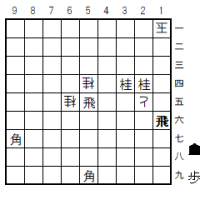

さて、前回の図面から。「あなたなら、ここでどう指す?」と問いましたが。

▲4六銀 △同金右 ▲3三歩成 △2四飛 ▲3二と △3四飛 ▲4二と

よく見ると、これはアマには相当難しそうな局面ですね。間違えそうな局面。いや、きっと間違える(笑)。

パッと見、僕なら▲3三銀か、▲2六銀が浮かびます。でも▲3三銀は素人っぽいし、▲2六銀で相手に攻めの手を渡すのが怖い。というわけで「他に良い手はないか」と探して、でも見つからず、結局「えい」と▲3三銀なのでしょうね。

▲3三銀と実際に指すと後、どうなるのでしょう? ▲3三銀に3一金なら2二歩、同金、同飛、3三歩成、これは先手有望。でもきっとこうなりませんね。▲3三銀に、1七桂成ですか。同香に、2七歩成、3二銀成、2五飛、これで後手ペース? でも1七桂成に同桂ならば? 3三金、同歩成、3七角…という感じ? これ以上はもう読めません。

僕の読みはそんな感じです。

正解は「4六銀」でした。

木村義雄は▲4六銀△同金右▲3三歩成と指しました。これは読みやすい手順ですが、しかし僕はあまり読みませんでした。これでいいのかなあと、心配になるような順でもあります。居飛車の気持ちとしては、後手振り飛車の飛車を捌かせたくないんですよね。

でも木村義雄八段はこれを選んだわけです。それはつまりその次の次まで、展開が読めていたからなのですね。

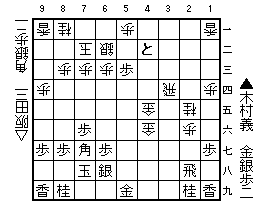

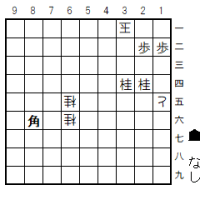

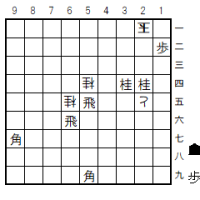

木村名人の手の続きを見てみましょう。

「△2四飛▲3二と△3四飛▲4二と」です。ほらね後手坂田の飛車を捌かせてしまったように見える。しかも手番は後手。どうも僕などには選びにくい手順でしたが。

このあたりからは木村さんはあまり時間を使っていません。

坂田翁は苦吟していますが。

△7四歩

△3四飛に▲4二ととしたところ。

ここで後手△3九飛成があります。これには▲3八金が木村の用意した手で、飛車交換は先手良し、という読みです。

対して、坂田「△7四歩」と指した。

大山解説 〔ここでは苦しくとも、3九飛成、3八金、5九竜、同銀、5六金入の形にして、つぎに、6七金、同玉と先手にきびしく迫る指し方をしたかった。このほうが、同じ負けるにしても将棋もきれいだし、形作りにもなっている。〕

大山康晴の感性はそうなのでしょう。でも、僕は本譜の順を大変美しいと思うのです。

坂田三吉の手は、△7四歩。玉のふところを広げた手です。でも、大山解説がこの手に否定的なのは、勝利の可能性が全くありそうにないからでしょう。

僕はこう感じました。坂田さんは「あんたの好きなように指しなさい」と、次の名人になるであろう木村義雄に、「形づくり」を委ねたのだと。勝負はもう着いた、あとはあんたの寄せの腕を見るよ、と。(ロマンを抱き過ぎですかね。)

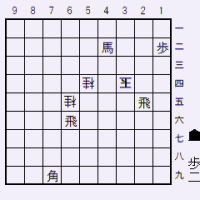

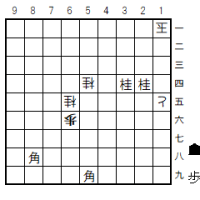

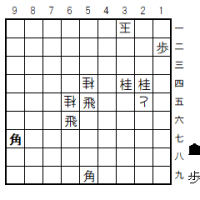

▲2六飛 △3九飛成 ▲6一銀

木村の答えは、▲2六飛。

それなら坂田は飛車を成れます。△3九飛成。

このタイミングで、いきなりの、▲6一銀!!

△6一同玉 ▲8二金 △7一銀 ▲4六飛 △8二銀 ▲4五飛

△7二玉 ▲5二と △7一銀打 ▲6二金

▲6一銀はハッとするような手です。が、わかってみれば「なるほど」とアマでもすぐ理解できる平易な手順です。△6一同玉 と取らせて▲8二金。

これは将棋の「初段をめざすための本」等に書いてあるような、「必至」の図ですね。

しかしその場合は持駒に金があと一枚あるはずですが、▲8二金としたときには持駒はもう歩以外にありません。どういうことか…と、よく見れば空中に「金が二枚」落ちています。あれを取ろうというのです。ねらいは4六飛の金入手。後手が単にそれを防げば、▲2五飛で、次の飛車成りがきびしいので寄り。

というわけで坂田は、△7一銀から8二の木村の金を消しにかかる。その間に、木村、4六飛~4五飛で二枚の金をさらってしまう。木村はこの寄せを描いていたのです。たぶんずっと前から。わかりやすい手順を、一本の線にきれいに自然にまとめる、職人芸だなあと僕は感じるのです。

あまりに必然の順なので坂田も怪しい力を出しようがない感じです。

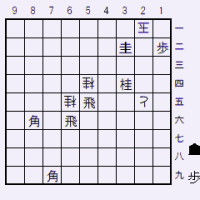

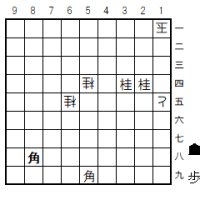

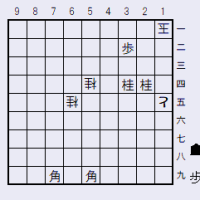

△7三玉 ▲2五飛 △5六金 ▲6六金

木村の飛車は次に桂馬を手にします。これは次に▲8五桂△8四玉▲6六角の王手飛車の狙い。それを防ぎつつ攻め味をつくる坂田の△5六金。それも読み筋と、▲6六金。

ここで坂田が△4七角などとしても、▲8五桂△8四玉▲7一金で後手玉は必至。

△8四歩 ▲5六金 △4七角 ▲6五飛 △6二銀 ▲同と

△5四銀 ▲7二金 △8三玉 ▲5五角 まで95手で先手の勝ち

そこで△8四歩と坂田。次の△4七角には△6九銀からの攻めの狙いがあります。

木村は▲6五飛、そして最後はふわっと▲5五角で仕上げ。

坂田三吉翁、投了。

投了図

投了図

なんというか、ありふれた日用品を、想像以上のなめらかな肌触りに仕上げてくれる職人、そんなイメージを、僕は本局の棋譜から、木村名人に抱いたのです。

この当時、「序盤の金子、中盤の木村、寄せの花田」と言われたといいます。木村義雄の将棋は、序盤―中盤―終盤と流れるようにつながっている印象を受けます。「中盤」というより、最初から最後までゆるみがない。相撲でいえば、立ち合いでさっと廻しをつかみ、軽やかに投げ飛ばすような。あまりに簡単に鮮やかに相手を投げ飛ばすので、「勝負」としては面白みがないとさえ感じさせる。

坂田三吉の好物の「長い長い中盤」とは逆の、「シンプルで短い無駄のない中盤」ですね、木村名人の将棋は。

そういえば、升田幸三は坂田三吉翁から「あんたの将棋はおおきな将棋や」と誉められ、一方で「木村の将棋は小さい将棋や」と言ってたと自伝で語っていますね。本当に坂田さんがそう言ったかどうかは怪しいですが。

ただ、僕はこの南禅寺の棋譜を見て、木村将棋の「強さ」と「美しさ」をたしかに感じたのでした。序盤から坂田の新手「9四歩」に全力でぶつかろうとダッシュする力強さ、そして確かな読みに裏付けされたシンプルな寄せ。

あの、寄せの、飛車の2六→4六→4五→2五→6五という優雅な舞い。

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)の中で羽生善治が、「実際あの将棋は端歩で出遅れたのが響いてるってところがありますから。」と言っています。 坂田が△2四歩と仕掛けたとき、後手の陣形が9四歩の代わりに7二玉となっていたら、その後の景色も変わっていたということでしょうか。

個人的に思うのは、坂田さんが1四歩(42手目)と待った手で、もっと有効な手はなかったのだろうかと考えるのですが。4三金上とか。でも1四歩は坂田三吉らしい怪しさを含んだ手なのかもしれません。ただ、木村にはまるで通用しなかった。

まあ、一言でこの対局を言い表すなら、木村義雄は完璧に強かった、となるでしょう。坂田に「得意の自陣角」を出すような隙を与えませんでした。

この対局は1937年2月でしたが、木村義雄は、この年の12月、花田長太郎との対決を制し、翌年の2月21日の紀元節に名人就位式が執り行われ、正式に名人襲位となりました。

「坂田は、“大阪名人”をしっかり返上するためにカムバックし、木村、花田と闘った」というのが、『9四歩の謎』の結論のようです。いい話です。関根が名人返上したなら、自分も返上すると。その翁の思いを、関根の弟子の木村義雄がきっちり受け止めたと。「連盟を脱会してでも坂田さんとの対局は受ける」と周囲の反対を押し切って、それほどの強い気持ちで指したかった対局だったのです。

関根金次郎も坂田三吉も大東亜戦争が終わるまで生きました。関根は、晩年を故郷の東宝珠花村で過ごしました。

坂田三吉は「南禅寺の決戦」の後も2年間将棋を指し、そして引退。終戦時の玉音放送を聞き、その内容を友人に説明してもらうとこう言ったそうです。「天皇陛下、気の毒でんな。うちの息子(長男)もまだ帰って来まへんにや。」

面白いことに、坂田の長男の名前は、木村新名人と同じ「義雄」という名前なのでした。

関根が死んだ4か月後、坂田もそれを追いました。どこまでも関根を追いかける坂田でした。

「鯨の肉にあたったんです。祖父はお肉に目がなかったですからね。十日ほど寝込んで亡くなりました。」(坂田の孫吉田陽子の話)

伊藤家といえば、伊藤宗看、伊藤看寿という詰将棋の神様ともよばれる人々の家。そのお墓です。本所にあるんですね。ですから伊藤家もこのあたりに存在しました。

関根金次郎少年は11歳の時、関東平野の東宝珠花村(現在は野田市の一部)から出てきて、この伊藤家の門を叩いて、伊藤宗印十一世名人の門下生となりました。

関根もまた、本所に十年以上、住んでいたのです。

23歳で四段となりました。宗印の指示で西方への武者修行の旅に出ます。静岡では清水の次郎長にも会いました。

そうした旅の途中、大阪の坂田三吉と出会うのです。関根金次郎が25、6歳の時ということです。

さて、前回の図面から。「あなたなら、ここでどう指す?」と問いましたが。

▲4六銀 △同金右 ▲3三歩成 △2四飛 ▲3二と △3四飛 ▲4二と

よく見ると、これはアマには相当難しそうな局面ですね。間違えそうな局面。いや、きっと間違える(笑)。

パッと見、僕なら▲3三銀か、▲2六銀が浮かびます。でも▲3三銀は素人っぽいし、▲2六銀で相手に攻めの手を渡すのが怖い。というわけで「他に良い手はないか」と探して、でも見つからず、結局「えい」と▲3三銀なのでしょうね。

▲3三銀と実際に指すと後、どうなるのでしょう? ▲3三銀に3一金なら2二歩、同金、同飛、3三歩成、これは先手有望。でもきっとこうなりませんね。▲3三銀に、1七桂成ですか。同香に、2七歩成、3二銀成、2五飛、これで後手ペース? でも1七桂成に同桂ならば? 3三金、同歩成、3七角…という感じ? これ以上はもう読めません。

僕の読みはそんな感じです。

正解は「4六銀」でした。

木村義雄は▲4六銀△同金右▲3三歩成と指しました。これは読みやすい手順ですが、しかし僕はあまり読みませんでした。これでいいのかなあと、心配になるような順でもあります。居飛車の気持ちとしては、後手振り飛車の飛車を捌かせたくないんですよね。

でも木村義雄八段はこれを選んだわけです。それはつまりその次の次まで、展開が読めていたからなのですね。

木村名人の手の続きを見てみましょう。

「△2四飛▲3二と△3四飛▲4二と」です。ほらね後手坂田の飛車を捌かせてしまったように見える。しかも手番は後手。どうも僕などには選びにくい手順でしたが。

このあたりからは木村さんはあまり時間を使っていません。

坂田翁は苦吟していますが。

△7四歩

△3四飛に▲4二ととしたところ。

ここで後手△3九飛成があります。これには▲3八金が木村の用意した手で、飛車交換は先手良し、という読みです。

対して、坂田「△7四歩」と指した。

大山解説 〔ここでは苦しくとも、3九飛成、3八金、5九竜、同銀、5六金入の形にして、つぎに、6七金、同玉と先手にきびしく迫る指し方をしたかった。このほうが、同じ負けるにしても将棋もきれいだし、形作りにもなっている。〕

大山康晴の感性はそうなのでしょう。でも、僕は本譜の順を大変美しいと思うのです。

坂田三吉の手は、△7四歩。玉のふところを広げた手です。でも、大山解説がこの手に否定的なのは、勝利の可能性が全くありそうにないからでしょう。

僕はこう感じました。坂田さんは「あんたの好きなように指しなさい」と、次の名人になるであろう木村義雄に、「形づくり」を委ねたのだと。勝負はもう着いた、あとはあんたの寄せの腕を見るよ、と。(ロマンを抱き過ぎですかね。)

▲2六飛 △3九飛成 ▲6一銀

木村の答えは、▲2六飛。

それなら坂田は飛車を成れます。△3九飛成。

このタイミングで、いきなりの、▲6一銀!!

△6一同玉 ▲8二金 △7一銀 ▲4六飛 △8二銀 ▲4五飛

△7二玉 ▲5二と △7一銀打 ▲6二金

▲6一銀はハッとするような手です。が、わかってみれば「なるほど」とアマでもすぐ理解できる平易な手順です。△6一同玉 と取らせて▲8二金。

これは将棋の「初段をめざすための本」等に書いてあるような、「必至」の図ですね。

しかしその場合は持駒に金があと一枚あるはずですが、▲8二金としたときには持駒はもう歩以外にありません。どういうことか…と、よく見れば空中に「金が二枚」落ちています。あれを取ろうというのです。ねらいは4六飛の金入手。後手が単にそれを防げば、▲2五飛で、次の飛車成りがきびしいので寄り。

というわけで坂田は、△7一銀から8二の木村の金を消しにかかる。その間に、木村、4六飛~4五飛で二枚の金をさらってしまう。木村はこの寄せを描いていたのです。たぶんずっと前から。わかりやすい手順を、一本の線にきれいに自然にまとめる、職人芸だなあと僕は感じるのです。

あまりに必然の順なので坂田も怪しい力を出しようがない感じです。

△7三玉 ▲2五飛 △5六金 ▲6六金

木村の飛車は次に桂馬を手にします。これは次に▲8五桂△8四玉▲6六角の王手飛車の狙い。それを防ぎつつ攻め味をつくる坂田の△5六金。それも読み筋と、▲6六金。

ここで坂田が△4七角などとしても、▲8五桂△8四玉▲7一金で後手玉は必至。

△8四歩 ▲5六金 △4七角 ▲6五飛 △6二銀 ▲同と

△5四銀 ▲7二金 △8三玉 ▲5五角 まで95手で先手の勝ち

そこで△8四歩と坂田。次の△4七角には△6九銀からの攻めの狙いがあります。

木村は▲6五飛、そして最後はふわっと▲5五角で仕上げ。

坂田三吉翁、投了。

投了図

投了図なんというか、ありふれた日用品を、想像以上のなめらかな肌触りに仕上げてくれる職人、そんなイメージを、僕は本局の棋譜から、木村名人に抱いたのです。

この当時、「序盤の金子、中盤の木村、寄せの花田」と言われたといいます。木村義雄の将棋は、序盤―中盤―終盤と流れるようにつながっている印象を受けます。「中盤」というより、最初から最後までゆるみがない。相撲でいえば、立ち合いでさっと廻しをつかみ、軽やかに投げ飛ばすような。あまりに簡単に鮮やかに相手を投げ飛ばすので、「勝負」としては面白みがないとさえ感じさせる。

坂田三吉の好物の「長い長い中盤」とは逆の、「シンプルで短い無駄のない中盤」ですね、木村名人の将棋は。

そういえば、升田幸三は坂田三吉翁から「あんたの将棋はおおきな将棋や」と誉められ、一方で「木村の将棋は小さい将棋や」と言ってたと自伝で語っていますね。本当に坂田さんがそう言ったかどうかは怪しいですが。

ただ、僕はこの南禅寺の棋譜を見て、木村将棋の「強さ」と「美しさ」をたしかに感じたのでした。序盤から坂田の新手「9四歩」に全力でぶつかろうとダッシュする力強さ、そして確かな読みに裏付けされたシンプルな寄せ。

あの、寄せの、飛車の2六→4六→4五→2五→6五という優雅な舞い。

『9四歩の謎』(岡本嗣郎著)の中で羽生善治が、「実際あの将棋は端歩で出遅れたのが響いてるってところがありますから。」と言っています。 坂田が△2四歩と仕掛けたとき、後手の陣形が9四歩の代わりに7二玉となっていたら、その後の景色も変わっていたということでしょうか。

個人的に思うのは、坂田さんが1四歩(42手目)と待った手で、もっと有効な手はなかったのだろうかと考えるのですが。4三金上とか。でも1四歩は坂田三吉らしい怪しさを含んだ手なのかもしれません。ただ、木村にはまるで通用しなかった。

まあ、一言でこの対局を言い表すなら、木村義雄は完璧に強かった、となるでしょう。坂田に「得意の自陣角」を出すような隙を与えませんでした。

この対局は1937年2月でしたが、木村義雄は、この年の12月、花田長太郎との対決を制し、翌年の2月21日の紀元節に名人就位式が執り行われ、正式に名人襲位となりました。

「坂田は、“大阪名人”をしっかり返上するためにカムバックし、木村、花田と闘った」というのが、『9四歩の謎』の結論のようです。いい話です。関根が名人返上したなら、自分も返上すると。その翁の思いを、関根の弟子の木村義雄がきっちり受け止めたと。「連盟を脱会してでも坂田さんとの対局は受ける」と周囲の反対を押し切って、それほどの強い気持ちで指したかった対局だったのです。

関根金次郎も坂田三吉も大東亜戦争が終わるまで生きました。関根は、晩年を故郷の東宝珠花村で過ごしました。

坂田三吉は「南禅寺の決戦」の後も2年間将棋を指し、そして引退。終戦時の玉音放送を聞き、その内容を友人に説明してもらうとこう言ったそうです。「天皇陛下、気の毒でんな。うちの息子(長男)もまだ帰って来まへんにや。」

面白いことに、坂田の長男の名前は、木村新名人と同じ「義雄」という名前なのでした。

関根が死んだ4か月後、坂田もそれを追いました。どこまでも関根を追いかける坂田でした。

「鯨の肉にあたったんです。祖父はお肉に目がなかったですからね。十日ほど寝込んで亡くなりました。」(坂田の孫吉田陽子の話)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます