昨年から「横歩取り」を勉強しようと思って調べていたら、“8二飛”とする戦い方があることを知りました。それでためしに、使ってみました。

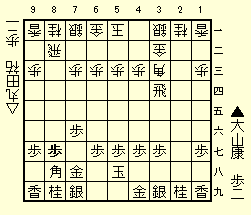

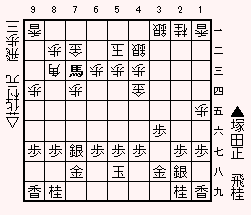

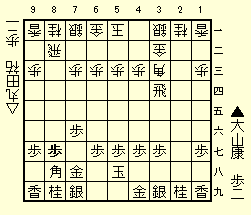

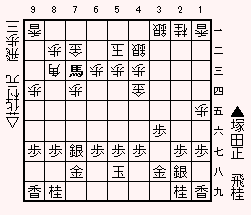

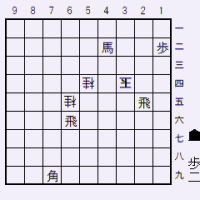

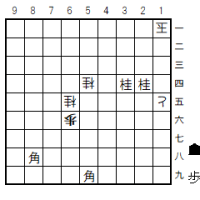

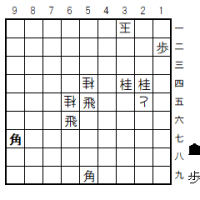

上の図は、「わたし」の実戦。後手番が「わたし」。

初手より、7六歩、3四歩、2六歩、8四歩、2五歩、8五歩、7八金、3二金、2四歩、同歩、同飛、8六歩、同歩、同飛、3四飛、と‘よこふ’を先手が取った時に“8二飛”とする。そういう戦法です。

(この手では、一番多いのが「3三角」(内藤流空中戦法)、他には、下平幸男さんが最初に指した「3三桂」戦法、それから、「8八角成、同銀、7六飛」の「相横歩取り戦法」などがあります。)

で、先手「あいて」(仮)氏はどう指したか。

「9六歩」と指しました。

この将棋はネットの将棋倶楽部24の早指(持ち時間1分、あとは一手30秒)なので、この時はこの「9六歩」の意味を考えることもなく、後手番の僕は次の手を指したのですが、今考えると、「9六歩」は、次に7七桂の「ひねり飛車」をねらった手ですね。(9六歩とせずに7七桂なら8七歩で先手の角が死んでしまいます。)

僕は、「8八角成、同銀」に、「3三金」と指しました。

「3三金」は、先手「3六飛」に、「2二飛」が狙いです。

以下、「2八歩、2七歩、3八金、2八歩成、同銀、2六歩」。

「2六歩」では、2七歩もあるかもしれません。2七同銀なら、2八歩、同金、3九角。3九銀には2八角と打ち込むのです。

「2六歩」は、次に露骨な「2七角」がねらい。さあ、先手はどうするか。

「2三歩、同飛、4五角」と進みました。

ここから「3四歩、6三角成、6二銀、8一馬、2七角、2四歩、同飛、2七銀、同歩成」が実戦の進行です。

僕はこの対局時、この“横歩取り8二飛戦法”を特に研究して指したわけでもなく、知識としては「8二飛という指し方がある」ということくらいであとは白紙の状態でした。なので、先手の「6三角成」にどう対応するのがよいのか、この時初めて考えたわけで、どう指すか迷いました。7二銀や7二角は、5三馬が3一の銀取りになっているのが気に入らない。そこで「6二銀」と指しました。

先手の「8一馬」に、「2七角」と打つ。

「2七角」に、3九金は、3五歩(同飛なら、8一角成で角が取れる)があります。対局中はそれで後手がいいかと思っていたのですが、今見ると、2七角、3九金、3五歩、2七銀で、同歩成なら3五飛、3六歩なら同銀で、この変化は後手むしろ自信なし。

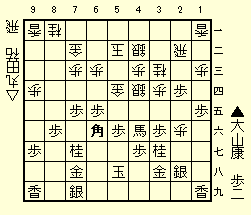

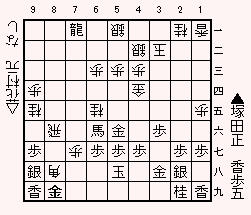

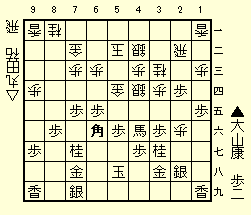

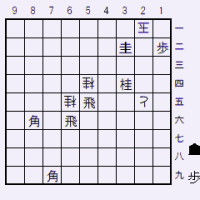

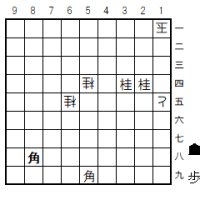

最終図

最終図

ここで先手の「あいて」(仮)氏、時間切れとなり、終局。

後手の「わたし」の勝ちとなりました。

相手の考慮中に、「先手が2五歩、同飛、1六角なら、8五飛が8一馬取りになっているから良し、2五歩、同飛、2六歩には、8五飛と2六同ととどちらが良いか迷うな…」というようなことを考えていました。

先手が時間切れになったのだから、後手の「作戦成功」――ということかなとその時は思ったのでしたが…。

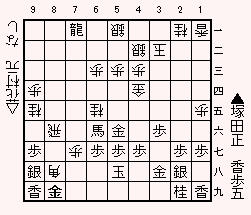

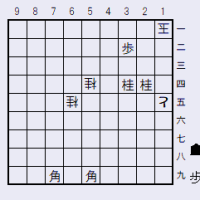

もしこの最終図から、「2五歩、同飛、1六角、8五飛」(参考図a1)と読み通りになったとしまして――

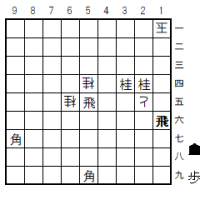

参考図a1

参考図a1

この先を考えてみますと、「2七角、8一飛、2六飛、2五歩、同飛、2四歩、8一角成、2五歩」。

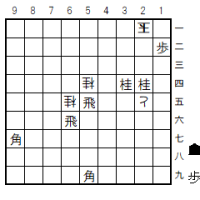

参考図a2

参考図a2

これは後手が銀桂交換の駒得ですが、先手は手番を握っていて、馬をつくっています。これは優劣不明。

途中、8一角成のところで、飛車を取らずに、5五飛というような手もあり、その選択権を持っている先手のほうが有望な気もします。

やっぱり「実際に指してみる」というのは一番の勉強法ですね。それを後でもう一度見るというのも大事。なかなかできませんが。

この“横歩取り8二飛戦法”は、1950年代にプロ間で指されていた指し方でして、その実戦棋譜を見てみましょう。次の3つを用意しました。

(1)大山康晴‐丸田祐三 1956年

(2)塚田正夫‐花村元司 1952年

(3)松浦卓造‐高島一岐代 1956年

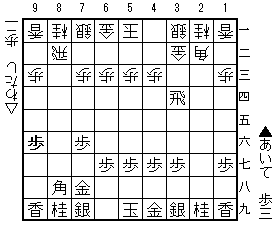

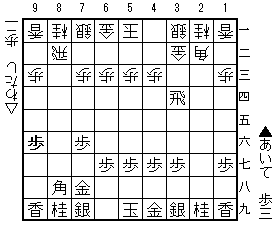

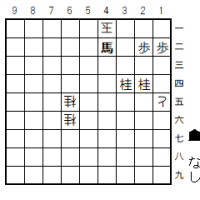

(1)大山康晴‐丸田祐三 1956年

この将棋は上の「わたし」の実戦と似た進行になります。

後手の丸田祐三、“8二飛”と飛車を引く。

ここで上の将棋では「9六歩」でしたが、この将棋の先手の大山康晴は違う手を指しています。

大山さんは「5八玉、3三角、8七歩」と指しました。

ここから8八角成、同銀、3三金以下――あとは「わたし」の実戦と同じに進んでいます。

同じですね。

3四歩、6三角成、7二角。

7二角と丸田さんは指しました。

5三馬、3六角、同歩、4二銀、6四馬、6二銀、7九銀。

飛車角交換ですが、先手は馬をつくって「歩得」。 先手優勢に見えます。

図の7九銀は後手の飛車打ちにあらかじめ備えた手。

先手大山は6六角と打ちました。相手の飛車を間接的ににらんでいます。

後手は歩切れで、大山さんが悠々角を打ったのですから、僕はこれで先手大山の押切り勝ちになると思ったのですが…。

ここから、4五銀、同桂、同金。後手の丸田、勝負に出る。

大山、5七馬。以下、5四桂、5五角、同金、同歩、4五桂。

4八馬、5六飛、6七玉、3六飛、3七歩、6六飛、同馬、4九角。

5六玉、6六桂、4八金、7八桂成、同銀、7六角成、6七金、5九角、5八金、7七角成、5四飛、5三桂。

投了図

投了図

まで丸田祐三の勝ち。

一気に後手丸田が攻め倒してしまいました。 「疾風の寄せ」でしたね!

馬をつくったところでは先手良しと思うのですが。

それと、こういう分かれになるのなら、後手の「8二飛」に対しては、大山さんの指した「8七歩」よりも、僕の実戦で「あいて」氏の指した「9六歩」のほうがよりgoodな手に思えます。「一歩」を多く手持ちにできますから。

なるほど、「9六歩」、いい手っぽいですね。

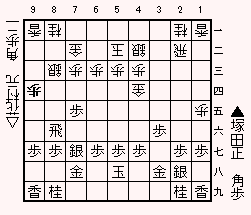

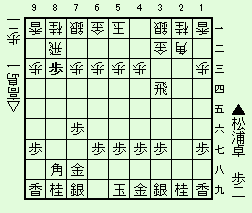

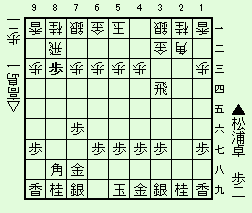

(2)塚田正夫‐花村元司 1952年

では次の棋譜。塚田正夫‐花村元司戦。後手の花村さんが“8二飛戦法”です。

この将棋も、大山‐丸田戦と同じように、先手が「8七歩」とした将棋です。こちらのほうが古い棋譜です。

ここで花村は、7二金。(前局では2七歩でした。)

そしてこうなりました。

ここで先手の塚田は激しい攻めに出る。

なんと、8三飛成!

同金に、5六角、8二金、2三銀。 これで後手の飛車を捕獲。

同飛、同角成、3一銀。

後日注: 観戦記によれば、塚田さんも花村さんも8三飛成の攻めに気づいていなかった。花村が9四歩と指した後に、塚田が気づいた。

とりあえず花村は、先手の攻めを止めた。馬はつくらせたが、後手は駒損はしていない。

この将棋はA級順位戦での対局。1944年に「五段」を特別に認められプロ入りした花村元司はこの年(1952年)にA級八段となりました。塚田38歳、花村34歳の対戦。

塚田、今度は左から攻める。7三馬(桂馬を取った)と馬を切ります。

同金、7一飛に、花村は6二玉。 9一飛成に、6一飛。

8二竜、7二金、9三竜、8二角。

塚田、飛車を逃げずに、8五桂。

9三角、同桂成、8四歩、8六歩、5一飛、8五歩。

8六歩~8五歩と歩を伸ばします。僕なども、こういう手が1秒で見えるようになると良いのですが。

後手花村も必死で攻め味をつくろうとしますが、先手塚田もそれを許しません。

どちらも、「さすが、粘り強い!」という感じ。

この年、塚田正夫は大山康晴を3―2で破って「九段位」のタイトルを獲得しています。(「九段位」は現在の竜王位の前身。)その後4期「九段位」を保持し「永世九段」となる。

8八角に、8九金。 塚田は花村の攻めを切らせば勝ち。

図から、7八歩成、8八金、同と、2六香。 後手には受ける「歩」がない。

5七桂成、同金、2四歩、同香、3三金、7七馬。

投了図

投了図

ここで花村、投了。 塚田正夫の勝利。

このように、引き飛車にして、飛車を振って使うのが“横歩取り8二飛戦法”。

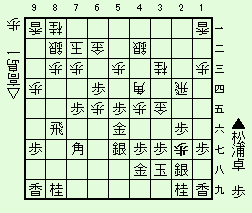

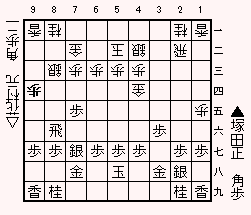

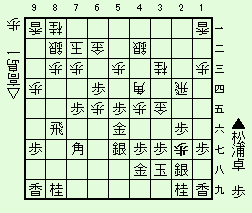

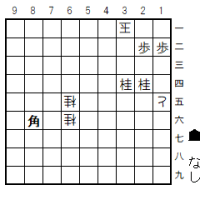

(3)松浦卓造‐高島一岐代 1956年

3つ目に紹介するプロ実戦譜。先手の松浦卓造、ここで「8三歩」と指した。

実は、プロの実戦ではこの「8三歩」が最も多い。

「8三歩」を同飛と取るわけにはいきません。取ると、2二角成、同銀、3二飛成で後手崩壊です。これを取れないのは後手悔しいような気がしますが、それは承知の上での“8二飛戦法”なので、本当はちっとも悔しい気持ちはないのです。

後手の高島一岐代(たかしまかずきよ、1916-1986 大阪府出身 藤内金吾門下)は、「5二飛」。

先手松浦卓造(まつうらたくぞう、1915―1977 広島県出身 神田辰之助門下)は玉を右に囲った。

後手はさらに飛車を2筋に持って行き、「相振り飛車」になった。通常の「相振り飛車」と同じに見えるが、実は決定的に違うことがある。序盤に先手が「3四飛」から‘横歩’を取ったので、先手が「一歩得」になっているということ。

その「歩得」を生かして、先手が攻めた。6四歩、同歩、6五歩、同歩、6四歩。これは俗に“ウサギの耳を掴む”という攻めだ。これを“ウサギの耳”というのは、いったいいつから言い出したのだろう? 江戸時代からか、昭和からなのか。

後手に歩を渡したので、その歩を使って、今度は後手が2筋から攻める。

投了図

投了図

先手松浦の勝ち。

この将棋のように、先手が「歩得」を生かして先に攻める展開になるならば、後手のこの戦法は失敗です。

まだほかにも“横歩取り8二飛戦法”のプロの実戦棋譜はあるので、次回にそれを紹介します。

「横歩取り佐瀬流8二飛戦法」の本ブログ内の記事

『“横歩取り8二飛戦法”を指してみた』

『創始者はだれなのか “8二飛戦法”』

『“それ”は、戦争中に佐瀬勇次が発見した』

『1955年 プロレスごっこ、将棋、李承晩ライン』

『“佐瀬流”vs郷田新手2四飛』

上の図は、「わたし」の実戦。後手番が「わたし」。

初手より、7六歩、3四歩、2六歩、8四歩、2五歩、8五歩、7八金、3二金、2四歩、同歩、同飛、8六歩、同歩、同飛、3四飛、と‘よこふ’を先手が取った時に“8二飛”とする。そういう戦法です。

(この手では、一番多いのが「3三角」(内藤流空中戦法)、他には、下平幸男さんが最初に指した「3三桂」戦法、それから、「8八角成、同銀、7六飛」の「相横歩取り戦法」などがあります。)

で、先手「あいて」(仮)氏はどう指したか。

「9六歩」と指しました。

この将棋はネットの将棋倶楽部24の早指(持ち時間1分、あとは一手30秒)なので、この時はこの「9六歩」の意味を考えることもなく、後手番の僕は次の手を指したのですが、今考えると、「9六歩」は、次に7七桂の「ひねり飛車」をねらった手ですね。(9六歩とせずに7七桂なら8七歩で先手の角が死んでしまいます。)

僕は、「8八角成、同銀」に、「3三金」と指しました。

「3三金」は、先手「3六飛」に、「2二飛」が狙いです。

以下、「2八歩、2七歩、3八金、2八歩成、同銀、2六歩」。

「2六歩」では、2七歩もあるかもしれません。2七同銀なら、2八歩、同金、3九角。3九銀には2八角と打ち込むのです。

「2六歩」は、次に露骨な「2七角」がねらい。さあ、先手はどうするか。

「2三歩、同飛、4五角」と進みました。

ここから「3四歩、6三角成、6二銀、8一馬、2七角、2四歩、同飛、2七銀、同歩成」が実戦の進行です。

僕はこの対局時、この“横歩取り8二飛戦法”を特に研究して指したわけでもなく、知識としては「8二飛という指し方がある」ということくらいであとは白紙の状態でした。なので、先手の「6三角成」にどう対応するのがよいのか、この時初めて考えたわけで、どう指すか迷いました。7二銀や7二角は、5三馬が3一の銀取りになっているのが気に入らない。そこで「6二銀」と指しました。

先手の「8一馬」に、「2七角」と打つ。

「2七角」に、3九金は、3五歩(同飛なら、8一角成で角が取れる)があります。対局中はそれで後手がいいかと思っていたのですが、今見ると、2七角、3九金、3五歩、2七銀で、同歩成なら3五飛、3六歩なら同銀で、この変化は後手むしろ自信なし。

最終図

最終図ここで先手の「あいて」(仮)氏、時間切れとなり、終局。

後手の「わたし」の勝ちとなりました。

相手の考慮中に、「先手が2五歩、同飛、1六角なら、8五飛が8一馬取りになっているから良し、2五歩、同飛、2六歩には、8五飛と2六同ととどちらが良いか迷うな…」というようなことを考えていました。

先手が時間切れになったのだから、後手の「作戦成功」――ということかなとその時は思ったのでしたが…。

もしこの最終図から、「2五歩、同飛、1六角、8五飛」(参考図a1)と読み通りになったとしまして――

参考図a1

参考図a1この先を考えてみますと、「2七角、8一飛、2六飛、2五歩、同飛、2四歩、8一角成、2五歩」。

参考図a2

参考図a2これは後手が銀桂交換の駒得ですが、先手は手番を握っていて、馬をつくっています。これは優劣不明。

途中、8一角成のところで、飛車を取らずに、5五飛というような手もあり、その選択権を持っている先手のほうが有望な気もします。

やっぱり「実際に指してみる」というのは一番の勉強法ですね。それを後でもう一度見るというのも大事。なかなかできませんが。

この“横歩取り8二飛戦法”は、1950年代にプロ間で指されていた指し方でして、その実戦棋譜を見てみましょう。次の3つを用意しました。

(1)大山康晴‐丸田祐三 1956年

(2)塚田正夫‐花村元司 1952年

(3)松浦卓造‐高島一岐代 1956年

(1)大山康晴‐丸田祐三 1956年

この将棋は上の「わたし」の実戦と似た進行になります。

後手の丸田祐三、“8二飛”と飛車を引く。

ここで上の将棋では「9六歩」でしたが、この将棋の先手の大山康晴は違う手を指しています。

大山さんは「5八玉、3三角、8七歩」と指しました。

ここから8八角成、同銀、3三金以下――あとは「わたし」の実戦と同じに進んでいます。

同じですね。

3四歩、6三角成、7二角。

7二角と丸田さんは指しました。

5三馬、3六角、同歩、4二銀、6四馬、6二銀、7九銀。

飛車角交換ですが、先手は馬をつくって「歩得」。 先手優勢に見えます。

図の7九銀は後手の飛車打ちにあらかじめ備えた手。

先手大山は6六角と打ちました。相手の飛車を間接的ににらんでいます。

後手は歩切れで、大山さんが悠々角を打ったのですから、僕はこれで先手大山の押切り勝ちになると思ったのですが…。

ここから、4五銀、同桂、同金。後手の丸田、勝負に出る。

大山、5七馬。以下、5四桂、5五角、同金、同歩、4五桂。

4八馬、5六飛、6七玉、3六飛、3七歩、6六飛、同馬、4九角。

5六玉、6六桂、4八金、7八桂成、同銀、7六角成、6七金、5九角、5八金、7七角成、5四飛、5三桂。

投了図

投了図まで丸田祐三の勝ち。

一気に後手丸田が攻め倒してしまいました。 「疾風の寄せ」でしたね!

馬をつくったところでは先手良しと思うのですが。

それと、こういう分かれになるのなら、後手の「8二飛」に対しては、大山さんの指した「8七歩」よりも、僕の実戦で「あいて」氏の指した「9六歩」のほうがよりgoodな手に思えます。「一歩」を多く手持ちにできますから。

なるほど、「9六歩」、いい手っぽいですね。

(2)塚田正夫‐花村元司 1952年

では次の棋譜。塚田正夫‐花村元司戦。後手の花村さんが“8二飛戦法”です。

この将棋も、大山‐丸田戦と同じように、先手が「8七歩」とした将棋です。こちらのほうが古い棋譜です。

ここで花村は、7二金。(前局では2七歩でした。)

そしてこうなりました。

ここで先手の塚田は激しい攻めに出る。

なんと、8三飛成!

同金に、5六角、8二金、2三銀。 これで後手の飛車を捕獲。

同飛、同角成、3一銀。

後日注: 観戦記によれば、塚田さんも花村さんも8三飛成の攻めに気づいていなかった。花村が9四歩と指した後に、塚田が気づいた。

とりあえず花村は、先手の攻めを止めた。馬はつくらせたが、後手は駒損はしていない。

この将棋はA級順位戦での対局。1944年に「五段」を特別に認められプロ入りした花村元司はこの年(1952年)にA級八段となりました。塚田38歳、花村34歳の対戦。

塚田、今度は左から攻める。7三馬(桂馬を取った)と馬を切ります。

同金、7一飛に、花村は6二玉。 9一飛成に、6一飛。

8二竜、7二金、9三竜、8二角。

塚田、飛車を逃げずに、8五桂。

9三角、同桂成、8四歩、8六歩、5一飛、8五歩。

8六歩~8五歩と歩を伸ばします。僕なども、こういう手が1秒で見えるようになると良いのですが。

後手花村も必死で攻め味をつくろうとしますが、先手塚田もそれを許しません。

どちらも、「さすが、粘り強い!」という感じ。

この年、塚田正夫は大山康晴を3―2で破って「九段位」のタイトルを獲得しています。(「九段位」は現在の竜王位の前身。)その後4期「九段位」を保持し「永世九段」となる。

8八角に、8九金。 塚田は花村の攻めを切らせば勝ち。

図から、7八歩成、8八金、同と、2六香。 後手には受ける「歩」がない。

5七桂成、同金、2四歩、同香、3三金、7七馬。

投了図

投了図ここで花村、投了。 塚田正夫の勝利。

このように、引き飛車にして、飛車を振って使うのが“横歩取り8二飛戦法”。

(3)松浦卓造‐高島一岐代 1956年

3つ目に紹介するプロ実戦譜。先手の松浦卓造、ここで「8三歩」と指した。

実は、プロの実戦ではこの「8三歩」が最も多い。

「8三歩」を同飛と取るわけにはいきません。取ると、2二角成、同銀、3二飛成で後手崩壊です。これを取れないのは後手悔しいような気がしますが、それは承知の上での“8二飛戦法”なので、本当はちっとも悔しい気持ちはないのです。

後手の高島一岐代(たかしまかずきよ、1916-1986 大阪府出身 藤内金吾門下)は、「5二飛」。

先手松浦卓造(まつうらたくぞう、1915―1977 広島県出身 神田辰之助門下)は玉を右に囲った。

後手はさらに飛車を2筋に持って行き、「相振り飛車」になった。通常の「相振り飛車」と同じに見えるが、実は決定的に違うことがある。序盤に先手が「3四飛」から‘横歩’を取ったので、先手が「一歩得」になっているということ。

その「歩得」を生かして、先手が攻めた。6四歩、同歩、6五歩、同歩、6四歩。これは俗に“ウサギの耳を掴む”という攻めだ。これを“ウサギの耳”というのは、いったいいつから言い出したのだろう? 江戸時代からか、昭和からなのか。

後手に歩を渡したので、その歩を使って、今度は後手が2筋から攻める。

投了図

投了図先手松浦の勝ち。

この将棋のように、先手が「歩得」を生かして先に攻める展開になるならば、後手のこの戦法は失敗です。

まだほかにも“横歩取り8二飛戦法”のプロの実戦棋譜はあるので、次回にそれを紹介します。

「横歩取り佐瀬流8二飛戦法」の本ブログ内の記事

『“横歩取り8二飛戦法”を指してみた』

『創始者はだれなのか “8二飛戦法”』

『“それ”は、戦争中に佐瀬勇次が発見した』

『1955年 プロレスごっこ、将棋、李承晩ライン』

『“佐瀬流”vs郷田新手2四飛』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます