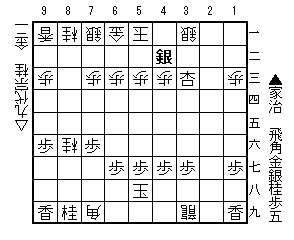

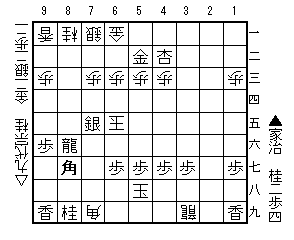

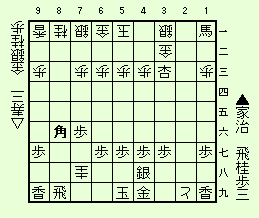

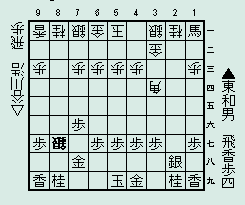

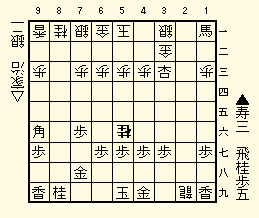

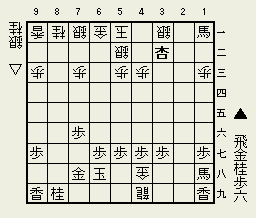

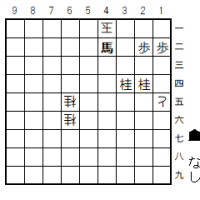

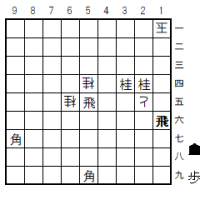

1782年先手徳川家治と後手九代大橋宗桂の将棋。「横歩取り」の将棋の終盤。この図は「後手勝ち」になっている。

さて、後手の手番で、「正解手」は何か?

[鬼道地獄祭]

「では次に」

「まだやるのか」

「まあ、これをご覧なさい。将棋指しなら眼福というものですよ」

平田屋は懐中から一枚の書付けを取り出して拡げる。

「さあ、どうぞ」

そういって一寿に渡し、自分は盤上の駒を取り片付けた。

「こ、これは…」

「いかがですかな」

「もしやこれは、し…将軍詰めとかいう図ではあるまいか」

「さすがご存じでしたな」

「なぜこのようなものがこの家に」

「差しあげた金子の大かたは、これをご覧いただいた上での口留め料とお思いください。この図がどこから出て来たか、御将棋方の伊藤さまなら、判らぬ筈はないでしょう」

「えらいものを見せられた」

「他言無用」

「当たり前だ。誰が喋るものか。私もまだ生きていたい」

「では駒を」

「え…」

(半村良『妖星伝(四 )黄道の巻』より)

初手より ▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩

▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同歩 ▲同飛 △8六歩 ▲同歩 △同飛

第一図

第一図

▲3四飛 △8八角成 ▲同銀 △4五角

ここで先手徳川家治3四飛。“横歩取り”だ。

1961年、伊藤家三代目の宗看が死んで、次に名人になる予定だったその弟の看寿がその一年前に先に亡くなっていたので、「名人の空位」が続いた。将棋御三家にとっては危険な状態だったが、幸運なことは、将棋大好きな徳川家治が「将軍」という権力の座にいたことだった。

「名人位の空位」は約30年続くのだが、この間に、将棋の戦術は著しく進歩した。特に進歩したのが、「相掛かり」である。元々江戸期の主流は「振り飛車」であったので、「相居飛車」はなかなか進歩しなかったのだが、この1760年頃から著しい飛躍を遂げる。今で言う「中原囲い」が生まれたのもこの頃だったし、「横歩取り」が研究され始めたのもこの頃からである。

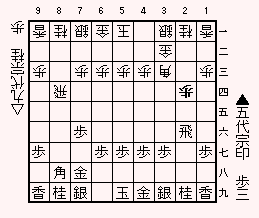

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年

これは1778年の御城将棋で、これが「横歩取り3三角戦法」の誕生局である。記録上はこの将棋が最も古い「横歩取り3三角戦法」であり、それを指したのが後手番の九代大橋宗桂(幼名は印寿)である。

九代大橋宗桂の「九代」というのは、大橋本家の「九代目当主」という意味で、そこで由緒ある名前「宗桂」を襲名したのである。

30年近い「名人位の空位」の後、46歳で1789年に「八世名人」となったのが、この九代大橋宗桂である。もちろん将棋は強かった。

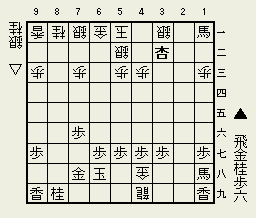

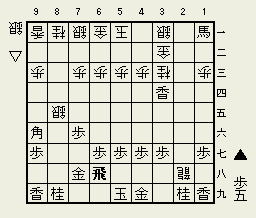

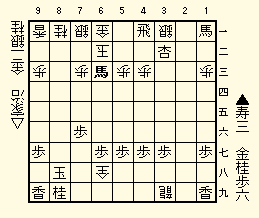

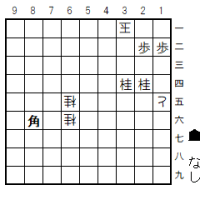

第二図

第二図

▲7七角 △8八飛成 ▲同角 △3四角 ▲1一角成 △2八歩

徳川家治は1737年生まれで、父は徳川家第九代将軍家継、祖父は徳川家第八代将軍吉宗である。

家治が第十代将軍になったのは、1760年である。家治は一般に文武両道にすぐれ、聡明な人であったとされている。政治的にも将軍になった当初は熱心であったが、しだいに政治のことは関心を持たなくなり、田沼意次に任せていた。そうして家治は将棋などの趣味に没頭した。1779年に、跡取りとして期待していた息子の急死という不幸もあった。

図は、後手九代宗桂の「4五角戦法」である。

しかし今なら、4五角を打つ前に「2八歩、同銀」を入れるのが定跡になっている。

そしてここでは、先手は「2四飛」とするのが現代では定跡で、たいていそう指される。

ただし、「2八歩、同銀」や、この図での「2四飛」も、江戸時代1800年頃にはすでに研究されていた。

徳川家治はこの「横歩取り4五角戦法」を何局か指している。というか、歴史上、最初にこの手「4五角」を指したのは徳川家治ということに、少なくとも記録上はなる。

将棋が好きだった、というのは間違いない。

さて、現代定跡の「2四飛」を指さず、ここで「7七角」と家治は指した。

これ、実際のところはどうなのであろうか。

また、「2四飛」、「7七角」以外では、ここで「8七歩」と歩を打つ手もあって、

村越為吉-花田長太郎 1920年

村越為吉-花田長太郎 1920年

そう指したのが、1920年(大正9年)「村越-花田戦」である。花田長太郎は当時は別に流行していたわけでもなかったこの「横歩4五角」を研究していたのである。花田はこの時23歳、そして公式戦22連勝という華々しい活躍をしていたところ。

8七歩以下は、7六飛、7七銀、3四角、7六銀、8八歩と進む。(途中、3四飛に代えて7七飛成は3二飛成で先手良し)

8八歩が花田長太郎の研究手。以下、7七桂、8九歩成、と進んだが、結果は先手の村越為吉が勝ち、花田の連勝記録は「22」で止まった。

この変化も「互角」というしかない。

実戦は、7七角、8八飛成以下の進行で次の図となる。

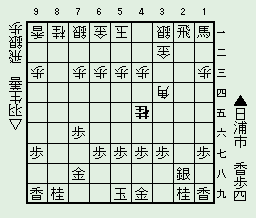

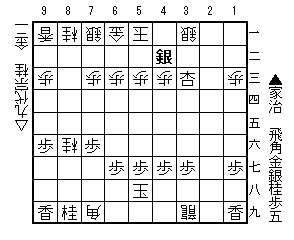

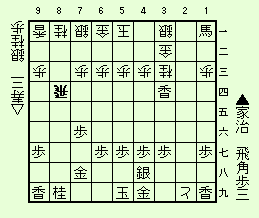

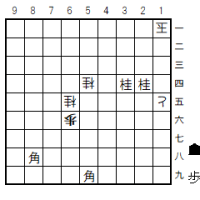

第三図

第三図

▲2八同銀 △3三桂 ▲3六香

ここで後手は2八歩を入れ、同銀に、3三桂、3六香というのが実戦の進行。

「2八歩、同銀」となった形で、3三桂の手ではなく、「8七銀」と攻めていったのが1978年の谷川浩司。

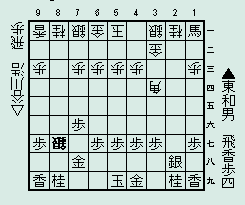

東和夫-谷川浩司 1978年

東和夫-谷川浩司 1978年

谷川浩司は当時16歳。谷川のこの「横歩4五角戦法」を見てカッコいいとおもって真似していたというのがまだ小学生の羽生善治。(→『31年前の羽生・森内戦 横歩4五角戦法』)

この将棋は、以下、7九金、6七角成、6八香、7六馬、8二歩、2七歩、8一歩成、2八歩成、7一と、4九馬まで、なんと36手で後手谷川の勝ちとなった。以下は詰み。

東の8二歩が悪かったようだが、図で7九金はそもそも先手あまり自信のない変化である。

図の8七銀には、7七馬と引きつける手が手堅い手で、それで先手が良さそうなところである。また、図で6八金もあるようだ。

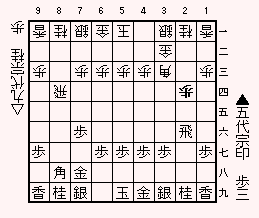

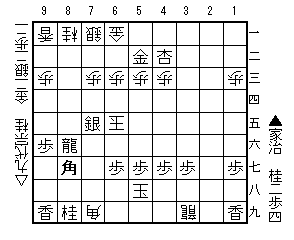

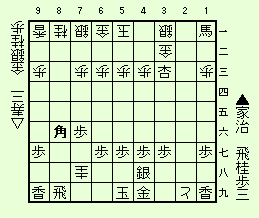

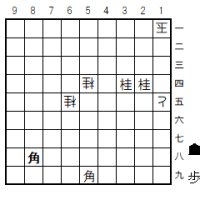

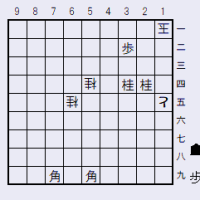

第四図

第四図

△3五歩 ▲同香 △2五飛

3三桂には、当然3六香と打ちたい。(他には2一飛や5八玉もある)

これには、3五歩が後手の返し技で、同香に――

第五図

第五図

▲3四香 △2八飛成 ▲9六角

2五飛と打つ。これがおそらく1782年のこの当時の“定跡”で、これはたぶん現代にも通じる。(ただし4五角に2四飛が現代は主流なのでこの図は現れることが稀である)

2五飛は「銀香両取り」だが、先手はどう指すのが正解か。

実戦の家治の手は3四香。これで良ければこう指したいところだ。

3四香が自信ないとすれば、3三馬という手がある。

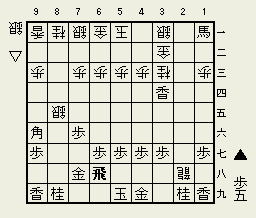

北村昌男-飯野健二 1977年

北村昌男-飯野健二 1977年

昭和の時代に、公式戦でそう指したのが、北村昌男である。3三同金に、2七桂と打つのである。

これも「互角」の闘いであるが、後手には歩がなく、飛車を8筋に転じたいのだがそうすると先手からの2一飛が生じるということで、後手のこの後の指し手が難しいように思われる。

この将棋の後手番は飯野健二。飯野が昭和50年代の「横歩4五角戦法」や「相横歩取り」の流行のきっかけをつくったのであった。

この「飯野-北村戦」は、2七桂以下、後手飯野が3五飛、同桂、4四角と激しい手を選び、やはり短手数の決戦となった。以下2一飛、3二金、8二歩、3五角、8一歩成と進み、結果は先手北村が制した。

さて、「家治-九代宗桂戦」は、2五飛以下、3四香、2八飛成、9六角と進む。

第六図

第六図

△8五銀

9六角も前例があって、つまり当時の定跡手である。というか、最初に(歴史記録上)この9六角を最初に指した人物が伊藤寿三(あの詰将棋の看寿の息子)であり、その対局の相手(後手番)が徳川家治なのだった。家治が今度はその逆を持って指しているのである。(その将棋はあとで紹介する)

この9六角、この局面の最善手と思われる一手。

ここで後手の手がわからない――ということで、いろいろ試されている。2九竜や、4五桂や、3八銀という手が有力だ。2二銀打もあるか。

この図がもし「先手良し」ならば、「横歩4五角」に対して、現代の常識「2四飛」ではなくこの将棋のように「7七角」というのも、“ある手”ということになる。ここまでのところで、先手に決定的に都合の悪い変化はまだ見当たらない。

後手九代宗桂は、“新手”を指した。

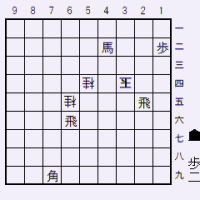

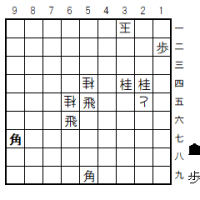

第七図

第七図

▲3三馬 △同金 ▲同香成 △9六銀 ▲3八金打 △2九龍 ▲9六歩 △8六桂

実戦、後手九代宗桂は「8五銀」という新手を用意していた。研究手なのか、その場で考えたか、それはわからない。

同角なら、7八竜だ。

先手はどう指すか。

家治は3三馬と指した。

なぜ「馬」なのだろうか。「3三香成」では先手勝てないのだろうか。

3三香成以下は、9六銀、3二成銀、7八竜、4一飛、6二玉…、それを読んでおそらく将軍は「勝てない」と思ったのだ。きっと、ここで長考したに違いない。

苦吟の末、将軍家治は3三馬を指した。このほうがチャンスがあると判断したのだろう。

しかしそれもやはり「後手良し」だった。たぶん家治もわかっていたことだろう。ほかに良い手が浮かばなかったのだ。

さて、実際に8五銀と後手に打たれたこの図、では「後手良し」なのだろうか。

いや、8五銀に、“6八飛”という手をソフト「激指」は示している。(他には2一飛もある)

研究図1

研究図1

なるほど、これで同竜なら、同金、9六銀に、3三香成で攻め合い。以下、7九飛、4八玉、2七角、3八桂で少し先手が良さそう――というソフトの読みだ。

6八飛に、2九竜は、8五角、4五桂、3八銀、1九竜、3二香成が予想され、これもやや先手良しかと思われる(ただしきわどい。この順で後手勝ちの目もあるかもしれない)

なので、6八飛には、2五竜が有力と思われるが、それは3三香成、9六銀、3二成香、同銀、2六歩(次の図)

研究図2

研究図2

これは「互角」というソフトの判断。2六歩以下は、同竜、2七歩、同竜、2八歩、2三竜、9六歩という展開になる。2六歩に、8五竜もあるが、それには8八歩として、やはり後手の9六の銀はたすからない。

この変化、先手はやや駒得であるが、しかし先手の飛車と後手の竜の働きの差があるし、先手にとってあまりおもしろくない展開かもしれない。

そういうことであれば、九代宗桂の新手8五銀は十分価値のある手ということになる。

先手はこの展開が嫌ならば、もっと前の3四香(角を取った手)のところで、“北村流”の3三馬~2七桂と指すべき、となる。

実戦は、3三馬、同銀、同成香。

十代将軍はこの手に、本局の命運を賭けたのである。

攻めの手番は後手宗桂にまわった。後手はどう攻めるのか。

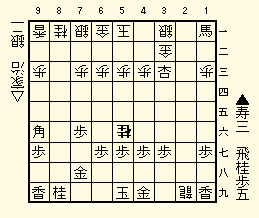

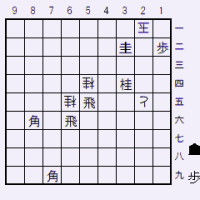

第八図

第八図

▲6八金 △7九角 ▲3九金引 △6八角成 ▲同玉 △7九角 ▲5八玉

九代宗桂の選択は、8六桂だった。ここは後手の攻め方はいろいろあるところだが、8六桂は「わかりやすい勝ち方」である。

第九図

第九図

△6九銀 ▲4八玉 △5八金

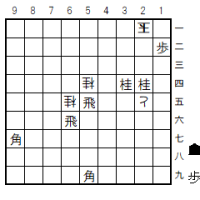

そしてこの図。「後手の勝ち将棋」になっており、あとは決めるだけ。

しかし、ここで1九竜や2四竜では、後手勝てない。1九竜には2一飛、2四竜には4三成香(次に3三角がある)で。 しかし八世名人になる男九代大橋宗桂がまさかそんな手を指すはずがない。

九代宗桂は「6九銀」。

ところが、これが失着で、後手はこの将棋を負けにした。逆転負けしたのである。

ここでの正解手は2つある。

一つは、「6八銀」。(これで受けが難しい。6六銀は、5九金以下詰み)

あと一つは、「5九金」である。5九金に、同玉は6八銀から詰むので、5九同金しかないが、そこで3九竜で、後手玉は詰まないので、後手勝ち。

宗桂の指した6九銀は何故悪い手なのか。

6九銀に、先手4八玉のところでは、実はもう、後手に勝ちはない。(竜を取らせても詰む、と迫る手がないから)

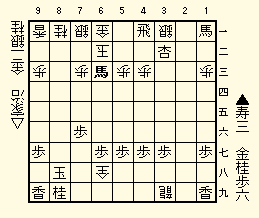

第十図

第十図

▲5八同金 △同銀成 ▲同玉 △3九龍 ▲4二銀

4八玉には、5八金しかないが――、ここで金と銀と駒を二枚渡してしまう。それがまずいのだ。

先手玉は“受けなし”になったが――

第十一図

第十一図

△4二同銀 ▲同成香 △6二玉 ▲5二金 △7二玉

徳川家治将軍は、4二銀。

先手玉は“受けなし”なのだから、勝つためには、後手を詰め上げる以外にないが、4二銀以下、“詰み”はあったのである。

4二銀に6二玉は、5三銀成、同玉、6五桂、6二玉、5三角以下詰み。

4二銀、同銀、同香成に、同玉は、3四桂から詰む。

将軍家治の実力は、その“詰み”を読み切っていた。

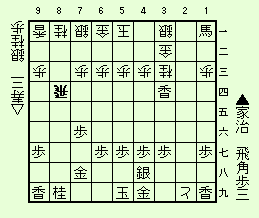

第十二図

第十二図

▲8三銀 △同玉 ▲8四歩 △同玉 ▲7五銀 △8五玉 ▲8三飛 △7六玉

▲8六飛成 △6五玉 ▲8七角

8三銀、同玉、8四歩としたが、その時、もしも「銀」がなかったら、この後手玉は詰まない。すなわちその場合は「後手勝ち」になる。駒が足らないのだ。

つまり、後手は「金銀」を先手に渡してしまったので、詰まされたというわけ。

しかし九代大橋宗桂は7年後に八世名人になるほどの人物である。こんなことが見えなかったのであろうか。

投了図

投了図

まで73手で先手の勝ち

見事、徳川家治は後手玉を詰まし、勝利した。

しかし、これはどう見ても、後手九代宗桂が“勝ちをゆずった”のである。

大橋家の九代目の宗桂は、八代目宗桂の息子である。

そしてその八代宗桂は、伊藤家に生まれ、大橋家に養子として迎えられ「八代大橋宗桂」になったのである。彼の兄は七世名人の伊藤宗看であり、弟には伊藤看寿がいる。

つまり、徳川家治と対局した相手九代大橋宗桂は、血筋的には、あの詰将棋の天才として有名な宗看・看寿兄弟の甥である。

しかも「八段」という最高段であり、『将棋舞玉』という詰将棋百題の作品集も献上しており、歴史上、江戸期の作品集として、宗看・看寿の詰将棋には及ばないものの、その次くらいの評価を得ている作品集である。

十代将軍家治の時代、1760~80年頃、最強の将棋指しはこの九代大橋宗桂だっただろう。(2番手は大橋分家の息子大橋宗英かと思われるが、まだ若年だった)

それほどの人物の将棋が、こんなにさらりと逆転負けなんてことは、考えられないことだ。

この対局「徳川家治-九代大橋宗桂戦」(1782年)時の二人の年齢は、将軍家治が46歳、九代宗桂が39歳である。(年齢はすべて数え)

[追記]

「徳川家治-九代大橋宗桂戦」とされているこの棋譜は、もしかしたら、本当は1780年「徳川家治-五代伊藤宗印戦」の可能性がある。(むしろその可能性のほうが高いのではないだろうか)

この棋譜が1782年「徳川家治-九代大橋宗桂戦」であると知られているのは、かつて『将棋世界』誌でそのように紹介されて棋譜が載っていたいたから。もちろん根拠はあって、元々は『俊樹玉手』という手合い集に載っているものらしい。

ところがその一方で、まったく同じ棋譜が1780年「徳川家治-五代伊藤宗印戦」として、『御差将棋』という書に載っているのである。

どちらかが間違っているはず。 『俊樹玉手』も『御差将棋』も、徳川家治将軍の将棋手合い集として江戸時代に発行されたものである。

家治将軍は、五代伊藤宗印、伊藤寿三との対戦の棋譜は多く残しているが、九代大橋宗桂を相手にした棋譜は、これ以外にはない。

九代宗桂の強さを見てもらうために、次の将棋を用意した。

宗桂が14歳のときの将棋で、相手は血筋的には叔父になる伊藤看寿(当時40歳)。

九代大橋宗桂-伊藤看寿(飛車落ち) 1757年

九代大橋宗桂-伊藤看寿(飛車落ち) 1757年

伊藤看寿は、「次の名人」になる予定で、すでに「八段」であったし、『将棋図巧』という献上図式の義務も果たしていた。1957年のこの時期、“最強”はおそらくはこの看寿だったと思われる。(彼に並ぶものがいたとしたら兄の宗看しかいない)

その八段の看寿を相手に、「飛車落とされ」での対局である。

下手九代宗桂(当時の名は印寿)が「右四間飛車」から攻め、上手の看寿が反撃、という場面。

ここで九代宗桂は、9七角と、7九にいた角を9七にのぞいて、この角を中心に攻める構想。飛車はもう、取らせる覚悟だ。

ここから下手の攻めを鑑賞しよう。

上手4九と(図)に、6三桂成、同銀、6四成銀、同銀、同角、5三銀、7五桂、6二玉、7三角成(次の図)

上手の5三銀の受けに、7五桂と打ち、6二玉に、7三角成(図)の“から成り”があざやかな寄せの構図。同玉なら6三銀としばって勝てるということだ。

上手の看寿は、これは取れないと、5二玉。

以下、7二馬、5九と、6三桂成、4一玉、7一馬、5八と、5三馬、3二玉、3一銀、3八飛、3九歩、3七飛成、4二馬、2一玉、3三馬、6七竜、8八玉、3二金、1二銀(次の図)

1二同玉、2二金、同金寄、同銀成、同金、1三銀、同玉、2四角、1二玉、2二馬、同玉、3三金まで、下手印寿(九代宗桂)の勝ち。

『日本将棋大系7』で、この棋譜を解説し、有吉道夫は次の通り述べている。

〔江戸時代の名人中、実力は一、二を争うほどの印寿(九代宗桂)である。この棋譜を見ると、中盤から終盤にかけての指し手は冴え切っていて、随所に、名人たるべき素質を現わす珠玉のひらめきがうかがわれる。〕

〔飛車落ちのハンデをもらっているとはいえ、これほど上手を圧倒する印寿の力は素晴らしい。しかも、これが十四歳の少年というのだから、驚きである。〕

家治将軍が勝った相手というのは、そういう才能・実力を持った人物なのである。

(動画 北浜健介解説 江戸古典詰将棋 九代大橋宗桂「将棋舞玉8番」)

徳川家治の棋譜で残されているものは、九代宗桂との対局はこの一局のみ。

他には、伊藤家の当主五代伊藤宗印(鳥飼忠七、七段)と、伊藤寿三(五段)との対局が多く残されている。宗印とはほぼ互角の成績で、寿三には勝ち越しており、家治自身の段位は「七段」となっているが、これほどの成績なのだからそれは当然として、しかし“ほんとう実力”がどの程度だったかはわからない。

しかし、伊藤宗印も、伊藤寿三も、ゆるめて指した(つまりわざと負けた)のは確かなことと思われる。全部がそうというわけではないが。

将軍家治の将棋の力もあったことは間違いないが、宗印も寿三も、そう簡単に負けるはずのない棋力をもっていたはずなのである。宗印や寿三が九代宗桂と指した将棋を見ると、濃密な終盤が展開されているが、家治との対局の棋譜は、終盤があまりに淡泊なのである。

それでも、この将軍が、将棋というものをとても愛していたことはよくわかる。

徳川家治の将棋をもう少し見てみよう。

伊藤寿三-徳川家治 1775年

伊藤寿三-徳川家治 1775年

将軍徳川家治と特に仲良く将棋を指していたのが、伊藤家当主の五代宗印(もとは鳥飼忠七という名で菓子屋の息子、伊藤に養子として入る)と、この将棋の対局の相手伊藤寿三である。伊藤寿三はあの看寿の息子で、「二代看寿」を名乗っていたこともある。伊藤家の当主ではなかったので、この寿三は、家治との将棋を気楽に指せたということもあっただろう。家治と寿三の対局の棋譜は多く残されている。

この対局の行われた1775年、家治は39歳、寿三は28歳。

この将棋は、上でも述べた、将軍家治による、史上最初の「横歩4五角戦法」の棋譜になる。後手家治の「4五角」である。

上の棋譜と同じように進み、9六角と先手の寿三が打ったところ。これは将軍家治と寿三とで生み出し、育てた定跡といえる。

ここが“注目の局面”であるが、家治は「2九竜」と指した。

しかしこの手「2九竜」は最善手ではないようで、これだと「先手良し」になる。先手は6三角成とし、これは後手玉への“詰めろ”なので、後手はなにか受けるが、4一桂なら3三香成で、5二銀と受ければ、1八馬があり、「先手良し」である。

ところが先手の寿三は、3三香成だった。

これでこの将棋はわからなくなった。ここが寿三の“実力”なのか、将軍への“接待”なのかはわからない。

将軍は、5六桂。

この5六桂は将軍家治の「実力」を示した手で、これではっきり後手優勢になった。これを同歩は、5七銀とするつもりである。

先手は同歩では勝てないとみて、3九桂と受けた。以下、4八銀、6九玉、4九銀不成、3二成香、5八銀成、7九玉、3九竜、8八玉(次の図)

家治はここで6八桂成としたが、これが敗着となった。

ここでは、一旦3二銀が正着で、それなら後手優勢である。以下、6三角成、5二銀、8一馬、8六桂が予想され、まだ簡単ではないが、後手は優位を保てた。

本譜は6八桂成で、以下、同金、同銀、4一飛、6二玉、6三角成(次の図)

6三同玉、6一飛成、6二桂、7五桂、6四玉、5五馬、同玉、5六金(次の図)

先ほど6八桂成で後手は先手に「桂」を渡してしまった。それで7五桂と打てるのである。ぴったり詰み。

まで、59手で先手伊藤寿三の勝ち。

この将棋は伊藤寿三が勝ち。

この将棋をみても、家治将軍の将棋の棋譜は、終盤がたいへんあっさりしている。

徳川家治-伊藤寿三 1775年

徳川家治-伊藤寿三 1775年

その数か月後の将棋。同じ相手である。しかし今度は、先手が徳川家治、後手が伊藤寿三、先後が入れ替わっている。

この将棋は、今度は「2八歩、同銀」の手を入れずに、単に3三桂とした。そして、3六香に、そこで2八歩(図)と打った。これは後手の寿三のうっかりではなく、たぶん“実験”のようなつもりでやってみたのだろう。(あるいは“接待”か)

2八歩を同銀なら、上の将棋に戻るが、先手寿三は3四香と角を取り、後手家治は2九歩成。さあ、それでどうなるか。

やはりこれは3三香成で先手が良い――と思われるが、先手の家治は4八銀(次の図)

これはどうも先手の失着で、これで形勢は「互角」に戻された。(このあたりの指し手をみると読みの浅い“私たちの将棋”を見ているかのようである)

この後手寿三の指した8四飛があるので、この将棋は「互角」になる。8八歩と受けて3四の香車を取られるとはっきり先手が悪いし、だから3三香成とするところかもしれないが、そうすると先ほどの4八銀が“悪手”になっているのがわかるだろう。

ソフト「激指」で調べると、ここで3三馬が最善手で、以下、同金、同成桂、8九飛成、7九金打で、わずかに「先手良し」という。金を入手してその金で受けるという意味だ。しかしさすがにこの手が最善手とは気づきにくいところだ。

実戦は、3三香成、8九飛成に、7九飛と受けた。だが、そうなってみると、すでに「後手良し」になっている。先手は受けが難しいのだ。(だとすればやはり3三香成では、3三馬が正解だった)

7九飛に伊藤寿三は、8六桂と打った。ここで8六桂は“さすが”のきびしい手である。(8二竜などなら先手良しになるのだが)

以下、8九飛、7八桂成、8六角と進んだ。

将軍は“詰めろ”(6八金の一手詰)を受けて、8六角とした。

ここは、後手が有利を拡大するチャンスだった。7四桂もあるし、最も確実な手は8八歩だろう。

しかし、伊藤寿三の指し手は8九と。

またこれで形勢はわからなくなった。もし寿三が、わざとゆるめて指していたとしたら、この手だろう。

以下、3二成香、7九成桂、4六歩、3五桂と進んだ。

7九成桂は“詰めろ”(6九金、5八玉、7八飛以下)で、先手の4六歩は脱出路をつくった手。

後手寿三は、3五桂と打って、先手玉の脱出口を封鎖した。良い手に見える。

が、実はこの手が敗着。これは悪手だった。(この手で3二銀なら形勢不明だった)

先手の徳川家治はここで“決め手”を放って、勝者となる。その“決め手”とは、まず3三馬と引いて王手――後手6二玉に――

5三角成(図)である。

これを同玉は、4三馬、同玉、3三飛から詰み。4三馬に6二玉も、8二飛、7二銀、同飛成、同玉、8四桂以下詰む。

この詰みを家治はもちろん読み切っている。そうでなければ5三角成は指さない。

ただし、5三角成に7二玉なら、詰みはない。

しかしその場合、3五馬と、さっき寿三が打った3五の桂馬を取って、これで“形勢逆転”である。後手の3五桂が全くの無駄手になった。

もしこれが、伊藤寿三の将軍への“接待将棋”だとしたら、見事な“接待芸”である。(最善手にみえて実は失着という心にくい技だ)

ここから7八飛に、6四桂と打って、将軍は「優勢」を、「勝ち」へと広げていく。

以下、同歩、4五馬、8二玉、8三歩、9二玉、8二金、同銀、同歩成、同玉、8三歩、同玉、8四歩、9四玉、8六桂、8五玉、9六銀、7六玉、6六馬(次の図)

まで、67手で徳川家治の勝ち

これは伊藤寿三の“実力”だろうか、それとも寿三が“ゆるめて相手に花を持たせた”のだろうか。

寿三は五段という肩書で、将軍は七段である。寿三の「五段」とはどの程度の力なのか。

伊藤寿三と先ほど出てきた九代大橋宗桂との将棋の棋譜がいくつか残っている。御城将棋で、1772年に角落ち、1773年に香落ちで、寿三と九代宗桂は手合わせしている。(宗桂が上手) 「角落ち」でも「香落ち」でも、終盤が難解な大熱戦になっている。そして「香落ち」では、寿三が勝ちきっているのである。その2つの将棋をみれば、「五段」といえど、八世名人でもあなどれない力があったと思われる。

ということで、やはり、ほんとうの実力は、徳川家治よりも伊藤寿三が上だったとみるのが正しいところと思うのである。

【研究】

定跡9六角図

定跡9六角図

さて、この図を研究しておこう。これがこの時代の「横歩4五角戦法」の定跡の重要局面である。これははたして先手後手どちらがよいのか?

ここから8五銀と九代宗桂は指し、これは形勢は互角。また家治将軍は2九竜と指したが、これは6三角成で、先手良し。

また、図で2二銀打もある。以下、3三香成、同金、2二馬、同銀、3九銀、2九竜、6三角成…、少し先手が良さそうだ。

図で、後手の最有力手は3八銀(次の図)かと思う。

研究図3

研究図3

これを研究してみよう。

3八同金、同竜、4九銀、2九竜、6三角成、5二銀、1八馬(この手では8一馬もある)、3九竜、3三香成、4八金、6八玉、4九竜、3二成香(次の図)

研究図4

研究図4

3二同銀、6三桂、6二玉、7一桂成、同金、4二飛、5四香、6四金(次の図)

研究図5

研究図5

ここまでくると、これは先手指せるかもしれない。図では7二金と受けるしかなさそうで、5四金、同歩、6五香、6三桂、5四馬で、寄せきれるのでは、というのが我々の研究。

これで後手がうまくないとすれば、後手は「定跡9六角図」では、九代大橋宗桂の「8五銀」を選ぶことになりそうだ。

横歩4五角戦法定跡図

横歩4五角戦法定跡図

こうして考えると、「4五角戦法」に対して、相手の研究をはずす意味で、「7七角」もありかもしれない。「7七角」で先手が悪くなる、というわけではないのである。ただ、2四飛とまわって、2三歩と打たせた方が得だろう、ということで「2四飛」が現代の定跡手になっているのだ。

上田初美-村田智穂 2013年

上田初美-村田智穂 2013年

最近では(といっても2年前だが)このように女流棋戦で上田初美さんが7七角と打って、この将棋を勝っている。上田女流はきっと、後手村田女流の「4五角戦法」の研究をおそれて、とっさに(定跡手の2四飛ではなく)7七角と変化したのだろう。振り飛車党の上田女流が、相手の横歩4五角にそなえて前から7七角を準備研究していたとは考えにくいからだ。めったに出ない「4五角戦法」なのだから。

一般棋士の公式戦ではもう20年以上ここでの「7七角」は指されていないようだ。「4五角戦法」自体が指されないのでそうなるのだが、最後にこの「7七角」が指されたのは、1989年の「日浦市郎-羽生善治戦」(新人王戦)のようである。その前となると、例の1978年「東和夫-谷川浩司戦」となる。

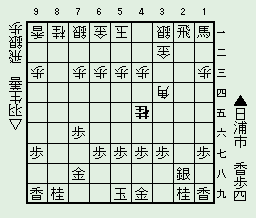

日浦市郎-羽生善治 1989年

日浦市郎-羽生善治 1989年

「日浦市郎-羽生善治戦」は、3六香に代えて日浦が2一飛と打ち、羽生が4五桂(図)という他に例のない戦いとなっている。

以下、おもしろい展開になる。4八金、6二玉、7七馬、2三角、2七香、1二角、1一飛成、5七桂成、1二竜、3八飛(次の図)

この分かれは後手の羽生がやや良かったようだが、結果は日浦勝ち。その年、日浦市郎は新人王戦で優勝している。

「横歩4五角戦法」に対する「7七角」は、江戸時代から現代までを集めても、残されている棋譜が少ない(10局に満たない)が、後手番が勝ったのは「東-谷川戦」の谷川浩司のみ。

その結果をみても、「7七角」は十分に指す価値があると思われる。

さて、後手の手番で、「正解手」は何か?

[鬼道地獄祭]

「では次に」

「まだやるのか」

「まあ、これをご覧なさい。将棋指しなら眼福というものですよ」

平田屋は懐中から一枚の書付けを取り出して拡げる。

「さあ、どうぞ」

そういって一寿に渡し、自分は盤上の駒を取り片付けた。

「こ、これは…」

「いかがですかな」

「もしやこれは、し…将軍詰めとかいう図ではあるまいか」

「さすがご存じでしたな」

「なぜこのようなものがこの家に」

「差しあげた金子の大かたは、これをご覧いただいた上での口留め料とお思いください。この図がどこから出て来たか、御将棋方の伊藤さまなら、判らぬ筈はないでしょう」

「えらいものを見せられた」

「他言無用」

「当たり前だ。誰が喋るものか。私もまだ生きていたい」

「では駒を」

「え…」

(半村良『妖星伝(四 )黄道の巻』より)

初手より ▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩

▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同歩 ▲同飛 △8六歩 ▲同歩 △同飛

第一図

第一図▲3四飛 △8八角成 ▲同銀 △4五角

ここで先手徳川家治3四飛。“横歩取り”だ。

1961年、伊藤家三代目の宗看が死んで、次に名人になる予定だったその弟の看寿がその一年前に先に亡くなっていたので、「名人の空位」が続いた。将棋御三家にとっては危険な状態だったが、幸運なことは、将棋大好きな徳川家治が「将軍」という権力の座にいたことだった。

「名人位の空位」は約30年続くのだが、この間に、将棋の戦術は著しく進歩した。特に進歩したのが、「相掛かり」である。元々江戸期の主流は「振り飛車」であったので、「相居飛車」はなかなか進歩しなかったのだが、この1760年頃から著しい飛躍を遂げる。今で言う「中原囲い」が生まれたのもこの頃だったし、「横歩取り」が研究され始めたのもこの頃からである。

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年これは1778年の御城将棋で、これが「横歩取り3三角戦法」の誕生局である。記録上はこの将棋が最も古い「横歩取り3三角戦法」であり、それを指したのが後手番の九代大橋宗桂(幼名は印寿)である。

九代大橋宗桂の「九代」というのは、大橋本家の「九代目当主」という意味で、そこで由緒ある名前「宗桂」を襲名したのである。

30年近い「名人位の空位」の後、46歳で1789年に「八世名人」となったのが、この九代大橋宗桂である。もちろん将棋は強かった。

第二図

第二図▲7七角 △8八飛成 ▲同角 △3四角 ▲1一角成 △2八歩

徳川家治は1737年生まれで、父は徳川家第九代将軍家継、祖父は徳川家第八代将軍吉宗である。

家治が第十代将軍になったのは、1760年である。家治は一般に文武両道にすぐれ、聡明な人であったとされている。政治的にも将軍になった当初は熱心であったが、しだいに政治のことは関心を持たなくなり、田沼意次に任せていた。そうして家治は将棋などの趣味に没頭した。1779年に、跡取りとして期待していた息子の急死という不幸もあった。

図は、後手九代宗桂の「4五角戦法」である。

しかし今なら、4五角を打つ前に「2八歩、同銀」を入れるのが定跡になっている。

そしてここでは、先手は「2四飛」とするのが現代では定跡で、たいていそう指される。

ただし、「2八歩、同銀」や、この図での「2四飛」も、江戸時代1800年頃にはすでに研究されていた。

徳川家治はこの「横歩取り4五角戦法」を何局か指している。というか、歴史上、最初にこの手「4五角」を指したのは徳川家治ということに、少なくとも記録上はなる。

将棋が好きだった、というのは間違いない。

さて、現代定跡の「2四飛」を指さず、ここで「7七角」と家治は指した。

これ、実際のところはどうなのであろうか。

また、「2四飛」、「7七角」以外では、ここで「8七歩」と歩を打つ手もあって、

村越為吉-花田長太郎 1920年

村越為吉-花田長太郎 1920年そう指したのが、1920年(大正9年)「村越-花田戦」である。花田長太郎は当時は別に流行していたわけでもなかったこの「横歩4五角」を研究していたのである。花田はこの時23歳、そして公式戦22連勝という華々しい活躍をしていたところ。

8七歩以下は、7六飛、7七銀、3四角、7六銀、8八歩と進む。(途中、3四飛に代えて7七飛成は3二飛成で先手良し)

8八歩が花田長太郎の研究手。以下、7七桂、8九歩成、と進んだが、結果は先手の村越為吉が勝ち、花田の連勝記録は「22」で止まった。

この変化も「互角」というしかない。

実戦は、7七角、8八飛成以下の進行で次の図となる。

第三図

第三図▲2八同銀 △3三桂 ▲3六香

ここで後手は2八歩を入れ、同銀に、3三桂、3六香というのが実戦の進行。

「2八歩、同銀」となった形で、3三桂の手ではなく、「8七銀」と攻めていったのが1978年の谷川浩司。

東和夫-谷川浩司 1978年

東和夫-谷川浩司 1978年谷川浩司は当時16歳。谷川のこの「横歩4五角戦法」を見てカッコいいとおもって真似していたというのがまだ小学生の羽生善治。(→『31年前の羽生・森内戦 横歩4五角戦法』)

この将棋は、以下、7九金、6七角成、6八香、7六馬、8二歩、2七歩、8一歩成、2八歩成、7一と、4九馬まで、なんと36手で後手谷川の勝ちとなった。以下は詰み。

東の8二歩が悪かったようだが、図で7九金はそもそも先手あまり自信のない変化である。

図の8七銀には、7七馬と引きつける手が手堅い手で、それで先手が良さそうなところである。また、図で6八金もあるようだ。

第四図

第四図△3五歩 ▲同香 △2五飛

3三桂には、当然3六香と打ちたい。(他には2一飛や5八玉もある)

これには、3五歩が後手の返し技で、同香に――

第五図

第五図▲3四香 △2八飛成 ▲9六角

2五飛と打つ。これがおそらく1782年のこの当時の“定跡”で、これはたぶん現代にも通じる。(ただし4五角に2四飛が現代は主流なのでこの図は現れることが稀である)

2五飛は「銀香両取り」だが、先手はどう指すのが正解か。

実戦の家治の手は3四香。これで良ければこう指したいところだ。

3四香が自信ないとすれば、3三馬という手がある。

北村昌男-飯野健二 1977年

北村昌男-飯野健二 1977年昭和の時代に、公式戦でそう指したのが、北村昌男である。3三同金に、2七桂と打つのである。

これも「互角」の闘いであるが、後手には歩がなく、飛車を8筋に転じたいのだがそうすると先手からの2一飛が生じるということで、後手のこの後の指し手が難しいように思われる。

この将棋の後手番は飯野健二。飯野が昭和50年代の「横歩4五角戦法」や「相横歩取り」の流行のきっかけをつくったのであった。

この「飯野-北村戦」は、2七桂以下、後手飯野が3五飛、同桂、4四角と激しい手を選び、やはり短手数の決戦となった。以下2一飛、3二金、8二歩、3五角、8一歩成と進み、結果は先手北村が制した。

さて、「家治-九代宗桂戦」は、2五飛以下、3四香、2八飛成、9六角と進む。

第六図

第六図△8五銀

9六角も前例があって、つまり当時の定跡手である。というか、最初に(歴史記録上)この9六角を最初に指した人物が伊藤寿三(あの詰将棋の看寿の息子)であり、その対局の相手(後手番)が徳川家治なのだった。家治が今度はその逆を持って指しているのである。(その将棋はあとで紹介する)

この9六角、この局面の最善手と思われる一手。

ここで後手の手がわからない――ということで、いろいろ試されている。2九竜や、4五桂や、3八銀という手が有力だ。2二銀打もあるか。

この図がもし「先手良し」ならば、「横歩4五角」に対して、現代の常識「2四飛」ではなくこの将棋のように「7七角」というのも、“ある手”ということになる。ここまでのところで、先手に決定的に都合の悪い変化はまだ見当たらない。

後手九代宗桂は、“新手”を指した。

第七図

第七図▲3三馬 △同金 ▲同香成 △9六銀 ▲3八金打 △2九龍 ▲9六歩 △8六桂

実戦、後手九代宗桂は「8五銀」という新手を用意していた。研究手なのか、その場で考えたか、それはわからない。

同角なら、7八竜だ。

先手はどう指すか。

家治は3三馬と指した。

なぜ「馬」なのだろうか。「3三香成」では先手勝てないのだろうか。

3三香成以下は、9六銀、3二成銀、7八竜、4一飛、6二玉…、それを読んでおそらく将軍は「勝てない」と思ったのだ。きっと、ここで長考したに違いない。

苦吟の末、将軍家治は3三馬を指した。このほうがチャンスがあると判断したのだろう。

しかしそれもやはり「後手良し」だった。たぶん家治もわかっていたことだろう。ほかに良い手が浮かばなかったのだ。

さて、実際に8五銀と後手に打たれたこの図、では「後手良し」なのだろうか。

いや、8五銀に、“6八飛”という手をソフト「激指」は示している。(他には2一飛もある)

研究図1

研究図1なるほど、これで同竜なら、同金、9六銀に、3三香成で攻め合い。以下、7九飛、4八玉、2七角、3八桂で少し先手が良さそう――というソフトの読みだ。

6八飛に、2九竜は、8五角、4五桂、3八銀、1九竜、3二香成が予想され、これもやや先手良しかと思われる(ただしきわどい。この順で後手勝ちの目もあるかもしれない)

なので、6八飛には、2五竜が有力と思われるが、それは3三香成、9六銀、3二成香、同銀、2六歩(次の図)

研究図2

研究図2これは「互角」というソフトの判断。2六歩以下は、同竜、2七歩、同竜、2八歩、2三竜、9六歩という展開になる。2六歩に、8五竜もあるが、それには8八歩として、やはり後手の9六の銀はたすからない。

この変化、先手はやや駒得であるが、しかし先手の飛車と後手の竜の働きの差があるし、先手にとってあまりおもしろくない展開かもしれない。

そういうことであれば、九代宗桂の新手8五銀は十分価値のある手ということになる。

先手はこの展開が嫌ならば、もっと前の3四香(角を取った手)のところで、“北村流”の3三馬~2七桂と指すべき、となる。

実戦は、3三馬、同銀、同成香。

十代将軍はこの手に、本局の命運を賭けたのである。

攻めの手番は後手宗桂にまわった。後手はどう攻めるのか。

第八図

第八図▲6八金 △7九角 ▲3九金引 △6八角成 ▲同玉 △7九角 ▲5八玉

九代宗桂の選択は、8六桂だった。ここは後手の攻め方はいろいろあるところだが、8六桂は「わかりやすい勝ち方」である。

第九図

第九図△6九銀 ▲4八玉 △5八金

そしてこの図。「後手の勝ち将棋」になっており、あとは決めるだけ。

しかし、ここで1九竜や2四竜では、後手勝てない。1九竜には2一飛、2四竜には4三成香(次に3三角がある)で。 しかし八世名人になる男九代大橋宗桂がまさかそんな手を指すはずがない。

九代宗桂は「6九銀」。

ところが、これが失着で、後手はこの将棋を負けにした。逆転負けしたのである。

ここでの正解手は2つある。

一つは、「6八銀」。(これで受けが難しい。6六銀は、5九金以下詰み)

あと一つは、「5九金」である。5九金に、同玉は6八銀から詰むので、5九同金しかないが、そこで3九竜で、後手玉は詰まないので、後手勝ち。

宗桂の指した6九銀は何故悪い手なのか。

6九銀に、先手4八玉のところでは、実はもう、後手に勝ちはない。(竜を取らせても詰む、と迫る手がないから)

第十図

第十図▲5八同金 △同銀成 ▲同玉 △3九龍 ▲4二銀

4八玉には、5八金しかないが――、ここで金と銀と駒を二枚渡してしまう。それがまずいのだ。

先手玉は“受けなし”になったが――

第十一図

第十一図△4二同銀 ▲同成香 △6二玉 ▲5二金 △7二玉

徳川家治将軍は、4二銀。

先手玉は“受けなし”なのだから、勝つためには、後手を詰め上げる以外にないが、4二銀以下、“詰み”はあったのである。

4二銀に6二玉は、5三銀成、同玉、6五桂、6二玉、5三角以下詰み。

4二銀、同銀、同香成に、同玉は、3四桂から詰む。

将軍家治の実力は、その“詰み”を読み切っていた。

第十二図

第十二図▲8三銀 △同玉 ▲8四歩 △同玉 ▲7五銀 △8五玉 ▲8三飛 △7六玉

▲8六飛成 △6五玉 ▲8七角

8三銀、同玉、8四歩としたが、その時、もしも「銀」がなかったら、この後手玉は詰まない。すなわちその場合は「後手勝ち」になる。駒が足らないのだ。

つまり、後手は「金銀」を先手に渡してしまったので、詰まされたというわけ。

しかし九代大橋宗桂は7年後に八世名人になるほどの人物である。こんなことが見えなかったのであろうか。

投了図

投了図まで73手で先手の勝ち

見事、徳川家治は後手玉を詰まし、勝利した。

しかし、これはどう見ても、後手九代宗桂が“勝ちをゆずった”のである。

大橋家の九代目の宗桂は、八代目宗桂の息子である。

そしてその八代宗桂は、伊藤家に生まれ、大橋家に養子として迎えられ「八代大橋宗桂」になったのである。彼の兄は七世名人の伊藤宗看であり、弟には伊藤看寿がいる。

つまり、徳川家治と対局した相手九代大橋宗桂は、血筋的には、あの詰将棋の天才として有名な宗看・看寿兄弟の甥である。

しかも「八段」という最高段であり、『将棋舞玉』という詰将棋百題の作品集も献上しており、歴史上、江戸期の作品集として、宗看・看寿の詰将棋には及ばないものの、その次くらいの評価を得ている作品集である。

十代将軍家治の時代、1760~80年頃、最強の将棋指しはこの九代大橋宗桂だっただろう。(2番手は大橋分家の息子大橋宗英かと思われるが、まだ若年だった)

それほどの人物の将棋が、こんなにさらりと逆転負けなんてことは、考えられないことだ。

この対局「徳川家治-九代大橋宗桂戦」(1782年)時の二人の年齢は、将軍家治が46歳、九代宗桂が39歳である。(年齢はすべて数え)

[追記]

「徳川家治-九代大橋宗桂戦」とされているこの棋譜は、もしかしたら、本当は1780年「徳川家治-五代伊藤宗印戦」の可能性がある。(むしろその可能性のほうが高いのではないだろうか)

この棋譜が1782年「徳川家治-九代大橋宗桂戦」であると知られているのは、かつて『将棋世界』誌でそのように紹介されて棋譜が載っていたいたから。もちろん根拠はあって、元々は『俊樹玉手』という手合い集に載っているものらしい。

ところがその一方で、まったく同じ棋譜が1780年「徳川家治-五代伊藤宗印戦」として、『御差将棋』という書に載っているのである。

どちらかが間違っているはず。 『俊樹玉手』も『御差将棋』も、徳川家治将軍の将棋手合い集として江戸時代に発行されたものである。

家治将軍は、五代伊藤宗印、伊藤寿三との対戦の棋譜は多く残しているが、九代大橋宗桂を相手にした棋譜は、これ以外にはない。

九代宗桂の強さを見てもらうために、次の将棋を用意した。

宗桂が14歳のときの将棋で、相手は血筋的には叔父になる伊藤看寿(当時40歳)。

九代大橋宗桂-伊藤看寿(飛車落ち) 1757年

九代大橋宗桂-伊藤看寿(飛車落ち) 1757年伊藤看寿は、「次の名人」になる予定で、すでに「八段」であったし、『将棋図巧』という献上図式の義務も果たしていた。1957年のこの時期、“最強”はおそらくはこの看寿だったと思われる。(彼に並ぶものがいたとしたら兄の宗看しかいない)

その八段の看寿を相手に、「飛車落とされ」での対局である。

下手九代宗桂(当時の名は印寿)が「右四間飛車」から攻め、上手の看寿が反撃、という場面。

ここで九代宗桂は、9七角と、7九にいた角を9七にのぞいて、この角を中心に攻める構想。飛車はもう、取らせる覚悟だ。

ここから下手の攻めを鑑賞しよう。

上手4九と(図)に、6三桂成、同銀、6四成銀、同銀、同角、5三銀、7五桂、6二玉、7三角成(次の図)

上手の5三銀の受けに、7五桂と打ち、6二玉に、7三角成(図)の“から成り”があざやかな寄せの構図。同玉なら6三銀としばって勝てるということだ。

上手の看寿は、これは取れないと、5二玉。

以下、7二馬、5九と、6三桂成、4一玉、7一馬、5八と、5三馬、3二玉、3一銀、3八飛、3九歩、3七飛成、4二馬、2一玉、3三馬、6七竜、8八玉、3二金、1二銀(次の図)

1二同玉、2二金、同金寄、同銀成、同金、1三銀、同玉、2四角、1二玉、2二馬、同玉、3三金まで、下手印寿(九代宗桂)の勝ち。

『日本将棋大系7』で、この棋譜を解説し、有吉道夫は次の通り述べている。

〔江戸時代の名人中、実力は一、二を争うほどの印寿(九代宗桂)である。この棋譜を見ると、中盤から終盤にかけての指し手は冴え切っていて、随所に、名人たるべき素質を現わす珠玉のひらめきがうかがわれる。〕

〔飛車落ちのハンデをもらっているとはいえ、これほど上手を圧倒する印寿の力は素晴らしい。しかも、これが十四歳の少年というのだから、驚きである。〕

家治将軍が勝った相手というのは、そういう才能・実力を持った人物なのである。

(動画 北浜健介解説 江戸古典詰将棋 九代大橋宗桂「将棋舞玉8番」)

徳川家治の棋譜で残されているものは、九代宗桂との対局はこの一局のみ。

他には、伊藤家の当主五代伊藤宗印(鳥飼忠七、七段)と、伊藤寿三(五段)との対局が多く残されている。宗印とはほぼ互角の成績で、寿三には勝ち越しており、家治自身の段位は「七段」となっているが、これほどの成績なのだからそれは当然として、しかし“ほんとう実力”がどの程度だったかはわからない。

しかし、伊藤宗印も、伊藤寿三も、ゆるめて指した(つまりわざと負けた)のは確かなことと思われる。全部がそうというわけではないが。

将軍家治の将棋の力もあったことは間違いないが、宗印も寿三も、そう簡単に負けるはずのない棋力をもっていたはずなのである。宗印や寿三が九代宗桂と指した将棋を見ると、濃密な終盤が展開されているが、家治との対局の棋譜は、終盤があまりに淡泊なのである。

それでも、この将軍が、将棋というものをとても愛していたことはよくわかる。

徳川家治の将棋をもう少し見てみよう。

伊藤寿三-徳川家治 1775年

伊藤寿三-徳川家治 1775年将軍徳川家治と特に仲良く将棋を指していたのが、伊藤家当主の五代宗印(もとは鳥飼忠七という名で菓子屋の息子、伊藤に養子として入る)と、この将棋の対局の相手伊藤寿三である。伊藤寿三はあの看寿の息子で、「二代看寿」を名乗っていたこともある。伊藤家の当主ではなかったので、この寿三は、家治との将棋を気楽に指せたということもあっただろう。家治と寿三の対局の棋譜は多く残されている。

この対局の行われた1775年、家治は39歳、寿三は28歳。

この将棋は、上でも述べた、将軍家治による、史上最初の「横歩4五角戦法」の棋譜になる。後手家治の「4五角」である。

上の棋譜と同じように進み、9六角と先手の寿三が打ったところ。これは将軍家治と寿三とで生み出し、育てた定跡といえる。

ここが“注目の局面”であるが、家治は「2九竜」と指した。

しかしこの手「2九竜」は最善手ではないようで、これだと「先手良し」になる。先手は6三角成とし、これは後手玉への“詰めろ”なので、後手はなにか受けるが、4一桂なら3三香成で、5二銀と受ければ、1八馬があり、「先手良し」である。

ところが先手の寿三は、3三香成だった。

これでこの将棋はわからなくなった。ここが寿三の“実力”なのか、将軍への“接待”なのかはわからない。

将軍は、5六桂。

この5六桂は将軍家治の「実力」を示した手で、これではっきり後手優勢になった。これを同歩は、5七銀とするつもりである。

先手は同歩では勝てないとみて、3九桂と受けた。以下、4八銀、6九玉、4九銀不成、3二成香、5八銀成、7九玉、3九竜、8八玉(次の図)

家治はここで6八桂成としたが、これが敗着となった。

ここでは、一旦3二銀が正着で、それなら後手優勢である。以下、6三角成、5二銀、8一馬、8六桂が予想され、まだ簡単ではないが、後手は優位を保てた。

本譜は6八桂成で、以下、同金、同銀、4一飛、6二玉、6三角成(次の図)

6三同玉、6一飛成、6二桂、7五桂、6四玉、5五馬、同玉、5六金(次の図)

先ほど6八桂成で後手は先手に「桂」を渡してしまった。それで7五桂と打てるのである。ぴったり詰み。

まで、59手で先手伊藤寿三の勝ち。

この将棋は伊藤寿三が勝ち。

この将棋をみても、家治将軍の将棋の棋譜は、終盤がたいへんあっさりしている。

徳川家治-伊藤寿三 1775年

徳川家治-伊藤寿三 1775年その数か月後の将棋。同じ相手である。しかし今度は、先手が徳川家治、後手が伊藤寿三、先後が入れ替わっている。

この将棋は、今度は「2八歩、同銀」の手を入れずに、単に3三桂とした。そして、3六香に、そこで2八歩(図)と打った。これは後手の寿三のうっかりではなく、たぶん“実験”のようなつもりでやってみたのだろう。(あるいは“接待”か)

2八歩を同銀なら、上の将棋に戻るが、先手寿三は3四香と角を取り、後手家治は2九歩成。さあ、それでどうなるか。

やはりこれは3三香成で先手が良い――と思われるが、先手の家治は4八銀(次の図)

これはどうも先手の失着で、これで形勢は「互角」に戻された。(このあたりの指し手をみると読みの浅い“私たちの将棋”を見ているかのようである)

この後手寿三の指した8四飛があるので、この将棋は「互角」になる。8八歩と受けて3四の香車を取られるとはっきり先手が悪いし、だから3三香成とするところかもしれないが、そうすると先ほどの4八銀が“悪手”になっているのがわかるだろう。

ソフト「激指」で調べると、ここで3三馬が最善手で、以下、同金、同成桂、8九飛成、7九金打で、わずかに「先手良し」という。金を入手してその金で受けるという意味だ。しかしさすがにこの手が最善手とは気づきにくいところだ。

実戦は、3三香成、8九飛成に、7九飛と受けた。だが、そうなってみると、すでに「後手良し」になっている。先手は受けが難しいのだ。(だとすればやはり3三香成では、3三馬が正解だった)

7九飛に伊藤寿三は、8六桂と打った。ここで8六桂は“さすが”のきびしい手である。(8二竜などなら先手良しになるのだが)

以下、8九飛、7八桂成、8六角と進んだ。

将軍は“詰めろ”(6八金の一手詰)を受けて、8六角とした。

ここは、後手が有利を拡大するチャンスだった。7四桂もあるし、最も確実な手は8八歩だろう。

しかし、伊藤寿三の指し手は8九と。

またこれで形勢はわからなくなった。もし寿三が、わざとゆるめて指していたとしたら、この手だろう。

以下、3二成香、7九成桂、4六歩、3五桂と進んだ。

7九成桂は“詰めろ”(6九金、5八玉、7八飛以下)で、先手の4六歩は脱出路をつくった手。

後手寿三は、3五桂と打って、先手玉の脱出口を封鎖した。良い手に見える。

が、実はこの手が敗着。これは悪手だった。(この手で3二銀なら形勢不明だった)

先手の徳川家治はここで“決め手”を放って、勝者となる。その“決め手”とは、まず3三馬と引いて王手――後手6二玉に――

5三角成(図)である。

これを同玉は、4三馬、同玉、3三飛から詰み。4三馬に6二玉も、8二飛、7二銀、同飛成、同玉、8四桂以下詰む。

この詰みを家治はもちろん読み切っている。そうでなければ5三角成は指さない。

ただし、5三角成に7二玉なら、詰みはない。

しかしその場合、3五馬と、さっき寿三が打った3五の桂馬を取って、これで“形勢逆転”である。後手の3五桂が全くの無駄手になった。

もしこれが、伊藤寿三の将軍への“接待将棋”だとしたら、見事な“接待芸”である。(最善手にみえて実は失着という心にくい技だ)

ここから7八飛に、6四桂と打って、将軍は「優勢」を、「勝ち」へと広げていく。

以下、同歩、4五馬、8二玉、8三歩、9二玉、8二金、同銀、同歩成、同玉、8三歩、同玉、8四歩、9四玉、8六桂、8五玉、9六銀、7六玉、6六馬(次の図)

まで、67手で徳川家治の勝ち

これは伊藤寿三の“実力”だろうか、それとも寿三が“ゆるめて相手に花を持たせた”のだろうか。

寿三は五段という肩書で、将軍は七段である。寿三の「五段」とはどの程度の力なのか。

伊藤寿三と先ほど出てきた九代大橋宗桂との将棋の棋譜がいくつか残っている。御城将棋で、1772年に角落ち、1773年に香落ちで、寿三と九代宗桂は手合わせしている。(宗桂が上手) 「角落ち」でも「香落ち」でも、終盤が難解な大熱戦になっている。そして「香落ち」では、寿三が勝ちきっているのである。その2つの将棋をみれば、「五段」といえど、八世名人でもあなどれない力があったと思われる。

ということで、やはり、ほんとうの実力は、徳川家治よりも伊藤寿三が上だったとみるのが正しいところと思うのである。

【研究】

定跡9六角図

定跡9六角図さて、この図を研究しておこう。これがこの時代の「横歩4五角戦法」の定跡の重要局面である。これははたして先手後手どちらがよいのか?

ここから8五銀と九代宗桂は指し、これは形勢は互角。また家治将軍は2九竜と指したが、これは6三角成で、先手良し。

また、図で2二銀打もある。以下、3三香成、同金、2二馬、同銀、3九銀、2九竜、6三角成…、少し先手が良さそうだ。

図で、後手の最有力手は3八銀(次の図)かと思う。

研究図3

研究図3これを研究してみよう。

3八同金、同竜、4九銀、2九竜、6三角成、5二銀、1八馬(この手では8一馬もある)、3九竜、3三香成、4八金、6八玉、4九竜、3二成香(次の図)

研究図4

研究図43二同銀、6三桂、6二玉、7一桂成、同金、4二飛、5四香、6四金(次の図)

研究図5

研究図5ここまでくると、これは先手指せるかもしれない。図では7二金と受けるしかなさそうで、5四金、同歩、6五香、6三桂、5四馬で、寄せきれるのでは、というのが我々の研究。

これで後手がうまくないとすれば、後手は「定跡9六角図」では、九代大橋宗桂の「8五銀」を選ぶことになりそうだ。

横歩4五角戦法定跡図

横歩4五角戦法定跡図こうして考えると、「4五角戦法」に対して、相手の研究をはずす意味で、「7七角」もありかもしれない。「7七角」で先手が悪くなる、というわけではないのである。ただ、2四飛とまわって、2三歩と打たせた方が得だろう、ということで「2四飛」が現代の定跡手になっているのだ。

上田初美-村田智穂 2013年

上田初美-村田智穂 2013年最近では(といっても2年前だが)このように女流棋戦で上田初美さんが7七角と打って、この将棋を勝っている。上田女流はきっと、後手村田女流の「4五角戦法」の研究をおそれて、とっさに(定跡手の2四飛ではなく)7七角と変化したのだろう。振り飛車党の上田女流が、相手の横歩4五角にそなえて前から7七角を準備研究していたとは考えにくいからだ。めったに出ない「4五角戦法」なのだから。

一般棋士の公式戦ではもう20年以上ここでの「7七角」は指されていないようだ。「4五角戦法」自体が指されないのでそうなるのだが、最後にこの「7七角」が指されたのは、1989年の「日浦市郎-羽生善治戦」(新人王戦)のようである。その前となると、例の1978年「東和夫-谷川浩司戦」となる。

日浦市郎-羽生善治 1989年

日浦市郎-羽生善治 1989年「日浦市郎-羽生善治戦」は、3六香に代えて日浦が2一飛と打ち、羽生が4五桂(図)という他に例のない戦いとなっている。

以下、おもしろい展開になる。4八金、6二玉、7七馬、2三角、2七香、1二角、1一飛成、5七桂成、1二竜、3八飛(次の図)

この分かれは後手の羽生がやや良かったようだが、結果は日浦勝ち。その年、日浦市郎は新人王戦で優勝している。

「横歩4五角戦法」に対する「7七角」は、江戸時代から現代までを集めても、残されている棋譜が少ない(10局に満たない)が、後手番が勝ったのは「東-谷川戦」の谷川浩司のみ。

その結果をみても、「7七角」は十分に指す価値があると思われる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます