羽生善治‐小堀清一 1986年

羽生善治‐小堀清一 1986年〔 一二七頁に、小堀―羽生の記事がある。小堀九段は私の師匠で当時七十五歳だった。将棋一筋とは我が師匠のためにあるようなもので、昭和六十二年に引退するまで、持ち時間を全部使い切るような戦いをしていた。局後の検討が熱心なのも、若い頃と同じで、始発電車が走るまで続けていた。羽生と戦ったときもそうだったらしく、老人によくつき合ってくれた、と羽生に感謝したい。この一局は大熱戦で、負けたけれども、小堀九段の傑作の一つである。 〕

(河口俊彦『新対局日誌 第一集』あとがきより)

将棋が終わったのは午前1時過ぎ。そこから朝8時まで、つまり6時間以上の感想戦。すごいもんだ。

(この棋譜は『横歩を取らない男、羽生善治 3』にあります。)

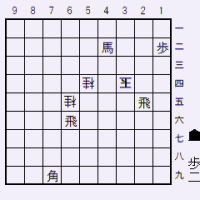

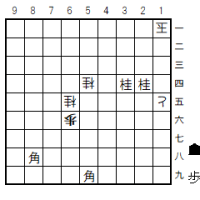

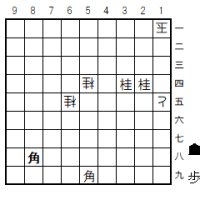

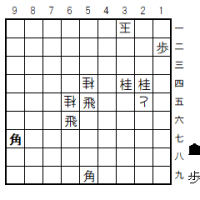

ところでこの時の“小堀流”は、図のように、飛車先の歩を突く前に4二玉としています。こうすると後手にもいろいろ「含み」が生まれてくるのですが(たとえば“中川流”もある)、先手の方にも新たな手段が可能となります。たとえば「6六歩」と角交換を拒否する手。そう進んだ例もあり、後で紹介します。

升田幸三‐小堀清一 1956年

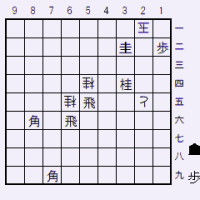

升田幸三‐小堀清一 1956年これは升田幸三と小堀清一の将棋。先手の升田はおなじみの「7七金」。

そして大山流の7七金型右玉の陣形。

小堀清一、大好きな「腰掛銀」から、6~8筋の歩を突き捨てて、桂を跳ねた。

結果的には、後手の仕掛けは早かったかもしれない。3一玉と4二金右の2手が入っていれば後手陣は堅かった。(しかしそれなら先手が先に動いたかもしれないのだが。)

升田がうまく立ち回り、小堀は「王手飛車」をくらう。

以下、7四歩、3六桂、3八歩、7六銀、3九歩成、同飛、2七銀、7五銀…(略)

投了図

投了図升田の勝ち。

このように、小堀流の対策として最も多かったのが「横歩を取らないで7七金」とする指し方。先手としてあまり得な戦術とは思えないのですが、これが一番人気でした。

現代の眼で見ると、なぜ「横歩を取って3八金」としないのか不思議です。

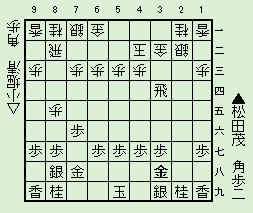

その「3八金」を初めて指したであろう棋譜は、松田茂行‐小堀清一戦。1957年の対局です。

小堀清一‐松田茂行 1957年

小堀清一‐松田茂行 1957年1950年代は、「3八金」の形はどうも抵抗があったみたいですね。そのわりに「7七金」は平気で指せる。“感覚”とは不思議なものです。

あれあれ、後手の小堀さんも、「腰掛銀」ではないぢゃないの。

「むちゃ茂」と呼ばれ「ツノ銀中飛車」を得意とした松田茂行も、小堀と同じく、金子金五郎門下。

小堀、3七角と打ち込む。小堀の方がむちゃっぽいが。

投了図

投了図小堀流の勝利。

さて1969年12月に内藤国雄の「空中戦法」が生まれました。(いちおう、そういうことになっています。)

中原誠‐内藤国雄 1969年 棋聖戦

中原誠‐内藤国雄 1969年 棋聖戦この将棋も、後手の内藤さんも、「7二金」型ではありませんね。これは先手中原誠が「3六歩」のスキをこのタイミングでつくって後手内藤の攻めを誘ったからですが、90年代以後ならもっと前に「7二金」としそうなところ。

この「空中戦法」誕生以降、内藤さんが頻繁にこの戦法をつかったので、1970年には、中住まいで「7二金」(先手なら「3八金」)とする指し方はよく見られるようになりました。そこからですね、中住まい金上がりが“ふつう”になったのは。

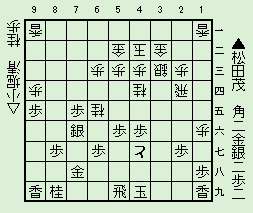

中原誠‐内藤国雄 1970年

中原誠‐内藤国雄 1970年で、1970年の中原‐内藤戦。 内藤さんも、“小堀流4二玉”を使ってみた。

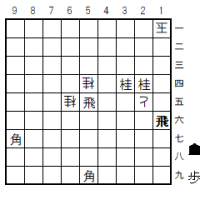

中原は「2八飛」。 横歩を取らなかった。

こういう戦いになりました。先手の中原は、21世紀の今流行している「引き飛車棒銀」。

勝負は中原誠の勝ち。

有吉道夫‐米長邦雄 1979年

有吉道夫‐米長邦雄 1979年後手米長邦雄の“小堀流4二玉”。 8五歩よりも4二玉を先に指したので、ここで先手に「6六歩」という手が生じた。それで先手が良くなるということではないが、そういう選択肢がでてくる。

後手は、3三角から、2二銀、3一玉、そして5一角。

このように“矢倉模様”の将棋になる。ここから先手が7五歩、同歩、5七角と仕掛ける。この将棋は物凄い熱戦となり、有吉が勝った。

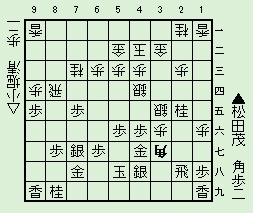

劔持松二‐室岡克彦 1993年

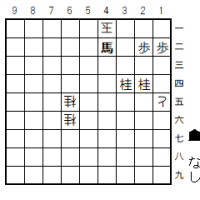

劔持松二‐室岡克彦 1993年現代でも“小堀流4二玉”は時々指されている。1993年、室岡克彦(むろおかかつひこ)の“小堀流”。

図で劔持松二さん(加藤一二三の師匠)は、「7七角」という新手を見せた。

以下、7七同角成、同桂、2二銀、4八玉、3三桂、3四飛、4五角。

右に玉を囲うという意欲的な構想だが。

2四飛、2五歩、4六歩、2三銀、4五歩、2四銀、5六角、2六歩、3八銀。

5六角が働くかどうか。

6一角と打ち込んだ。

7四歩、4四歩、6二金、4三歩成、同銀、同角成、2三角成。

劔持、ここから馬を自陣に引きつける。

しかし後手の、5六歩、4六歩の拠点が大きい。この後数手で、室岡の勝ちとなる。

6一角からの攻めがちょっと無茶だったかも、という印象。

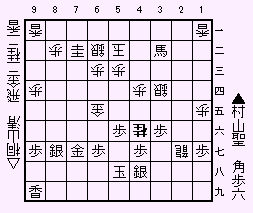

村山聖‐桐山清澄 1994年

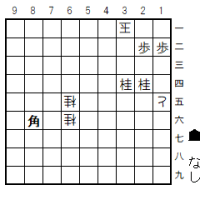

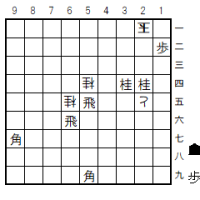

村山聖‐桐山清澄 1994年桐山清澄の“小堀流4二玉”。 先手は村山聖。

「3八金」の対応。やっぱりこの金を上がると隙がなくなって安心感がハンパないッス。

こうしてみると、小堀流は、内藤流の「空中戦法」と基本が同じということがわかります。(むしろ「7七金」の対応が“異常”だった気がします。)

内藤流の「3三角」戦法と大きく違う点は、先手が横歩をとったとき「いきなり角を交換する」ということ。後手から角交換をしてくるので、先手が一手得している分、得かもしれない。

村山、8三角成で8筋を突破。

しかし桐山、ふんばる。8四歩、同馬、8二歩。

以下、後手がうまくやって主導権を握った。

村山は飛車を切って攻める。

4四桂、同歩、2一角、3一歩、3三桂成。これを同金なら6五角成があるが、桐山は2七歩成、同金、2四飛。以下、3二成桂、同歩、同角成、2七飛成。

村山聖、以下4三桂成から食いつくが…

投了図

投了図しかし届かなかった。4六桂まで、桐山清澄の勝ち。以下は即詰み。

さて、河口俊彦の『新対局日誌』、村山聖、桐山清澄、内藤国雄と並んだので、あの話を書いておきましょう。

有名な「終盤は村山に聞け」伝説の話です。『新対局日誌第一集』にそのエピソードが出てくるんですね。

この『新対局日誌第一集』は、羽生善治がプロデビューした1986年から1年間の間の将棋界を、将棋会館の対局室・控室の面々を中心に実況したものです。その最後のほうでは、順位戦最終局の様子を伝えています。

この時、「怪童丸」とあだ名を付けられた村山聖君はまだプロ未満の「奨励会員」でした。

内藤国雄はB1クラスでこの1986年度、12勝1敗でA級への復帰を決めていた。当時47歳。

この年のA級の「名人挑戦者争い」は、谷川浩司と桐山清澄2敗でトップを走り、3敗の大山康晴、米長邦雄がまだ可能性を残していた。

しかし谷川は加藤一二三を相手に劣勢を強いられていた。加藤はこの期、不調で、この勝負は勝てば残留、負けなら降級という、加藤にとっての運命の対局でもあった。加藤一二三も内藤と同じく47歳。

『新対局日誌』は、このA級順位戦最終日の大阪での様子を描いている。谷川‐加藤戦は加藤が勝ちそうだ、となれば、注目は桐山清澄‐南芳一戦である。桐山が優勢と思われる将棋だった。桐山が勝てば6年ぶり2度目のの名人挑戦となる。桐山清澄(きりやまきよすみ)、増田敏二門下、奈良出身。

桐山は攻めた!

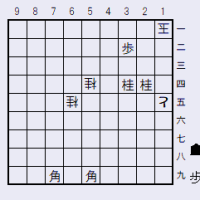

桐山清澄-南芳一 1987年 順位戦

桐山清澄-南芳一 1987年 順位戦決めに出て、ぎりぎりの勝負になった。

研究陣は、棋士室と事務室の二手に分かれていて、事務室には内藤国雄がいた。

図の局面で、2三銀と打つと、後手には受けがない。

しかし、2三銀、同金、同歩成で、後手の持ち駒に銀が一枚増える。その豊富な持駒で先手玉が詰まされてしまってはアウトである。「先手玉に詰みがない」とわかっているなら、2三銀と打つ。詰むなら、他の手を選ばないといけない。

ということで、詰むのか詰まないのか、それが問題なのだった。内藤国雄は「一目詰みあり」と言う。「関西のドン」が詰むだろうというのだから、詰むのだろう…他の棋士たちも先手玉の「詰み」の具体的な手順を探した。

そんな中、棋士室の様子を窺ってきた者が事務室に返ってきてこう言った。

「村山君が詰まない、と言っています。」

これを文章に書いた河口俊彦さんは東京の棋士ですので、このときの様子にびっくりしたんですね。村山聖という、まだプロになっていない少年の判断を、わざわざ大人が「詰まないと言っています」と伝えて、それをベテラン棋士が「そうか、村山聖が詰まないと言ったのか…」と真面目に受け止めるのですから。

こうしたことも、今は「詰将棋ソフト」にかければすぐに答えが出る。それはちょっと味気ないと思いますが、できてしまったものは仕方がない(笑)ですね。(もっとも僕の持っている『激指』は、詰むのに「詰まない」と断言したりします。)

桐山清澄は図で、1時間考えて4一銀としました。「2三銀とすると自玉に詰みがあるかもしれない」と判断したのですね。(事実は村山聖が正しく、2三銀で先手勝ちだった。)

4一銀、これには1四角の受けがあります。実戦はそう進みました。以下、3二銀成、同玉、3五銀、2八飛、3三歩成、同桂、3四歩、7七歩成、まで後手南の勝ち。

桐山は勝ちを逃し6勝3敗。谷川、米長とともに3者によるプレーオフの結果、名人挑戦者となったのは米長邦雄でした。(名人は中原誠です。名人戦は4-2で中原防衛。)

“小堀流4二玉戦法”の棋譜調べは今回でおしまいです。

〔 趣味は読書、となっていたが、ほんとうに好きだったのはデパート巡り。特に、靴を買うのが楽しみで、今で言う「衝動買い」もある。独身で恋人もいないのに、女物のハンドバックを買ってしまうのだ。返品なんかしない。家に溜まると将棋連盟に持って来て女子職員に「もったいないから、これ、上げるよ」と店をひろげる。男物の鞄は私たち棋士職員が、より取り見取りで貰った。風呂敷一枚が先生の手もとに残った。思い出は尽きない。 〕

(東公平、小堀清一追悼文、将棋世界)

小堀流4二玉戦法の記事

『横歩を取らない男、羽生善治 3』

『横歩取り小堀流4二玉戦法の誕生』

『小堀流、名人戦に登場!』

『「将棋の虫」と呼ばれた男』

『その後の“小堀流”と、それから村山聖伝説』(本記事)

中川流4二玉戦法の記事

『横歩を取らない男、羽生善治 4』

『中川流4二玉戦法、その後』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます