2011年12月14日(水) 日本語での数表現―基数詞 a

国際的にも、日本語は、複雑で難しい言語の一つ、と言われる。当ブログでは、これまで、主に、日本語の表記や、漢字の世界について、いくつかの記事で触れて来た。

(末尾の記事一覧 参照)

今回は、日本語での数表現について、述べて見たい。 この話題を取り上げた、一寸した理由は、以下である。

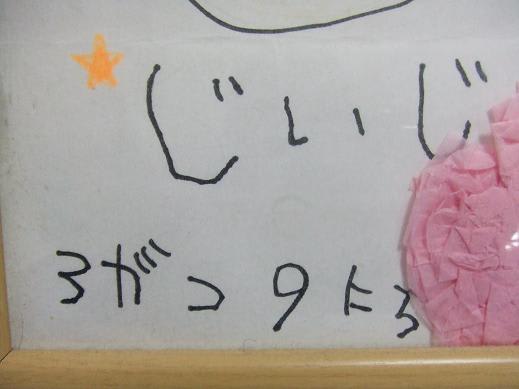

当ブログのプロフィールとして、孫が、小学校就学前に、書いてくれた似顔絵を使用しているが、この絵は、誕生日祝いに貰ったものだ。そこには、筆者の誕生日として

3がつ 9にち

と書き込んであった。この、9にち とあるのを見て、“ここのか と言うのは、子供には難しいんだ” と思った。

プロフィールの元絵 部分拡大

因みに、孫自身の誕生日は、

7がつ 21にち

なので、こちらは、なんら難しくは無い。

このことが、長い間、気になっていたのだが、今回漸くにして、当ブログで、日本語での、数に関する話題を、取り上げることとなったものである。

物の本や、ネット情報によれば、言語の中で、数に関する言葉は、「数詞」と言われるようだ。 数詞は、以下の様に、分類される。

基数詞 数え方の基本となる数詞 日本語の例 英語等の例

1 2 3 one two three

序数詞 順序を表す数詞 2等 第3位 first second third fourth

第25回 twenty-fifth

反復数詞 回数を表す数詞 3度 17回 once twice thrice

three-times

集合数詞 複数のものからなる 3人組 duo trio quintet

組を表す数詞

倍数詞 何倍であるかを表す数詞 2倍 五重 single double triple

soro duet

mono- di- bi- tri-

助数詞 数える時の単位となる言葉 家1軒 木5本 one house five trees

今回は、これらの中の、基数詞について、本稿で、触れることとしたい。

なお、序数詞、反復数詞、集合数詞、倍数詞については、例示の様に、日本語では、基数詞の1、2,3の前後に、

位、回、組、倍

等の助数詞を付けて言うので、専用の言葉はない。然るに、英語等では、

first , twice, trio, duet

など、全く別の専用の言葉が存在するのだが、これらについては、これ以上は触れない。

又、日本語の場合は、物を数える時に付ける、物の名前とは別の、専用の助数詞/接尾語があるので、厄介なのだが、英語等では、物の名前そのものを使うので簡単である。

この、助数詞/接尾語については、いずれ改めて、詳しく触れる予定である。

①数え方の基本ー基数詞

まず、数える時の基本となる基数詞について、述べて見たい。小学校1年の時、算数の時間に、

文字としての数字 例 4

言葉としての数詞(発音) 例 し

数の映像イメージ 例 ●●●●

の3つが、明確に区別できるように、子供たちに、教えるという。

現在の日本語では、1~10までは、以下の様になり、

数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

発音 イチ ニ サン シ ゴ ロク シチ ハチ ク・キュウ ジュウ

11以降については

数字 11 12 13 14 ------------

発音 ジュウイチ ジュウニ ジュウサン ジュウシ ------------

数字 21 ---- 41 ------- 71

発音 ニジュウイチ シジュウイチ シチジュウイチ

等となる。

このような数え方は、中国での、 漢数詞を基本とした数え方(以下漢式)に基づいてい

る。

表記する数字も、以前は、漢数字

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 --------

だったのだが、現在は、アラビア数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 --------

が、基本となっている。

②日本古来の数え方

日本には、古来からある、やまとことば(原日本語)での、以下の様な数え方(和語の

数詞 以下和式)がある。

数字 1 2 3 4 5 6 7

発音1 ひい ふう みい よ い む なな

発音2 ひとつ ふたつ みっつ よっつ いつつ むっつ ななつ

みつ よつ いつ むつ

数字 8 9 10

発音1 や ここ とお

発音2 やっつ ここのつ とお

やつ

発音1と発音2の、語幹は同じで、発音2は、発音1に、数を表す、○○つ を付け

たもの、と言える。

11以上については、調査不十分だが、昔は、以下の様に数えたという。

17個=10(とお)とあまり7(ななつ)/10(とお)と7(ななつ)

13日=10日(とおか)あまり3日(みっか)

37年=30年(みそとせ)あまり7年(ななとせ)

このように、古来の和式では、桁ごとに助数詞を繰り返し、あまり をいれる等、かなり冗長である。

これに対し、漢式では、

17個=10(じゅう) 7(しち)個

13日=10(じゅう) 3(さん)日

37年=30(さんじゅう)7(しち)年

と、数字を桁ごとに、基数詞で読み、最後にまとめて、助数詞/接尾語を付ければいいので、合理的で、極めて簡潔である。このようなことから、桁の概念が入る、11以上についての、和式の数え方は使われなくなっている、のであろう。

先進文化圏であった中国から、後進国の日本に、漢語、漢字が伝わる以前の、日本の言葉(やまと言葉)がどのようなものであったかは、色んな研究や説があるようだ。

一説では、体系的な言葉は無かったとも言われ、仮名文字の発明等に見られるように、漢語、漢字の翻訳から、日本文化は始まった、という説もある位だ。当時の日本では、日常的に使う数詞としては、1~20位までしか無かった、とも言われている。